“感恩”與“眼淚之路”到“賭場”與“博物館”

李歐

美國原住民,一般習慣稱之為印第安人,作為約兩萬年前越過白令海峽的亞洲移民,與四百年前來的歐洲移民之間的關系,復雜而糾結。歷史教科書的論述,常常過于簡略而失去了具體的真實性,且不論個體關系的巨大的差異性,獲得十項奧斯卡金像獎的美國影片《與狼共舞》,就深刻地揭示了這一點;就是兩大群體之間的關系,也絕非僅僅歸結為侵略與反侵略、殖民與反殖民這樣的論述,能完全準確地概括。他們兩者之間,從17世紀到現在四百多年,時而相互真誠的幫助,從而“感恩”(美國的“感恩節”,其隆重超過了美國的“國慶節”,其來源之一就是印第安人的無私的幫助);時而相互屠殺、婦孺不留,以逞兇殘;時而相互生死結盟,對付共同的敵人;時而劃定界限,各自獨立生存;時而相互驅趕,為生存空間而兇殘的搏斗。

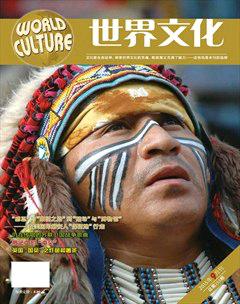

不過,主要的趨勢是歐洲移民逐漸成了強勢民族,而原住民逐漸衰落,成為幾乎無法進行有效反抗的弱勢民族。其中原因較多,首先是歐洲移民畢竟擁有較先進的技術和現代觀念。其次,印第安人缺乏整體的團結。實際上,當時的印第安人,已經分裂為數百個部族,講數百種語言;這些語言之間的差異甚大,沒有翻譯,也常常無法彼此交流。統稱為印第安人,僅僅是由于同中國的漢族一樣,同屬于“黃種人”。而以前稱之為“紅種人”,是由于北美大多數印第安人喜歡用紅顏料涂抹身體而造成的誤解。當歐洲移民如潮涌般來到這個大陸時,分裂的各個印第安部族,常常借助這些移民的力量去與自己部族的世仇與宿敵——同樣為印第安人——戰斗。歐洲移民們的“西進”過程,就常常伴隨著這種“結盟”式的戰爭。

印第安人又常常與后來稱之為“美國人”的主流的敵人結盟,如在美英戰爭、美墨戰爭、美法戰爭,大多數印第安部族都站在了失敗者一方。雖然“敵人的敵人是朋友”,但畢竟戰敗了就必然付出代價。這進一步加劇了印第安人力量的衰落,而強勢民族就更加囂張與蠻橫。例如,佐治亞州議會曾通過決議,無理地強迫驅趕州內的印第安人遷徙到俄克拉荷馬州,遷徙途中,印第安人死去了四分之一;從而使遷徙之路被稱之為“眼淚之路”。美國政府曾經計劃將俄克拉荷馬州作為美國東部的被驅趕出來的印第安人的居住區,建立印第安人州。但是一旦發現俄州地下有石油,又將其從俄州驅趕。

在歐洲人大規模移民前,美國原住民的人數,雖然至今無法準確統計,一般認為至少有一千萬人以上,而現在生活在美國的印第安人只有兩百多萬。無論怎樣,這段歷史是美國建國史上最不光彩的一頁,當代美國歷史學家就總結為:“這種殘酷地驅逐印第安人的行動,是美國歷史上最可恥的污點之一,而當時美國許多杰出的民主領袖(如華盛頓、杰弗遜等)也曾經積極參加過這種行動。”

19世紀中葉后,美國人的“西進”運動基本結束,與印第安人的土地之爭也基本結束,規模化的戰爭也逐漸平息。印第安人向北逃亡到加拿大,向南逃亡到墨西哥,留下的大多數人就只能生活在“保留地”中。但是,歐洲移民與原住民之間的各種悲劇、正劇、悲喜劇仍然不斷地重復上演,只是激烈程度有所下降。一直到20世紀中期,劇情才基本穩定。

大規模激烈沖突結束后,歐洲基督徒的“拯救”情結開始發酵,試圖去“改造”原住民,將其從“野蠻”推進到“文明”。而原住民生活的“保留地”的生存狀況也越來越惡化,本來絕大多數“保留地”都是資源極度貧乏的地方,與美國其他大踏步走向現代化的地區的經濟狀況的差異越來越大;甚至,“保留地”的印第安人的食物都要依賴美國政府的補貼來支撐。美國政府主要從兩個方面去“改造”原住民,一是從文化教育方面,試圖從思想觀念領域去“同化”印第安人,讓他們“同化”為“美國人”。其次從生產生活方式方面去強迫或者半強迫原住民改變他們延續數千年的傳統。

不過,這些努力,也造成了一系列的沖突。其典型事件,就是所謂“白河事件”。白河地區的行政長官內森·米克,試圖讓白河地區的印第安人放棄自己養馬的傳統,改為農耕生產。他使用行政與經濟雙重手段,如扣留給“保留地”居民的糧食等措施,來強迫施行這種改革。這激起了原住民的強烈反抗,甚至導致了內森·米克被殺,而印第安人也受到了殘酷鎮壓。這是一個標志性的事件,從那以后,美國政府放棄了強迫改造的政策,基本上是讓印第安人在“保留地”自生自滅。雖然美國政府的國土部下面有“印第安人事務局”,但基本上是“無為而治”。

有意思的是,印第安人的“美國化”的進程卻不斷地自動加速前行。在這種情況下,1924年,美國國會通過法案,印第安人都成為美國公民,享受美國公民的一切權利。1934年的《印第安人的重新組織法》,又稱“達韋斯法案”,進一步明確強化了印第安人在“保留地”的自治權。“保留地”的一切事物均由“保留地”的印第安人自主自決,而且“保留地”只受聯邦法律的管轄,不受每個州的法律與行政管轄。實際上,每個“保留地”,人數從數百人到數千人,其行政權力與州平行,即“保留地”雖然不是“國中之國”,卻是“州中之州”。

不過,“保留地”的生存狀況,仍然越來越惡劣。原住民沿襲了數千年的有三種生產方式:狩獵、放牧和農耕。隨著美國現代化的進程,前兩種方式已經逐漸不可能而消失。而農耕對于原住民也極為困難,因為“保留地”絕大多數地區都是荒漠,甚至沙漠,屬于不適合居住的地區,農業的產出極低。因而,原住民作為一個民族,在美國所有民族中,迄今為止,仍然是收入最低、教育水平最低、失業率最高和犯罪率最高的民族。而且,年輕的印第安人紛紛遷移去其他地方,尤其是到大城市去生存。現在“保留地”生活的印第安人還不到總人數的一半,這進一步加速了“保留地”的衰弱和整個民族的生命力的衰弱。