仍在傳唱的蘇聯衛國戰爭歌曲

張存信

在“二戰”期間, 有諸多蘇聯衛國戰爭歌曲, 鼓舞人民反法西斯斗爭。現選其極具有特色的兩首歌曲。

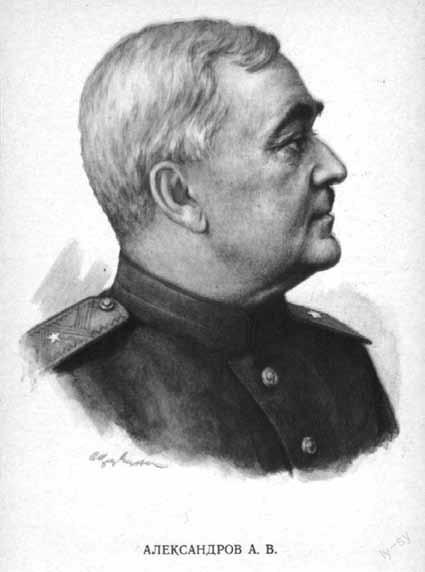

亞歷山大羅夫《神圣的戰爭》

1941年6月22日,法西斯納粹軍隊進攻蘇聯,摧毀千百座城市,成千上萬和平居民死于戰火中。詩人瓦·列別杰夫·庫馬契懷著痛苦與憤怒心情寫下著名詩篇:“起來,巨大的國家……”戰爭第三天,這首詩登在《紅星報》與《真理報》上(后來獲得斯大林文藝獎)。當天,一名紅軍指揮官拿著報紙去找紅旗歌舞團團長亞歷山大羅夫。它也深深打動了亞歷山大羅夫,他在下班回家路上一遍遍地念這首詩,并連夜將該詩譜成歌。

第二天早上他把歌抄在排練廳黑板上,來不及油印,也來不及抄寫合唱分譜,大家就在自己筆記本上抄下詞和曲。6月27日早上,紅旗歌舞團在莫斯科的白俄羅斯車站首次演唱這首歌。據亞歷山大羅夫兒子博利斯·亞歷山大羅夫回憶當時情景:“我記得那些坐在簡陋軍用木箱上抽著煙的士兵們聽完《神圣的戰爭》第一段唱詞后,一下子站起來,掐滅煙卷,靜靜地聽我們唱完,然后要我們再唱一遍,又唱一遍……”歌詞唱道:

起來/ 偉大的國家/做決死斗爭/ 要消滅法西斯惡勢力/消滅萬惡匪群/敵我是兩個極端/ 一切背道而馳/我們要光明和自由/他們要黑暗統治/讓最高尚的憤怒像波浪滾滾翻騰/進行人民的戰爭/神圣的戰爭/全國人民奮起戰斗/回擊那劊子手/回擊暴虐的掠奪者/ 和吃人的野獸/不讓邪惡的翅膀/飛進我們的國境/祖國寬廣的田野/不許敵人蹂躪/腐朽的法西斯妖孽/當心你的腦/為人類不孝子孫/準備下棺材/讓最高尚的憤怒像波浪滾滾翻騰/進行人民的戰爭/神圣的戰爭/起來/巨大的國家/做決死斗爭/要消滅法西斯惡勢力/消滅萬惡匪群/貢獻出一切力量和全部精神/保衛親愛的祖國/偉大的聯盟/ 讓最高尚的憤怒像波浪滾滾翻騰/進行人民的戰爭/神圣的戰爭

《神圣的戰爭》是響應衛國戰爭的第一首歌曲,在蘇聯歌曲編年史上有極其重要的地位,被譽為“蘇聯衛國戰爭的音樂紀念碑”。這首歌曲極具有特色,在節奏上是三拍子寫成,卻具有隊列進行曲般二拍子特征。所有樂句皆從弱拍開始,然后旋律上行,威武、雄壯,精神為之振奮。歌曲結構由主歌與副歌組成,樂曲旋律極具有濃郁俄羅斯音樂風格。主歌從小調起,以進行曲風格開始,強而有力上行旋律,以振奮精神。而副歌以明亮、具有號召般的大調進入,激起奮勇戰斗情緒,使副歌與主歌形成對比。但副歌后半部分,樂曲旋律又回到小調,使全曲完整統一。樂曲合唱部分為三個聲部,在縱向聲部上采用整齊劃一柱式和弦。

亞歷山大羅夫(1883—1946),蘇聯最偉大的作曲家,《牢不可破的聯盟》和《神圣的戰爭》作曲者。1883年4月13日生于梁贊省普拉希諾村,9—12歲在圣彼得堡宮廷合唱團合唱指揮班學習。1900年入圣彼得堡音樂學院,隨亞歷山大·康斯坦丁諾維奇·格拉祖諾夫及阿納托爾·康斯坦丁諾維奇·利亞多夫學習作曲。1902年因家庭經濟拮據而輟學,在波羅戈葉、特維爾(今加里寧城)等地任合唱指揮。1909年入莫斯科音樂學院,1913年畢業于C.H.瓦西連科作曲班,1916年畢業于Y.瑪杰蒂的聲樂班。1916年在特維爾創辦音樂中學。1918年被邀至莫斯科音樂學院教和聲、作品分析等課。1928年蘇軍紅旗歌舞團成立,亞歷山大羅夫即擔任當時蘇聯紅軍唯一的歌舞團團長兼團里合唱指揮。亞歷山大羅夫著力提高歌舞團藝術水平,逐漸使歌舞團成為世界知名藝術團體。為表彰他,蘇聯政府將歌舞團命名為亞歷山大羅夫紅旗歌舞團 。1939年,亞歷山大羅夫為向聯共(布)第18次全國代表大會獻禮,與詩人列別捷夫·庫馬契合作,創作了《布爾什維克黨黨歌》。1940年,蘇聯政府征集蘇聯新國歌。亞歷山大羅夫將《布爾什維克黨黨歌》曲調進行加工修改,請詩人謝爾蓋·弗拉基米羅維奇·米哈爾科夫、埃爾·列基斯基重新填詞,而后以此歌應征。結果,這首歌曲中選,并于1944年取代《國際歌》正式成為蘇聯國歌。亞歷山大羅夫對國歌構想是“把勝利的進行曲、精致的民歌和寬廣的俄羅斯史詩性敘事歌調熔于一爐”。他顯然獲得了成功。蘇聯國歌確以雄渾、莊嚴、壯美、民族風格鮮明見長。

“二戰”爆發后,亞歷山大羅夫創作《神圣的戰爭》等一批歌頌愛國主義和英雄主義歌曲,并親自帶領歌舞團奔赴前線,為即將上戰場投入戰斗的紅軍指戰員演出,極大地鼓舞了部隊士氣。廣大蘇軍官兵愛戴亞歷山大羅夫,將他譽為 “全軍的財富”。1943年,亞歷山大羅夫被授予少將軍銜。 1946年他在歌舞團團長崗位上逝世于柏林,享年65歲。

在影視作品,特別是蘇聯老電影里經常出現《神圣的戰爭》曲調,如蘇聯電影《莫斯科保衛戰》選用《神圣的戰爭》為主題曲。其中還有一段鏡頭:紅旗歌舞團在陣地中演奏《神圣的戰爭》并通過數部電話機將歌聲傳向保衛莫斯科的各個前線,前線的步兵、炮兵、坦克兵聽到話機里的歌聲后受到了極大的鼓舞,一齊向敵軍發起了猛烈進攻,擊毀了敵軍大量裝甲車輛與坦克,保衛莫斯科。

2006年,中國電視劇《士兵突擊》用此曲作為插曲。劇中連長高成最喜歡聽,這也是他在鋼七連解散后用來遮掩他哭聲的蘇聯軍歌。2008年,中國電視劇《潛伏》主題歌《深海》就是用《神圣的戰爭》旋律填詞。

李斯托夫《防空洞》(又名《窯洞里》)

蘇聯衛國戰爭初期,因準備不足,節節敗退,士氣低落,損失嚴重。此時,李斯托夫為海軍少校,在海軍總政治部任音樂顧問。為鼓舞人民反法西斯斗爭,從北方戰線波羅的海艦隊來到莫斯科,尋找一些特別素材創作。在 《紅軍真理報》編輯部,剛從前線回來的戰地記者蘇爾柯夫負責接待,兩人很快便有一種相見恨晚的感覺。

蘇爾柯夫為一詩人,經常寫一些小詩,或寄給報社發表,或給妻子留念。1941年10月,其冒生命危險在前線采訪,不幸戰事失利,與部隊一起被敵人包圍,戰斗異常激烈,情況萬分危險。最后,蘇爾柯夫與一禁衛團司令部冒死突圍出來,真是萬幸。蘇爾柯夫面對大片國土淪陷,身邊戰友犧牲慘狀,心情十分沉痛。遂寫下幾行小詩:

去你身邊有多么困難,

死亡卻近在眼前。

火苗在促狹的爐中躥動,

木柴上的松香凝成淚滴。

在防空洞里,

手風琴在歌唱,

唱著你的眼神,

你的微笑。

李斯托夫聽到蘇爾柯夫這首詩的創作經歷與詩作內容時,一下便被其意境感動,激動地握起蘇爾柯夫雙手,感謝道:“你這首小詩寫得非常好,謝謝你帶給我創作靈感,我要為它譜上一曲最動人的旋律,讓全蘇聯人民都聽到這首歌。”于是,《防空洞》便在這樣歷史背景下誕生。

后來,李斯托夫回憶道:“詩歌以它那富于感情的力量打動我,用真情感動我,在我心中激起回響。我用《防空洞》這首歌,在1942年11月,迎接從被敵人包圍的列寧格勒戰斗中歸來的飛行員,我和波羅的海潛水員同唱這首《防空洞》。我永遠不會忘記,在1943年,北方艦隊的三人合唱——北方艦隊岸防炮兵部隊指揮員波諾切夫、詩人蘇爾柯夫和我……”

岡斯丹津·雅柯夫列維奇·李斯托夫(KListov,1900—1983),俄羅斯聯邦人民藝術家,生于工人家庭。1917年,畢業于察里津市音樂中學,1918—1919年,參加紅軍。1922年,畢業于薩拉托夫音樂學院鋼琴系與作曲系。蘇聯衛國戰爭時期,以海軍少校身份在海軍總政治部任音樂顧問。其成名作為《搭槍卡之歌》,但使其獲得全民聲譽的為《防空洞》。

多年后,在一個蘇聯衛國戰爭紀念日,俄羅斯總統普京視察莫斯科郊外的俄國防部女子寄宿學校。按照學校事先安排,女小學生卡扎科娃要演唱一首著名“二戰”歌曲。因其見到總統十分緊張,唱到一半時忘了歌詞,場面頓時十分尷尬。原來安靜聽歌的總統普京卻接著背景音樂唱起來,其歌聲輕柔而充滿韻律,微笑臉龐使卡扎科娃頓時充滿信心。于是,她壯起膽子繼續跟隨總統唱起來,兩人順利唱完這首《防空洞》。