連載(二十一)中國革命音樂的先驅

——

文/喬書田

連載(二十一)中國革命音樂的先驅

——

文/喬書田

上海魯迅公園,呂驥向魯迅坐像獻花籃

3月29日,為祝賀呂驥從事音樂工作60周年,由文化部黨史資料征集委員會、中國音樂家協會和吉林電視臺聯合籌拍的電視專題片《人民音樂之光——呂驥從事革命音樂工作六十年》第三次劇本討論會(定稿會)在北京舉行。李煥之主持了會議。呂驥出席了會議。參加討論會的有孫慎、瞿維、李偉、關立人、馮光鈺、伍雍誼、李業道、曉星以及劇本的執筆,該片的導演、制片人等。

4月23日,是呂驥的八十華誕。

4月28日,“吉林電視臺《呂驥》攝制組”一行8人抵達上海。在上海音協幫助下,下榻上海音樂學院留學生公寓。

4月29日,剛剛度過了80歲生日的呂驥,在“祝賀活動籌備小組”辦公室副主任、中國音樂家協會書記處書記馮光鈺陪同下,乘北京至東京的3412次國際航班,飛抵上海虹橋機場,準備參加電視片《人民音樂之光》的拍攝工作。上海音協秘書長李國卿和攝制組制片主任到機場迎接呂驥,送他到上海音協事先為他預定好的華夏賓館(原上海政協招待所)502室下榻。這是一間極普通的標準間,有兩張床位,馮光鈺與之同住。

4月30日上午,攝制組舉行了簡短的開機儀式后,《人民音樂之光》開拍。呂驥首先來到上海市閘北區的一幢普通樓房內,拜訪了20世紀30年代曾參加過“女工夜校”活動的紡織女工魯英同志。

魯英,原名魯愛玲,比呂驥大3歲。當年呂驥叫她“魯大姐”,她稱呂驥“呂老師”。兩人見面后,來不及坐下,就立即回憶起50多年前呂驥到“女工夜校”教歌時的情景。

魯英家布置簡樸,在簡單的擺設中卻有一臺老態龍鐘的鋼琴,放在客廳的角落里。這讓呂驥格外高興。他走到鋼琴旁,打開琴蓋,隨便彈了幾個音,對魯英說:“你還記得當年我教你們唱《打回老家去》嗎?”

“怎么不記得。”魯英回答。

呂驥坐下來,彈起了《打回老家去》的曲調,83歲的魯英跟著輕輕哼唱起來:“打回老家去!打回老家去!打走日本帝國主義!東北地方是我們的!他殺死我們同胞,他強占我們土地,東北同胞快起來,我們不做亡國的奴隸……”

生活在20世紀30年代的上海紡織女工姐妹們,受盡了內外資本家的盤剝和壓榨,生活充滿了艱辛與苦難。她們渴望找到一條光明的路,一條翻身解放的路。革命歌曲讓她們懂得了革命的道理,救亡歌詠運動讓她們看到了希望和光明。魯英就是從“女工夜校”學唱革命歌曲開始,走上革命道路的。1938年,她去了延安,在中央黨校學習后上了前線,為新中國而奮斗。建國后,她回到上海,擔任閘北區委書記,一直到退休。

5月1日,是國際勞動節一百周年紀念日。上午,呂驥拜訪了20世紀30年代曾任“中國左翼戲劇家聯盟”黨團書記的趙銘彝先生。

1932年,盛家倫推薦他加入左翼戲劇家聯盟時第一個與他談話的就是趙銘彝。同年,又是趙銘彝派他與盛家倫一起赴武漢,籌建“中國左翼戲劇家聯盟武漢分盟”。

“分盟”成立后,他擔任組織部長一職。1934年,仍然是趙銘彝先生介紹他到楊樹浦、提籃橋一帶的“女工夜校”去開展歌詠活動,真正深入到了工人當中,開始接觸到工人的生活、勞動和感情。

下午,他拜訪了老劇作家、原上海戲劇家協會主席于伶。

5月2日上午,召集在滬的部分“女工夜校”老學員和當年“業余合唱團”①的老團員孟波②、張修、黃凜、郭映艇等20多人,在市政協禮堂“孔雀廳”舉行座談會,孟波還帶來了當年出版的《大眾歌聲》一、二、三輯。大家紛紛傳看著紙頁已經泛黃了的歌集,回憶著50多年前“業余合唱團”的許多往事……最后,呂驥指揮大家演唱了《義勇軍進行曲》。

下午,孟波在湖南路八號家中設宴,款待呂驥。席間,孟波向門外張望了一眼,接著,他的孫子孟磊和孫女孟穎(一對童男童女),扯著一塊印有篆體“壽”字的方絲巾,來到呂驥面前,恭恭敬敬地向呂驥鞠了一躬,說;“祝爺爺健康長壽!”頓時,笑聲、掌聲響成一片。隨即,孟波提議,為呂驥同志八十華誕干杯。大家起立,舉杯祝賀。

不久前,為祝賀呂驥八十華誕,孟波發表了一篇文章。他在文中說,“我與呂驥同志,在抗戰前的上海、抗戰后的延安,以及新中國成立后的天津、北京等地,都有過較多的接觸。在他的影響和領導下從事音樂工作的過程中,使我深受教益。他為人耿直、坦率,工作勤奮,生活樸實。更為難能可貴的是,盡管道路曲折坎坷,情況復雜多變,呂驥始終以一個共產黨員的赤誠,堅持自己的信仰。”

孟波在文中所說的“信仰”,當然是指“為共產主義奮斗終生”。但,具體落實到呂驥的音樂工作上又是什么呢?應該說就是他在《呂驥文選》的“自序”中所表述的,他一貫堅持的音樂思想:“集中起來,中心就是為人民。……音樂創作應該歌頌人民的斗爭和勝利,歌唱人民的歡樂和苦難,歌唱人民的希望和未來;而音樂理論則應該研究人民的生活,音樂與人民、時代的關系;為人民當前的利益而思考,為人民美好的未來而思考。”

老戰友的深情款待,讓客人們忘記了時間的推移。呂驥看看窗外,突然想起一件事,他急忙起身要回賓館。幸虧車子已等在樓下,陪同人員迅速與他一起返回了華夏賓館。

已經等在賓館門口兩個多小時的延安“魯藝”時期的老戰友、劇作家姚時曉已經等得不耐煩了,見到呂驥,他就發起火來。呂驥再三道歉,請他來到自己的客房,問長問短,與之交談,對他在人生道路上遇到的坎坷和磨難,表示了深切同情。呂驥想給他一點資助,姚時曉婉言謝絕。

5月3日上午,呂驥訪問了“母校”上海音樂學院。桑桐院長和丁善德副院長陪同呂驥拜謁了學院創始人蕭友梅先生位于校園草坪上的半身銅像,并獻了鮮花。隨后,驅車重訪了位于汾陽路上的、呂驥曾三進三出的上海國立音專的舊址,并在丁善德陪同下,拜訪了黃自先生的夫人汪頤年師母。

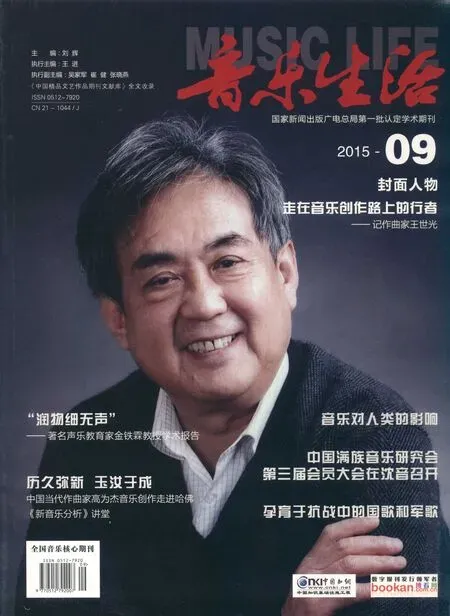

下午,到虹口公園,拜謁了魯迅墓。呂驥在馮光鈺陪同下,先向魯迅的坐像獻了花籃。然后,他繞過塑像慢步走到高大的魯迅墓墻前。在和煦的陽光沐浴下,他微微合上了雙眼。

這時,隱約聽到他輕輕唱起了:“愿你安息,愿你安息……”。這歌聲,仿佛把他帶回到了1936年魯迅下葬時的情景。

1936年10月22日,是魯迅先生的安葬日。當魯迅的棺槨被安放入墓穴時,呂驥指揮歌手們唱起了他譜寫的《安息歌》:“愿你安息,愿你安息,愿你安息在土地里……”在滬期間,呂驥還在馮光鈺陪同下,拜訪了賀綠汀先生。令人遺憾的是,不知出于什么原因,他沒有讓攝制組跟隨拍攝。攝制組知道這件事后,倍感惋惜。中國現代音樂史上的兩位重量級人物相見,沒能留下珍貴的影像資料,是多大的遺憾啊!現在,兩位老人連同陪同呂驥拜訪賀綠汀的馮光鈺也都離開了人世,當時相見的情景,被他們密封著帶往了天國,永遠不被后人所知,實在是太遺憾了。

5月4日,呂驥因要事飛回北京。攝制組則趕往西安,然后,轉赴延安。雙方約定,5月7日,在延安匯合,繼續拍攝延安部分。

5月的延安,正是鮮花盛開的好季節。7日,呂驥在“祝賀活動籌備小組”辦公室副主任黃海濤女士陪同下,乘北京至延安的“安24”小型客機,飛抵延安。8日,呂驥重訪了延安文藝座談會舊址,在會議室門前展示的合影照前,凝望了許久。他指點著照片上的人,向大家講述著當年的情景。他還找到自己所在的位置,指給大家看。

隨后,驅車去了北門外。在鳳凰山下,遙望了“魯藝”建院初期的舊址。然后,去了橋兒溝。在橋兒溝“魯藝”舊址,他來到當年居住過的窯洞前,撫摸著那剛剛粉刷過藍色油漆的門窗,臉上浮現出凝重的表情。然后,他轉身指著旁邊的一眼黑黝黝的小窯洞說:“這是當年麥新和程邁③夫婦住過的窯洞。”

5月9日,重訪了棗園、楊家嶺。10日,參觀了在中央大禮堂舉辦的“延安革命歷史回顧展”。

5月1 2日,完成延安的拍攝后,呂驥、黃海濤與攝制組全體成員,同乘“安24”小型客機返回北京。

①業余合唱團:20世紀三十年代由呂驥和沙梅共同發起組建的抗日救亡歌詠團體。成立于1935年6月,成員有:盛家倫、崔嵬、塞克、丁里、麥新、孫慎、孟波、周鋼鳴、吉聯抗、張恒、張修、黃凜等,最多時近百人。主要以演唱救亡歌曲宣傳、鼓動抗戰。

②孟波(1916—2015)著名作曲家。江蘇常州人。20世紀三十年代參加抗日救亡歌詠運動,創作有《犧牲已到最后關頭》等抗戰歌曲,后參加新四軍。皖南事變后,到延安“魯藝”工作。全國解放后,先后任天津市文化局局長、中國音協秘書長、廣州市文化局局長、上海音樂學院黨委書記兼副院長、上海市文化局局長、上海市電影局黨委書記兼副局長、上海市委宣傳部副部長等職。筆者曾與其合著《麥新傳》(1982年上海文藝出版社出版),結下忘年之誼。2015年3月12日,筆者不慎從梯子上摔下,造成骨折,隨被送往醫院。四天后(16日),孟波在華東醫院病逝,享年99歲。筆者未能得到消息,未能參加其追悼活動,深感遺憾。

③程邁(1922— )麥新夫人。原名王君闌,河南省西華縣人。父親王拱璧,早期國民黨員,河南省著名教育家。1917年,以第一名考試成績,考入日本早稻田大學研究生院學習,并擔任“中國留學生總會”干事、河南省分會會長。因對日本侵占臺灣、青島期間掠奪的大量中國文物表示憤慨,撰寫了《東游揮汗錄》,予以揭露,并給日本天皇寫信,要求其退位,被日本政府驅除出境。回國后,擔任西華縣教育局長,改造舊私塾、創建新學堂160余所,在家鄉提倡“不賭博,不纏足,愛農村,愛農活,愛公物,愛讀書”等新風。后任河南大學教授,主講“農村教育”、“農村社會學”等課程。1937年抗戰爆發后,他支持15歲的女兒王君闌投奔延安。先入“陜北公學”26隊學習,經組織建議,改名吳忱。三個月后,轉入“抗日軍政大學”四大隊五分隊學習,改名米蘭。其間,竟桑柯介紹,加入中國共產黨,年僅16歲。

隨即入黨校學習,改名程邁。1939年,轉入延安“魯藝”音樂系第四期學習,與黃準、李群、張隸昌、張魯等為同期學員。麥新,1940年底到延安,任“魯藝”音樂系黨支部書記,與程邁相戀。1942年11月7日,在慶祝蘇聯十月革命節的日子里,二人結婚。1943年“審干運動”中,以呂驥為組長、麥新任副組長的“音樂系審干領導小組”,對程邁的家庭出身產生懷疑,懷疑她父親是國民黨CC派,懷疑她曾參加過三青團,懷疑她投奔延安的動機……二人失和。后來在“甄別工作”中發現,一切子虛烏有,使麥新認識到極左路線給革命隊伍帶來的危害和給個人家庭帶來的不幸。1945年,二人在分居情況下,同赴東北,1947年6月麥新在內蒙開魯縣壯烈犧牲。解放后,程邁在沈陽市計劃生育委員會工作,直至離休。

(責任編輯 張曉燕)