云和縣構建 “三位一體幫培式”的新型職業農民培育模式

徐仙娥,朱奇彪

(1.云和縣農民培訓轉移就業辦公室,浙江 云和 323600;2.浙江省農業科學院 農村發展研究所,浙江杭州 310021)

云和縣構建 “三位一體幫培式”的新型職業農民培育模式

徐仙娥1,朱奇彪2*

(1.云和縣農民培訓轉移就業辦公室,浙江 云和 323600;2.浙江省農業科學院 農村發展研究所,浙江杭州 310021)

云和縣在新型職業農民教育培訓、認定管理、扶持政策等方面進行了積極探索,形成了較完善的管理制度,開發了新型職業農民監管系統,出臺了較全面的扶持政策。圍繞 “以產業培育人才,以人才推動產業”的目標,著力構建起以培訓為基石、以管理為抓手、以幫扶為支撐的 “三位一體幫培式”的培育模式,打造學校培訓、基地帶動、產業幫扶的鏈式培育平臺,創新新型職業農民培訓方式,有效提升了農民的整體文化素質和農業農村的吸引力。

新型職業農民;培訓方式;三位一體幫培式;云和

文獻著錄格式:徐仙娥,朱奇彪.云和縣構建 “三位一體幫培式”的新型職業農民培育模式 [J].浙江農業科學,2015,56(12):2081-2084.

為了切實加快新型職業農民隊伍建設,促進農業轉型升級,云和縣立足實際,在新型職業農民的教育培訓、認定管理、扶持政策等方面進行了積極探索。云和縣緊緊圍繞 “以產業培育人才,以人才推動產業”的目標,實施農村實用人才 “十百千”幫培工程,建立縣鄉村三級聯動新型職業農民培育組織網絡,開發新型職業農民監管系統,著力構建起以培訓為基石、以管理為抓手、以幫扶為支撐的“三位一體幫培式”的培養模式,打造學校培訓、基地帶動、產業幫扶的鏈式培育平臺,創新六式新型職業農民培訓方式,有效提升了農民的整體文化素質和農業農村的吸引力。

1 背景

云和縣在2013年3-4月對全縣33個行政村進行了抽樣調查。調查結果表明,云和縣農業產業發展存在以下問題。

1.1實際耕地面積逐年減少

由于重點項目建設和城市化工業化的發展,大批生產條件較好的良田被征用;雖然國土部門花大力氣開發低丘緩坡造田造地,但新造耕地無論是耕種條件還是土質都不能與原良田相比。同時,由于大批農民進城務工經商,留守農民耕種面積減少,山區部分山壟田被拋荒,也減少了耕地。根據調查統計,云和縣家庭承包耕地為0.487萬hm2,但家庭實際經營耕地0.341萬hm2,有0.146萬hm2耕地拋荒或季節性拋荒。全縣人均耕地僅面積0.0347 hm2。

1.2農業從業人員問題突出

1.2.1從業人員比例少,兼業比例高

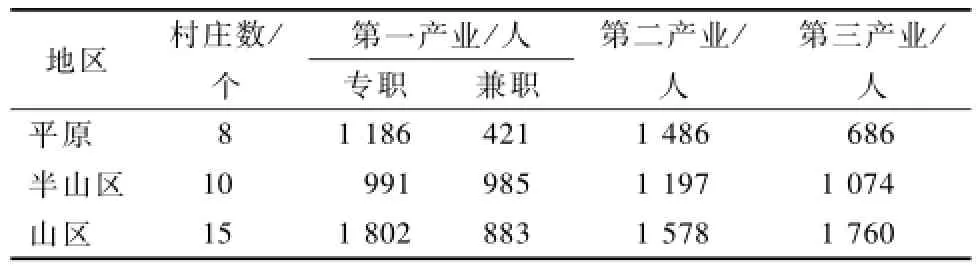

云和縣總人口23 431人,勞動力14 049人,專職務農3 979人,僅占勞動力的28.3%,兼業務農人員2 289人,占勞動力的16.3%;第二產業從業人員4 261人,占勞動力的30.3%;第三產業從業人員3 520人,占勞動力的25.1% (表1)。

表1 云和縣農村勞動力就業結構情況

1.2.2老齡化現象日趨嚴重

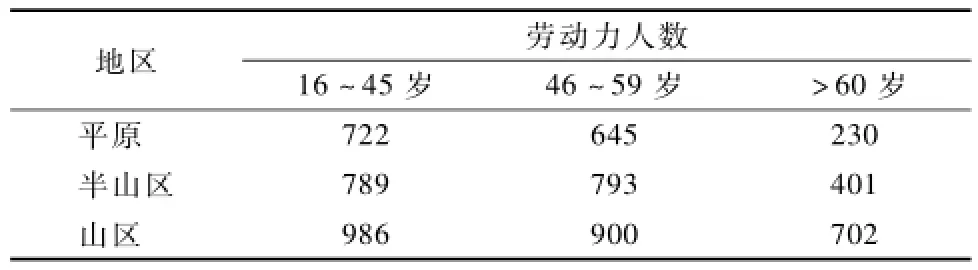

務農的農民年齡偏大。45歲以下的青壯年2 507人,僅占40%;46歲以上的中老年2 608人,占60%。因此,云和縣農業勞動力結構性短缺,甚至后繼無人的問題相當嚴重 (表2)。

表2 云和縣農村勞動力年齡結構情況

1.2.3受教育程度偏低

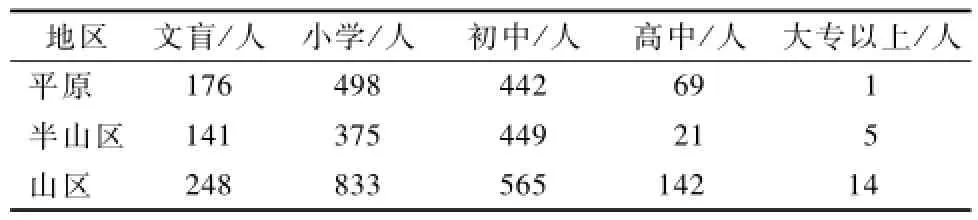

專職務農人員的文化程度低,初中以下文化的占93.67%,其中文盲半文盲還有565人;高中以上文化的有252人,其中大專以上文化的僅有20 人 (表3)。如此低素質的專職務農人員,如何能掌握高新技術,擔負發展現代農業重任?值得地方政府研究。

表3 云和縣農村勞動力文化程度情況

1.3農業產業效益低下

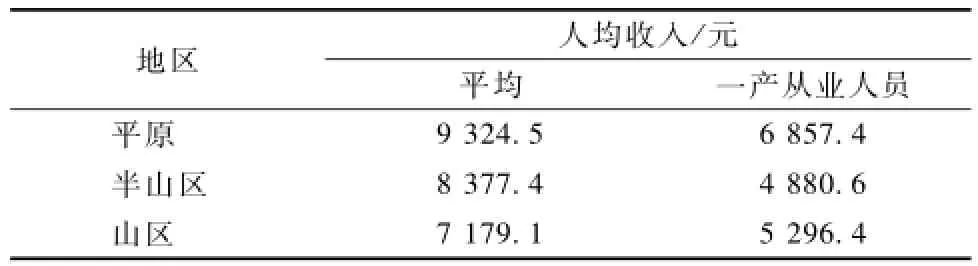

調查結果 (表4)表明,2012年這33個村勞動力人均純收入8 293.7元,其中務農家庭人均純收入5 678.1元。從平原村→半山區村→山區村,從業人員的年人均收入呈直線下降態勢,山區村的收入最低,最高與最低收入相差2 145.4元。這是農民無心務農的根本原因。

表4 云和縣農村勞動力2012年人均收入情況

因此,要確保農業穩定發展,糧食穩定增長,培育新型職業農民尤為重要。只有培育一大批愛農、懂農、敬業于農的新型職業農民才能妥善解決“誰來種地”,“怎樣種好地”的問題,才能確保農村和農業人才不掉鏈,農業穩健發展,糧食穩步增長,農民穩定增收,農村全面進步。

2 主要做法

2.1以整合為契機,確立新型職業農民培育格局

近年來,云和縣先后整合農、林、科、教等20多個部門的農民培訓資源,實現了統一組織協調培訓工作、統一調撥使用培訓資金、統一考核評比表彰先進等 “八統一”,從而做到了新型職業農民培訓常態化、培育系統化。

2.1.1確定培育主體

逐步健全新型職業農民培育組織機構網絡,縣鄉兩級政府部門專門成立新型職業農民培育試點工作領導小組和培育辦公室,全面負責新型職業農民培訓、認定、管理、扶持工作。同時在各行政村組建農民培訓轉移服務工作站,從而構建了縣鄉村三級新型職業農民培育組織體系。

2.1.2制定培育規劃

云和縣政府制定下發了新型職業農民培育試點工作實施方案和加快推進農民培訓工作轉型升級實施意見等4個文件,對新型職業農民培育工作進行了詳細的規劃布置,并且選擇了食用菌、茶葉等產業作為重點培育的主導產業,著力推進。

2.1.3建立考核機制

縣每年制訂 《新型職業農民培育工作計劃》,簽訂縣鄉村三級目標管理責任書,形成縣、鄉、村聯動的責任落實工作機制,從而確保培育工作的正常有序推進。

2.1.4提供經費保障

建立政府主導、部門籌資、個人出資的多元化培訓資金投入機制,縣政府每年安排110萬元的專項資金,主要用于新型職業農民培育工作,重點用于新型職業農民創業發展、示范實訓基地補助及優秀新型職業農民獎勵。

2.1.5建設培訓網絡

逐步構建起高中初結合,縣鄉村三級互動的新型職業農民培訓網絡,形成立體式分級分層培訓模式。先后認定了浙江省農科院科技培訓基地,5所縣級農業專業技能培訓學校;建立了10所鄉鎮農村實用人才培訓學校,62所村級新型農民培訓學校和20多個面積135 hm2的優勢產業教學實習示范基地。

2.2以培訓為基礎,創新新型職業農民教育機制

為促進農業產業發展,培育新型職業農民,云和縣創新方式、規范管理,打造學校培訓、基地帶動、產業幫扶的鏈式培育平臺,力爭在新型職業農民教育上出成效,實現云和農民 “職業夢”。

2.2.1實行雙軌制培訓模式

實行學歷文憑和職業資格雙軌制培訓模式。新型職業農民職業資格培訓內容包括思想教育、文化素質、生產技能、經營能力、創新創業意識等,而且對相關內容的培訓學時作出明確的規定。同時更加注重學歷教育,篩選182人參加縣職校高中學歷教育,20人參加中專學歷教育,20人參加農業大專學歷教育。

2.2.2建立開放式教育培訓體系

探索工學結合、分段學習、農學交替、半農半讀等教學方式。根據農民需求確定培訓內容,提高培訓實用性。通過召開座談會和實地調查,并與相關專家反復商議,制訂出符合當地優勢產業發展和農民實際生產需要的培訓課程和教學方式。同時還專門為18名優秀新型職業農民聘請了12位省級科技指導老師,開展名師帶高徒幫培結對活動,進行一對一、面對面技術指導培育。

2.2.3推行 “六式”培訓模式

依托科技院校開展委托式培訓,依托優秀人才開展導師式培訓,依托產業基地開展實踐式培訓,依托項目開展訂單式培訓,依托現代媒體開展網絡式培訓,依托農技競賽開展互動式培訓,多渠道、多層次、多形式地開展農民培訓。

2.2.4實行學分量化管理制度

通過累計學分的方式,量化新型職業農民參加學習培訓情況,形成新型職業農民培育的長效機制。學分制實行百分制,以1學年累計15 d為期,以參訓1 d為計算單位,按課堂授課、田間操作、基地實踐不等計4~8個學分。

2.2.5執行項目監管制度

一方面制訂實行新型職業農民培訓管理制度。在新型職業農民培訓管理過程中,嚴格執行 “公示、簽到簽離制度、班主任跟班、培訓臺賬、檢查驗收制度”等5項管理制度。另一方面加強培訓機構監督管理工作。首先,各承擔農民培訓的學校認真執行培訓責任制,確保培訓時間和培訓計劃落實,及時編制培訓班驗收資料匯編;其次,縣職業技能鑒定中心嚴格實行考試考證管理制度;再次,縣培育辦會同縣財政、物價部門進行檢查驗收。

2.3以管理為抓手,創新新型職業農民管理體制

2.3.1及時出臺新型職業農民培育及管理辦法

根據農民文化程度、經營規模、產出效益,分產業制訂新型職業農民認定條件標準。實行新型職業農民準入及退出機制,對新型職業農民進行動態管理。建立新型職業農民信息檔案,定期考核評估,對取得證書后又不從事農業的,注銷資格證書,并將新型職業農民證書與產業政策扶持相掛鉤。

2.3.2創新開發新型職業農民監管系統

新型職業農民監管系統由新型職業農民培育對象、新型職業農民、培訓管理統計等3個數據庫組成,可對培育對象和新型職業農民的審核、認定、培訓、管理、扶持等過程實行全程監管。同時對新型職業農民的培訓教育、扶持培育實行協同交叉管理,是匯集了查詢、管理、統計等多功能的新型管理系統。

2.3.3全面執行新型職業農民注冊登記制度

在認真貫徹執行產業規模、經濟效益、素質要求、系統培訓等4條認定條件的基礎上,嚴把新型職業農民的考察、公示關。組建新型職業農民評審委員會,嚴格按照認定標準和申報條件進行評審,審核通過后由縣政府頒發證書。

2.4以幫扶為支撐,構建新型職業農民激勵體系

2.4.1 加大投入,出臺政策

云和縣政府專門出臺了 《云和縣新型職業農民扶持政策辦法》。一是堅持四項優先。新型職業農民優先享受涉農優惠政策、優先申報各級項目扶持、優先享受金融信貸支持、優先享受科技推廣扶持等各項配套服務。二是支持規模經營。按照農業產業化發展要求,著力支持發展效益顯著、潛力較大的優良品種,做大標準化基地,做強加工、銷售龍頭企業。三是支持關鍵環節。重點扶持實訓基地建設、新型職業農民高層次培訓、師資隊伍建設、標準化種植、科研攻關和品牌創建等環節。對新型職業農民培育的農產品和商標通過國家認證、認定為著名商標的,分別一次性獎勵1 000~3 000元獎金;對取得新型職業農民資格證書的對象,給予一次性培訓補助300元;對實訓示范效果明顯、經濟效益好的農業實訓示范基地 (每年評選3~5個),給予科技推廣培訓補助1.5萬元。

2.4.2依托工程,做大做強

實施新型職業農民 “十百千幫培工程”。該工程緊緊圍繞以產業培育人才,以人才推動產業的目標,利用名師帶高徒幫培運作優勢,采取傳幫帶等培訓模式,積極培育十方產業帶頭人,重點培養百名科技示范戶,幫扶帶動千戶新型職業農民致富增收。一是成立省級農業專家幫扶導師組,組織實施產業幫扶專家組名師帶高徒活動,重點培育幫扶十方產業帶頭人。圍繞云和縣10個產業,擇優篩選18名產業帶頭人與省級農業專家結對,簽訂幫培協議,采取辦班講課、實地指導、科技推廣和項目合作等多種形式進行幫扶培育。二是成立了十方農業產業帶頭人幫帶服務團,組織實施新型職業農民傳幫帶計劃,采取1+10+100結對幫帶形式,重點幫帶好10戶科技示范戶和100戶新型職業農民。三是建立了10個百畝高標準農業示范實訓基地,組織千名種植大戶參與 “菜單式”培訓。同時制訂了 《實訓示范基地建設與管理工作經費補貼辦法》,實施實訓基地聯系幫扶制度,確保每一基地都有一位鄉鎮領導聯系,一位農業專家蹲點,一位大學生村官提供電腦技術支持。

2.4.3打造品牌,增強激勵

近年來,云和縣委、縣政府以農民創業技能培訓為著力點,打造具有地方特色的新型職業農民品牌——云和師傅、云農高師。目前,全縣已有294名云和師傅,帶領本縣1萬余名農民到異地實行“組團式”開發,主要從事食用菌、茶葉、養殖等行業的綜合性開發,年實現勞務收入近5億元。127名云農高師,引領著農業產業轉型升級,涉及農業產業二十余個,產業規模達到千萬元,間接或直接帶動農民就業創業1 520人。借鑒云和師傅培育做法,舉辦云和師傅培訓班,長期在農村發展種植養殖業、已具備一定的產業規模和技術能力的300余名云和師傅參加了培訓。同時開展新型職業農民認定工作,共有126名云和師傅成為新型職業農民。通過培訓引導,云和師傅踏出國門走向世界。年初,巴西一農場主慕名云和師傅品牌,向劉明師傅發出邀請,前往巴西的巴西利亞從事食用菌產業發展,年薪40萬元。石余偉師傅現受聘為美國加利福尼亞州洛杉磯市郊區農場食用菌技術指導員,年薪25萬元。

2.4.4強化宣傳,營造氛圍

編制培訓材料。正式編輯出版了 《新型職業農民素質教育讀本》、《新型職業農民技能教材――茶葉種植與加工》、《新型職業農民技能教材――食用菌種植技術》等3本教材;拍攝了10部以云和師傅為主體的新型職業農民創業事跡電視宣傳片,目前該宣傳片被浙江省委組織部評為優秀課件。運用報紙、電視、工作簡報等媒體廣泛宣傳新型職業農民培育的做法與成效。據不完全統計,在麗水日報、云和報等刊發云和縣農民培訓工作的報道有40多篇。使云和縣新型職業農民培育工作受到了社會各界廣泛的關注。

3 存在問題

一是重點與整體不平衡。通過培育,重點推進了致富帶頭人、科技帶頭人、經營帶頭人等優秀新型職業農民隊伍建設,但整體帶動能力不強。二是認識不平衡。部分鄉鎮、部門和基地領導重項目爭取、輕人才培養,滿足眼前利益。三是參訓學員接受能力不平衡。由于參訓學員文化程度不齊、產業規模不一、經營理念不同,導致培訓質量受到影響。

4 成效

4.1促進農業人才培養

通過多渠道培訓,全方位幫扶,培養了一批新型職業農民。云和縣共開展各類農業技術培訓36 期3 566人,農業職業技能培訓32期2 770人,專門開展茶葉、食用菌、中藥材等產業的新型職業農民創業培訓班245人。先后3批認定培育了612名新型職業農民,發放政策扶持款28.36萬元。

4.2促進農民素質提升

通過培訓,農民群眾獲得了科技文化知識、優惠政策和農村法律法規知識,職業技能和創業能力明顯增強,綜合素質明顯提高。通過農業技術培訓,3 000余名農民掌握了3項以上重要農業推廣技術。通過較為系統的職業技能、創業培訓學習,使農民轉變了就業創業觀念,提高農民就地就近就業能力、創業能力和輻射帶動能力。

4.3促進農業產業發展

通過培訓,有效提升了廣大農民發展農業生產、依靠科技致富的信心和決心,促進了全縣農業產業的規模化發展。2014年,全縣發展食用菌8 100萬袋,預計產值與2013年的3.16億元基本持平;茶葉0.253萬hm2,產量800 t,產值9 990萬元,較上年降幅0.1%。

4.4促進良好氛圍形成

2年來通過培育工作的不斷深入開展,云和縣新型職業農民培育工作的社會關注度和影響力有了較大提升。從培訓實際效果來看,許多農民自覺多次要求參加培訓更新知識,周而復始的培訓改變了農民的學習態度,激發了農民的求知欲望。同時運用報紙、電視、工作簡報等媒體廣泛宣傳,使云和縣新型職業農民培育工作受到了社會各界的廣泛關注。開展優秀新型職業農民評選活動,進一步營造了全社會關注新型職業農民培訓的良好氛圍。

[1] 王穎.我國農業產業化發展存在的問題及對策 [J].現代農業科技,2011(1):351-353.

[2] 朱啟臻,趙楊昕.新型農業生產經營體系構建的基礎[J].中國農業信息,2013(3):22-25.

(責任編輯:張才德)

C 975

A

0528-9017(2015)12-2081-04

10.16178/j.issn.0528-9017.20151254

2015-10-12

徐仙娥 (1976-),女,農藝師,本科,從事農民培訓轉移就業工作。

朱奇彪 (1966-),男,浙江諸暨人,副研究員,主要研究方向農業科技培訓與管理。E-mail:zhuqb123@126.com。