熱血寫春秋,崢嶸歲月稠

賈春娟

端午剛過,記者便約請原八路軍老戰士孫新民老先生受訪,老先生不僅一口答應下來,還貼心地給記者指路,十分詳盡清晰。記者如約前往北京市西城區百萬莊一個老小區,已是98歲高齡的抗日老戰士孫新民已駐足等候。

二十來平方米的小書房墻壁上,老人當年的戎裝照英姿勃發,微山湖上開展敵后斗爭的黑白照片讓人浮想聯翩,還有友人為紀念陳新莊戰役撰寫的書法作品……各處高高堆起的書稿和資料,使得書房變成一個袖珍歷史博物館,記載著那個年代的血雨腥風。老先生鶴發童顏、精神矍鑠、思維敏捷,手搖一把折扇,一提起往事,便如數家珍,娓娓道來。

孫新民在16歲時就加入了共產黨領導的讀書會,從一些進步書籍中接觸了共產主義理論,積極向民眾宣傳革命,20歲就組織抗日游擊隊,21歲時光榮加入中國共產黨。

從最初在山東泰安肥城組建“山東西區抗敵自衛團”,夜襲肥城維持會,將漢奸賊首正法,到襲擊界首車站,首戰日寇告捷,再到襲擾日軍運輸線津浦鐵路有力配合臺兒莊大戰,自衛團越戰越勇,打出了威望,后被改編為八路軍山東縱隊第六支隊。江蘇豐縣陳新莊,一個不知名的小村莊,在孫新民的生命中卻是一個重要地標,用他的話說,“經歷了我一生中最慘烈的一次戰斗,生死只在一線間”。1941年1月,孫新民任八路軍115師教導4旅11團3營教導員,該營800人左右,是八路軍主力部隊,一次接到任務奉命奔襲豐縣歡口鎮、拔除敵據點,卻在準備發起進攻時,形勢突變,遭到敵人包圍。營長王吉善和孫新民商量后決定抽調一個排的兵力掩護大部隊突圍。

掩護分隊在陳新莊一個農家大院與敵人展開戰斗,敵軍上千人,小分隊僅有46人,只能以一敵百。當副教導員帶領兩名戰士消滅一個炮兵點后,一枚炮彈飛來,“轟隆”一聲巨響,三人犧牲。孫新民說,當他跑去現場,只看到樹上掛著一片片軍服碎片,當時天空中正下著蒙蒙細雨,“拿手一摸臉,都是血,下的是血雨啊!”戰斗幾乎持續了一整天,戰士們殺敵無數,還炸毀了敵人的坦克和運兵車,而己方也是損失慘重,至傍晚僅剩下8人,孫新民的右腿被炸傷,血流不止,額頭也掛了彩。孫新民說:“在那種環境下,生死都置之度外,受點傷算什么呢?”而后敵人投放毒氣彈,所幸孫新民冷靜地擊斃一名放毒氣的日軍士兵,并指揮戰友擊斃多名施放毒氣的日軍。夜幕降臨時,作為唯一一名營級干部,他瞅準機會、帶領剩下的7名戰士成功突圍。脫離危險的那一刻,孫新民才松了口氣,“感覺身上一下子輕松下來,負傷的腿再也不聽使喚,劇痛鉆心”。黎明時分,8人終與大部隊會合。這次戰斗,我方有38人犧牲,8人突圍,擊毀日軍坦克1輛,汽車3輛、斃傷日軍100余人,阻擊日寇10多個小時,掩護大部隊安全撤退和轉移。此戰尤為慘烈,整個村子到處是殘垣斷壁。后來村民們含淚尋找烈士遺骸,將38名勇士的遺骸、遺物集中掩埋起來,當地人稱之為“八路墳”。

陳新莊戰斗傷愈后,孫新民被任命為微山湖抗戰游擊隊的政委,組建微山湖抗日游擊大隊,旨在重新開辟、鞏固湖西交通線。湖西交通線是中共山東分局、一一五師、新四軍所在地與延安、八路軍總部黨中央往返護送人員、運送文件、物資的必由之路。1942年,魯南和湖西地區環境惡化,這條通向延安的路被敵人多次破壞,因此爭取和瓦解看守要道的敵偽軍勢力便成當務之急。尹洪興是當地最大的偽軍頭目,把他爭取過來,就是打開了這條交通要道的大門,孫新民遂受命去爭取。

孫新民了解到,尹洪興與一位叫張修業的師傅交情很深,而張修業的兒子與隊里戰友劉志田是拜把子兄弟。通過這一層關系,尹洪興同意與孫新民晤談,地點定在一家藥店。不過戰友們對孫新民的安全有些顧慮,“他們擔心尹洪興設陷阱把我扣住,送給日本人邀功。我想他既然答應,就證明他還是不想一條漢奸路走到黑,不能錯過爭取他的機會。”孫新民說,“‘不入虎穴,焉得虎子’啊,就算犧牲也值得。”

到了約定見面的當晚,孫新民頭戴禮帽、身穿長衫,裝扮成一個小學教員。藥店門半掩,藥店老板的妻子抱著孩子坐在門檻上。孫新民興奮地發現她頭上插著一朵鮮艷的紅花,這是暗號,說明一切順利。“我跟尹洪興講了國際國內的抗戰形勢,介紹了敵后抗戰所取得的勝利,給他指出今后的出路只有棄暗投明,投奔八路軍。他也是中國人嘛,也不是心甘情愿做漢奸的。”不過對方聽后沉默許久,說要斟酌斟酌,等軍餉下來后再做打算。“我知道這是一個托詞,他想觀察一下時局變化。我就說可以等待,但他也得拿出些實際行動來表示誠意。”孫新民提出讓尹洪興先撤掉南莊附近的幾個據點。

獨闖“虎穴”獲得成功,尹洪興撤掉了交通線上的幾個據點,使微山湖成為連接湖西、魯南山區、華中、陜北的中轉站。南來去延安的干部,先得經過魯南軍區,由鐵道游擊隊將他們送到湖東,再由微山湖大隊接過來,安排在微山湖安全隱蔽地區,再經過微山湖中心聯絡站大捐、湖邊的王樓,送到湖西地委教導4旅。這一段路程將近百里,非常艱險,需要孫新民和兄弟部隊鐵道游擊隊密切配合。“你們像一把尖刀插在敵人心臟,用你們的勇敢和智慧,在星羅棋布的據點中,趟出一條通往延安的坦途。”孫新民和微山湖大隊的戰友們屢屢得到上級首長們的表揚與贊譽。幾年里,在這條路上安全運送物資、文件不計其數,往返的干部有千人,其中有我黨我軍的主要領導干部劉少奇、陳毅、羅榮桓、朱瑞、蕭華等。

1942年11月,孫新民受命從鐵道游擊隊那里將八路軍政治部主任蕭華和他愛人王新蘭、秘書康矛召接到了微湖大隊,返程時由他帶領一個小分隊、大隊短槍隊,負責護送。沿線要通過金鄉、魚臺、沛縣。這些地方,村里經常駐有頑軍的部隊。這天晚上,由熟悉該段路的王大元、王錫武帶路,悄悄地出發了。在路過敵偽頑地區時,遭到敵人的圍追堵截。在這種情況下,他們選熟路避開敵人,繞道往前趕。經過一夜的行軍,拂曉時到達了湖西教4旅,勝利地完成了任務。當時蕭華囑咐說:“我到延安開會,很快還要返回來。你們可以在這里等我回來,咱們再一起返回微山湖。”孫新民等人遂按蕭華指示,原地候命,未能立刻返回。

1942年12月20日,湖西的日軍進行了一次萬人“大掃蕩”。敵人采取拉網、梳篦、鐵壁合圍等戰術,企圖一舉殲滅湖西根據地的軍隊和黨政機關。教4旅通知孫新民等人趕快向微山湖方向突圍。走到魚臺,敵人把他們堵截住了,用機關槍向他們掃射,發射炮彈。孫新民的左腿胯骨被子彈擊穿,無法行走,戰友輪流背著他,繼續向外突圍,總算沖出了敵人的炮火封鎖圈。因傷口血流不止,后來找到魚臺縣長呂英同志,在救護醫生上藥包扎后,暫借住老鄉家中養傷。一次,日軍進村掃蕩,孫新民謝絕老鄉抬他轉移的好意,獨自留守家中。孫新民把手槍子彈上好膛,手榴彈拿好,做好與日軍拼死一搏的準備。日軍進村后,不斷放槍,不一會兒,一陣皮靴響動由遠及近傳到大門口。被鎖的大門被砸得直晃,幸而引路的漢奸報告此戶無人,日軍方才離開。隨著皮靴聲漸行漸遠,孫新民長噓一口氣,收回槍,自嘆躲過一劫。

為了不給當地村民帶來不必要的麻煩,孫新民返回微山湖養傷。經過治療,傷勢漸漸好轉。等蕭華同志從延安回來的時候,他已能拄雙拐活動了,蕭華同志來看望他時慰問說:“你因為去送我,突圍中受了傷,這個情況我都知道了。”看到他恢復的樣子鼓勵說:“沒問題,你以后還會繼續戰斗的。你們要保護好這條通往延安的路,這條路很重要!”

1943年上半年,115師和山東縱隊陳光、羅榮桓、黎玉、蕭華發來給孫新民和其所在的微湖大隊全體指戰員的慰問信。信中說:“你們在敵人碉堡林立的地方、在敵人心臟里作斗爭,出色地保衛了這條通向延安的路,維護了路線暢通,這么多干部,文件、物資都能安全到達,你們這種精神要堅持下去。”這封信給了微湖大隊全體同志以莫大的鼓舞,增強了部隊堅持保衛這條交通線的信心。

孫新民老人一生經歷大小戰役上百次,故事豐富,驚險感人,現雖至暮年,但耳不聾、眼不花,思維行動敏捷,總有一些黨政機關、部隊、高校請他演講作報告。久而久之,老人就產生了出書的想法,藉此更全面系統地與大家分享過往的經歷。孫新民不畏年老體憊,從90歲高齡開始綢繆動筆寫作,只要是身體允許,每天都會堅持寫上三四個小時,歷經七八年時間,如今20萬字的回憶錄《征程紀事》已經出版面世,書中歷數了他參加的大小戰斗,追憶了諸多曾與他并肩戰斗的犧牲戰友和他的親人、愛人,披露了新中國成立后他為某些地下黨員政治待遇的落實提供證言證詞、與當年戰友20年后重游故地等珍貴細節,讀來令人熱血沸騰。

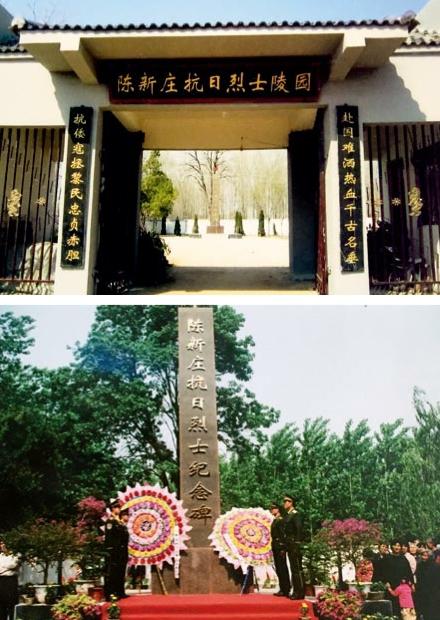

2005年,孫新民多次寫信、打電話給江蘇省豐縣人民政府,希望政府在陳新莊建一座烈士陵園,并表示如果錢不夠,他個人可以捐一部分。如今,想起戰友們,孫新民老人的眼中仍然閃著淚光,“這些戰士都是有名有姓的,他們的姓名我知道!不給他們立起一座像樣的碑,我寢食難安。”此后,在老人的牽頭動員下,由老人離休前的單位——中國標準化研究院捐資5萬元,再加上孫新民老人個人捐資3800元,建園資金缺口問題基本解決。2006年5月19日,陳新莊抗日烈士陵園建成,孫新民老人受當地政府邀請參加“陳新莊抗日烈士紀念碑落成儀式大會”,在當年戰友的墓前發表了講話,并向長眠地下的戰友們三鞠躬。

現在,老人離那段硝煙彌漫的歲月已經越來越遠,安居北京的孫新民老人每天還散步看報,看看電視新聞,享受著安定祥和的晚年。記者結束采訪,準備返回,老人正準備吃晚飯,兩個小菜,一碗稀飯就是老人的晚餐,簡樸的生活可見一斑。老人住的房子是愛人生前單位分的宿舍,總共也就60來平方米,布置十分簡潔。

看到電視新聞中我黨一些高級干部淪為腐敗分子的案例,老人不禁感慨萬千:“要那么多錢干什么用……這些人對得起當年浴血奮戰長眠地下的戰友嗎?共產黨就是為老百姓打天下、治天下的。他們早就變質了,背離了共產黨的宗旨,長此以往,任由這些腐敗分子橫行,我們的國家和事業不用敵人來進攻就崩潰了。一點物質享受都抵擋不住,何談槍林彈雨?不反腐敗怎么行?”

記者辭別孫新民老先生出門,正是西天紅霞爛漫時。回望綠樹掩映下那座不起眼的紅磚樓,老人當年在微山湖上勇斗日偽軍時的歌曲回蕩在耳邊:“微山湖哎卷起春潮,朵朵浪花在把英雄找。當年抗日健兒何處去,看青松巍巍綠水濤濤……”老人當年的征戰沙場,不就是為了我們今天幸福安定的生活嗎?