愛的語言

【美】杰克·弗萊姆

亨利·馬蒂斯和巴勃羅·畢加索是主宰20世紀藝術界的兩位大師。然而,兩位藝術家之間的關系亦敵亦友,他們從1905年初次相遇到相繼去世,彼此間互相挑戰,又激發彼此的靈感,在互動中逐漸改變各自藝術發展的方向。

1931年6月16日,馬蒂斯迄今最大型的一次展覽在巴黎的喬治·珀蒂美術館開幕。展出的作品涵蓋了馬蒂斯的整個藝術生涯,包括141幅油畫作品和100畫稿,但僅有一座雕塑。(令人好奇的是,勞蕾特和安托瓦妮特的名字都出現在某些作品的標題中,但亨麗埃特的名字卻難覓蹤影,盡管她是馬蒂斯的畫中出現最多的模特。)這場備受矚目的畫展成為了當季的焦點事件,并且吸引了大量媒體的關注。許多雜志,例如《藝術手冊》,出版了馬蒂斯特刊,關于他作品的文章和復制品也大量涌現。

這次展覽在作品的選擇上帶有明顯的傾斜。盡管展品中包括了一些早期的重要作品,例如《戴帽子的女人》、《藍色裸體》以及《金魚和雕塑》,但大多數展品還是20年代的現實主義作品。畫展籌備期間,馬蒂斯一直在尼斯創作巴恩斯的壁畫,因此他并沒有太多直接參與。喬治·珀蒂美術館的老板波恩海姆兄弟在展覽中安排了大量他們所持有的尼斯時期的作品,使得畫展的重心明顯向這個方向傾斜,從而導致人們加深了這樣的印象——馬蒂斯與這個時代的步調不一致。畫展在提升馬蒂斯的名望方面并沒起到多大作用,人們依然認為他“重要但缺乏深度”,并且批評他并未“探索靈魂。”

有一位參觀者卻對畫展抱有濃厚的興趣,這個人就是畢加索。他在精心安排的試展上的現身甚至比馬蒂斯本人更加轟動。根據一篇當地報紙的報道:“馬蒂斯拒絕成為眾人的焦點,早早退離了現場,希望一切由他的作品代為發言。而同為20世紀藝術界領軍人物的畢加索卻在現場獲得了更多的關注。”馬蒂斯畫展引起的轟動激起了畢加索心中的競爭欲望。作為反擊,他在接下來的幾周里立刻安排了兩次展出:一次是在佩西耶美術館舉辦的小型回顧展,另一次是在保羅·羅森伯格美術館舉辦的小型畫展。這次畫展準備得非常匆忙,只有八幅作品展出 (其中四幅是近期作品)。從一定程度上來說,他的策略奏效了。盡管馬蒂斯的畫展更受人們的青睞,也受到了更多的媒體報道,但畢加索確實吸引了人們的注意,而且針對他的討論也更加嚴肅和現代。瓦爾德馬爾·喬治將馬蒂斯稱為“法蘭西繪畫王冠上的寶石”,而將畢加索稱為“一個現代的神經衰弱病人”。肖像畫家雅克一埃米爾·布蘭奇更偏愛馬蒂斯,稱他的畫“性感撩人”,最棒的是“充滿魅力、喜悅和光明”。但他認為畢加索的作品表現出“形而上的不安”,并且認為畢加索是那種“超出自己能力之外的事的人”。

畢加索非常認真地研究了馬蒂斯的畫展,馬蒂斯作品中的坦率和性感引起了他的共鳴。就在一年前,在皮埃爾美術館,他看到了一件馬蒂斯的雕塑作品,直接影響了他后來的雕塑創作。當時,他正在潛心研究焊接鋼鐵作品,但是受馬蒂斯的影響,他開始改用陶土創作頭像和人物雕像。同樣,他也十分注重雕塑的質感,某些作品甚至直接回應了馬蒂斯的創作。畢加索為瑪麗一泰蕾茲創作的一系列頭像——例如《女子半身像》是受馬蒂斯早期作品《珍妮特》的啟發。1931的作品《臥式浴女》是對馬蒂斯的雙重回應。雕塑采用了馬蒂斯1907年作品《臥式裸體I》的姿勢。但是其開放的形式和玲瓏的曲線回應的是馬蒂斯1909年的作品《蜿蜒》。一向奇思妙想的畢加索把女人的身體展開,再以暴力和不和諧的方式重新組合,這與馬蒂斯極富韻律美的作品完全不同。

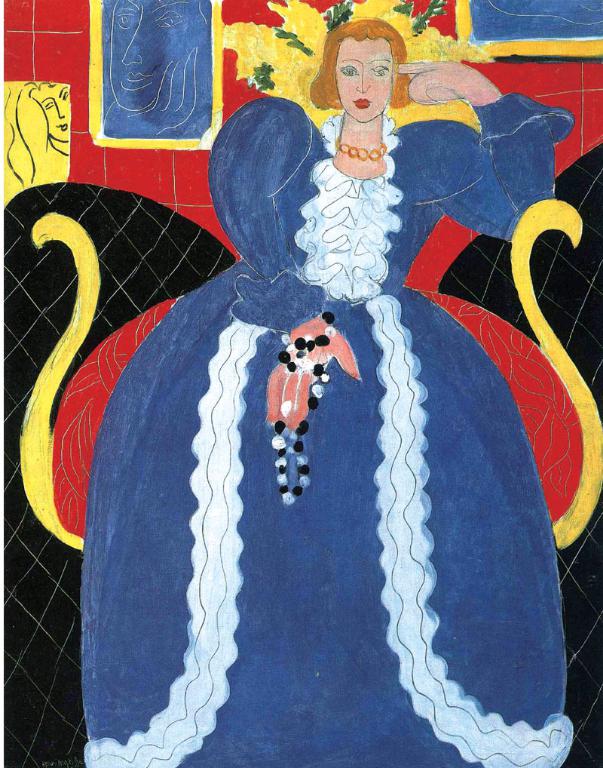

在喬治·珀蒂的展出讓畢加索關注馬蒂斯的創作。畢加索決定就在這家美術館舉行自己的回顧展,時間就定在1932年的6月16日。距離馬蒂斯的畫展正好一整年。這樣的時機選擇讓人不得不產生對比兩次展出的想法。為了不重蹈馬蒂斯的覆轍,畢加索仔細甄選了展出的作品。反復考慮入選作品的效果。他還決定為此次作品展創作一系列新作品。從1931年12月開始,他在7個月里創作的多數作品邢與馬蒂斯有著相當直接的聯系。它們摻雜著對馬蒂斯的尊敬和嘲弄,似乎是在對他說:“你看,這么畫才對!”過去幾年來,畢加索一直在利用馬蒂斯的一些作品,往住帶有開玩笑,甚至嘲笑的色彩。但是此時畢加索做得更加大膽,創作了幾幅極富“馬蒂斯式”風格的作品。它們色彩鮮艷,布滿阿拉伯式的花紋,帶有強烈的裝飾性圖案。而且彌漫若濃濃的情欲色彩。從某種意義上來說,這些作品甚至比馬蒂斯本人的畫更“馬蒂斯”;而且令人驚訝的是,它們甚至在馬蒂斯之前預示了他后期作品的風格。

在這幾個月里,畢加索保持了驚人的創造力。有些作品完全是基于馬蒂斯的作品創作的。例如《臥式裸體》呼應了《藍色裸體》,但是變形成了另一幅樣子。畫中布滿旋轉的阿拉伯紋飾,色彩極其鮮艷,并且夸張地應用了馬蒂斯最愛的元素——盛放的植物、水果和的律感卜足的裝飾圖案。畢加索不停地創作,直到畫展開幕時才完工,甚至當畫被送走時,顏料都還沒干透。

畢加索大量借用馬蒂斯的風格和主題,這股瘋狂的勁頭來源于他對瑪麗一泰蕾茲的愛,渴望為她獻上一首畫布上的情詩。他的熱情如此強烈,以至于無法用他慣用的繪畫方式去表達,而馬蒂斯的繪畫語言卻觸動了畢加索。因此這些呼應馬蒂斯的作品顯得野心勃勃,混合了他的敬仰和嫉妒之情。20世紀20年代的作品中,畢加索更傾向于嘲弄而不是模仿馬蒂斯。而到了30年代,他開始用不那么惡意的方式來處理馬蒂斯元素了。

(本文摘自《馬蒂斯與畢加索——畫壇雙擘的對抗與友情》,(美)杰克·弗萊姆著,程文華譯,上海交通大學出版社)

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com