遼寧省黑木耳主栽品種的酯酶同工酶分析

李紅等

摘要:采用同工酶電泳技術和傳統的拮抗試驗對遼寧省10個黑木耳(Auricularia auricular-judae)主栽品種進行了遺傳多樣性分析。結果表明,在相異水平70%左右時,這10個黑木耳品種可以分為3類。表明遼寧省黑木耳主栽品種間具有不同的親緣關系,但是部分品種間親緣關系較近,多態性不強。酯酶同工酶聚類分析結果與拮抗試驗結果基本一致。

關鍵詞:黑木耳(Auricularia auricular-judae);酯酶同工酶;拮抗試驗;遺傳多樣性分析

中圖分類號:S646.6 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)17-4211-03

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.17.026

同工酶是一種催化反應相同而結構及理化性質不同的酶的分子類型。雖然不是基因表達的直接產物,但是由于表達的是蛋白質水平上的信息,彌補了傳統真菌分類的不足,在一定程度上可以作為菌株遺傳背景鑒定的依據,且與形態學分類和現代分子標記分類法相比,具有直觀、快速等優點,也是一種常用的化學標記,廣泛應用于動、植物等許多學科[1]。目前已有近百種同工酶被應用于真菌的分類鑒定和遺傳育種,也廣泛應用于黑木耳(Auricularia auricular-judae)交配型的測定、親緣關系分析、菌種鑒定等方面[2]。

黑木耳是中國最早開始人工栽培的食用菌,具有非常重要的食藥用價值,是中國傳統出口產品,銷往日本、泰國、新加坡、澳大利亞以及西歐、北美、東歐等國家[3]。遼寧省是僅次于黑龍江省和吉林省的黑木耳生產大省,所使用的菌株部分來自野生菌株人工馴化,部分引自黑龍江省、吉林省和其他區域。為了加強遼寧省黑木耳菌種的質量管理體系,需要對遼寧省黑木耳栽培種質資源的遺傳多樣性進行評價,以便更好地開展黑木耳的良種選育,保護黑木耳新品種知識產權,促進黑木耳產業持續健康發展。

1 材料與方法

1.1 材料

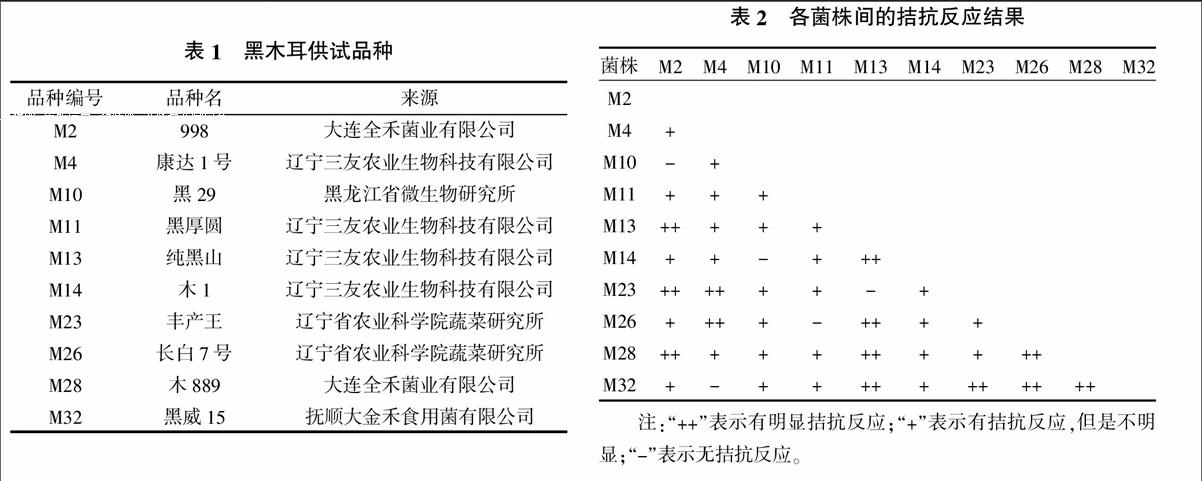

1.1.1 黑木耳品種 試驗所用黑木耳品種見表1,均為遼寧省的主栽品種。

1.1.2 培養基 加富PDA培養基:去皮馬鈴薯20%,葡萄糖2%,KH2PO4 0.3%,MgSO4·7H2O 0.15%,瓊脂2%,維生素B1適量,自來水定容至1 000 mL,pH自然。

1.2 方法

1.2.1 菌種活化 挑取1 cm2供試黑木耳菌絲在馬鈴薯固體培養基上活化,置于25 ℃黑暗條件下培養10 d,定期檢查有無污染現象,將污染的菌株及時清除,將活化好的、菌絲長勢強的菌種用于拮抗試驗。

1.2.2 拮抗試驗 每個菌種用直徑0.6 cm的打孔器打取3個菌絲塊,交叉循環,3次重復,在直徑9 cm平板上按“品”字形接種活化的菌種。菌株間距3 cm左右,置于25 ℃黑暗條件下培養7 d,觀察拮抗線形成情況。

1.2.3 酯酶同工酶鑒定 將活化后的供試菌株轉接到加富培養基斜面上,25 ℃避光培養8~14 d,收集長滿培養基表面的菌絲0.5 g,加入等量液氮研磨,于4 ℃、10 000 r/min離心20 min。棄去沉淀取上清,置于2 mL離心管中,低溫保存備用。

采用垂直平板不連續聚丙烯酰胺凝膠電泳方法。將樣品與40%蔗糖1∶1(V/V)混合后點樣,加樣量30~50 μL,先低壓電泳一段時間,待進入分離膠后再加大到所需電壓,電泳在0~4 ℃冰箱中進行。電泳完畢后,將膠板從電泳槽上卸下來,置于白磁盤或大培養皿內即可染色和固定,并于4 ℃保存。

2 結果與分析

2.1 不同菌株間的拮抗反應

拮抗反應實質為體細胞不親和性(或稱為營養不親和性或異核體不親和性),因其所表現的外部性狀與拮抗相似而被稱作拮抗,是一種在同種的遺傳型不同的組織接觸時防止融合和重組的機制,拮抗線試驗又廣泛用于絲狀真菌種內菌株的鑒定、分類或是否同種異名。不同菌株間的拮抗反應結果見表2。從表2可以看出,M2和M10組合、M4和M32組合、M10和M14組合、M11和M26組合、M13和M23組合均無拮抗反應,親緣關系非常近或為同物異名;M2和M13、M23、M28組合,M4和M23、M26組合,M13和M14、M26、M28、M32組合,M23和M32組合,M26和M28、M32組合,M28和M32組合有明顯拮抗反應,親緣關系較遠,為獨立菌株;其他組合有拮抗反應,但是不明顯,親緣關系較近。

2.2 遼寧省黑木耳主栽品種酯酶同工酶的多態性分析

由圖1可見,在相同條件下,10個菌株共出現了13條酶帶,遷移率為0.073~0.663(El 0.073,E2 0.135,E3 0.337,E4 0.371,E5 0.388,E6 0427,E7 0.455,E8 0.494,E9 0.534,E10 0.573,E11 0.601,E12 0.618,E13 0.663),其中E7、E8、E9是10個菌株共同擁有的3條基礎特征酶帶,且酶帶顏色深,活性強。不同菌株酶帶在分布、寬窄、顏色及數量等方面有一定的差異性,M23、M13這2個菌株在Rf=0.57處有一條特異性酶帶,顏色較淺,可作為菌株相互區別的鑒定依據。M4、M11、M14、M26這4個菌株在酶帶的位置和數量上差異不大,說明這4個菌株親緣關系較近,只是酶帶的顏色有些不同,酶的活力有些差異。而酶帶E1、E2、E5、E13均為單個菌株特有的酶帶。

2.3 聚類分析

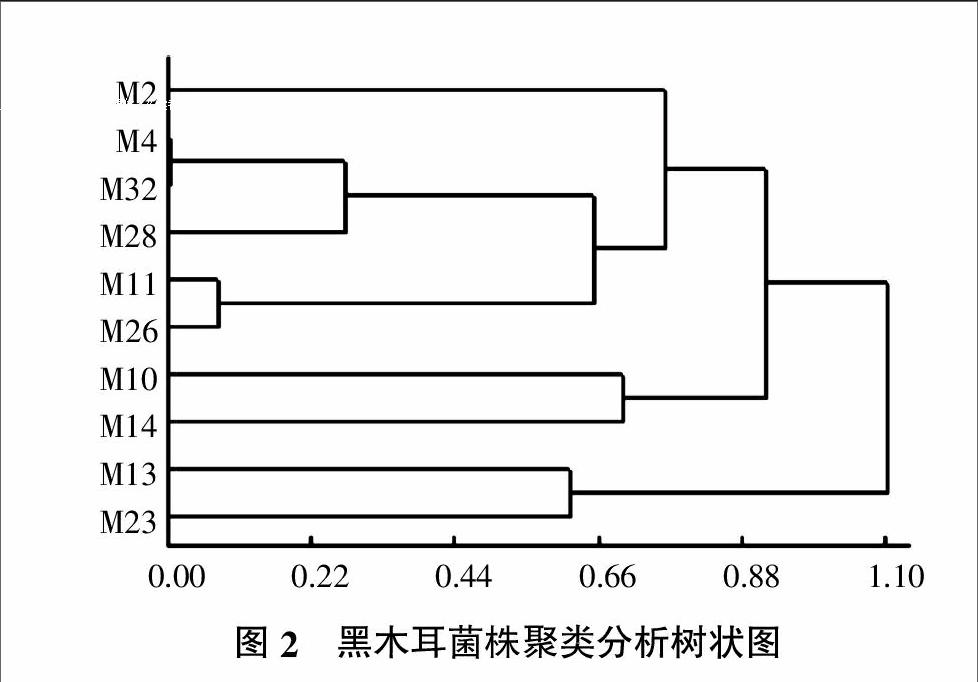

利用DPS數值處理系統軟件中的UPGMA計算10個黑木耳菌株酶譜之間的聯合系數,并對所得的酶帶進行系統聚類分析,聚類分析樹狀圖見圖2。結果顯示,在相異水平70%左右時,可以把這10個菌株分為3類:第一類包括M2、M4、M11、M26、M28、M32這6個菌株;第二類包括M10菌株和M14菌株;第三類包括M13菌株和M23菌株。M4菌株和M32菌株幾乎沒有差異,為同物異名。聚類分析結果與形態特征基本趨同。

3 小結

本研究運用聚丙烯酰胺凝膠電泳技術和傳統的拮抗試驗對遼寧省10個黑木耳主栽品種進行遺傳多樣性分析,結果顯示兩種方法所得到的結果基本一致:遼寧省黑木耳主栽品種間具有不同親緣關系,但是部分品種間親緣關系較近,遺傳背景比較一致,可能是由于同一地域的主栽菌株一般由當地野生菌株馴化所得,多態性不強。康達1號和黑威15分別是兩個食用菌企業的當家品種,親緣關系非常近,有可能是從黑龍江省或吉林省引進的品種,種源不清,可能為同物異名。黑木耳遺傳多樣性研究是黑木耳育種的重要環節,通過對品種間親緣關系的研究可以有效地對親本選配和特殊種質的保護提供指導。

用同工酶標記能在一定程度上反映不同樣品的遺傳差異,但同工酶多態性不豐富,可檢測的位點少,試驗結果會因菌株培養材料、培養時間等因素的變化而變化。在今后的研究中,將引入ISSR[4]、RAPD等不同分子標記分析遺傳多樣性,以便為黑木耳的鑒定分類作出更加科學合理的解釋提供依據[5]。

參考文獻:

[1] 李 黎,范秀芝,肖 揚,等.中國木耳栽培種質生物學特性及遺傳多樣性分析[J].菌物學報,2010,29(5):644-652.

[2] 楊立紅,黃清榮,辛曉林,等.食用菌菌種選育中酯酶同工酶的應用研究[J].食用菌,2005,27(6):12-14.

[3] 黃年來,林志彬,陳國良,等.中國食藥用菌學(下篇)[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2010.

[4] 宋小亞,肖 揚,邊銀丙.ISSR標記在黑木耳單核體遺傳分析中的應用[J].菌物學報,2007,26(4):528-533.

[5] 董昌金,江 涓.RAPD和酯酶同工酶技術在香菇雜交育種中的應用[J].食用菌學報,2000,7(1):1-7.