河南省茄子新品種品比篩選試驗初報

趙紅星,姜 俊,王 勇,李 艷

(駐馬店市農業科學院,河南 駐馬店463000)

茄子是我國普遍栽培的重要蔬菜,近年來其市場需求量大增,栽培面積不斷擴大,而原栽培的茄子品種多屬于地方品種,存在遲熟、產量低、抗性差等缺點[1-2],同時由于常規品種常出現種性退化、種子混雜等問題,直接影響了茄子產業的發展[3-5]。試驗針對河南省新選育的5個茄子品種進行品比試驗,以期從中選出1~2個可大面積推廣的品種。

1 材料與方法

1.1 試驗地點與品種來源

試驗于2013年在河南省駐馬店市農業科學院試驗地進行,土壤類型粘壤土,肥力上等,前茬休閑。供試的6個紫茄品種分別為駐茄9 號(駐馬店市農業科學院),鄭茄2 號(鄭州市蔬菜所),洛茄2 號(洛陽市農林科學院),豫茄Eg003 號、黑秀長茄(河南豫藝種業科技發展有限公司),茄雜2 號(北京盛金佳源種業有限公司),其中茄雜2 號為對照品種。

1.2 試驗方法

試驗采用春露地地膜覆蓋栽培模式進行種植,每個品種為一個處理,每個處理3 次重復。小區長9 m、寬1.2 m,面積10.8 m2,采取隨機區組排列,試驗四周設保護行2 行。

統一于1月27日播種,采用營養土育苗,3月14日分苗。定植前施入腐熟有機肥2 000 kg/667m2、復合肥50 kg/667m2、過磷酸鈣50 kg/667m2。于4月27日定植,行距為寬窄行,寬行70 cm,窄行50 cm,株距45 cm,單株定植,每小區定植40 棵。與澆水結合進行根外追肥4 次;只治蟲,不治病,采用噴霧防治紅蜘蛛、蚜蟲、斑潛蠅4 次;其他管理同大田。8月18日試驗結束。

1.3 試驗期間天氣情況

育苗期在1~2月,氣溫偏低,出苗較慢;及時增加保溫設施,并加強了苗床管理,因此對苗期影響不大。定植大田后,4月至5月上旬,氣溫偏低,地溫較往年低2℃左右,不僅影響了茄子的前期生長,也對前期產量和植株抗逆性有一定的影響。6月至7月中旬,氣溫接近常年,降雨適中,日照時數充足,7月下旬至8月茄子終收期雨水偏多,日照時數偏少,環境溫度較高,對后期開花座果不利,總產量和茄子商品性受到一定的影響。

2 結果與分析

2.1 各品種的生育期

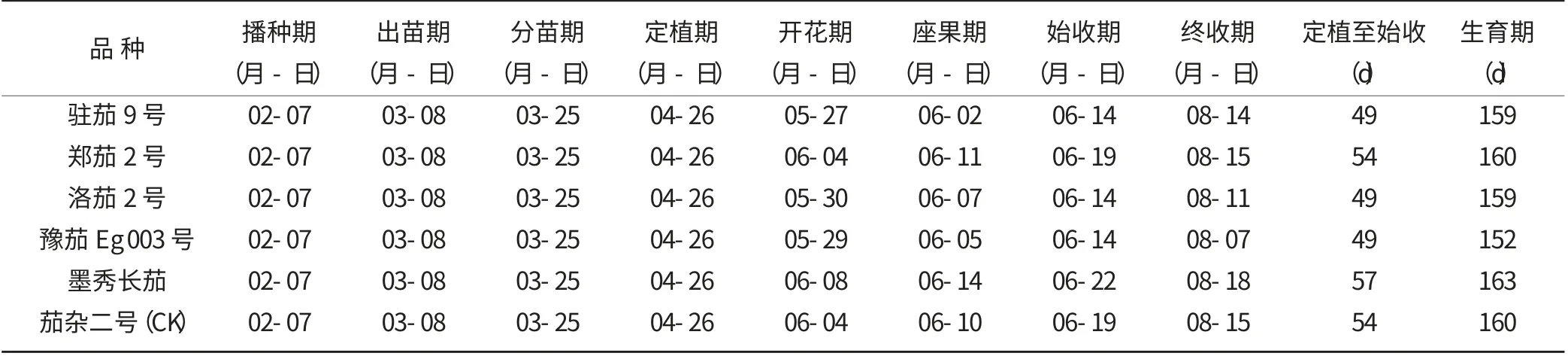

由表1 可知,從定植到始收,以駐茄9 號、洛茄2號和豫茄Eg003 號的時間最短,為49 d,以墨秀長茄的時間最長,為57 d;6個品種中以豫茄Eg003 號的大田生育期最短,以墨秀長茄的最長,兩個品種的大田生育期相差11 d;其余品種的大田生育期均在159~160 d。

表1 不同品種茄子大田生育期的比較

2.2 各品種的主要病害

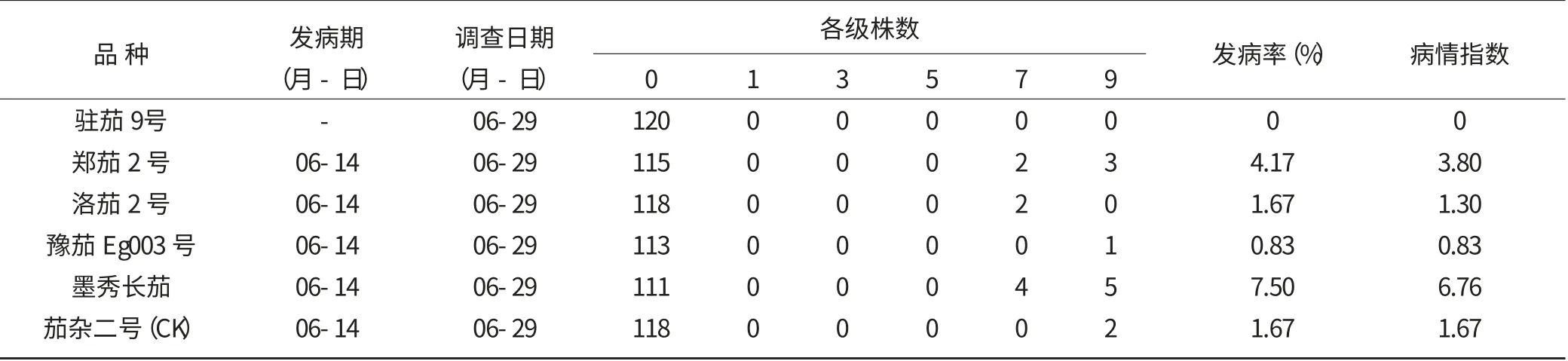

從表2 中可以看出,6個品種中對青枯病抗性最好的是駐茄9 號,發病率和病情指數都為0;其次是豫茄Eg003 號,發病率為0.83%,病情指數0.83;抗性最差的是墨秀長茄,發病率為7.50%,病情指數為6.76。其他病害發生不嚴重,沒有做具體調查。

表2 不同品種茄子的青枯病發生情況

2.3 各品種的植物學性狀

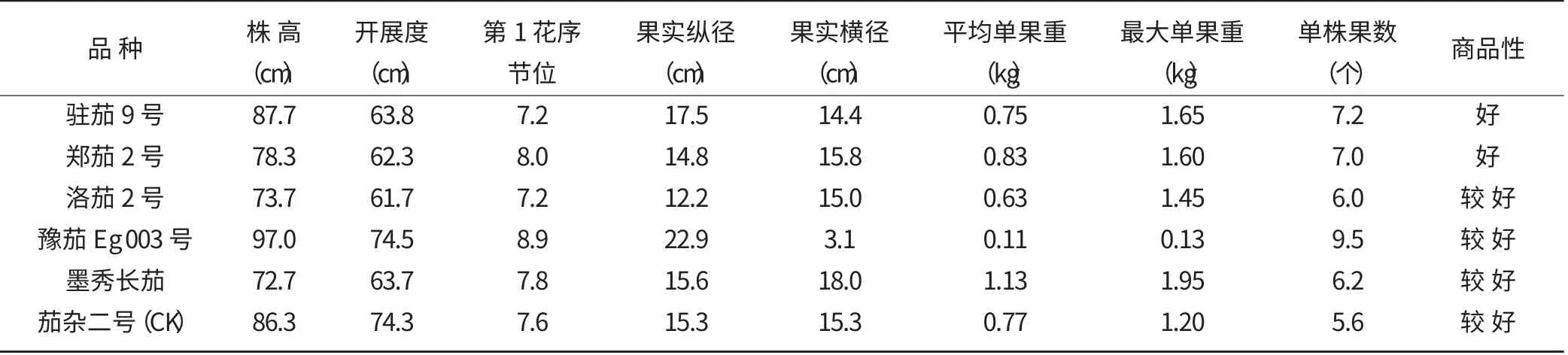

由表3 可知,6個品種中,以駐茄9 號和鄭茄2 號的品質最好,具體表現為植株株高適中,果形近似橢圓,平均單果重在0.75~0.83 kg,單株結果數在70~7.2個之間,商品性好,其余品種的商品性較好;僅豫茄Eg 003 號為長圓柱形,縱橫徑比為22.9︰3.1,單果重較輕,僅0.11 g,但該品種的單株果樹較多,平均有9.5個/株。

表3 不同品種茄子的植物學特性比較

2.4 各品種的產量

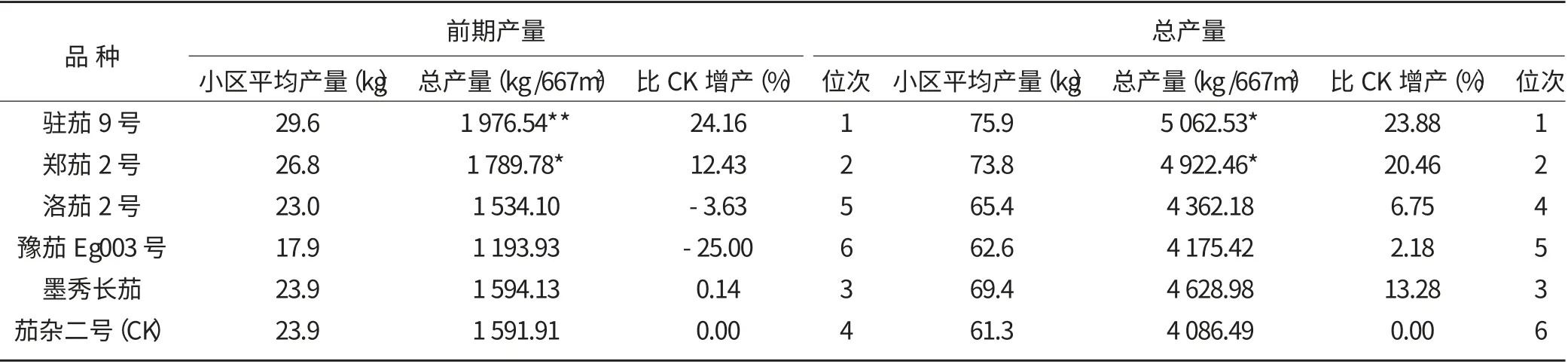

從表4 中可以看出,就前期產量而言,以駐茄9號的產量最高,比對照增產24.16%,差異極顯著,且該品種早熟性好,能帶來較好的經濟效益;其次是鄭茄2 號,比對照增產12.43%,差異顯著;豫茄Eg003號的產量最低,比對照減產25.00%;洛茄2 號的前期產量也不高,比對照減產3.63%。從總產量來看,也是駐茄9 號的最高,比對照增產23.88%,其次為鄭茄2號,比對照增產20.46%,這兩個品種與對照之間的差異均達顯著水平;洛茄2 號和豫茄Eg 003 號的總產量有所增加,分別比對照增產6.75%和2.18%,但差異不顯著。

表4 不同品種茄子的產量比較

2.5 綜合評價

從表5 中可以看出,6個品種中綜合評價最好的是駐茄9 號和鄭茄2 號,產品適應性、品種生態適應性和品種感官品質均達7 級,產量評價分別為7 級和5 級,利用價值較高,能夠帶來較好的經濟效益,值得推廣。

表5 不同品種茄子的綜合評價及排位

3 小結

經試驗,認定駐茄9 號和鄭茄2 號兩個品種的綜合評價好,較適宜推廣。其中,駐茄9 號的生長勢強,抗逆性中等,抗病性強,第一花序著生節位7.2 節,平均單果重0.75 kg,最大單果重1.65 kg,單株結果數7.2個,前期產量達1 976.54 kg/667m2,總產量達5 062.53 kg/667m2,均居第1 位;鄭茄2 號的生長勢強,抗逆性強,抗病性強,第一花序著生節位8.0 節,平均單果重0.83 kg,最大單果重1.60 kg,單株結果數7.0個,前期產量為1 1789.78 kg/667m2,總產量為4 922.46 kg/667m2,均居第2 位。

[1]張真和.我國發展現代蔬菜產業面臨的突出問題與對策[J].中國蔬菜,2014,(8):1-6.

[2]吳雪霞,査丁石.我國茄子遺傳育種研究進展[J].現代農業科技,2010,(3):143-145.

[3]彭建國,王建玲,包崇來,等.茄子設施栽培品種比較試驗[J].浙江農業科學,2012,(6):834-835.

[4]杜中平,聶書明,田曉麗.不同茄子品種在青海地區引種比較[J].北方園藝,2011,(7):8-10.

[5]王冠球,陳振勇,陳 丹,等.航天茄子品種比較試驗[J].浙江農業科學,2013,(11):1538-1539.