免少耕栽培對玉米產量和經濟效益的影響

張 毅,金月齡,楊世佳,鮑 菊,馮明友,陳 瑾

(安順市農業科學院,貴州 安順561000)

目前,農作物大面積種植仍以傳統機械翻耕方式為主,雖然傳統耕作方式能為農作物提供較適宜的生長環境,但其作業環節多、費時、成本高,而且過頻的翻耕易導致水肥土流失、土壤結構破壞、土壤肥力下降等不良影響,不利于農業生態的可持續發展。免少耕栽培是將免少耕栽培、保持水土、保護生態融于一體的綜合技術體系,通過減少土地翻耕次數或是直接免耕等輕型栽培方式,減輕農業勞動強度,促進糧食增產、農業增效、農民增收,體現了優質、高產、生態、安全農業的內涵[1-2]。實踐證明,良種良法配套栽培才能實現產業化持續快速發展。因此,在總結傳統耕作成功經驗的基礎上,以生態學、經濟學等理論為依據,運用現代科技手段,結合區域特點,開展玉米免少耕栽培試驗,以期形成經濟效益、社會效益和生態效益相統一的生產模式,促進傳統產業轉型升級,建立現代農業產業體系[3]。

1 材料與方法

1.1 試驗地點及材料

試驗在安順市農業科學院科研試驗基地進行,前茬作物為油菜,其秸稈覆蓋還田。供試品種為當地主栽玉米品種順單6 號。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設計 采用隨機區組試驗設計進行玉米直播試驗,設4個耕作處理。A1,免耕,用油菜秸桿覆蓋,秸稈用量為3 000 kg/hm2;A2,少耕窩播,人工挖長×寬×深=10 cm×10 cm×12 cm 的窩;A3,少耕溝播,在沒有翻耕的田塊人工開15 cm 深的溝;A4,常規翻耕種植(CK)。每個處理3 次重復,共12個小區,每小區種植5 行,行長4 m,小區面積20 m2,種植密度約47 505 株/hm2,小區四周設保護行。

1.2.2 田間管理 各處理統一于2013年5月21 播種,9月26日收獲。(1)中耕。6月10日對A4(常規翻耕)處理進行中耕、除草;7月24日對A4處理進中耕、培土。(2)施肥。5月20日施農家肥15 000 kg/hm2+復合肥600 kg/hm2,6月10日追施攻桿肥尿素150 kg/hm2,7月24 追施花粒肥尿素300 kg/hm2。(3)除草。5月22日用10%草甘磷除草劑藥液22.5 kg/hm2對水750 kg/hm2均勻噴霧,拔節期用10%草甘磷除草劑藥液22.5 kg/hm2對水1 050 kg/hm2采取滴灌低噴(離地3 cm 左右)方式在玉米行間均勻噴霧1 次,防除雜草。(4)病蟲防治。5月26日用4.5%高效氯氰菊脂乳油600 m L/hm2對水450 kg/hm2噴施防治地下害蟲;7月26日用4.5%高效氯氰菊脂乳油1 350 m L/hm2對水675 kg/hm2噴施防治玉米螟、鉆心中等。

2 結果與分析

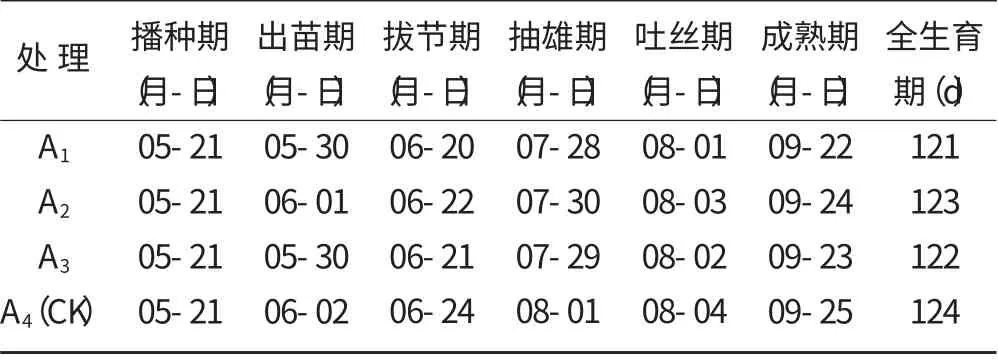

2.1 不同耕作方式對玉米生育期的影響

從表1 中可以看出,不同耕作方式對玉米生育時期有一定影響,以常規翻耕處理(CK)的全生育期最長。其中,以A1和A3處理出苗較早,比常規翻耕處理(CK)提前3 d,其他各時期也均以A1處理最早,其全生育期比對照處理縮短3 d,而A2和A3處理的全生育期分別比對照處理縮短1 和2 d。

表1 不同耕作方式下玉米生育期的比較

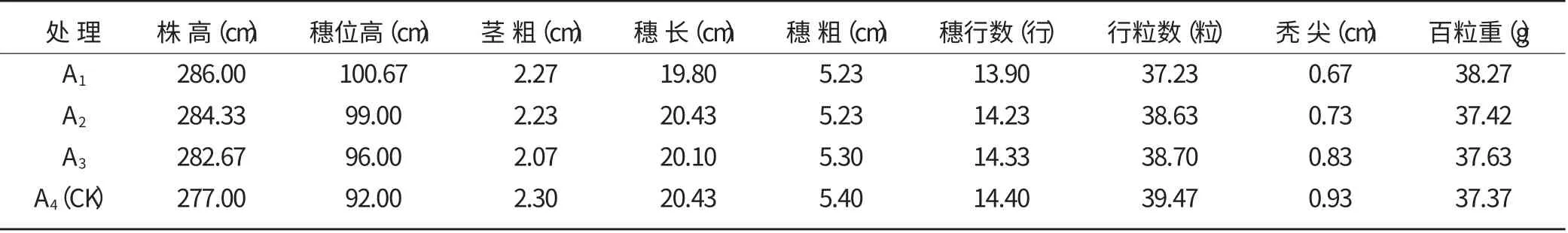

2.2 不同耕作方式對玉米農藝性狀的影響

由表2 可知,不同耕作方式對玉米的農藝性狀有一定影響,但各處理間的差異不顯著。其中,免耕或少耕處理(A1~A3)的玉米株高均在280 cm 以上,比常規翻耕處理(CK)高5.67~9.00 cm,穗位高比對照處理高4.00~8.67 cm,百粒重比對照處理重0.05~0.90 g;免耕或少耕處理的禿尖有所下降,比對照處理低0.10~0.26 cm;而穗長、穗行數等指標則比對照處理稍差。

2.3 不同耕作方式對玉米產量和經濟效益的影響

從表3 中可以看出,不同耕作方式下玉米的產量差異達顯著水平。其中,A1處理(免耕)的產量最低,較對照處理(常規翻耕)減產506.5 kg/hm2,減產率為4.69%,差異顯著;A2處理(少耕窩播)的產量較對照處理減產329.5 kg/hm2,減產率為3.05%,差異顯著;A3處理(少耕溝播)的產量較對照處理減產81.45 kg/hm2,減產率為0.75%,差異不顯著。

表2 不同栽培方式下玉米主要農藝性狀的比較

表3 不同耕作方式下玉米產量及經濟效益的比較

玉米價格以2.6 元/kg 計,A1處理的籽粒收入最低,為26 743.47 元/hm2,但純收入卻最高,達12 493.47元/hm2,較CK 增收24.18%;A2處理的純收入為12 203.67 元/hm2,較CK 增收21.3%;A3處理的純收入為12 098.73 元/hm2,較CK 增收20.25%。與常規種植相比,免少耕栽培省去了耕翻地和中耕培土等農藝工序,節約成本2 250 元/hm2以上。這說明免少耕栽培雖然籽粒收入略低,但扣除成本后的純收入卻較常規種植高,既減輕了農事操作的勞動強度,又增加農民收益。

3 小結

試驗結果表明,與常規翻耕種植相比,玉米免少耕栽培的生育期可縮短1~3 d,株高可增高5.67~9.00 cm,穗位高增高4.00~8.67 cm,百粒重增重0.05~0.90 g,禿尖下降0.10~0.26 cm,產量降低81.45~506.5 kg/hm2,減產0.75%~4.69%,但由于省去了耕翻地和中耕培土等農藝工序,節約成本2 250 元/hm2以上,所以經濟效益明顯高于常規種植。需注意的是,免少耕玉米種植應選擇適宜的玉米品種,才能取得較高的經濟效益。

免少耕技術種植玉米,省時、省工,雖然產出較傳統種植稍低,但產投比較高,經濟效益顯著,同時可有效緩解農村勞動力缺乏的矛盾,在勞動力缺乏的地區可廣泛推廣。

[1]杜永林,楊洪建.江蘇作物免少耕栽培技術發展探討[J].耕作與栽培,2008,(1):1-3.

[2]江新曉,江錦祥,楊翠紅,等.免少耕栽培對甜玉米產量和經濟效益的影響[J].耕作與栽培,2011,(1):13.

[3]羅道宏,張德海,黃 芳.廣德縣農作物免(少)耕栽培技術推廣機制研究[J].安徽農學通報,2011,17(8):32-33.