基于期權視角的業(yè)績補償款會計處理

□文/楊 森

(宿遷學院江蘇·宿遷)

基于期權視角的業(yè)績補償款會計處理

□文/楊森

(宿遷學院江蘇·宿遷)

[提要]根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》,重大資產(chǎn)重組交易的對方應當與上市公司就相關資產(chǎn)實際盈利數(shù)不足預測利潤數(shù)的可能簽訂明確可行的補償協(xié)議。而該業(yè)績補償款的會計和稅務處理并沒有明確的制度規(guī)定,實務中爭議較多,將業(yè)績補償協(xié)議視為一項嵌入式期權為我們進行賬務處理和稅務處理提供了一種全新的視角。

業(yè)績補償;期權;會計處理

收錄日期:2015年7月28日

一、問題的提出

創(chuàng)元科技于2010年完成定向增發(fā)4,600萬股,募資3.46億元,用于收購撫順高科電瓷電氣制造有限公司43%的股權并對其增資。創(chuàng)元科技公司收購自然人司貴成持有高科電瓷43%的股權并對高科電瓷單方面增資,獲得高科電瓷51%的控股股權,完成對高科電瓷的收購。協(xié)議約定:“高科電瓷原控股股東司貴成針對該次股權交易向本公司承諾,2010年至2012年司貴成主持高科電瓷經(jīng)營期間,高科電瓷2010年、2011年和2012年的凈利潤分別不低于5,000萬元、5,750萬元和6,612.5萬元。承諾凈利潤數(shù)額與實際實現(xiàn)的凈利潤的差額部分由司貴成先生以自有現(xiàn)金方式補足。”司貴成在2010年對本次股權轉讓所得依法繳納了個人所得稅。

2010年5月9日創(chuàng)元科技發(fā)布公告,說明按照司貴成承諾的口徑計算的高科電瓷2010年度凈利潤實際完成額為4,326.43萬元,較司貴成承諾利潤數(shù)額5,000萬元少673.57萬元,上述業(yè)績補償款已由司貴成于2011年5月9日以現(xiàn)金劃付給高科電瓷,司貴成對高科電瓷2010年承諾業(yè)績的補償履行完畢(高科電瓷收到后又轉給創(chuàng)元科技,本文為假設業(yè)績補償款直接由司貴成支付給創(chuàng)元科技且司貴成亦是企業(yè)法人而非自然人)。那么,問題隨之而出:創(chuàng)元科技最終收到該業(yè)績補償款時應當如何進行會計和稅務處理呢?

二、業(yè)績補償款的性質

對于司貴成支付給高科電瓷的673.57萬元的業(yè)績補償款的會計和稅務處理取決于業(yè)績補償協(xié)議性質,理論界對此眾說紛紜,目前主要有:捐贈說,違約金說,保證合同說,績效考核說,價格調整說等看法。

1、捐贈說。該觀點認為業(yè)績補償款的性質為捐贈,接受方應將該款項作為接受捐贈收入,當期繳納企業(yè)所得稅;支付方如為企業(yè),作為非公益性捐贈,不得所得稅前扣除;支付方如為個人,亦不存在退稅問題。按照該種觀點,業(yè)績補償款的會計和稅務處理都很簡單。但是,筆者認為這種觀點是沒有法律依據(jù)的,《合同法》中的贈與合同明確規(guī)定:贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同,屬于無償合同、單務合同、諾成合同。而業(yè)績補償條款顯然不具有該法律特質,因為它根本不是無償和單務的,沒有創(chuàng)元科技的股權收購行為,就沒有業(yè)績補償?shù)陌l(fā)生,取得補償方只有購買了資產(chǎn),才能有資格取得補償。因此,捐贈說在法律上是站不住腳的。

2、違約說。該觀點認為業(yè)績補償款的性質為違約金。支付方可以作為費用在當期扣除,接受方作為當期營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅。筆者亦不認同該觀點,《合同法》第107條規(guī)定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”由此可見,違約責任的存在是有前提的,即不履行合同或履行合同義務不符合約定,而在創(chuàng)元科技定向增發(fā)收購高科電瓷股權過程中,合同各方均未出現(xiàn)不履行合同或履行合同義務不符合約定的情形。而且相反,業(yè)績補償?shù)膬冬F(xiàn)恰恰使合同條款得到了良好履行。

3、擔保說。該種觀點認為,業(yè)績補償實為原股東對投資人提供的一種盈利保證,法律上應視為擔保條款。業(yè)績不達標時的補償款應作為履行保證賠償責任。該業(yè)績補償款,支付方應根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務總局公告2011年第25號)第四十四條判斷是否能夠稅前扣除。筆者認為這種看法也是沒有法律依據(jù)的。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定,保證是指保證人和債權人約定,當債務人不履行債務時,保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。保證人和債權人應當以書面形式訂立保證合同,在高科電瓷業(yè)績不達標觸發(fā)補償協(xié)議的過程中,只存在兩方,即收購方和被收購方,并不存在第三方,而且業(yè)績補償條款也并非書面的保證合同。

4、合同價格調整說。該種觀點認為,業(yè)績補償本質為原合同價款的調整。接受方應沖減長期股權投資成本;支付方?jīng)_減以前年度投資收益,涉及退稅,稅務機關應予辦理。由于履行業(yè)績補償協(xié)議時,收購方的股權還沒有處置,對股權投資成本進行調整是可行的。當投資者處置投資時,確認為投資收益納稅,并沒有減少國家的納稅收入,只是延緩了納稅時間。因此,筆者認為,該觀點有一定的合理性,但根據(jù)合同的確定性原則,創(chuàng)元科技收購高科電瓷的合同,價款已經(jīng)支付,且資產(chǎn)已經(jīng)轉移,也就是說股權收購合同早已履行完畢。若將業(yè)績不達標的補償支付看成是對股權轉讓合同價格的調整,則會導致該實際已經(jīng)履行完畢的股權轉讓合同由于3年的業(yè)績承諾協(xié)議而處于未履行完畢的狀態(tài)。這種認識在會計和稅務處理之外會引起諸多非常棘手的法律問題,如業(yè)績補償協(xié)議約定期限內(nèi),創(chuàng)元科技能否對外轉讓所收購的高科電瓷股權?基于此,筆者認為該種觀點仍然值得進一步商榷。

上述幾種觀點各有瑕疵,原因在于對創(chuàng)元科技和高科電瓷(司貴成)簽訂的股權轉讓合同本質認識不夠。筆者認為,該股權轉讓協(xié)議的本質就是一項嵌入式期權業(yè)務,由于簽訂股權收購協(xié)議時合同雙方當事人信息不對稱及未來收益的不確定性,收購方創(chuàng)元科技在購買高科電瓷股權的同時購買了一份看跌期權用于對沖高估股權價值的風險,即創(chuàng)元科技支付的3.46億元對價實際上購買了兩樣資產(chǎn),一個是高科電瓷的股權,一個是一份買入看跌期權(這里屬于場外看跌期權,outofcounter putoptions),司貴成在賣出股權的同時,也向該創(chuàng)元科技賣出了一份看跌期權。根據(jù)協(xié)議,補償?shù)男袨橹挥性诟髂陜衾麧檾?shù)字公布后才能確定,因此后續(xù)的利潤補償?shù)谋举|是期權行權的所得,而且該看跌期權只有在到期后才能行權,因此這些期權屬于歐式看跌期權。

三、看跌期權的定價

根據(jù)上述分析,創(chuàng)元科技實際支付的3.26億元對價購買了兩份資產(chǎn):股權和三份看跌期權(業(yè)績補償協(xié)議共3年),對業(yè)績補償款進行會計處理必然要求首先確定看跌期權的價值。

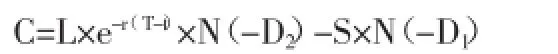

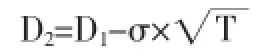

上述歐式看跌期權定價可由布萊克-斯科爾斯模型測算:

式中,C為期權初始合理價格,L為期權交割價格,這里指的是股權收購協(xié)議約定的2010年凈利潤5,000萬元,S為所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價,這里指的是簽訂協(xié)議時的高科電瓷的凈利潤4,639.8萬元,T為期權有效期,這里是1年,r為連續(xù)復利計無風險利率,這里使用一年期國債收益率代替,為3.85%,σ為年度化標準差,這里為高科電瓷凈利潤的波動水平,由于無法獲知詳細資料,根據(jù)公開資料暫且估定為30%,N(D)為正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)。

將數(shù)據(jù)代入布萊克-斯科爾斯公式可得:

C=5000×e-3.85%×0.488-4639.8×0.3936=522.1萬元

假定其他數(shù)據(jù)不變,分別將L替換成協(xié)議中所約定的2011年的5,750萬元和2012年的6,612.5萬元,同樣的方法可以測算出另外兩份歐式期權的價值分別為:551.09萬元、613.74萬元。

實際上,根據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者的調查及創(chuàng)元科技披露的信息,高科電瓷2008年實現(xiàn)凈利潤8,019.41萬元、2009年1~9月實現(xiàn)2,635.42萬元(國際金融危機等影響)、2010年實現(xiàn)4,487.67萬元,2011年實現(xiàn)935.02萬元,估計利潤波動水平明顯高于30%,則按照布萊克-斯科爾斯公式計算的期權價值將會顯著提升,即支付對價中實際包含的期權價值應該大于本文所測算的數(shù)值。

四、業(yè)績補償款的會計和稅務處理

在會計處理上,由于該衍生工具不符合套期會計的處理原則,雙方應按《企業(yè)會計準則第22號——金融工具的確認和計量》進行會計處理。其中,創(chuàng)元科技應將支付的全部對價3.26億中的522.1萬元借記一項衍生工具——看跌期權。同樣,高科電瓷(司貴成)應將收到的全部對價中的522.1萬元貸記一項衍生工具——看跌期權。最終2010年凈利潤為4,326.43萬元,高科電瓷(司貴成)應向創(chuàng)元科技支付673.57萬元。

假設2011年和2012年看跌期權的價值如上文測算分別為:551.09萬元和613.74萬元,則創(chuàng)元科技應當按如下方式進行會計處理:

按協(xié)議支付股權收購款項時:

借:衍生工具——看跌期權1686.93萬元

長期股權投資30913.07萬元

貸:銀行存款32600萬元

2010年收到業(yè)績補償款時:

借:銀行存款673.57萬元

貸:衍生工具——看跌期權522.1萬元

投資收益151.47萬元

假設司貴成亦是企業(yè)法人,且持有的高科電瓷股權成本為20,000萬,則其會計處理如下:

按協(xié)議收到股權收購款項時:

借:銀行存款32600萬元

貸:衍生工具——看跌期權1686.93萬元

長期股權投資20000萬元

投資收益10913.07萬元

2010年支付業(yè)績補償款時:

借:衍生工具——看跌期權522.1萬元

投資收益151.47萬元

貸:銀行存款673.57萬元

在稅務處理上,對于衍生工具相應的稅務處理問題,稅法上尚未有明確的規(guī)定。一種稅務處理方法是按照企業(yè)的會計處理方法,創(chuàng)元科技在購買資產(chǎn)支付對價時,分別確認資產(chǎn)和衍生工具的價值。在實際行權時按會計確認投資收益或投資損失計算企業(yè)所得稅(如果利潤達標不支付補償,衍生工具到期價值為0,此時創(chuàng)元科技需確認投資損失)。而高科電瓷(司貴成)在轉讓資產(chǎn)取得對價時,分別確認資產(chǎn)轉讓的投資收益和衍生工具——看跌期權。在實際行權時按會計確認的損失或投資收益計算企業(yè)所得稅。考慮到分離處理會增加稅務處理的難度,且對于一些復雜的衍生工具的定價比較困難,在稅務處理上我們也可以采用一些簡化的辦法,即創(chuàng)元科技在購買資產(chǎn)時,按支付的全部對價作為取得資產(chǎn)的計稅基礎(不再分離衍生工具),實際行權時取得的補償款直接確認為投資收益,在當期繳納企業(yè)所得稅。而高科電瓷轉讓資產(chǎn)時直接按收到的全部對價確認資產(chǎn)轉讓收益(不再分別確認轉讓收益和衍生工具),繳納企業(yè)所得稅。實際行權支付補償時直接確認投資損失,在企業(yè)所得稅前申報扣除。這種稅務處理方式可能在實踐中更容易被接受。

主要參考文獻:

[1]鞠銘.股票期權會計與稅務處理差異解讀[J].財會月刊,2011.11.

[2]趙國慶.資產(chǎn)注入業(yè)績不達標觸發(fā)補償?shù)臅嬇c稅務處理探討[J].財務與會計,2012.1.

F23

A