開窗建筑周圍汽車尾氣細微顆粒傳播規律研究

張閃閃 李娜

摘 要:為研究不同因素下污染物在開窗建筑周圍擴散傳播規律,基于汽車尾氣釋放細微顆粒及開窗建筑開啟度,運用數值模擬分析室內濃度的分布規律。仿真結果表明:自然通風能夠促進建筑街區內部顆粒擴散,窗口開啟度越大,稀釋效果越好。建筑街區中部氣流穩定性高,不利于顆粒污染物擴散,且細微顆粒直徑對停留時間影響甚微。

關鍵詞:開窗建筑;數值模擬;開啟度;顆粒濃度

1 引言

工業和經濟快速發展的當代社會,環境污染問題成為了世界性的研究課題之一。考慮到居民70%~90%的時間是在室內度過的,室內環境空氣品質對于人員健康起到至關重要作用。顆粒污染物為主要污染源之一,可通過圍護結構滲透、無組織自然通風及有序機械通風等方式進入室內空間。

為響應國家節能減排的政策,建筑設計也會更多考慮自然通風以降低建筑能耗.貫流式通風俗稱穿堂風,既建筑物迎風側和背風側均采用開口式設計,且開口之間有順暢的空氣通路,自然風會直接貫穿整個房間。此時,若室外有污染物,則會跟隨氣流進入室內空間造成污染。

受季節影響,居民窗戶開啟度也有所不同。據東華大學實地調研數據,普通住宅小區住戶春秋兩季開窗通風頻率高,平均窗口開啟度為9.78%。夏冬季節由于溫度原因則開窗頻率低,平均窗口開啟度僅為4.44%。不同窗戶開啟度對自然通風影響不同[1-2]。因此研究穿堂風下室外顆粒污染物傳播規律及分布情況,對改善室內空氣品質具有重要意義。

綜上,本文運用數值模擬分析方法,在自然通風條件下研究污染物在不同窗戶開啟度及顆粒物直徑下,建筑顆粒污染物濃度場的分布情況及規律。

2 建筑模型數值分析描述

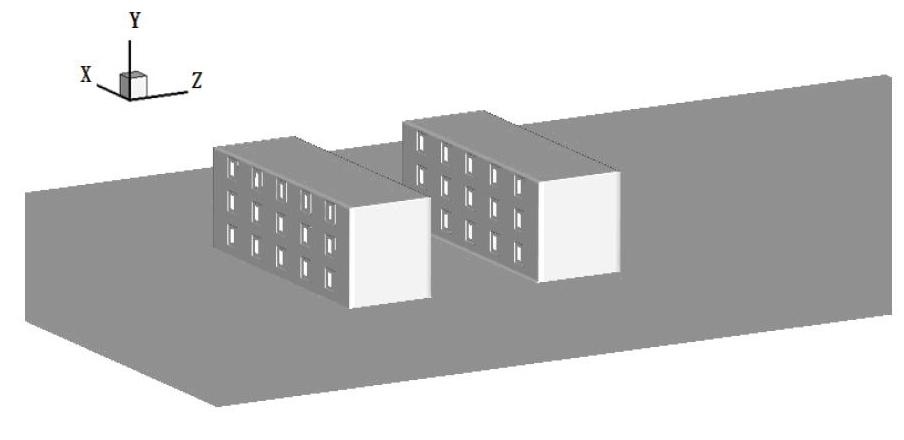

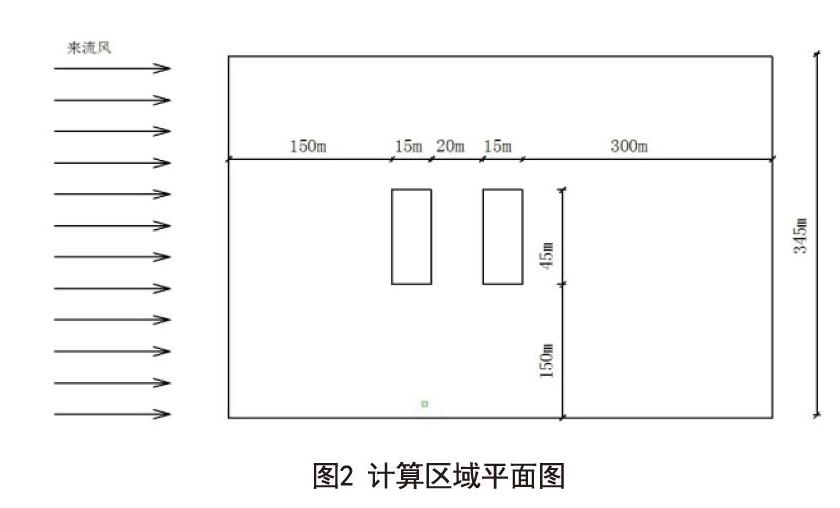

選取對稱式分布住宅小區作為本文模型背景的研究對象。由于建筑呈對稱分布,為降低計算機內存容量及數據處理量,建立如圖2所示簡化模型:

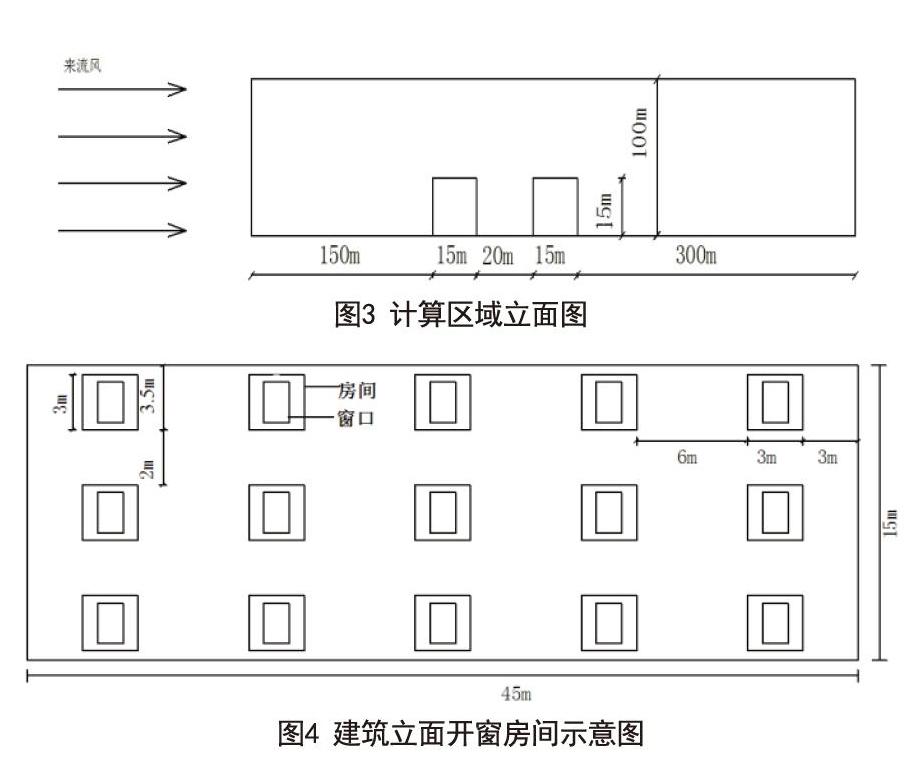

圖2、圖3、圖4所示為建筑物尺寸、建筑間街谷距離及開窗房間布局。建筑物45m×15m×15m,建筑間街谷距離20m,每棟建筑開窗房間15個,房間尺寸15m×3m×3m(1m×2m時表示中等窗口開啟度;2m×2.2m時表示高等窗口開啟度):

基于FLUENT進行數值模擬分析,對需計算區域進行精密網格劃分。非結構化網格區域內點不具有相同的毗鄰單元,對于外形復雜的結構,具有更好的靈活性和適用性。

基于非結構化六面體網格,對建筑物、窗口以及污染面源等處網格進行加密處理,遠離建筑物區域網格劃分稀疏。既可滿足后期模擬分析精度要求,又能減少網格節點數目,總計網格數177萬。

3 數值模擬邊界設定

本文以歐拉—拉格朗日方法為基礎建立DPM模型。將氣體相視為三維連續不可壓縮流體,在歐拉坐標系下滿足N-S方程;將顆粒相視為離散體系,通過積分拉氏坐標系下的顆粒作用力微分方程來求解離散相顆粒的軌道[3]。

具體參數設定:顆粒源為1m寬面源,位于街谷中央,其質量流量為3g/s。顆粒污染物重點研究室外PM2.5,粒徑選取2.5 、1.0 以及0.1 三種,密度取1550kg/m3模擬計算。

連續相邊界條件設定:連續相數學模型采用標準 模型(雙方程模型)。整體模擬分析區域,入口采用UDF根據風速隨高度變化曲線,編寫的速度廓線。所有建筑壁面以及地面采用無滑移邊界條件。求解器選擇定常壓力求解器[4-5]。

邊界條件設定:壁面(wall)、對稱面(symmetry)均為反射(reflect)邊界條件,并且恢復系數均為1.0,速度入口(velocity inlet)、壓力出口(pressure outlet)均采用逃逸(escape)邊界條件。粒子追蹤選擇非定常追蹤。

4 模擬仿真分析

4.1 不同開啟度下顆粒濃度模擬分布

建筑立面的窗口開啟度對室內空間的流場及壓力場產生影響,而流場、壓力場共同作用,進而對街谷中的顆粒物濃度場產生影響。

由圖可知,當來流風沿街谷垂直方向時,建筑物具有一定遮擋作用。中心面處渦流主要聚居在背風建筑迎風側,接近屋頂高度。隨剖面向建筑邊緣移動,渦流位置逐漸向下移動,且略向迎風建筑背風側靠近。由于建筑立面存在通風口,顆粒會向室內擴散,對空氣品質造成影響。觀察可得,通風口加強了建筑流場運動,顆粒物分布呈現分散趨勢,靠近建筑中心的顆粒分散明顯,反而建筑邊緣處顆粒濃度相對集中,并且漩渦中心濃度達到最大。

同時,背風建筑每一層開窗室內均有顆粒擴散進去,越低層住戶室內顆粒濃度越高。受流場分布影響,顆粒隨流場在建筑中心面區域向室內擴散,越靠近建筑邊緣,受污染程度越小。顆粒污染物受來流風場影響,基本不對迎風室內造成污染。背風建筑靠中心位置開窗房間受污染嚴重。

由圖可知,顆粒在建筑小區內的覆蓋濃度較小,且呈現分散分布,邊緣區域有較漩渦趨勢。中心面處的背風側建筑通風房間顆粒濃度低,反而從屋頂繞流到背風側的顆粒濃度較高。相比圖5,建筑立面開窗會加速顆粒污染物向街區擴散,且會對靠近建筑中部通風房間造成較明顯的污染。高等窗口開啟度下,X=16m剖面處的背風建筑底層通風房間有顆粒擴散進去,說明此處氣流不穩定,增強自然通風同時容易受到外界污染物的侵襲。

4.2 不同粒徑顆粒在建筑周圍的停留時間

基于不同粒徑顆粒所受到重力、布朗力、薩夫曼力等均不相同。而其受力情況會影響到顆粒在建筑周圍的停留、擴散。顆粒源選取的PM2.5,粒徑取0.1 、2.5 三種,分析高等窗口開啟度情況下不同粒徑的顆粒在建筑周圍的停留時間,以探究粒徑大小對建筑小區的污染程度。

觀察粒徑0.1仿真結果圖可知,建筑寬度方向邊緣區域的顆粒停留時間均在190s以內,部分區域顆粒的停留時間僅有9s。這是由于氣流受建筑物遮擋,從建筑兩側繞流,而顆粒隨氣流運動實現較快傳播。反之越靠近建筑街區內部,顆粒的停留時間越長,有些停留長達1510s。此區域內部產生的渦流,顆粒隨順時針渦流在街區內部盤旋,難以向外部傳播,污染程度較大。在背風建筑的背風區域,同樣受流場漩渦的影響,顆粒普遍停留時間較長,不易向建筑更遠處傳播。

比較不同粒徑下三種顆粒仿真分析圖,可知不同粒徑的顆粒在建筑周圍的停留時間分布差別不大,具有相同的規律。其主要原因為本文所選顆粒源為細微顆粒,顆粒的粒徑都很小,受力的量綱級別低,差別不大。基于上述分析可得,細微顆粒在建筑小區中及建筑周圍傳播過程中,受到粒徑的影響很小,基本可以忽略。

5 結束語

(1)建筑兩側通風口形成 “穿堂風”能促進街區兩側顆粒污染物的稀釋,窗口開啟度越大,稀釋作用越好,但中部流場由于其氣流穩定性高,不利于顆粒污染物向街區外側的傳播。沿建筑高度方向,位于建筑底層的通風住戶比高層更容易受到室外顆粒的污染,傳播進入室內的顆粒濃度相對較大。建筑設計之初應考慮此因素,降低對應區域污染。

(2)細微顆粒PM2.5在建筑橫向邊緣區域的停留時間較短,此處污染物較易向遠處傳播,而在街區內部其停留時間較長,不易向遠處傳播。由于細微顆粒整體粒徑都比較小,其顆粒大小對顆粒停留時間的影響甚微,可以忽略。

參考文獻

[1]王遠成,吳文權.不同形狀建筑物周圍風環境的研究[J].上海理工大學學報,2004.26(1):19-23.

[2]亢燕銘,張寧波.地面熱力條件對庭院式建筑內部空氣環境的影響[J].東華大學學報(自然科學版),2011,37(6):767-773

[3]羅昔聯,顧兆林.基于DPM模型的街谷內顆粒物擴散特性研究[J].中國科學院研究生院學報,2007,24(5):578-583.

[4]Jonsson L,Karlsson E,Jonsson P.Aspects of particu- late dry deposition in the urban environment[J]. Journal of Hazardous Materials, 2008,153(1-2): 229-243.

[5]王文龍,大氣風場模型研究及應用[J]:[碩士學位論文].國防科學技術大學,2009.11.16.

[6]付志民,孫在.街道峽谷內細微顆粒物擴散特性的DPM數值模擬[J].中國計量學院學報,2011,22(4):322-326.