教學設計的系統性和靈活性

——以《傳統文化與文化傳統》為例

☉江蘇省漣水中學薛和平

教學設計的系統性和靈活性

——以《傳統文化與文化傳統》為例

☉江蘇省漣水中學薛和平

教學設計既要體現系統意識,即在教學設計的過程中要考慮該文本在教材體系和課程體系中的地位、作用及其前后關聯,要跳出教材看教材,還要具有靈活的意識,即能根據單篇文本和具體學情靈活設計問題、情境和活動,走進教材,走近學生,多方聯動,促進理解。

下面以蘇教版高中語文必修三第三專題“文明的對話”中的《傳統文化與文化傳統》為例,就教學設計過程中如何深文淺教、化難為易,既體現系統性又體現靈活性作一簡要說明。

一、文本在教材和課程中的地位及教學目標

《傳統文化與文化傳統》是蘇教版高中語文必修三第三專題“文明的對話”中的第一篇課文,從以往教學的實踐來看,學生學習本文確實有較大的難度。蘇教版必修教材從“人與自然”“人與社會”“人與自我”三個向度設計了二十個專題。必修一著重從青春、教養、故鄉等角度,引導學生思考人與自然、人與社會的關系。必修二著重從生命、戰爭、歷史等角度,引導學生思考人與社會、人與自我的關系。必修三則是從更高的層面予以抽象概括,引導學生進一步思考人與自我、人與社會的關系。必修四和必修五著重人與自我,側重人的內部世界,引導學生思考理性與科學。對于剛進入高中,并對高中生活逐漸適應的學生來說,“文明的對話”專題具有承前啟后的重要價值,所以這一專題一般安排在高一年級第二學期教學,教學用時一課時。

本專題共三個板塊,“審視傳統”“認識與溝通”“拿來與接納”。第一板塊關注傳統文化傳承,后兩個板塊關注傳統文化與外來文化的交融。從文明的傳承與對話這一高度來看,傳統是基礎,外來文化的融入必須在這一基礎上進行。因此設計并引導好本文的學習,不僅有助于學生后面兩個板塊的學習,而且有助于學生對傳統作更高層面的審視。

“文明的對話”專題本身就暗合“表達與交流”,后面兩個板塊側重于對文化交融的探討,因而更能突出第一個版塊“審視傳統”的審視意圖。

因此,本文的教學目標可作如下定位:一是厘清傳統文化與文化傳統的概念;二是通過研讀文本,使學生能形成科學的傳承觀,理解傳統文化與文化傳統既是財富又是包袱。而對傳統文化與文化傳統的概念的理解屬于教學難點,對傳統文化和文化傳統進行繼承和創新屬于教學重點。

二、教學流程及教法、學法

基于以上分析,本設計安排如下:學時為一課時,前二十分鐘處理教學難點,后二十五分鐘處理教學重點。教學方法以文本研習為基礎,以活動探討為核心,二者結合進行。

第一步,以蘇北淮劇導入、激趣。

欣賞淮劇表演大師梁偉平的《西楚霸王》片段,并投影思考題:流行于蘇北淮安地區的淮劇和老年淮安人逢年過節、婚慶壽宴看淮劇的習俗,哪一個是傳統文化,哪一個是文化傳統?根據是什么?學生自由交流,不急于明確答案。大約兩分鐘。

第二步,理解傳統文化與文化傳統的概念。

投影要求,快速略讀引子和一、二兩部分內容,并思考下列問題:

①什么是傳統?②傳統文化與文化傳統的本質(落腳點)各是什么?③傳統文化與文化傳統的內涵和特征各是什么?五分鐘后討論。

通過了解,得知學生對抽象概念“傳統文化”與“文化傳統”基本上是分不清的,在認知上確實存在一定的障礙,理解起來難免有些困難和吃力。作為學習活動的組織者、引導者、合作者的老師應適時靈活地采用“架橋鋪路法”予以引導。

第一部分“傳統文化”,作者在分析其內涵時涉及兩個抽象概念“文化實體”和“文化意識”,這些概念的內涵并不需要學生深入理解,此時就需要老師架橋鋪路。

借助多媒體展示一些圖片:唐三彩、漆器、剪紙、中國結等,讓學生理解這些叫傳統文化,屬于文化實體。還可以直接用文字來展示,比如對歷代文人影響很深的“唐詩、宋詞、元曲”等等,讓學生理解這些也屬于傳統文化。

第二部分“文化傳統”,作者在分析其內涵時涉及兩個抽象概念“集體意識”和“集體無意識”,老師也可以直接用文字來展示:春節回家團聚,一起吃團圓飯,這叫文化傳統,叫集體意識;路邊有人圍聚,路人會圍觀,這也叫文化傳統,屬于集體無意識。這樣處理既能有效降低理解的難度,又能調動學生主動學習的積極性。

我們不在抽象的概念上糾纏,因為文本開篇就批評了對待傳統的非科學、非理性的態度,可謂開宗明義,作者的寫作意圖明確。文本雖用三分之二的筆墨講述傳統文化與文化傳統,但細細讀來發現,對概念的定性并非目的,更主要的是談對文化與傳統的傳承。我們這樣處理還可以騰出更多的時間來重點探究“文化與傳統的繼承與發展”,而且符合語文課應當注重語文性的要求,減少枯燥性,使學生更有興趣學習、吸納知識;符合語文課注重應用、審美與探究能力培養的理念,能促進學生均衡而有個性地發展。另外,這樣的處理也從江蘇高考語文試題的選材上得到了印證。比如《一幅煙雨牛鷺圖》《上善若水》《侯銀匠》等文學類文本雖然選材是關于傳統文化的審視與反思,而試題的設置卻沒有涉及有關傳統文化概念的抽象理解。

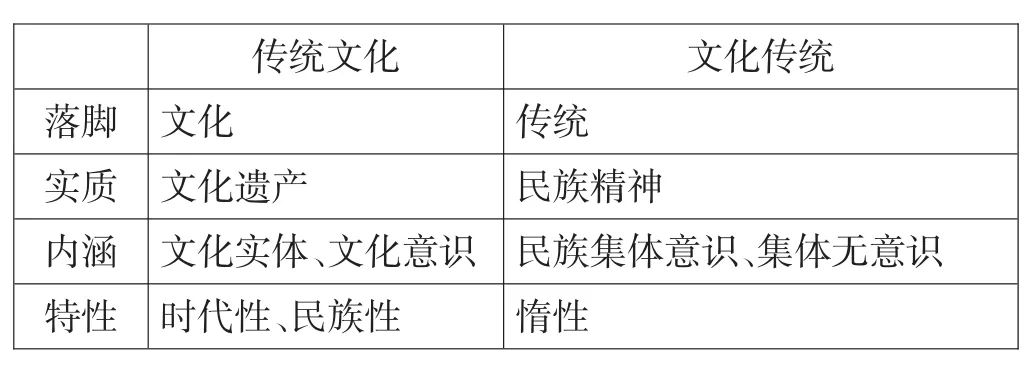

在學習方法的選擇上,“傳統文化”與“文化傳統”雖然篇幅較長,但細讀文本不難發現,二者在內容上有許多相似之處,故可以采用對比式學習法,省時而高效。在詮釋概念時,老師可以輔以表格,以加強學生的感知。

傳統文化文化傳統落腳文化傳統實質文化遺產民族精神內涵文化實體、文化意識民族集體意識、集體無意識特性時代性、民族性惰性

這種對比式學習法有助于學生避開閱讀干擾,養成去粗取精、直逼問題本質和內核的閱讀習慣,有助于達成閱讀的實效和高效。這樣學生就會明白傳統文化是文化,含一切文化實體與文化意識;文化傳統是傳統,含民族的集體意識與集體無意識。這樣安排既促進了具體思維和抽象思維的共同運用,又符合閱讀教學第一層面的要求“從整體上把握文本內容,理清文本內容,理清思路,概括要領”。

第三步,理解傳統與文化的傳承與發展。

第三部分“財富和包袱”篇幅較長,內容抽象,學習目標要求高,且又是作者觀點集中顯示的部分,再考慮到高一學生學習能力等因素,在教學方法的選擇上,采用架橋鋪路法和階梯反饋法。

本部分的小標題與一、二兩個部分的小標題命題方法不同,用了比喻的修辭手法。雖然標題“財富和包袱”是并列結構,但從內容看,這兩個方面側重于對待文化傳統兩重屬性的態度。因此在教法上側重階梯反饋法,由淺入深,逐步分解。

第一個思考題:第三部分的標題用平實的語言應該如何表達?然后引導學生快速瀏覽第三部分的內容,并作出回答。這個問題理解起來不難,難在運用,因為這是文本作者要傳達的觀點:傳統文化與文化傳統既是財富也是包袱。要引導學生思考這一部分與前兩部分的關系。

第二個思考題:先多媒體展示瀕于失傳的江永女書、東北二人轉、京劇等三個輔例,然后激發學生思考:對女書、二人轉、京劇,我們應持什么態度?老師架橋鋪路,引導學生瀏覽第三部分內容,并回看第一部分的末節。學生不難發現三個關鍵詞——發掘搶救、批判繼承、古為今用。這樣做,能夠訓練學生提取關鍵詞的能力,目的是培養學生的表達與交流能力,讓學生自主合作探究。

第三個思考題:傳統的惰性具有兩重性,我們如何對待傳統?引導學生關注作者的態度與策略,精讀前兩部分的末節和最后一部分課文,找出表明態度與策略的關鍵詞。讓學生分組討論、合作探究,不同的小組在學習的過程中不斷地取得階段性成果,自然能夠水到渠成地得出“接觸、交流、變化”這個結論。

第四個思考題:拓展延伸,以獨具地方特色的撲克牌游戲——淮安摜蛋來啟發學生關注現實,深度理解“接觸、交流、變化”這個結論。智慧的淮安人在學習、借鑒“斗地主”和“跑得快”游戲的繼承上,創造性地發明了摜蛋這一新游戲,并形成了新的傳統:三五親朋好友相聚,餐前必會產生集體意識——我要摜蛋,有俗語為證:“飯前不摜蛋,等于沒吃飯。”這樣可以快速、高效地激發學生的聯想和想象,實現對文本的深度理解,以達到舉一反三之效果。

理解和認識是螺旋式上升的過程。理解的過程必然有偏差,這種情況,教師要及時依據文本,引導學生調整思維,改變思考方法,這就是階梯反饋法。也就是通過學生學習成果的階段反饋,隨時糾偏、隨時驗證,達成預期目標。以上四個思考題的設置就體現了這一意圖。

在學法的選擇上,應立足文本,采用遷移式學習法。理解是為了運用,審視傳統,就是要求通過文本學習,提高科學審視傳統的能力。由文本的概念內涵的理解到女書、二人轉、京劇三個輔例,再到我們身邊的事例淮安摜蛋游戲,就形成了理解和運用的鏈接。要注意兩點:一是對話一定要立足文本,不能徘徊在文本語言之外;二是交流是為了進入閱讀的更高境界,實現探究性閱讀、創造性閱讀。

第四步,總結課文,學以致用。

最后回答:淮劇與聽淮劇,何為傳統文化?何為文化傳統?

以上課堂教學的實施是依據高中必修課的兩大目標“閱讀與鑒賞”“表達與交流”,對學生的閱讀、思考和表達進行訓練。這樣從教材出發,以生為本,以本為本,因地制宜,因材施教,可達事半功倍之效果。

總之,在語文教學設計中,唯有確立了系統意識,我們才能將語文教學原理高屋建瓴地轉化為教學材料和教學活動的計劃,體現語文教學的基本規律,解決教什么的問題;唯有擁有靈活意識,我們才能對教學目標實施創造性的決策,解決怎樣教的問題;唯有兼備了系統意識和靈活意識,我們才能幫助學生提高獲得語文知識、語文技能的效率,最終達成教學的整體優化。