SCT和高分辨率CT在塵肺征象上的表現

張 帆,達 瑛

(甘肅省第三人民醫院,甘肅 蘭州 730000)

SCT和高分辨率CT在塵肺征象上的表現

張 帆,達 瑛

(甘肅省第三人民醫院,甘肅 蘭州 730000)

塵肺;SCT;高分辨率CT;陰影征象

目前,塵肺的診斷主要依據粉塵接觸史及后前位高千伏胸片。近年來,SCT及HRCT(高分辨率CT)用于塵肺的診斷得到越來越多人的關注。本文收集了某金礦企業2011年3月至2014年10月80例就診對象作為研究對象,探討SCT及HRCT兩者結合應用對提高塵肺診斷水平的價值,現介紹如下。

1 材料與方法

1.1 一般資料

以2011年3月至2014年10月來我院就診的某金礦企業的80人為研究對象,均為男性,年齡25~65歲,平均45歲;接塵工齡5~30年,平均29年。以高千伏后前位X線胸片作為檢查方法,按照國家塵肺病診斷標準(GBZ70-2009)診斷,其中觀察對象5例,塵肺一期35例,塵肺二期28例,塵肺三期12例。

1.2 檢查方法

所有就診對象均采用Prospeed AI SCT從肺尖至肺底連續螺旋掃描,120 kV,200 mA,層厚8 mm,所有就診對象均在氣管隆突下3 cm、右膈上2 cm進行HRCT檢查。另外,再進行大陰影或在疑合并其他病變等區域行HRCT檢查,觀察并分析各期塵肺小陰影在SCT和HRCT下的形態、分布特點以及肺內相應的改變。進行HRCT掃描的層厚2 mm,螺距1.25,120 kV,200 mA。掃描中受檢人員屏氣良好,減少了呼吸運動偽影干擾。肺窗:窗位-700 Hu,窗寬:1 000 Hu;縱隔窗:窗位80 Hu,窗寬:400 Hu。

2 結果

2.1 圓形小陰影的SCT/HRCT表現

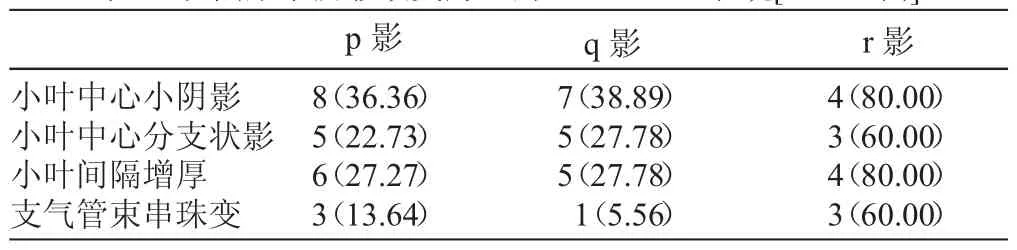

圓形小陰影在胸片上多為圓形、橢圓形的致密影,按其直徑分為p、q、r 3類小陰影。p影最大直徑不超過1.5 mm;q影直徑大于1.5 mm,但不超過3.0 mm;r影直徑大于3.0 mm,但不超過10.0 mm。本次所選病例中,有圓形小陰影者45例,其中p影為主者22例,q影為主者18例,r影為主者5例,具體SCT/HRCT表現見表1。

表1 以圓形小陰影改變為主的SCT/HRCT表現[n(%),例]

主要表現為小葉中心小陰影,一部分表現為小葉中心分支狀影呈串珠樣變,還有明顯的小葉間隔增厚。以p影為主的小陰影表現為兩種,一種為圓形小陰影(與胸片類似),另一種為小葉中心分支狀影。HRCT顯示其主要位于小葉中心、胸膜下和小葉間隔內以及在小葉核附近或包繞小葉核。q影和r影表現更為確切,以隨機分布為主。

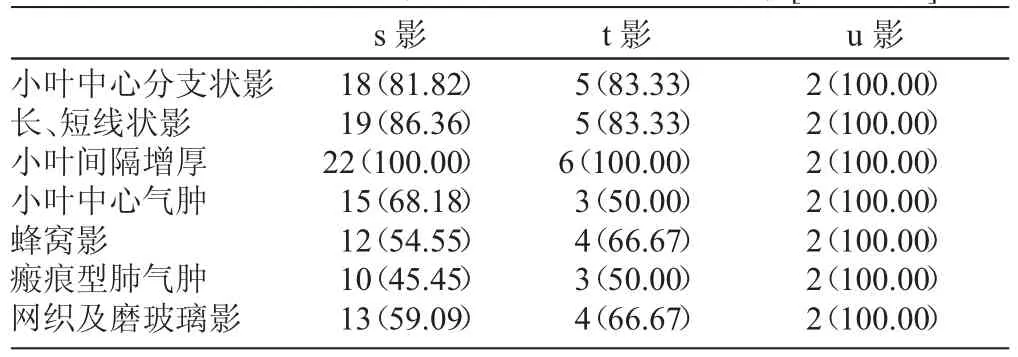

2.2 不規則小陰影SCT/HRCT征象特點

按其寬度不同可分為s、t、u 3類。s影寬度不超過1.5 mm;t影寬度大于1.5 mm,但不超過3.0 mm;u影寬度大于3.0 mm,但不超過10.0 mm。本次選擇的病例中,有不規則小陰影者30例,其中以s影為主者22例,以t影為主者6例,以u影為主者2例。不規則小陰影SCT/HRCT表現見表2。

表2 以不規則小陰影改變為主的SCT/HRCT表現[n(%),例]

主要表現為小葉中心分支狀影及雙肺長、短線狀影,密度較高且較密集,線狀影包括短線影和長線影,前者是小葉周圍及小葉內部長約0.5~1.0 cm線狀影,分布無規律,部分牽引與其相連的支氣管血管束使其扭曲,該影可能由增厚的小葉間隔和質地改變的細小血管共同組成;后者呈弧形且相互平行排列,長約1.0 cm以上,垂直于大支氣管血管束,平行于胸膜,該陰影主要由同一層面的小葉間隔組成。散在、局灶的小葉間隔增厚顯著(100.00%),小葉中心氣腫、網織影、蜂窩影以及肺大泡亦較明顯。蜂窩影為多發性直徑小于1.5 cm的囊狀間隙,有厚薄不同的壁,在下葉后部胸膜下區多見,形成的機制可能是肺氣腫伴肺間質纖維化。網織影主要為間質纖維化所致,在其周圍有廣泛分布的肺氣腫和肺大泡。小葉中心型氣腫20例,表現為散在直徑5.0 mm左右的類圓形無壁低密度影;磨玻璃樣影19例,表現為肺野透光度減低呈磨玻璃樣改變。

矽肺小陰影早期在下肺區最多,中肺區次之,上肺區明顯較少;右側多于左側。

2.3 大陰影的CT表現特點

5 例大陰影的CT值在90~120 Hu之間,平均105 Hu,其中2例有鈣化,1例有空洞,1例空洞伴鈣化,周圍均有較多數量的q影、r影。5例大陰影周圍有氣腫及大泡,大陰影是指肺野內直徑和寬度大于10.0 mm的陰影,是密集度達到一定量的小陰影與增生的間質纖維相互融合形成。大陰影周圍的小陰影以圓形陰影為主,且越接近大陰影者密集度越高。

3 討論

塵肺是我國最主要的職業病,基本病理改變為:粉塵吸入肺泡后首先引起巨噬肺泡炎,部分突破肺泡上皮到呼吸型細支氣管、小葉間隔、支氣管血管周圍、胸膜下及局域淋巴結,聚集而形成塵肺結節[1],同時塵細胞進入間質及淋巴管后引起淋巴管炎及間質增生,進展為間質纖維化。

(1)影響矽肺小陰影早期在肺內分布情況的主要因素有:①由于重力沉降作用矽塵顆粒首先易于在較低的肺區滯留;②支氣管走向角度越小的區域早期越易沉積;③下部肺體積較大,各肺葉病變重疊多,使病變相對較多,因此更容易在胸片上顯現[2]。

(2)本組有10例患者肺門或縱隔淋巴結增大,5例出現鈣化,其病理基礎是:吸入肺內的粉塵在淋巴結皮質、髓質內沉著,致使網質纖維和網狀上皮增生,淋巴結明顯增大;淋巴結內膠原纖維增生和玻璃樣變、部分供血動脈受壓及浸潤可引起組織壞死,壞死區鈣質沉積,若鈣質于淋巴結的邊緣竇內沉積,則塵肺淋巴結呈典型蛋殼樣鈣化[3]。肺門及縱隔淋巴結增大,大都呈對稱性分布,常呈縱軸排列,有向心性收縮趨勢,它的出現提示病變進展和預后惡化。

(3)塵肺大陰影形成初期一般表現為由肺外帶向內對稱且平行走行的纖維條索影,逐漸發展可形成塵肺大陰影,具有相對特異性。早期大陰影表現為雙肺對稱臘腸樣改變,呈八字征。晚期大陰影呈團塊狀且逐漸向縱隔靠攏,區別于其他疾病具有特異性。大陰影周圍一般都有氣腫帶,若有胸膜粘連則僅累及臟層胸膜;不合并結核的大陰影一般位于鎖骨下區,少有空洞及充氣支氣管征,可與其他疾病形成的陰影作為鑒別診斷的重要依據[3]。

(4)高千伏胸片在顯示肺內整體情況方面是目前診斷塵肺最好的影像技術之一,但它是一種重疊影像,易造成許多假象,對部分小陰影與血管斷面很難區別,且密度分辨率低,在小陰影的顯示方面沒有SCT和HRCT確切。SCT掃描采用容積數據采集,偽影少,尤其在大陰影的早期改變以及大陰影的內部病變和外圍情況的顯示上優于X線平片。HRCT應用于塵肺掃描,顯著提高了塵肺微細病變的顯示率,能充分顯示肺間質纖維化如小葉間隔增厚、胸膜下線、小葉間隔內結節、蜂窩狀影等常規SCT無法觀察到的征象,大多淋巴管周圍分布結節及小葉中心分布結節,HRCT能很好地顯示小結節與肺小葉結構的關系,但由于HRCT可以將肺血管斷面顯示成小結節,需與真正的小結節區別。在肺氣腫的顯示上,HRCT能在肺小葉水平上觀察早期肺氣腫改變。

綜上所述,塵肺的診斷,尤其是早期診斷與鑒別診斷中,SCT和HRCT有著獨特的優勢,應與高千伏后前位X線平片互為補充,以提高塵肺早期診斷的準確性。

[1]朱曉華.胸部疾病少見CT征象分析[M].北京:人民衛生出版社,2002.

[2]李鐵一.中華影像醫學呼吸系統卷[M].北京:人民衛生出版社,2002.

[3]曹丹慶,蔡祖龍.全身CT診斷學[M].北京:人民軍醫出版社,1996.

R195

B

1671-1246(2015)10-0150-02