撳針配合普通針刺治療缺血性腦卒中后手功能障礙30例療效觀察

談慧 曾科學

(1廣東省廣州市第十二人民醫(yī)院廣州510620;2廣東省第二中醫(yī)院廣州510095)

撳針配合普通針刺治療缺血性腦卒中后手功能障礙30例療效觀察

談慧1曾科學2

(1廣東省廣州市第十二人民醫(yī)院廣州510620;2廣東省第二中醫(yī)院廣州510095)

目的:觀察撳針配合普通針刺治療缺血性腦卒中后手功能障礙的臨床療效。方法:將缺血性腦卒中后手功能障礙患者60例隨機分為治療組和對照組各30例。治療組在常規(guī)方案基礎上采用撳針配合普通針刺,對照組在常規(guī)方案基礎上采用單純普通針刺,治療4周后進行療效評定。結果:治療組FMA評分和BI評分均高于對照組(P<0.05)。結論:在常規(guī)方案基礎上,撳針配合普通針刺比單純普通針刺治療缺血性腦卒中后手功能障礙的療效更好。

缺血性腦卒中;手功能障礙;撳針;針刺

缺血性腦卒中是臨床常見病和多發(fā)病,該病引起的多種后遺癥嚴重影響患者的生活質量,尤其是手功能障礙,一直是醫(yī)學研究的熱點。目前臨床常用的療法包括藥物、針灸推拿、康復訓練等,但效果欠佳。為提高治愈率,筆者在常規(guī)治療方案(中藥+康復訓練)的基礎上,采用撳針配合普通針刺的方法治療缺血性腦卒中后手功能障礙的患者,取得較為滿意的療效。現報道如下:

1 臨床資料

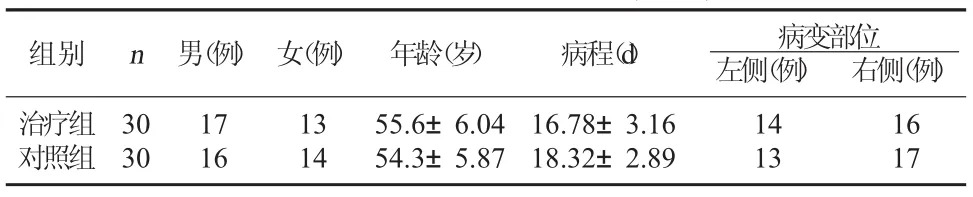

1.1一般資料從缺血性腦卒中后手功能障礙的患者中隨機選取60例,其中男33例,女27例;年齡45~65歲;首次發(fā)病,病程均在1個月之內。將其隨機分為治療組和對照組各30例。兩組患者在性別、年齡和病程方面經統(tǒng)計學分析,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(±s)

表1 兩組患者一般資料比較(±s)

組別n男(例)女(例)年齡(歲)病程(d)病變部位左側(例)右側(例)治療組對照組30 30 17 16 13 14 55.6±6.04 54.3±5.87 16.78±3.16 18.32±2.89 14 13 16 17

1.2診斷標準(1)缺血性腦卒中診斷標準:參照1995年中華醫(yī)學會全國第四屆腦血管病學術會議制定的《各類腦血管疾病診斷要點》;(2)手功能障礙診斷標準:參照1998年中華人民共和國衛(wèi)生部醫(yī)政司主編的《中國康復醫(yī)學診療規(guī)范》;(3)中醫(yī)診斷標準:參照1996年國家中醫(yī)藥管理局腦病急癥科研協作組制定的《中風病診斷與療效評定標準》。

1.3納入標準有手功能障礙但手部未出現痙攣或肌肉萎縮者;無失語或認知功能障礙,能配合檢查、治療和訓練者;生命體征穩(wěn)定者;無其他急性疾病或嚴重并發(fā)癥者。

1.4排除標準有手功能障礙但手部出現痙攣或肌肉萎縮者;有嚴重失語或認知功能障礙,不能配合檢查、治療和訓練者;發(fā)病超過1個月者;年齡>65歲者;合并其他原因引起的手功能障礙,如外傷骨折、截肢、嚴重的上肢關節(jié)疾病或類風濕性關節(jié)炎者;有意識障礙或合并心肌梗塞、嚴重肝腎功能障礙、嚴重糖尿病、重癥感染者。

1.5統(tǒng)計學方法采用SPSS11.5統(tǒng)計軟件,計量資料采用t檢驗,計數資料采用X2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

1.6治療方法治療組采用內服中藥、康復訓練,配合普通針刺和撳針。對照組采用內服中藥、康復訓練,配合普通針刺。

1.6.1中藥治療中藥處方以行氣活血、補益氣血藥物為主,再隨證加減。主方:香附5 g、厚樸10 g、丹參15 g、川芎5 g、澤蘭15 g、益母草15 g、黨參15 g、白術15 g、茯苓15 g、雞血藤20 g、當歸10 g、制首烏15 g、白芍15 g、麥冬15 g、丹皮10 g、梔子10 g、甘草3 g。每日1劑,每周服藥5 d(周1~周5),4周為1個療程。共服藥1個療程。

1.6.2康復訓練患側肢體被動運動,健側帶動患側運動,搭橋練習,翻身訓練,平衡訓練,步行訓練和日常生活能力訓練等。每日1次,每次40 min,每周訓練5次(周1~周5),4周為1個療程。共訓練1個療程。

1.6.3普通針刺仰臥位:(1)頭針:頂顳前斜線、頂顳后斜線、頂旁1線、頂旁2線、枕下旁線;(2)上肢:肩髃、天泉、天府、俠白、尺澤、曲澤、少海、內關、大陵;(3)下肢:髀關、伏兔、梁丘、足三里、豐隆、解溪、太溪、太沖。側臥位:(1)頭針同仰臥位;(2)上肢:肩井、巨骨、肩髎、臑會、曲池、外關、合谷、中渚;(3)下肢:環(huán)跳、風市、陽陵泉、懸鐘、承山、昆侖。操作方法:仰臥位和側臥位交替進行,平補平瀉法,留針40 min,每隔10 min予均勻捻轉提插,每日1次,每周針刺5 d(周1~周5),4周為1個療程。共針刺1個療程。

1.6.4撳針治療八邪穴:在手背側,第一至五指間,指蹼緣后方赤白肉際處。操作方法:在康復訓練和普通針刺結束后,予以八邪穴撳針留針8 h,防水透氣膠布固定,每日1次,每周治療5 d(周1~周5),4周為1個療程。共治療1個療程。

2 療效觀察

2.1療效評定運動功能采用簡式Fugl-Meyer(FMA)評分法。日常生活能力采用Barthel指數(BI)評分法。兩組均于治療前及治療4周后各評定1次。

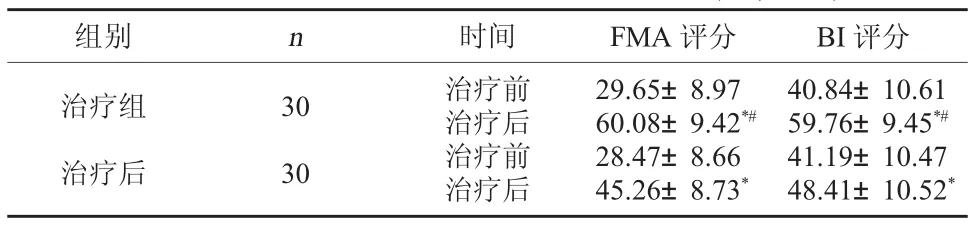

2.2治療結果治療組與對照組在治療前FMA評分和BI評分比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);而治療4周后治療組FMA評分和BI評分均高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后FMA評分和BI評分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后FMA評分和BI評分比較(分,±s)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

組別n時間FMA評分BI評分治療組治療后30 30治療前治療后治療前治療后29.65±8.97 60.08±9.42*#28.47±8.66 45.26±8.73*40.84±10.61 59.76±9.45*#41.19±10.47 48.41±10.52*

3 討論

現代醫(yī)學認為,缺血性腦卒中是多種原因導致腦部局灶性血液循環(huán)障礙,使腦組織缺血缺氧、水腫和功能受損的一種疾病。腦部是人體神經系統(tǒng)的中樞,腦部受損后,會影響神經系統(tǒng),引起肢體功能障礙,尤其以手部功能障礙最為明顯,恢復也最為困難,因為手部在皮層投射區(qū)較大,支配指腕關節(jié)肌的a運動神經元與皮質脊髓束之間具有較多的單突觸聯系[1]。臨床上對手功能障礙的療法包括:藥物、理療、康復訓練。一方面用藥物營養(yǎng)神經、舒張血管,另一方面通過理療消除局部水腫、加速新陳代謝,再配合以神經生理學和神經發(fā)育學[2]為基礎的康復訓練,可以促進大腦組織側支循環(huán)的建立,使病灶周圍腦細胞得以重組。

中醫(yī)學認為,缺血性腦卒中屬于“中風”的范疇,主要由于多種原因,包括憂思惱怒、煙酒無度、恣食肥甘、縱欲勞累、起居不慎等,導致臟腑功能虧虛,產生風火痰瘀等病理產物,阻塞經絡,使氣血運行不暢,竅閉神昏,從而引起手功能障礙等一系列癥狀;病機以氣血虧虛、氣滯血瘀為主,病性為本虛標實。臨床上對手功能障礙的療法包括:中藥、針灸、推拿。中藥重在恢復臟腑功能,針灸推拿旨在舒經活絡,加強肢體局部氣血循環(huán)。

根據筆者的臨床觀察,目前對缺血性腦卒中引起的諸多癥狀,主要采取中西結合的綜合療法,其中最為常用的是內服中藥配合針刺和康復訓練;但相比其他肢體癥狀,手功能障礙的恢復最為緩慢。有鑒于此,筆者通過撳針留針,延長治療時間,增加治療量,以進一步提高療效。既往文獻[3~4]也顯示曾經有臨床工作者將每次普通針刺的留針時間延長至60 min或者每日進行2次普通針刺,結果表明通過延長時間,增加治療量確實能提高療效。但延長普通針刺的留針時間,患者在60 min內保持同一姿勢,容易疲勞,而每天進行2次普通針刺,患者的依從性又普遍不高。基于上述局限性,筆者在普通針刺的基礎上,再予撳針留針8 h,留針期間不影響患者的肢體活動。如此,在日間最大限度地延長治療時間,增加治療量,提高療效,既避免上述不足,又不影響患者夜間的洗漱更衣,可行性高,有利于臨床推廣。在選穴上,由于八邪穴的位置鄰近支配手指背伸動作的肌腱,作用直接,亦是古人治療手部病變的常用穴,因此選擇八邪穴進行撳針留針。普通針刺方面,根據臟腑經絡理論,刺激患側頭皮運動區(qū),對因論治;而上下肢穴位的選取,一方面根據“經脈所過,主治所及”的原則以及“陽明經多氣多血”的特點,以陽明經穴位為主,另一方面由于手功能的恢復是整體療效的關鍵。因此在手陽經的基礎上,還配合手陰經,并結合現代解剖,兼顧屈、伸肌群,刺激鄰近相關的經絡腧穴、肌肉筋骨,加強療效。

內服藥物方面,根據缺血性腦卒中的病因病機,以行氣活血、補益氣血為原則,自擬方藥。方中香附、厚樸行氣寬中;丹參、川芎、澤蘭、益母草活血祛瘀;黨參、白術、茯苓補益元氣;雞血藤、當歸補血行血;制首烏、白芍、麥冬滋養(yǎng)津液,助陰血內生;丹皮、梔子清熱涼血,既可防補益氣血之品過于溫燥,又能除痰瘀內蘊之熱;甘草則調和諸藥。綜上所述,對于缺血性腦卒中后手功能障礙的患者,采用內服中藥,外予普通針刺配合撳針留針,同時配合康復訓練的綜合治法,多管齊下,標本同治,能有效提高臨床療效;相關文獻[5]也顯示,針刺能“促通”神經系統(tǒng),有助藥物發(fā)揮作用,并協同康復訓練,修復損傷的神經,值得臨床推廣。

[1]牛博真,田愷,張向宇.腦卒中后手功能障礙治療研究進展[J].針灸臨床雜志,2014,30(1):67-69

[2]蘇晉燕,邰先桃.腦卒中后手功能障礙的康復研究進展[J].按摩與康復醫(yī)學,2014,5(11):9-10

[3]何揚子,韓冰,胡靜,等.不同留針時間對針刺治療缺血性中風療效的影響[J].新中醫(yī),2005,37(1):58-60

[4]徐振華,許能貴,符文彬.不同刺激量針刺對腦缺血后功能恢復影響的臨床研究[J].江蘇中醫(yī)藥,2006,27(8):38-40

[5]田然.針刺結合康復訓練改善中風后手功能障礙的正交設計研究[D].福州:福建中醫(yī)藥大學,2010

The Observation of Clinical Efficacy of Press-needle Combining Acupuncture with Herb on Treating Patients with Hand Dysfunction After Ischemic Stroke

TAN Hui1,ZENG Ke-xue2

(1Guangzhou 12th People Hospital,Guangdong510620;2Guangdong Second TCM Hospital,Guangzhou510095)

Objective:To observe the clinical efficacy of press-needle combining acupuncture with herb on treating patients with hand dysfunction after ischemic stroke.Methods:60 Patients with hand dysfunction after ischemic stroke were randomly divided into treatment group(30 cases)and control group(30 cases).The treatment group,based on common acupuncture and herb,was treated by press-needle,while the control group was just treated by common acupuncture and herb.All of them were evaluated the efficacy after 4 weeks.Results:The Fugl-Meyer Assessment(FMA)score and the Barthel Index(BI)score improved more in the treatment group than in the control group(P<0.05).Conclusion:Based on common acupuncture and herb,the treatment of press-needle has better curative effect for hand dysfunction after ischemic stroke.

Ischemic stroke;Hand dysfunction;Press-needle;Acupuncture

R743.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2015.12.007

2015-07-31)