耳穴貼壓配合針刺治療頸性頭痛臨床療效觀察

彭夏紅 涂衛萍 劉艷

(江西省南昌市中西醫結合醫院康復科南昌330003)

耳穴貼壓配合針刺治療頸性頭痛臨床療效觀察

彭夏紅涂衛萍劉艷

(江西省南昌市中西醫結合醫院康復科南昌330003)

目的:觀察耳穴貼壓配合針刺治療頸性頭痛的療效。方法:將120例頸性頭痛患者隨機分為觀察組和對照組,每組60例,觀察組采用耳穴貼壓配合針刺療法治療,對照組采用常規針刺療法治療,觀察治療前后頭痛視覺模擬評分值變化。結果:兩組治療后疼痛視覺模擬(VAS)評分比較,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組優于對照組。觀察組總有效率為90.00%,對照組總有效率為81.67%,觀察組總有效率高于對照組(P<0.05)。結論:耳穴貼壓配合針刺療法治療頸性頭痛療效顯著,值得臨床推廣。

頸性頭痛;耳穴貼壓;針灸

頸性頭痛(Cervical Headache)是由頸神經支配的組織所引起的一種間歇或連續發作、疼痛部位以頭部為主的功能性疼痛癥候群,是常見的多發性疾病。近年來隨著電腦、智能手機的普及,患者年齡呈遞減趨勢。臨床表現多為間歇或連續發作的頸項痛及同側偏頭痛,可向背部或肩部放射,部分患者可出現頭皮感覺過敏或麻木、眩暈、耳鳴等癥狀。由于頸性頭痛癥狀特點多不規律,易被誤診為“血管神經性頭痛”。目前西醫主要選用藥物治療,但副作用大,效果不理想。中醫以針灸、推拿、中藥等療法治療,取得較好療效。2013年1月~2014年1月,我科對60例頸性頭痛住院患者采用針刺結合耳穴貼壓的方法治療,療效顯著。現報道如下:

1 資料與方法

1.1一般資料將120例頸性頭痛住院患者隨機分為觀察組和對照組各60例。觀察組男23例,女37例;年齡26~68歲,平均(43.58±10.67)歲;病程1個月~3年,平均(12.21±2.23)個月;治療前疼痛VAS評分(6.01±1.64)分。對照組男24例,女36例;年齡25~66歲,平均(42.12±10.38)歲;病程3個月~4年,平均(12.54±2.57)個月;治療前疼痛VAS評分(5.83±1.59)分。兩組患者性別、年齡、病程、疼痛程度等資料比較,差異無顯著意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準根據Sjaastad1998年修定的頸性頭痛診斷標準[1]擬定。(1)頸部活動和/或頭部維持不適當體位時,在患側的上頸段或枕部壓迫時,頭痛癥狀加重;(2)頸部活動受限;(3)患側頸肩或上肢呈非根性疼痛,或偶有上臂的根性疼痛癥狀。患者的癥狀符合(1),或同時出現(2)或(3),或(1)、(2)、(3)同時出現,經頭顱CT檢查無陽性發現,即可診斷為本病。

1.3治療方法

1.3.1觀察組(1)針刺方法:針刺穴取風池(雙)、大椎、天柱(雙)、肩井(雙)、百會、率谷、列缺(雙)、足三里(雙)、腎俞(雙)、肝俞(雙)。操作:患者取俯伏體位,穴位常規消毒,選取1.5寸不銹鋼毫針。在患者風池穴附近進行按壓揣摸壓痛點或結節狀物,以確定穴位反應點,在反應點上快速刺入(朝鼻尖方向),得氣后,輕行捻轉瀉法。大椎、天柱、肩井、百會、率谷、列缺均平補平瀉。足三里、腎俞、肝俞均得氣后行提插補法。留針30 min,每日1次,10 d為1個療程,治療2個療程觀察療效。(2)耳穴貼壓:取患側頸、頸椎、肩、結節、交感、神門、肝、腎、皮下質。操作:患者端坐位,保持安靜舒適,核對相應穴位(包括頸、頸椎、肩、神門、交感、皮下質)后用探棒從上而下在選區內尋找耳穴敏感點,用75%酒精棉球(由內向外,由上而下)消毒耳廓,待干后選用5 mm×5 mm膠布將王不留行籽壓貼于穴位上,并用拇指、食指輕按穴位,手法由輕到重,以能忍耐為度。每個穴位平均按壓1~2 min,每天按壓3~5次,使耳朵感到酸、麻、脹、熱等感覺,3 d更換對側,兩耳交替,連續治療20 d,采取(VAS)進行比較。囑患者調暢情志,進食清淡,忌煙酒、辛辣發物,洗澡時不要沾濕耳廓。

1.3.2對照組對照組針刺方法與觀察組相同。

1.4疼痛評分法采用目前國內外常用的視覺模擬評分法(VAS),即用一長10 cm的游動標尺,一端標為“0”,表示無疼痛,另一端標為“10”,表示劇痛,讓患者理解“VAS”的概念、用法及意義后,當游動標尺移到疼痛相應的位置時,醫生記錄具體疼痛數字

[2]。

1.5療效標準參照《中醫病證診斷療效標準》頭痛的療效評定標準[3]。臨床治愈:頭痛癥狀消失,功能恢復,l周后無復發;有效:頭痛基本消失,但伏案工作過久或勞累后發作;無效:經治療后癥狀體征無改善。

1.6統計學方法采用SPSS13.0統計軟件進行統計學處理,計數資料采用X2檢驗,計量資料比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

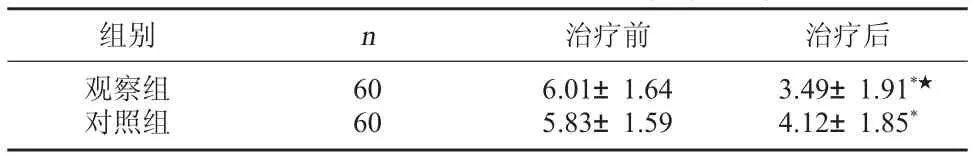

2.1兩組VAS評分變化比較兩組治療后VAS評分與治療前差異均有統計學意義(P<0.05),兩組治療后相比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組優于對照組。見表1。

表1 兩組治療前后VAS評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后VAS評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,★P<0.05。

組別n治療前治療后觀察組對照組60 60 6.01±1.64 5.83±1.59 3.49±1.91*★4.12±1.85*

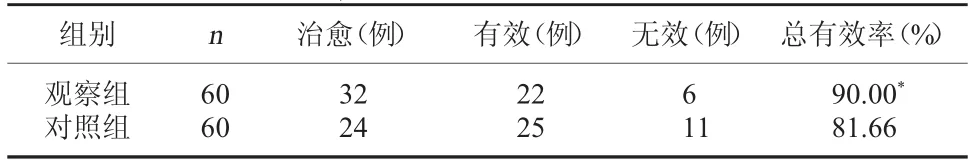

2.2兩組臨床療效比較兩組均治療10 d為1個療程,2個療程進行臨床療效結果比較。觀察組臨床總有效率為90.00%,明顯優于對照組的81.67%,兩組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效比較

3 討論

西醫認為由于頸椎退行性改變或肌肉痙攣刺激神經纖維引發頸源性頭痛[4]。中醫則認為頸源性頭痛的發病原因是勞損或外傷引起頸部的筋肉不舒、失養,導致受風寒[5]。故以針刺足少陽膽經風池、率谷、督脈、百會祛風止痛,醒腦開竅;大椎、天柱、肩井、列缺行氣活血,舒筋止痙;足三里、腎俞、肝俞滋養肝腎,生精補血。諸穴共奏滋補肝腎、生血養筋之效。

耳穴貼壓是用藥豆貼壓于耳部,以刺激耳穴達到治病防病的目的。《素問·口問》:“耳者,宗脈之所聚也”。耳與經脈聯系密切。耳穴貼壓能刺激經脈,增強經絡傳感,促進氣血運行,以達疏通經絡、行氣活血、通則不痛的效果。同時,耳穴與臟腑在生理方面相互聯系,病理方面相互影響[6]。耳穴可調節對應臟腑肢體組織的功能,臟腑病變在相對的耳穴穴位也可出現變化。解剖發現迷走神經耳支的分布區是耳廓與內臟聯系的主要途徑[7]。耳穴的頸、頸椎、肩均有舒筋活絡的作用,可治療相應部位疼痛或疾病;結節有化瘀、止痛的作用;神門、交感、皮下質均有止痛、消炎、鎮靜的作用。諸穴相配通過調節大腦皮質,起到止痛、消炎、舒筋的作用。耳穴貼壓配合針刺治療頸性頭痛,針刺直接作用于局部病變部位,具有疏風通絡、調和氣血、活血止痛作用。耳穴貼壓反應點,能通經活絡,調節陰陽,二者結合療效能相互促進和互補,耳穴貼壓配合針刺治療頸性頭痛臨床療效優于單純針刺,能獲得更持久的效果,可減輕患者疼痛,提高患者的生活質量,值得臨床推廣。為了進一步預防頸椎病及頸源性疾病的復發,治療同時還應囑患者加強頸椎及頸部肌肉鍛煉,養成良好的生活作息習慣及合理調節情志。

[1]Sjaastad O,Fredriksen T A,Pfaafenrath V.Cervicogenic Headache;diagnostic criteric[J].Headache,1998,38(6):442-445

[2]李仲廉.臨床疼痛治療學[M].天津:天津科學技術出版社,1998.380

[3]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,1994.186

[4]張麗華.手法加電針治療頸源性頭痛的療效觀察[J].中國療養醫學,2014,23(1):27-28

[5]王新春.針刺阿是穴輔助低頻電針對照藥物治療頸源性頭痛臨床觀察[J].中國疼痛醫學雜志,2014,20(7):526-528

[6]潘之清.實用脊柱病學[M].濟南:山東科學技術出版社,1996.349

[7]王富春.刺法灸法學[M].上海:上海科學技術出版社,2009.141

R246

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2015.12.008

2015-07-14)