逐水膏外敷中極穴治療脾腎陽虛型惡性腹水臨床療效觀察

李壽杰

(廣東省第二中醫院廣州510095)

逐水膏外敷中極穴治療脾腎陽虛型惡性腹水臨床療效觀察

李壽杰

(廣東省第二中醫院廣州510095)

目的:通過前瞻性的隨機對照臨床研究,對逐水膏治療脾腎陽虛型惡性腹水的安全性和有效性進行評述,為中醫藥治療惡性腹水尋找新的方法。方法:采用隨機單盲的對照研究,觀察住院病例60例,隨機分配到治療組30例、對照組30例。治療組腹腔穿刺放出一定量腹水后(1 000~2 000 ml),以DDP 60 mg加地塞米松5 mg腹腔注射(每周1次);避開穿刺口,在中極穴貼敷逐水膏,每日1貼,每貼持續4~6 h,連續貼敷3周。對照組腹腔穿刺放出一定量腹水后(1 000~2 000 ml),以DDP 60mg加地塞米松5 mg腹腔注射,每周1次,共3次。記錄腹水改變、卡氏評分、癥狀改善及不良反應發生等情況,并進行統計學處理。結果:兩組總有效率比較,P<0.05,差異有統計學意義。治療組卡氏評分、癥狀改善情況均高于對照組。治療組不良反應發生率低于對照組。結論:逐水膏外敷中極穴是控制脾腎陽虛型惡性腹水的有效手段,在西醫常規治療基礎上加用逐水膏治療可明顯增強療效,改善患者生存質量,一定程度的減少毒副反應。

惡性腹水;逐水膏;中極穴;臨床療效

惡性腹水是一種難以控制的臨床癥狀,給患者帶來極大的痛苦,它的出現預示著腫瘤的終末期。惡性腹水治療的首要目標仍是減輕患者的癥狀,改善生存質量并使生存期得到相應延長。單純西醫治療大多有明顯的毒副反應,腹水易復發,甚至形成惡性循環,直接影響患者生存率。惡性腹水可以歸結為中醫學“臌脹”之范疇,辨證以脾腎陽虛型為多,中醫學治療惡性腹水積累了豐富的經驗,尤其是外用藥,效果肯定,安全可靠。本研究在院內制劑“逐水膏”的基礎上,結合中醫“穴位”理論治療脾腎陽虛型惡性腹水,取得滿意的效果。現報道如下:

1 臨床資料

1.1一般資料觀察病例為廣東省第二中醫院腫瘤科2009年6月~2010年2月的惡性腹水患者60例。臨床按照1∶1對照原則,隨機分成治療組和對照組各30例。治療組男14例,女16例,年齡37~85歲,平均年齡(69.27±11.6)歲;對照組男17例,女13例,年齡34~82歲,平均年齡(64.53±13.56)歲。兩組共包括6種惡性腫瘤,其中肝癌占25.0%,胃癌占20.0%,大腸癌占23.3%,卵巢癌占21.7%,胰腺癌、子宮內膜癌各5.0%,惡性腹水的病因分布與文獻報道基本一致[1]。兩組病人在性別、年齡、卡分、病因分布等方面比較無明顯差異,表明基線水平基本相同,具有可比性。

1.2病例選擇標準(1)有病理學或影像學診斷依據,B超或體檢發現腹水,符合1988年福州會議制定的《良、惡性腹水的鑒別診斷的參考意見》。中醫辨證屬脾腎陽虛型,辨證標準參考《中醫內科學》臌脹篇(五版教材)制定。(2)做過化療、免疫治療但已停用1個月以上,或拒絕接受化療及免疫治療者。

(3)無嚴重心、肝、腎功能衰竭表現,生活質量按卡氏評分30分以上,預計生存期在1個月以上。(4)觀察期間停用其它一切與本病治療有關藥物[2]。

1.3排除標準(1)不符合上述疾病病例選擇標準的患者;(2)研究者認為不宜進行此項臨床試驗者;(3)合并有嚴重的心、腦、腎或造血系統疾病及精神病患者;(4)依從性不良,拒絕合作者。

1.4治療方法

1.4.1治療組腹腔穿刺放出一定量腹水后(1 000~2 000 ml),以DDP 60 mg加地塞米松5 mg腹腔注射(每周1次);避開穿刺口,在中極穴貼敷逐水膏,每日1貼,每貼持續4~6 h。逐水膏組方:甘遂10 g、大戟10 g、芫花10 g、甘草6 g、附子12 g、水蛭12 g,制膏外敷。中極穴取穴:患者仰臥,中極穴位于人體下腹部,前正中線上。具體找法:將恥骨上緣和肚臍連線五等分,由下向上1/5處即為該穴。

1.4.2對照組腹腔穿刺放出一定量腹水后(1 000~2 000 ml),以DDP 60 mg加地塞米松5 mg腹腔注射,每周1次。兩組均治療1周為1個療程,共治療3個療程。隨訪1個月。

1.5觀察指標(1)腹水治療情況:兩組分別于治療前后行B超探測腹水最大液平直徑;(2)生存質量:按kamofsky分級評分標準,治療前后各記錄一次;(3)臨床癥狀改善情況:包括腹脹、胃納、排氣及精神改善情況;(4)不良反應:主要觀察血象下降、肝腎損傷、腹痛墜脹、便秘、脫發、全身乏力。

1.6統計學方法采用EpiData3.1軟件錄入數據。采用SPSS13.0統計軟件處理數據,計量資料采用(x ±s)描述,組間比較采用t檢驗,若方差不齊則用秩和檢驗,治療前后比較采用配對t檢驗;計數資料用卡方檢驗,等級資料用秩和檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 療效觀察

2.1療效判定標準[3]目前國內尚無明確的惡性腹水治療的療效判定標準,本研究根據影像學檢查結果估計腹水量。完全緩解(CR):3周后腹水減少50%以上或消失,持續3周以上者;部分緩解(PR):3周后腹水減少30%~50%,癥狀緩解連續3周以上者;無效(NC):腹水無明顯減少或癥狀加重者。

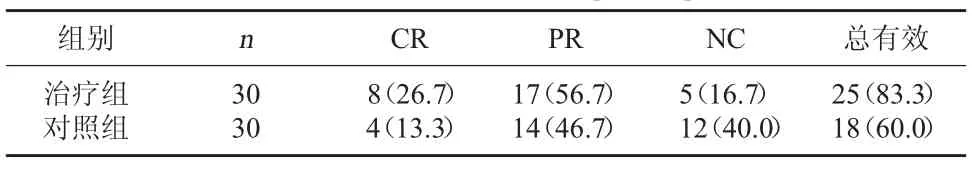

2.2兩組臨床療效比較兩組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.3兩組腹水最大液平直徑變化比較兩組治療后腹水最大液平直徑與治療前比較均有明顯減少(P<0.05)。治療后腹水最大液平直徑組間比較,治療組明顯小于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組腹水最大液平直徑變化比較(cm,±s)

表2 兩組腹水最大液平直徑變化比較(cm,±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

組別n治療前治療后減少值治療組對照組30 30 8.52±0.68 8.27±0.81 5.62±0.64*#6.22±1.05*2.90 2.05

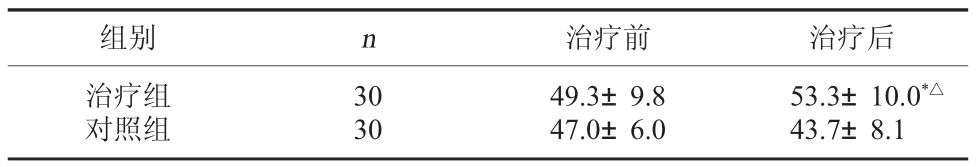

2.4兩組治療前后卡氏評分比較治療組治療前后卡氏評分比較,差異具有統計學意義(P<0.05);對照組治療前后卡氏評分比較差異不明顯(P>0.05);治療后組間卡氏評分比較,治療組高于對照組(P<0.01)。見表3。

表3 兩組治療前后卡氏評分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后卡氏評分比較(分,±s)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.01。

組別n治療前治療后治療組對照組30 30 49.3±9.8 47.0±6.0 53.3±10.0*△43.7±8.1

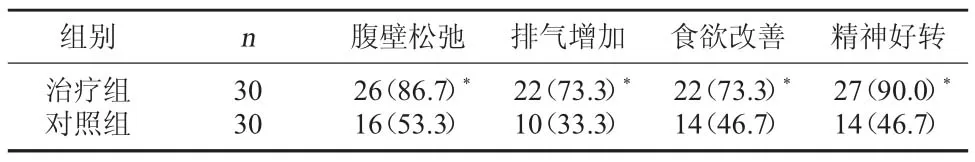

2.5兩組臨床癥狀改善情況比較治療組治療后腹壁松弛、排氣增加、食欲改善、精神好轉情況同對照組比較,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組臨床癥狀改善情況比較[例(%)]

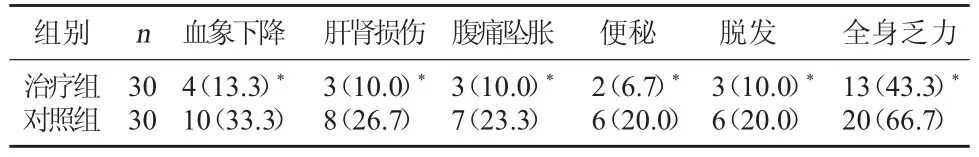

2.6兩組不良反應發生率比較研究過程中出現的不良反應,兩組均以全身乏力最為多見,其次為血象下降、肝腎損傷等。各項不良反應發生率治療組均少于對照組。見表5。

表5 兩組不良反應發生率比較[例(%)]

3 討論

惡性腹水是晚期惡性腫瘤的常見并發癥,患者多伴有脾腎陽虛表現,大量腹水導致病人腹脹、食欲下降、呼吸困難、肝腎功能損傷、水液代謝障礙等病理改變,如得不到及時有效的治療,患者病情常短期內迅速惡化。當前晚期腫瘤治療中,惡性腹水的控制始終是一個難點,雖已有化療和生物療法等治療方法,但由于毒副反應和價格因素,推廣受到一定限制。中醫學治療惡性腹水積累了比較豐富的經驗,尤其是在辨證的基礎上外用中藥,效果肯定。皮膚對中藥的吸收作用好,藥效發揮快,并可避免藥物為消化道、肝臟及其他內消化酶所破壞,尤其是肚臍處皮膚薄,血管分布多,藥物容易吸收[4]。且中藥成本較低,方法簡單,可操作性強,相對其他治療方法,更易推廣。中藥外敷的副作用小,且給藥方便,即使有副作用,易將貼劑移去,減少了口服和注射給藥的危險性,其安全性方面的優勢隨著各種研究的進行也日益顯現。

中藥外敷治療惡性腹水的照顧了患者的臨床和病理生理特點,臨床研究表明給藥后可在西醫常規治療無效的基礎上仍然起效,能夠刺激排氣、排便,增加尿量[5]。盡管單獨使用的有效率由于判斷標準不一,結果差異性較大,但其較好的解決了晚期惡性腹水患者的生存質量,在增加療效、減輕痛苦,甚至延長生命方面具有不可低估的作用[6]。逐水膏方源于漢·張仲景《傷寒論》之十棗湯,《傷寒論》載十棗湯“芫花(熬)、甘遂、大戟,上三味,等分,各別搗為散。以水一升半,先煮大棗肥者十枚,取八合,去滓,內藥末。強人服一錢匕,羸人服半錢,溫服之。平旦服。若下少病不除者,明日更服,加半錢;得快下利后,糜粥自養。”原方主治“太陽中風,下利、嘔逆……其人漐漐汗出,發作有時,頭痛,心下痞硬滿,引脅下痛,干嘔短氣,汗出不惡寒者。并治飲后水流脅下,咳唾引胸中痛,脈沉而弦,病名懸飲者。”近代研究有報告稱內服十棗湯并結合原發病的治療,對積液潴留所引起的一般癥狀均能得到緩解,但具有一定毒副作用[7]。另有相關報道,證明十棗湯確有攻逐機體內部積液的功能[8]。《外科正宗》載“甘遂、大戟與芫花三者皆藥性峻猛,有毒,均能瀉水逐飲,通利二便,用治身面浮腫,大腹水腫,胸脅停飲等正氣未衰之證,三者常相須為用。”基于甘遂、大戟、芫花毒性較大,長期內服安全性值得商榷,且惡性腹水病人多難服大量中藥,廣東省第二中醫院陳高峰教授在十棗湯基礎上,結合中藥“相反”理論(甘草反甘遂、大戟、芫花),去大棗,加甘草、附子、水蛭,并利用現代制劑學新技術將其制成膏劑逐水膏將其貼敷中極穴治療惡性腹水,臨床觀察能夠明顯減少腹水,改善患者不適癥狀。此方甘草與甘遂、大戟、芫花相反,進一步加強了其峻下逐水的作用,但改口服為外敷,將其毒副作用大大降低。原方大棗旨在護胃,緩和諸藥毒性,本方為外敷制劑故去大棗。中醫認為鼓脹乃水乃氣、血、水瘀積體內而成,故加入水蛭以破血逐瘀,攻毒散結。惡性腹水患者多伴有脾腎陽虛,故在上方基礎上加用附子溫陽利水。諸藥合用,共奏溫陽逐水、破血攻毒之功。中極穴位為人體任脈上的主要穴道之一,其主要作用乃募集膀胱經水濕。中藥外敷中極穴,通過藥物對中極穴刺激能起到升降氣機,行氣利水、散結通滯的作用,而逐水膏外敷與中極穴位治療的結合進一步加強了治療作用。臨床觀察表明:治療組在常規西醫治療的基礎上加用逐水膏穴位貼敷治療脾腎陽虛型惡性腹水,腹水緩解明顯,總有效率達到83.3%,明顯優于常規西醫治療的對照組,且食欲和精神好轉,臨床癥狀明顯改善。對治療前后血常規、肝腎功能及腹痛墜脹、便秘、脫發及全身乏力的觀察分析表明:西醫常規治療配合逐水膏穴位貼敷較之單純西醫常規治療未增加明顯副作用,安全性可靠,且一定程度改善了貧血及肝功能。

逐水膏是從惡性腹水中醫病機出發,運用現代制劑技術研制而成,初步觀察對惡性腹水尤其是辨證屬脾腎陽虛者具有一定療效,有助于中藥外敷在惡性腹水治療領域的推廣。基于中藥外敷治療的有效性和安全性,以及臨床使用的可操作性,在西醫尚無確切有效治療方法的前提下,逐水膏貼敷中極穴治療惡性腹水,尤其是脾腎陽虛型惡性腹水不失為一種值得嘗試的手段。

[1]胡菱,李忱.319例腹水病因及臨床分析[J].中國傷殘醫學,2010,18(1):77-78

[2]羅昌國,楊小剛,陸運鑫.芪螺膏聯合腹腔化療治療惡性腹水療效觀察[J].廣西中醫學院學報,2010,13(3):16-18

[3]周祿榮,張寧蘇.加味五苓散治療惡性腹水70例臨床觀察[J].實用中醫內科雜志,2010,24(6):70-71

[4]吳巍,苗明三.常用中藥外用劑型的特點及應用[J].中醫學報,2011,26(1):114-116

[5]胡南華.中醫外治法治療惡性腹水用藥規律研究[J].中醫外治雜志,2013,22(2):63-64

[6]劉淑剛,史會娟,李晶.癌性腹水的中藥外治法[J].中國中醫基礎醫學雜志,2013,19(9):91-92

[7]李航森,肖曼麗.十棗湯治療惡性胸(腹)腔積液的研究現狀[J].中西醫結合研究,2012,4(2):41-42

[8]劉柏勝.十棗湯理法應用[J].實用中醫內科雜志,2011,25(12):92-94

R442.5

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2015.12.010

2015-11-11)