論科學發聲時的共鳴

袁洋

內容提要:共鳴在發聲中是很重要的因素,諸如頭腔共鳴、口腔共鳴、胸腹腔共鳴等諸多的形態都需要以發聲者的真情實感作為前提和基礎。此外,聲音的高低與共鳴腔體的大小也有關聯。

關鍵詞:科學發聲、胸腹腔共鳴

共鳴是一種物理現象,物理聲學原理認為:“物體因振動而發聲。當某一物體發生振動時,若其振動頻率與其他物體(或其他物體的空間)的固有頻率相同或接近,就會使其他物體同時發生振動。”振幅(音量)會達到他可能的最大值。這種現象在物理學中稱為“共振”。

在歌唱發聲時,這種共鳴現象同樣存在。共鳴的產生不外乎以下兩種原因:首先是神經沖動引發支配聲帶的肌肉興奮收縮,其次是呼出的氣流沖擊振動閉合的聲帶即產生原始音響,這種原始音響也稱作“基音”。基因是極其細小微弱的,但它能在人體共鳴腔引起共振,產生大量的泛音,使音量得到極大加強。基音在共鳴腔體引起的共振,在聲樂上稱為“共鳴”。經過共鳴的基音不再是細微的,而是將音色美化、音量擴大。這種具有豐滿泛音和集中亮心的聲音,有個性、有感情、有魅力、有表現力、有穿透力,所以是最美最好的聲音。馬臘費奧迪在《卡魯索的發聲方法》一書中說:“共鳴在發聲中是最重要的因素。它賦予嗓音的音量和音質,并加強其響亮度。為了發出一個洪亮而親切的嗓音,依靠共鳴比依靠力量更重要些。共鳴對嗓子音量的貢獻比呼吸提供的重要得多,也比聲帶的大小即發聲力量重要得多。”

在日常生活中,人們親歷、親見、親身感受到日常生活的復雜豐富性和具體生動性。那么,如何在具有一定的生活實踐和經驗的基礎上達到聲音的共鳴?作為演員來說,需要在演出前詳細學習演唱作品,做到胸有成竹。尤其要對歌詞本身的含義深有體會、達到心靈的共鳴,即身有同歷、心有同思、情有同感、理有共識。即達到通過文字內容傳達我們思想感情的目的。在這樣的前提下上臺自然沒有拘束,能使聲帶的振動有一定波形和一定頻率。只有發聲器官完全地松弛,才能得到大量的共鳴。真實是歌唱的生命,有真情實感是產生共鳴、進入科學發聲狀態的鑰匙。在起音前歌唱者應忘掉強制的呼吸操練,進入自然和放松的狀態,將感情的作用放到一個重要的位置,這樣,演員就會在歌唱的過程中達到共鳴的最佳狀態。此外,演員是否具有深厚的文化修養(如文學和美術)以及豐富的人生閱歷、飽滿的情感世界等都決定著共鳴的廣度和深度。如果歌唱演員在演出中怯場、精神緊張、不太自然。或刻意追求人工的矯飾,或糾結于要取得什么樣的名次等,總之如果沒有脫離偏狹的實用功利的束縛,沒有解開種種現實限制的精神枷鎖,都能導致身體肌肉僵硬,聲帶只能產生無規律、不均衡的振動,發出強制的聲音,且不能順利傳播,對共鳴的發生是非常不利的。

共鳴分為頭腔共鳴、口腔共鳴和胸腹腔共鳴三種形式。

頭腔共鳴,即鼻腔共鳴,包括鼻腔、鼻咽腔和鼻旁竇等。因為正確的鼻腔共鳴使歌唱者的頭部發生振動感,因此聲樂傳統叫做頭腔共鳴。事實上頭顱內裝腦髓無有空腔體,頭顱內腦髓并不起共鳴作用。頭腔共鳴的振動感局限在鼻腔及其周圍。頭腔共鳴使聲音明朗嘹亮,結實有力,富有金屬性鏗鏘的色彩。

口腔共鳴,包括口腔、口咽腔和喉腔。它使聲音音色寬廣濃郁、咬字清晰、熱情甜美、字音親切。因為人們平常習慣于口腔發聲,又由于口腔與外界相通,發聲時有一部分振動的能量發散出去,并不像鼻旁竇和胸腔那樣可以視為一個“盲端”而有聲波的多次反射,所以歌唱者口腔共鳴、空氣振動的感覺不如頭腔共鳴和胸腹腔共鳴明顯。這也許是有些聲樂專家認為有頭聲區和胸聲區兩個聲區的原因。

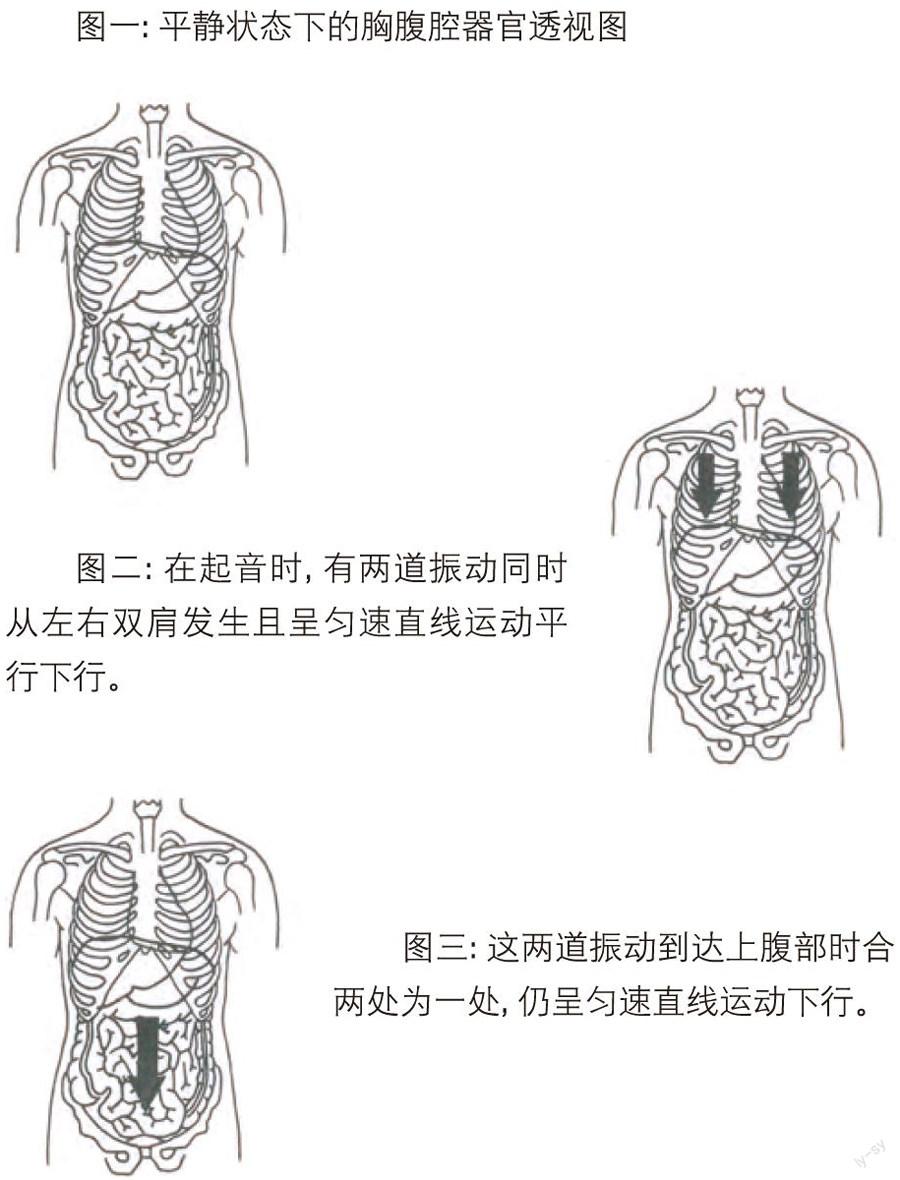

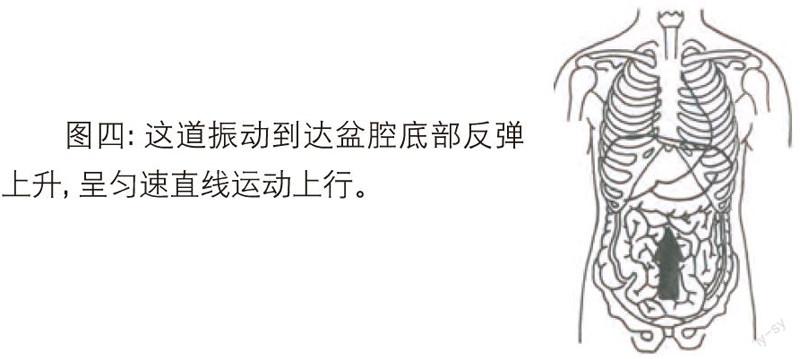

胸腹腔共鳴,包括氣管、支氣管、肺和腹腔。它使聲音深沉寬廣、莊嚴渾厚、堅定有力。起音時,胸腹腔產生共鳴,其運動形態比頭腔共鳴、口腔共鳴更為復雜,具體過程如下圖:

圖一:平靜狀態下的胸腹腔器官透視圖

出現如上四圖所示的情況,說明歌唱者已進入科學發聲的殿堂。

從聲音高低的物理量角度來考量:物體振動的頻率(單位:赫茲即周每秒)是一個標量(標量即沒有方向性的物理量)。而共鳴腔體位置的高低具有方向性,二者不同;又由于振動是向各個方向進行的,所以聲音的高低與共鳴腔體位置的高低并無太大的必然聯系。之所以說鼻腔共鳴為高音共鳴作用,胸腔共鳴為低音共鳴作用,更多的原因可能是共鳴腔體的大小所致。進而可以得出結論:歌唱嗓音在正確發聲時是沒有聲區的,根據自然規律,嗓音的整個音域是只由一個聲區造就的。