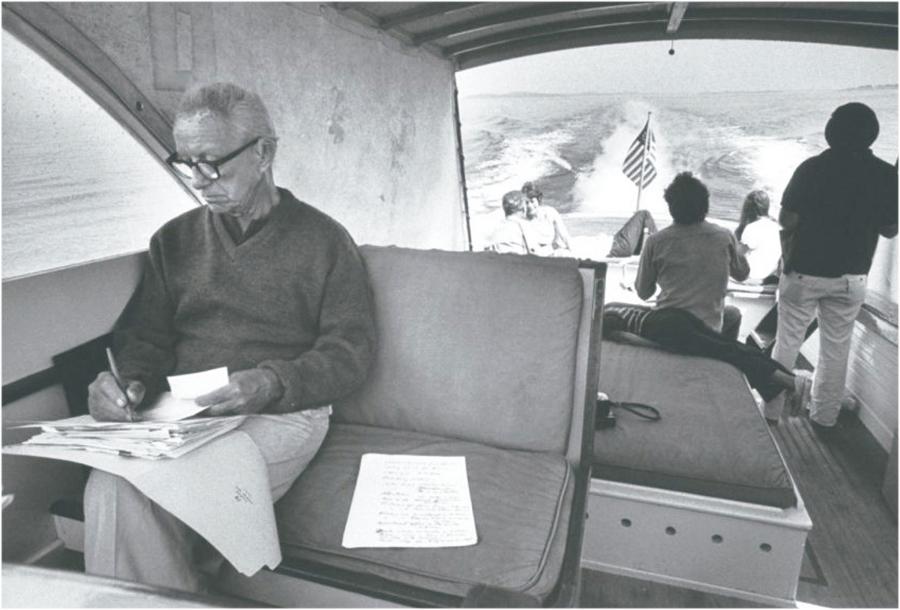

船長富勒

汪雋

“我生于地球,生于當下,卻對自己一無所知。我確定我不可歸類。我并非可被確立的物體——一個名詞。我似乎是一個動詞,一個進化的過程——一個宇宙不可或缺的作用力。”

—— R.巴克敏斯特·富勒,談論自己

1927年,在27歲的富勒(R. Buckminster Fuller)創立他的實驗性公司“4D”之前,他已被哈佛大學強制退學了兩次,在海軍服役了三年,換過無數的工作,搞垮了一個初創公司,并在第一個女兒死亡的陰影下抑郁了兩年,甚至在二女兒誕生所帶來的經濟壓力下考慮過自殺。在這種背景下,萬念俱灰的富勒索性把自己剩余的人生變成了一場實驗——致力于檢驗一個平常而健康的個體究竟能為全人類作出怎樣的貢獻。

此后,無論是在建筑界還是在軍方,公眾眼界里聲名鵲起的富勒似乎一直都在與社會既定標簽作著斗爭。二女兒艾蕾嘉在其逝世后接受采訪時提到,富勒喜歡自詡為“綜合預見型設計科學家”,一個“奇怪而富有挑戰性的標簽”,并以同樣的綜合全能標準要求和教育她。早在海軍服役的時候,富勒就曾設計出一種搜救船專用的絞盤,能夠縮短搜救落水飛機的時間。這段經歷幫他贏得了去海軍學院進修躋身為軍官的機會,并讓他在軍旅生涯中習得了“只求事半功倍”的軍事理論。然而,他真正的設計狂想起始于創立4D公司之后的第一個設計——4D塔房。富勒想象塔房將由全鋁材料制成,并且由于材料輕便,可用齊柏林飛艇長途運輸,對偏遠地區進行投放。出于對自己軍事理念的虔誠信仰,富勒甚至設計由飛艇投彈爆破來完成地基的快速挖掘,從而極大地縮短了塔房在任意指定地點建立起來的速度。

這個大膽的項目并沒有立刻獲得成功,但卻確立了富勒“更輕,更快,更好”的設計理念。之后的二十年,秉承著這一理念,富勒推出了“動態極緊”系列(Dymaxion是由“Dynamic—動態”“Maximum—最大化”和“Tension—張力”共同組成的混成詞):動態極緊車、動態極緊地圖、動態極緊洗手間等,以及最著名的動態極緊住宅(Dymaxion House)。他于1920年開始設計的動態極緊住宅,最后定格于一個圓形的平面,通過中心柱由上方形成的懸吊結構支撐,理論上電力自給自足,利用環境自然取暖和通風,能夠抵抗地震和暴風,幾乎不需要保養維護。與現代建筑的旗手——法國建筑師柯布西耶所代表的國際主義——“帶有機器感的住宅”——不同,富勒的動態極緊住宅是真正意義上的居住機器,可以像家用轎車一樣工業化生產并運送到全球各地的消費者手里,并能按照功能需要對房間布局進行靈活調整。雖然“動態極緊住宅”一直沒有成功大批生產,但隨著美國參與第二次世界大戰,富勒所設計的升級版動態極緊部署單元(Dymaxion Deployment Unit,簡稱DDU)以類似的功能滿足了軍方對大量簡易居所的急切需求,數以百計的DDU得以被量產并發配給軍隊使用。

球頂的世界

“思考是舍棄無關性的瞬間。”

—— R.巴克敏斯特·富勒,談論思考

自詡“綜合全能”的富勒自然不會滿足于只做一個工程設計師,也不會滿足于“只求事半功倍”的軍事工程理論和“動態極緊”的設計思想——和同時代的大多數天才一樣,他尋求一個凌駕于現象之上的統一理論。富勒認為,思考在本質上就是確立聯系的過程,這些確立的聯系不可避免擁有著幾何的形態。在當時的他看來,宇宙是幾何的,能量是幾何的,思維也可以是幾何的。帶著這樣的世界觀,1947年,富勒在黑山學院和學生們成功搭建了第一個網格球頂(Geodesic Dome)—— 一個日后成為他個人標簽的專利設計。

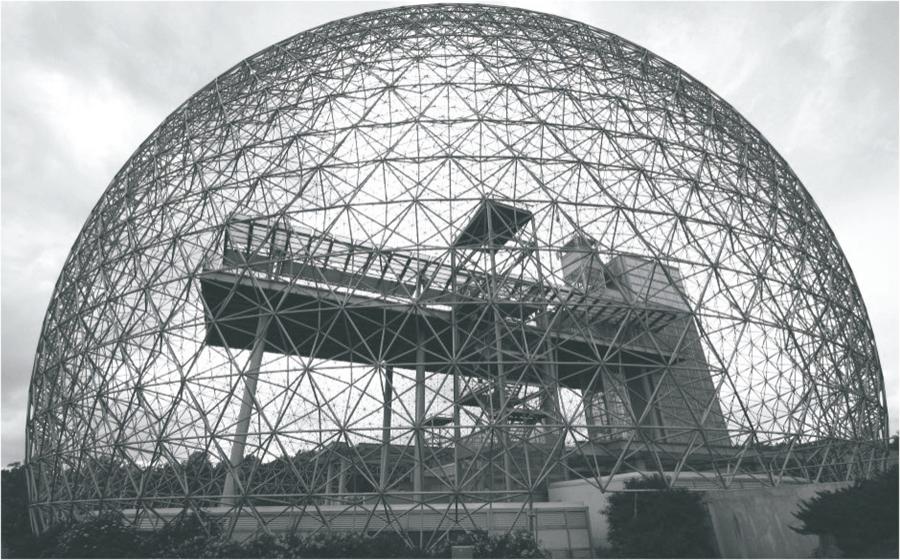

網格球頂輕質而堅固,結構效率極高,也便于安裝。球狀的外墻使得其在內部空間體積相同的情況下比常規方形建筑擁有更小的相對表面積,從而最小化建筑材料的使用和外墻熱能的流失,在節省經費的同時可以極大地降低能源消耗。網格球頂的多重優勢很快被軍方認可,富勒開始為美國的空軍、海軍以及冷戰時期用于監視蘇聯的遠程預警(DEW)系統設計專用的球頂。

富勒的成功并不止步于軍事領域,他先后為美國政府設計了1956年喀布爾國貿會上在48小時內建設完工的美國館,以及幾乎成為1967年蒙特利爾世博會標志的直徑長達76米的美國大球頂。

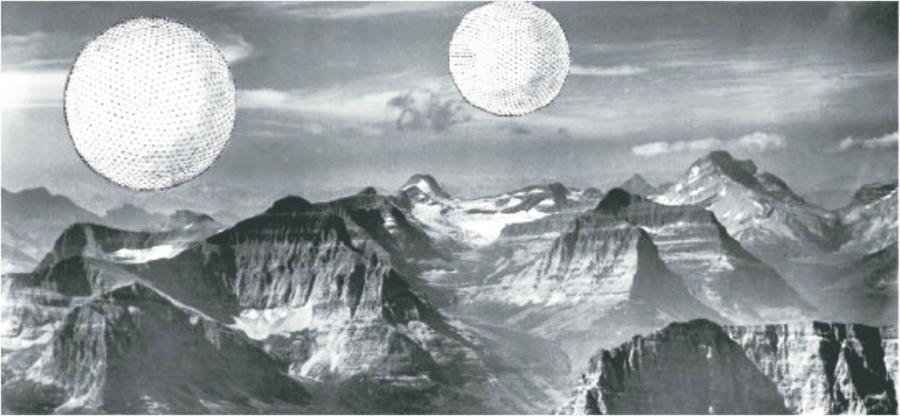

由于其優異的性能,富勒樂觀地認為球頂體系幾乎可以無限制地按比例放大,從而在城市尺度上解決問題。曼哈頓球頂便是其中比較著名的設想之一。富勒設想用球頂將曼哈頓中城區完全覆蓋,從而達到控制天氣、免除積雪處理費用、減少空氣污染等目的。類似的設計還被富勒運用到了之后東圣路易斯老人河新城 (East St. Louis “Old Man River” City)的項目中。城市街道和樓房被堆砌成類似隕石堆的形態,與向上拱起的大球頂相輔相成。大球頂本身透光,回收雨雪用于灌溉和消防,并在地面設置護城河以收集不能完全回收而溢出的積水。富勒還在同一時期提出了“九霄”(Cloud Nine)的飄浮球城市設想。富勒認為,由于網格球體所包裹的氣體體積隨比例增長的速度比其表面積的增長速度高一個指數級,當球體足夠大的時候,只要將球體內部的氣體加熱至少1度,產生的浮力就足以抵消網格結構的自重和其他負重。

然而這些都不是富勒思考的終點。

“地球號”太空船

“我總聽人談起:‘不知道搭乘一架太空船是什么感覺’,其實答案很簡單:你現在是什么感覺?我們每天都在體驗的便是這問題的答案。我們每個人都是太空船上的船員。”

—— R.巴克敏斯特·富勒,談論“地球號”太空船

作為當時最炙手可熱的設計師,到逝世前,富勒建成的金屬球頂總數超過了30萬個。但這還不是富勒的終點。艱苦的海軍生涯以及從抑郁中重新振作的經歷,使得富勒一生致力于為“全人類的福祉”作貢獻。除了一觸即發的冷戰大環境,當時籠罩著學者的還有令人絕望的“馬爾薩斯災難”(Malthusian Catastrophe):人類的增長速度恐會超過技術水平提升所帶來的食物增長速度,從而造成重大的社會危機。富勒的觀點與之截然相反,富勒對設計創造和技術發展懷有驚人的樂觀態度。在NASA崛起的背景下,1964年,富勒開始了一系列巡回演講,并最終把演講內容收錄出版,取名為《“地球號”太空船操作指南》。同樣擁有封閉的環境和有限的資源,富勒在前人思想的基礎上,通過涉及太空旅行這個流行話題,希望能夠激起人們保護地球、合理利用資源、構建交流渠道、崇尚和平的社會意識。

在那個桌面電腦概念還不存在的年代,富勒想象用一臺全知的超級電腦來協助設計師、規劃師和工程師為“地球號”太空船進行準確的導航。通過一系列的宣傳和努力,1969年,富勒終于在南伊利諾伊大學開啟了一個耗資超過一千萬美元的“世界資源模擬中心”計劃, 將配備有巨大的球頂建筑,以及各種配套的高科技電子設備。就在這里,富勒策劃著“地球號”太空船計劃的實質內容——“世界游戲”。富勒對外宣傳,“世界游戲是一個用科學方法尋找高效利用世界資源的嘗試”, 通過數據模擬的方式,將世界運行的現狀展現在人們眼前。富勒聲稱,作為“一戰”時美國海軍的一名軍官,他曾學習了全球性戰略、世界戰爭博弈論和系統論。這種類型的博弈模擬通常是以惡性的零和競爭為框架,不是你死就是我亡,但富勒認為科學技術的發展、正確的溝通和資源處理方式能夠帶來共贏的局面,保證全人類過上和平而優質的生活。

已經沒有足夠的影像資料能夠再現當時“世界游戲”運行的實況,但毋庸置疑的是,富勒的設想所帶來的影響是深遠的。作為一個海軍老兵,秉持著“事半功倍”信念的富勒,一再宣揚“世界游戲”的目標是最大效率地利用資源,從而可持續地給全人類及后代提供更高的生活標準,有效減少紛爭,化解污染,并保護自然環境和古文物。

很諷刺的是,這種呼之欲出的“軍事”理念卻讓富勒成了環境保護主義人士和反文化運動人群中的熱門人物。受到富勒的影響,1967年《全球概覽》(Whole Earth Catalog)雜志開始發行并風靡一時,除了富勒以外,《控制論》(Cybernetics)的作者維納和《理解媒介》的作者麥克盧漢也對雜志的創辦精神有所啟發。《全球概覽》廣泛地涉及了非主流生活方式、可持續化設計,以及實驗性媒體和社區運作方式等方面的各種信息;該雜志曾經分享過許多與富勒的價值觀類似的建筑師、媒體和運動,包括2015年剛剛被追補授予普利茲克獎(Pritzker Prize)的德國建筑工程師弗雷·奧托(Frey Otto)、對后世產生深遠影響的建筑電訊派(Archigram)以及反文化運動組織“螞蟻農場”(Ant Farm), 還有直接受富勒球頂設計啟發而興起的反文化藝術社群“天降城市”(Drop City)。在2005年斯坦福大學畢業演講上,喬布斯稱《全球概覽》是“他們那一輩人的《圣經》之一”,就像是“提前了35年發行的紙版谷歌一樣”,并引用雜志上的原話“保持饑餓,保持愚蠢”來給演講結尾,以此激勵新一代的年輕人。

時至今日,富勒仍然能夠在學術和實踐界激起研究熱情,著名的英國建筑師諾曼·福斯特以及哈佛設計學院都在組織新一輪針對富勒的學習。富勒對多學科融合的熱情、他的“協同”思想、他在球頂基礎上生成的基于圖案模式的思維方式,以及他對“事半功倍”理念的追求,不僅僅對建筑界的自成一派發起了挑戰,也鼓勵了多學科融合,還對環保生態思潮、全球化思考方式、整體主義等等在社會上和多學科中的推廣起到了不可替代的促進作用。他所主導的“世界游戲”與后世一系列在全球化框架下對人類發展和資源使用進行模擬演算的研究方式有著不可分割的關系。時至今日,他所設計的網格球頂和張拉整體結構仍然在年輕設計師的全新嘗試中屢屢出現,全無過時之感。

富勒一生一共拿到了38個榮譽學位、27個獎項、26個不同專利,他自詡為“綜合預見型設計科學家”,又被后人標上過建筑師、工程師、科學家、詩人、教育家、反文化傳教士等等稱號。但這其中和他最貼切的,仍然是富勒的半個校友派德·恩克(Peder Anker)2007年撰文紀念富勒時所用的標題——《巴克敏斯特·富勒,“地球號”太空船的船長》。

現在的我們已無從知道 ,1916年的夏天,當身為海軍船長的富勒,指揮著由他捐贈的海軍巡邏艦游走于緬因州海灣的時候,他可曾想過,這個“船長”的職位,他一干就干了一輩子。

【 責任編輯:楊 楓】