基于居民滿意度調查的小城鎮規劃建設提升研究——以天津市東麗區華明示范鎮為例

趙博陽,張小弸

(1. 天津市城市規劃設計研究院 天津 300201;2. 天津大學建筑學院 天津 300072)

2013年的中央城鎮化工作會議對未來新型城鎮化提出了戰略部署和要求,會議指出城鎮規劃和建設水平是城鎮生命力的所在,強調要融入讓群眾生活更舒適的理念,強調對于城鎮建設的每一處細節的重視。告別過去高速、粗放的建設模式,認真對待每一個細節將是未來新型城鎮化規劃與建設的一個重要特征,也是決定城鎮建設水平的關鍵因素,這就對未來的規劃工作提出了更高的要求。

自 2005年開始,以華明示范小城鎮為代表,天津市通過“以宅基地換房”的核心理念,推動了大批城郊建制鎮的城鎮化改造。經過 10年的努力,目前這些規劃項目大多已經建成,大量農民也早已遷居其中。總體上看,這些項目很好地落實了最初的設計理念,提升了農民的生活品質,促進了農業人口的城鎮化轉變。然而由于當時的小城鎮規劃設計尚處在探索階段,沒有現成的實例和經驗可供借鑒,雖然在很多方面規劃設計認真考慮了農民的需求特點,但建成后的效果并非都很理想。同時,在這 10年當中,宏觀的經濟、社會背景以及天津城市發展水平都發生了巨大的變化,居民的很多新增需求也都遠遠超出了當時的想象,認真地研究這些需求將對未來新型城鎮化的規劃設計起到舉足輕重的作用。

西方對于居民滿意度的研究始于20世紀60~90年代快速城市化進程的中后期,其研究內容主要集中在居住生活相關的某一方面,如建筑特征(Rossi,1955;Spear,1974)、戶外環境(So,1966)、公共服務設施(Kain & Quigley,1970)及鄰里關系(Garrod & Willis,1992)等,國內的研究則主要集中在對城市新建商品房(陳浮,2000)和舊區改造項目(劉勇,2010)的測評。這些研究為本文提供了可行的研究方法和經驗。

1 研究內容與方法

1.1 研究對象與方法

本文選取了天津小城鎮建設中最具代表性的華明示范鎮作為研究對象(見圖 1),重點對建成后的實際使用情況進行調查,從還遷農民滿意度調查入手,歸納還遷農民滿意度特征,重點分析他們對實施效果的評價和對不足之處的建議,以期為未來的農民社區建設項目提供更好指導,提高城鎮建設水平,提升農民生活品質,促進農村人口的城鎮化。

本文首先通過問卷調查的方式對示范鎮的最終使用者也是最有發言權的群體——還遷農民進行入戶回訪調查,問題針對規劃設計的各個技術細節,力求盡可能全面地找出已建成小城鎮項目反映出的規劃和技術問題,并分析研究還遷農民各種最新的實際需求。

圖1 天津市東麗區華明示范鎮Fig.1 Huaming Town in Dongli District,Tianjin

問卷調查以還遷農戶為基本單位(以是否共同居住在同一住房界定),主要調查對象為戶主,考慮到農民受教育程度不高,同時為了提高問卷的合格率,本文主要采取與被調查者“一對一”的入戶現場訪談方式進行問卷調查。在保證調查規模代表性和可靠性的基礎上,考慮到實際調研條件,本次調查共發放調查問卷100份。

1.2 調查研究內容

在調查內容上,問卷涉及范圍涵蓋三大類(包括公共設施、居住條件和就業、保障及文化 3個方面),11個中類(包括交通設施、服務設施、市政設施、綠化景觀、活動空間、住宅、小區居住環境、小區內市政設施、就業、社會保障、文化),38個詳細指標(包括公交設施、步行條件、機動車交通、公共停車、商業設施、金融設施、郵電設施、醫療設施、教育設施、養老設施、公共空間排水設施、公共空間環衛設施、公園、街道綠地、公共活動空間可達性、公共活動空間設施、住宅戶型、住宅供熱、住宅節能、住宅安保、住宅供電、住宅電信、小區綠化、小區活動設施、宅間綠化、小區內排水設施、小區內照明設施、小區內消防設施、小區內環衛設施、務農便利性、非農就業崗位、職業培訓、醫療保險、養老保險、失業保險、鄉土文化保護、原村莊社會關系保持、文化活動組織)。問卷內容幾乎涵蓋了還遷農民生活、工作中與小城鎮建設相關的絕大部分方面,力求不放過任何一個細節。同時,調查問卷還包括開放式內容,鼓勵還遷居民對小城鎮規劃和建設的各個方面提出意見和建議。

在調查問卷的統計上,本文采取了定性與定量相結合的統計方式。對每一個調查的詳細指標評價采用了力克特五點量的形式,設定了很好、好、合格、差、很差5階梯度判斷,并相對應(2、1、0、-1、-2)5個得分等級。在最終的結果統計時,每個具體指標在 100份問卷中的平均得分將作為還遷農民對于這一項指標滿意度的成績。同時,問卷還對于每個詳細指標增加了具體意見和改進建議,在問卷結尾設置了對小城鎮建設的意見和建議等開放性內容。

2 調查結果與分析

2.1 指標類調查結果與分析

通過對調查問卷的統計發現,華明鎮的還遷農民總體上對華明示范鎮規劃和建設質量是滿意的。所調查的38個具體小類指標中,除了住宅供熱滿意度和小區內綠化滿意度 2個指標的平均得分低于 0(即低于合格水平)外,其余 36個指標都超過了合格水平。另一方面統計發現,在總共38個指標中,并沒有指標得分超過1(即滿意度達到好的水平),也反映出近年來隨著社會和經濟的發展,還遷農民整體上對小城鎮規劃和建設質量要求在不斷提高。

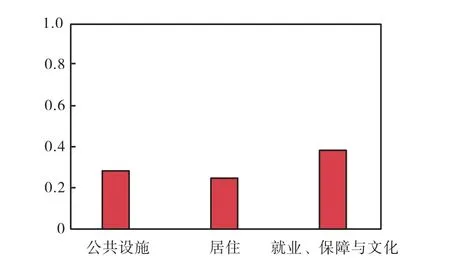

在調查問卷所涉及的公共設施、居住和就業、保障與文化3大類中,公共設施和居住的平均得分相近,分別為 0.289和0.251,處于稍高于合格的水平。而在就業、保障與文化類,平均得分達到了 0.380。這反映了華明鎮還遷農民對小城鎮建設中的軟件指標的滿意度高于硬件指標的滿意度(見圖2)。

圖2 三大類指標滿意度Fig.2 Degree of satisfaction of the three major indexes

在對公共設施大類下的 5中類指標進行統計后,發現還遷農民對公園和公共活動空間的滿意度較低,分別為0.165和0.185,對服務設施的滿意度最高,為 0.358,其次為市政設施(0.325)和交通設施(0.283)。對其下 16個小類指標的問卷結果統計表明,大多數指標得分處在0.2~0.5之間。還遷居民滿意度較低的 2項為醫療設施(0.02)和公園(0.06)。滿意度最高的 1項為養老設施,平均得分為 0.68。另外,公共停車和商業設施的滿意度得分也較高,分別為0.51和0.52。

居住大類下的各中類和小類指標滿意度的問卷結果統計表明,華明鎮還遷農民對住宅的滿意度最高,平均得分為0.308;對小區內市政設施的滿意度其次,為 0.235;對小區內居住環境的滿意度最低,為 0.16。作為與還遷農民日常生活最為密切的部分,各小類指標的得分差異度最大。住宅供電滿意度得到了所有小類中最高的 0.83分。而還遷農民對于住宅供熱和小區綠化的滿意度為所有小類中最低的,得分為-0.01,也是唯一兩個低于合格標準的項目。除此之外,還遷農民對于住宅安保和小區內排水設施的滿意度也很低,得分分別為0.02和0.06。對于住宅節能、小區內活動設施以及環衛設施的滿意度也不高,分別為0.14、0.14和0.17。

在對就業保障和文化大類的各中類和小類指標滿意度的問卷結果統計后,本文發現還遷居民對社會保障中類的滿意度最高,平均得分為0.45,其次為文化中類(0.357)和就業中類(0.333)。同時,各中類下的小類指標得分普遍較高。還遷農民最滿意的一項為養老保險的滿意度,得分達 0.6,這個結果也和公共設施中養老設施的高滿意度相一致。還遷農民對務農便利性滿意度最低,得分為0.2。

2.2 開放式問題調查結果與分析

在對開放式問題進行統計后,本文發現還遷居民對華明示范鎮建設和規劃存在一些普遍意見,這些意見主要集中在對居住大類即所居住小區的范圍內。由于華明示范鎮規劃設計建設時間較早,所執行的停車標準較低,目前小區停車位嚴重不足成了還遷居民意見最大的方面。同時,與之相關,小區入口通道狹窄、綠化影響交通也是還遷居民反映較多的問題。小區環境方面,還遷農民對綠化的意見較多。除了前面提到的綠化景觀阻礙交通外,小區內景觀樹木影響住宅采光,景觀鋪地材質和施工較差,雨后積水問題嚴重是兩個較大的問題。在住宅方面,還遷居民對中水未通、供暖不可調節以及戶內陽臺過高,影響視線的意見比較多。在公共設施方面,還遷農民普遍認為華明示范鎮與市區聯系的公共交通不足,部分農民希望未來地鐵線能在華明設站。還遷居民對就業保障與文化方面沒有提出特別的意見。

3 對小城鎮規劃建設的提升研究

對華明鎮問卷調查與入戶訪談表明天津的小城鎮建設很大程度上改善了農民的生活和就業質量,推動了城鎮化的進程,促進了農業人口向城鎮居民的轉變。作為小城鎮建設的典型,華明示范鎮在規劃、建設和管理上都達到了比較高的水平。

同時,通過對調查結果的分析可以看出,就業、保障與文化是還遷農民最滿意的部分。這表明城鎮化帶來了更多的就業崗位與培訓機會,社會保障從無到有,鄉土文化保護與文化活動的蓬勃開展,也證明了城鎮化是提高農民收入、提升農民素質、改善農民生活的唯一途徑。

對于華明示范鎮的公共設施部分,調查表明居民滿意度較高。這證明華明鎮規劃、建設上基本滿足了農民的需要。另一方面,與市區的公交聯系缺乏也確實是小城鎮建設中一個亟待解決的問題。新城市主義所倡導的 TOD模式(以公共交通為導向的開發)雖然普遍在規劃設計階段被提及,但真正落實的項目較少,而且運輸能力普遍偏弱,難以承載起小城鎮大量的公交需求。要從根本上解決這一問題,最重要的是應從選址做起,整體規劃小城鎮布局體系,將小城鎮建設與總體交通規劃相結合,以城市公交建設帶動小城鎮建設,以小城鎮建設反補城市公交建設。同時,對于已經建成的小城鎮,城市規劃應著眼優化存量,通過區域公交網絡規劃,提升小城鎮可達性,進而疏解市中心過高的人口密度。

還遷農民的主要意見還集中在與他們日常生活最密切的小區內部。在對自身住宅滿意度調查中,還遷農民的不滿意主要集中在供熱和安保兩方面。在未來的小城鎮建設中,必須提高住宅建設標準和建設質量控制,同時對已建成部分,應及時做好改造工作。在居住環境上,調查表明還遷農民對小區內的綠化景觀滿意度最低,造成這一結果的原因主要有兩方面,一方面是在最初的規劃設計中,依照的停車規范標準過低,對停車和小區內部機動車交通的需求預測不足,造成停車、道路與綠地嚴重沖突,很多綠地被侵占,景觀設施被破壞。另一方面則是示范鎮建成后,小區內部管理缺失,綠化缺乏維護與管理,造成小區建成后數年內環境品質急劇下降。要解決這些問題,除了要提高停車設計標準外,提出符合還遷農民需要的綠化和居住環境設計導則尤為重要,要考慮到如何在長期低綠化景觀維護成本下提升居住環境品質。同時,需要發揮還遷農民的自身能動性,建立一套類似傳統村規的管理體制,讓農民自覺自愿的維護小區綠化景觀。

4 結 語

小城鎮建設是我國新型城鎮化的重要組成部分,其規劃建設質量直接關系小城鎮生命力的強弱。要提升小城鎮的規劃建設水平,一方面要深入傾聽其中居民的意見,建立公眾參與機制,不斷調整相關的標準、方法、內容,滿足居民不斷變化的需要;另一方面要從存量規劃的角度入手,對已建成的小城鎮不斷改進,提高其中居民的工作、生活質量,使新型城鎮化不但在量上增長,更在質上提升。■

[1] 陳浮. 城市人居環境與滿意度評價研究[J]. 城市規劃,2000(7):25-27,53.

[2] 徐磊青,楊公俠. 上海居住環境評價研究[J]. 同濟大學學報,1996,27(5):546-551.

[3] 劉勇. 上海舊居住區居民滿意度調查及影響分析[J].城市規劃學刊,2010(3):98-104.