古林箐自然保護區生態系統格局動態變化研究

張蒙蒙 楊凱悅 周汝良

摘要以2010年云南省古林箐省級自然保護區邊界為基礎,借助ARCGIS和Fragstats軟件從時間和空間上統計分析2000~2010年保護區范圍內的生態系統變化特征,計算生態系統轉移矩陣和景觀格局變化特征,并且對十年內的變化進行了分析總結。結果表明:古林箐省級自然保護區的生態系統構成在2000~2005年呈現出上升趨勢,而在2005~2010年呈現下降趨勢。景觀格局指數從側面反映這一規律。但是,從宏觀上講,云南古林箐省級自然保護區在十年間其生態系統構成和景觀特征保持不變。生態系統構成在2000~2010年呈現出先上升后下降的趨勢主要是由于森林生態系統的構成出現先上升后下降的變化情況。

關鍵詞古林箐自然保護區;生態格局;動態變化;景觀指數

中圖分類號S759.9文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)31-007-03

Dynamic Changes of Ecosystem Pattern in Gulinqing Nature Reserve

ZHANG Mengmeng, YANG Kaiyue, ZHOU Ruliang*

(Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224)

AbstractBased on the boundary of Gulinqing provincial nature reserve, by means of ARCGIS and Fragstats software, this article from the temporal and spatial statistical analyze the changes in the characteristics within the scope of protection zone ecosystem, calculate the transfer matrix and landscape pattern changes of ecosystem, and analyze and summarize the changes within the ten years. The results show that the composition of Gulinqing provincial nature reserve ecological system in 2000-2005, shows a rising trend, and from 2005 to 2010 presents a downward trend. And the landscape pattern index from the side reflects this law. But speaking from the macroscopic, provincial nature reserve of Yunnan Gulinqing in ten years the ecosystem structure and landscape characteristics remain unchanged. The ecological system in 2000-2010 showing increased after the first decline is mainly due to the composition of forest ecological system after rising first decline.

Key wordsGulinqing nature reserve; Ecosystem pattern; Dynamic change; Landscape indices

自然保護區對保護自然界野生動植物以及自然生態系統、自然棲息地方面發揮著巨大的作用[1-2]。截至2010年,云南省共有自然保護區159個,總面積278.9萬hm2,其中,已建國家級自然保護區20個,總面積147萬hm2;已建省級自然保護區39個,總面積63.4萬hm2;已建州級自然保護區57個,總面積48.9萬hm2;已建縣級自然保護區43個,總面積19.6萬hm2。

云南省自然保護區的面積、數量都居中國前列。雖有一些研究表明自然保護區的建立能夠有效地防止生物多樣性缺失[3-5],但還有些研究則表明在自然保護區內仍存在土地覆蓋退化趨勢[6]。例如,由于受氣候變化的影響[7]以及保護區管理體制的不完善和人類活動的影響等原因[8],棲息地流失和景觀破碎化的程度仍在上升[9],生物多樣性依然在減小[5]。

隨著遙感(RS)和地理信息系統(GIS)的發展,近年來越來越多的學者把兩者相結合來探討自然保護區的動態格局變化及規律[3]。

為了對古林箐省級自然保護區內陸地生態系統的動態格局變化進行分析,利用遙感和地理信息系統相結合的方法,選取2000~2005、2005~2010年為研究時間段,分析云南省古林箐省級自然保護區內陸地生態系統的類型、分布、比例與空間格局及其10年來的變化,并且對各類型生態系統相互轉化特征進行分析。在以上研究的基礎上,選取斑塊數量、斑塊密度以及景觀連通度來評價生態系統的結構和異質性[10-12]。

1材料與方法

1.1研究區概況

古林箐省級保護區地處云南省低緯高原東南邊緣,位于文山州馬關縣西南部,其地理位置在103°53′~104°5′ E,22°41′~22°53′ N,東西寬20.5 km,南北長21.5 km。保護區包括古林箐國營林場的5個林區以及古林箐鄉、篾廠鄉的部分地區,東部和南部緊鄰河口縣,與越南相望,西部以南溪河為界,與屏邊大圍山自然保護區相對應,北部與本縣的篾廠鄉、木廠鎮接壤。整個保護區屬于紅河水系。古林箐省級自然保護區地處我國三大生物多樣性地區之一的滇東南-桂西北的核心部位,為獨具特色的自然保護區,不僅有環境功能和潛在效益,而且對保持自然生態系統中的生物種多樣性及其豐富的生物遺傳基因有極高的科學價值。

1.2數據源

選取的數據源為1∶5萬的云南省縣界行政圖、古林箐自然保護區邊界范圍圖以及2000、2005、2010年的古林箐自然保護區生態系統類型分類圖。數據由云南省環境科學研究院提供,以省級自然保護區的生態系統分類體系二級分類系統為基礎,用環境衛星CCD和Landsat TM/ETM影像,通過遙感數據解譯獲取。

1.3數據處理方法

數據處理的主要平臺是ARCGIS軟件和Fragstats軟件。首先,用ARCGIS軟件計算一級生態系統的構成、轉移矩陣和二級生態系統的構成、轉移矩陣[13]。然后,采用Fragstats統計景觀指數、景觀指數包括斑塊數、平均斑塊面積(表1)和景觀連接度等[14]。

景觀連接度是指景觀促進或阻礙生物體或某種生態過程在源斑塊間運動的程度,反映景觀的功能特征。景觀連接度理論與方法是景觀評價、管理和生態規劃的重要基礎,對于區域可持續發展和生物多樣性保護等方面的研究都具有重要的指導意義[15]。

指數計算公式生態學含義

斑塊數量NP=n用于衡量目標景觀的復雜程度,值越大說明景觀構成越復雜

平均斑塊面積MPA=i/ni用于衡量景觀總體完整性和破碎化程度,值越大說明景觀越完整,破碎化程度越低

2結果與分析

2.1生態系統類型與分布

從表2可以看出,古林箐省級自然保護區一級生態系統主要由森林、草地和耕地構成。2000年古林箐森林生態系統占地面積最大,總面積為514.0 km2,占古林箐總面積的90.3%;2005年古林箐森林生態系統占地面積最大,總面積為549.1 km2,占古林箐總面積的90.9%;2010年古林箐森林生態系統占地面積最大,總面積為514.0 km2,占古林箐總面積的90.3%。森林生態系統的面積呈現出先上升后下降的趨勢,而其他類型生態系統的面積和比例則保持不變。

從表3可以看出,古林箐自然保護區二級生態系統分為闊葉林、針葉林、闊葉灌木、草地、園地。其中,2000年,面積從大到小依次為闊葉林、針葉林、闊葉灌木、草地、耕地、園地,分別占總面積的78.3%、10.1%、2.0%、0.1%、9.6%;2005年,面積從大到小依次為闊葉林、針葉林、闊葉灌木、草地、園地,分別占總面積79.5%、9.5%、1.8%、0.1%、9.0%;2010年,面積從大到小依次為闊葉林、針葉林、闊葉灌木、草地、園地,分別占總面積78.3%、10.1%、2.0%、0.1%、9.6%。古林箐自然保護區二級生態系統中的闊葉林呈現出先上升后下降的趨勢,而針葉林、闊葉灌木、草地、園地面積在10年間保持不變。

2.2生態系統類型轉換特征分析與評價

從表4可以看出,2000~2010年10年間古林箐轉移矩陣未發生變化。

從古林箐自然保護區一級、二級生態系統轉移矩陣可以得出,保護區內一級、二級生態系統的轉移矩陣10年間未發生變化。這表明10年間古林箐自然保護區的土地利用類型未發生變化,保護區取得較好的保護效果。

2.3生態系統景觀特征分析與評價

為進一步理解2000~2005年古林箐自然保護區生態系統格局結構和異質性,采用斑塊個數和斑塊密度來評價景觀密度大小和差異、聚散度、多樣性[12]。

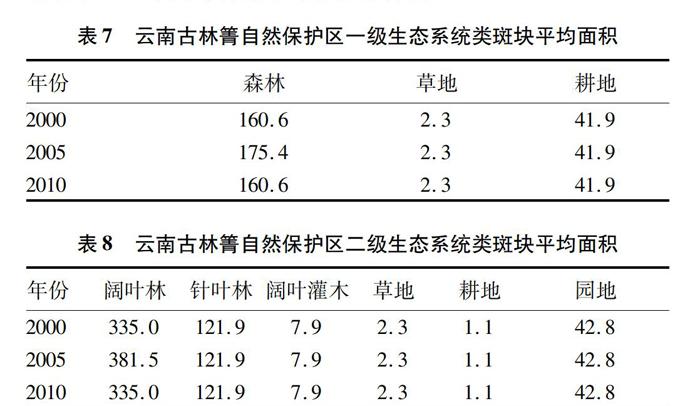

從表6可以看出,景觀指數變化主要是在2000~2005年。2005~2010年呈現出先下降后上升的趨勢,但從全局上看10年間保持不變,這與古林箐自然保護區一級、二級生態系統轉移矩陣的數據相一致;2000~2005年斑塊個數呈現出下降的趨勢,說明景觀的破碎化程度減小,平均斑塊面積指數上升也說明這一趨勢;2005~2010年斑塊數呈現上升趨勢,而平均斑塊面積呈現出下降趨勢,說明在此期間古林箐自然保護區的破碎化程度增加。在2000~2010年,斑塊數和平均斑塊面積保持不變。這表明從宏觀上講古林箐自然保護區的景觀破碎化程度在10年間保持不變。

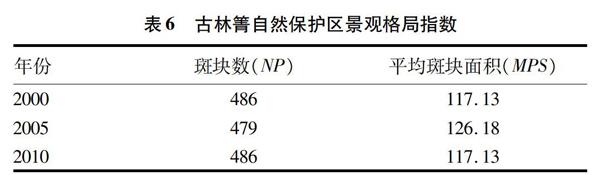

從表7和表8可以看出,2000~2010年,古林箐自然保護區一級生態系統呈先完整化后破碎化的變化,最終在評估后期變為評估初期的景觀特征狀態。一級生態系統中以森林生態系統為主體景觀特征,二級生態系統中以闊葉林為主體景觀特征,其次是針葉林、園地。二級生態系統中僅闊葉林在2000~2005年,2005~2010年發生變化,但是與2000年相比,2010年闊葉林景觀未發生變化。

從圖1可以看出,古林箐自然保護區的景觀連接度在10年間保持不變。景觀多樣性維持在一個穩定的水平,有效地保護生態系統的穩定性。

3結論與討論

利用地理信息系統和遙感技術相結合的方法,以林箐自然保護區在2000、2005、2010年一級、二級生態系統分類數據為基礎,借助于ARCGIS和Fragstats軟件,研究保護區內一級、二級生態系統的動態變化特征和規律。在該研究的基礎上,對研究區的景觀特征進行分析評價。

在2000~2010年間,古林箐自然保護區一級、二級生態系統都表現出先呈完整化后破碎化的變化,最終在評估后期都變為評估初期的景觀特征狀態。一級生態系統中以森林生態系統為主體景觀特征,二級生態系統中以闊葉林為主體景觀特征,其次是針葉林、園地。二級生態系統中僅闊葉林在2000~2005以及2005~2010年發生變化,但是與2000年相比,2010年的闊葉林景觀未發生變化。這表明古林箐自然保護區取得較好的保護效果。

參考文獻

[1] 楊曉俊,盧瑋.自然保護區的生態旅游發展現狀及對策[J].防護林科技,2015(3):78-79.

[2] 范澤孟,張軒,李婧,等.國家級自然保護區土地覆蓋類型轉換趨勢[J].地理學報,2012,67(12):1623-1633.

[3] ERVIN J.Protected area assessments in perspective[J].Bio Science,2003,53(9):819-822.

[4] BRUNER A G,GULLISON R E,RICE R E,et al.Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity[J].Science,2001,291:125-128.

[5] JAMISON E.Protected area assessments in perspective[J].Bio Science,2003,53(9):819-822.

[6] VASCONCELOS M J P,MUSSBIAI J C,ARAU'JO A,et al.Land cover change in two protected areas of GuineaBissau(1956-1998)[J].Applied geography,2002,22:139-156.

[7] ARAU'JO M B,ALAGADOR D,CABEZA M,et al.Climate change threatens European conservation areas[J].Ecology letters,2011,14:484-492.

[8] 譚愛軍,余玲江.糯扎渡自然保護區生物多樣性保護管理現狀與對策探討[J].防護林科技,2015(6):112-114.

[9] 廖芳均,陳志明,劉宗君,等.南嶺自然保護區各功能區景觀格局研究[J].中南林業科技大學學報,2015,35(9):113-138.

[10] 趙偉,謝德體,劉洪斌.重慶市景觀格局動態變化分析[J].長江流域資源與環境,2008,17(1):47-50.

[11] 陳利頂,傅伯杰.黃河三角洲地區人類活動對景觀結構的影響分析:以山東省東營市為例[J].生態學報,1996,16(4):337-344.

[12] 朱麗,李金霞,秦富倉,等.鄂托克旗風蝕荒漠化景觀格局動態變化研究[J].中國沙漠,2009,29(6):1063-1068.

[13] BURROUGH P A.GIS and geostatistics:Essential partners for spatial analysis [J].Environmental and ecological statistics,2001,8(4):361-377.

[14] 傅伯杰,胨利頂,馬克明,等.景觀生態學原理及應用[M].北京:科學出版社,2002.

[15] 吳昌廣,周志翔,王鵬程,等.景觀連接度的概念、度量及其應用[J].生態學報,2010,30(7):1903-1910.