數字閱讀的基本理論問題

柯 平

(南開大學商學院信息資源管理系 天津 300071)

人類所有的閱讀現象,如果沒有從感性認識到理性認識的升華,沒有對于現象的本質探究和對于基本問題的深入,就不會有科學的理論指導并促進閱讀社會的健康發展,數字閱讀也不例外。鑒于數字閱讀的快速發展以及數字閱讀文化的形成,而已有關于數字閱讀的研究大多是對圖書館界、出版界、讀書界數字閱讀活動的經驗總結,以及對數字閱讀現象的描述,這一領域的基礎理論研究顯得特別薄弱,導致學術界對于數字閱讀缺乏科學的闡釋,數字閱讀的概念混亂、類型模糊、理論基礎不明確等,也導致實踐界對于數字閱讀的認知存在誤區,數字閱讀推廣應用缺乏有效的理論指導。基于此,文章試圖對數字閱讀的概念、主體、客體、類型等進行分析,以解決數字閱讀領域的關鍵理論問題,為數字閱讀學的構建提供理論上的基石。

1 數字閱讀的概念體系

目前,數字閱讀概念混亂導致學術界與相關應用部門缺乏準確的理解和共同語言,直接影響理論建構和數字閱讀的發展。最為突出的是“數字閱讀”與“數字化閱讀”成為當下的流行詞,前者在圖書館界使用普遍,如中國圖書館學會閱讀推廣委員會專門設立了“網絡與數字閱讀委員會”,被認為“是最合適、完整的概念”[1];后者在出版界使用較多。中國新聞出版研究院發布“全國國民閱讀調查”,也使用了“數字化閱讀”,產生了巨大影響并起到了廣泛推廣的作用。這種同一概念使用不同詞匯的局面從科學上不符合學術語言的要求。關于數字閱讀(Digital Reading)的定義,百度百科解釋為:“數字閱讀指的是閱讀的數字化,主要有兩層含義:一是閱讀對象的數字化,也就是閱讀的內容是以數字化的方式呈現的,如電子書、網絡小說、電子地圖、數碼照片、博客、網頁等等;二是閱讀方式的數字化,就是閱讀的載體、終端不是平面的紙張,而是帶屏幕顯示的電子儀器,如PC電腦、PDA、MP3、MP4、筆記本電腦、手機、閱讀器等等。與傳統的紙質出版物相比,數字化電子出版物具有存儲量大、檢索便捷、便于保存、成本低廉等優點。所以,數字化閱讀日益受到各國年輕人的歡迎和追捧。”[2]這一定義被廣泛引用[3]。而數字化閱讀“是指依靠各種數字化平臺或移動終端,以數字化形式獲取信息或傳遞認知的過程。數字化閱讀的范疇主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、PDF閱讀、電子閱讀等等。”[4]與數字閱讀并沒有根本的不同。溫州大學教師教育學院教授王佑鎂將數字閱讀作為數字化閱讀(e-reading)的子類[5],與學界通用做法不同,似乎不妥。

要準確界定數字閱讀,必須厘清數字閱讀與相關概念的關系,建立起數字閱讀的概念體系。在數字閱讀的概念體系中,有三類概念需要辨析:

第一類是與數字閱讀相對應的概念,如傳統閱讀(Traditional Reading)、紙本閱讀(Paper Reading)、文本閱讀(Text Reading)等,都是閱讀范疇的種概念。一般將數字閱讀對應的紙本閱讀或紙質閱讀稱為傳統閱讀,也有人將傳統閱讀分為“廣義是指紙本的閱讀,狹義則指經典的閱讀”[6]。這涉及到數字閱讀與傳統閱讀的比較分析以及對數字閱讀的態度。綜合已有觀點,不外乎三種態度:一為褒,一為貶,一為折衷。在2010年4月23日“紙質閱讀與數字閱讀——世界圖書和版權日京版集團第八屆講壇”上,作家李洱稱贊數字與文學聯姻,強調數字化閱讀帶來的益處,而作家蔣方舟則對時下功利性閱讀的現狀做了無情的批判,成為“傳統閱讀”的堅定捍衛者;北京出版集團公司董事長吳雨初以“提升紙質閱讀 拓展數字閱讀”為題,認為兩者“各有其長,部分重合,互不替代,二者共興”[7]。近幾年來,無論是出版界還是圖書館界或者學術界舉辦的有關閱讀的研討會、交流會、報告會等活動,都有關于數字閱讀與傳統閱讀的爭論。褒論者盡情列舉數字閱讀在新技術條件下帶來的種種新亮點:閱讀內容廣泛,可選擇性強,信息量大,獲取方便快捷,吸引眼球,多媒體震撼,互動體驗等等,以吸引在數字化環境下成長的新一代,并感召著對新技術向往的廣大讀者。在尼葛洛龐帝的著作《數字化生存》的影響下,堅持數字閱讀必然替代紙本閱讀,是不可逆轉的社會發展大趨勢。貶論者或懷舊心態,或習慣了傳統閱讀方式不愿改變,更喜好閱讀紙書的那種“質感”與墨香,從而將數字閱讀存在的問題,如不符合傳統閱讀習慣、視覺干擾、視覺疲勞、信息煙霧、網絡迷航等等加以放大,貶數字閱讀為“淺閱讀”(只有傳統閱讀才是“深閱讀”)、“碎片化閱讀”、“信息鹽水”等等。而折衷論者既講歷史觀也講未來觀,既重傳統閱讀的繼承,也重數字閱讀的發展,擇其長而行,兩者不可偏廢,反映了傳統閱讀與數字閱讀優勢互為補充,且在矛盾沖突中共存這樣一種過渡時期的無奈選擇。也正如此,這場爭論不休的“紙數之戰”有曠日持久之勢,紙本書消亡論以及給紙本書消亡定時間表顯得為時過早。而未來出版業的改變,特別是讀者閱讀行為的改變等,都會影響學者們對于數字閱讀概念的理解以及數字閱讀與傳統閱讀關系的判斷。從本質上看,數字閱讀與傳統閱讀都離不開閱讀的本質,是人類獲取知識與信息的一種特有方式,而不是以閱讀本身作為全部活動的終結。然而,不同的是,傳統閱讀獲得的是紙質文本知識;而數字閱讀獲得的是數字文本知識和數字媒介信息。

第二類是與數字閱讀含義相近或等同的概念,如電子閱讀(Electronic Reading)、網絡閱讀(Network Reading)、虛擬閱讀(Virtual Reading)、泛在閱讀(Ubiquitous Reading)等。早期的數字閱讀稱為“電子閱讀”,后來又增加了“網絡閱讀”、“移動閱讀”的概念。網絡閱讀以計算機和網絡為前提,其概念影響了很長時期。柯平和閆慧將網絡閱讀定位為“一種基于網絡型閱讀媒介的閱讀主體與閱讀文本之間的信息與知識交流”[8];王素芳將網絡閱讀界定為“專指網絡文化語境下的閱讀活動”[9];王余光和汪琴將網絡閱讀分為實時在線閱讀和下載離線閱讀兩種方式,后者根據載體的不同又分為以PC或終端為載體以及以手持閱讀器為載體兩種[10]。實際上,“離線”已脫離了網絡環境,超出了真正的網絡閱讀范疇,也反映出網絡閱讀的概念無法包含各種新的非網絡閱讀形式。李樹凱把基于數字基礎的閱讀方式稱之為數字閱讀,它與傳統閱讀的本質區別是:傳統閱讀的物質技術基礎是紙與印刷術,而數字閱讀的物質技術基礎是電腦與數字科技;數字閱讀包涵兩重含義: 一是普通意義上的網絡閱讀; 二是“移動閱讀”。[11]按這里的界定,數字閱讀只有網絡閱讀和移動閱讀兩種形式,限制了數字閱讀的范疇。北京大學信息管理系教授王子舟的一篇《隨電紙書洪流走入數字閱讀時代》頗有影響,他將“泛在閱讀”定義為“無所不在的即時閱讀,即人們可以在任何一個地方進行最新文本內容的閱讀。”[12]只是沒有說明與數字閱讀的關系。國內外還有稱“屏幕閱讀”(Screen Reading 或 Onscreen Reading)、“數字媒體閱讀”(Digital Media Reading)[13]等,數字媒體閱讀“是指以電子介質主要包括計算機、電子書閱讀器和手機等為顯示介質,以多媒體文本為閱讀載體,以二進制數碼形式存儲、傳播,并可通過數字媒體顯示的虛擬化閱讀方式。”[14]這里,將閱讀載體限于多媒體文本,顯然是狹小了。此外,還有“虛擬閱讀”[15]、“電腦閱讀”、“多媒體閱讀”、“手機閱讀”、“云閱讀”等概念,這些概念因使用少,影響較小。

第三類是與數字閱讀相關的概念,如閱讀、閱讀學、閱讀文化、數字閱讀時代等。數字閱讀時代是學術界廣泛使用的熱點詞匯,但什么是數字閱讀時代,還沒有一個科學的解釋。人們在夢想這個時代的“理想國”[16],也在尋找這個時代鮮明的特征和標志,王子舟將數字閱讀領域出現的電腦閱讀、手機閱讀、電紙書閱讀,稱之為三股大的“洪流”,認為這三流合一宣告了數字閱讀時代已經到來。[17]筆者認為,數字閱讀時代具有鮮明的新文化特征,由于閱讀文化的存在,數字閱讀是這個社會人們以閱讀為中心的一種文化現象。

任何一個科學術語,其概念的界定必須抓住其內涵和外延。河南大學新聞與傳播學院教授王振鐸認為:人類對媒介的閱讀,歷來就存在著數字閱讀與文字閱讀兩種方式;中國古老的“八卦”與“河圖洛書”的閱讀,中世紀西方“塔木德”學派對《圣經·創世紀》的閱讀,都含有數字與圖像相互推演的理路,可以視為傳統文本閱讀中潛隱的某種原始形態的數字閱讀。[18]這里,已經將數字閱讀的含義泛化了。“網絡即閱讀,從上網的那一瞬間開始,無論你是瀏覽新聞,還是接發電子郵件,或是看圖片、觀看在線電影……你都不可避免地開始了閱讀的歷程。”[19]這種看法也無限擴大了數字閱讀的外延。

數字閱讀需要找到恰當的邊界,必須從“閱讀”的邊界出發。閱讀包含“瀏覽”的意義,但要區分體現閱讀性質的瀏覽行為(如瀏覽網頁)與非閱讀性質的瀏覽行為(如發郵件、QQ聊天中的瀏覽),前者以瀏覽為目的和主要行為,后者以交流為目的和主要行為,瀏覽是其中的輔助。閱讀過程也包含了檢索或查尋,但傳統閱讀的檢索即為選擇文本的行為,數字閱讀中,如果將所有的信息檢索或信息查尋納入閱讀范疇,無疑是泛義的,因為利用搜索引擎或數據庫查詢并非都是數字閱讀的環節,以事實查詢或解決問題的數據庫查詢已經脫離了閱讀范疇,因為一旦檢索完成任務即終止,而無需注視、理解等閱讀環節的延續。綜上,數字閱讀是基于數字文本知識和數字媒介信息獲取的一種閱讀活動和文化現象。

2 數字閱讀的主體、客體與過程

2.1 數字閱讀的基本特征

筆者認為,數字閱讀的基本特征有四個方面:一是數字化,主要表現為閱讀內容的數字化呈現,閱讀載體的數字化工具依賴,以及閱讀方式的數字化形態,是數字閱讀區別于傳統閱讀的本質特征。二是媒體化,主要表現為多媒體環境、全媒體環境,以及受自媒體時代媒體文化的強烈影響,是數字閱讀的時代特征。三是動態化,傳統的紙本閱讀以“靜”為主要特征,閱讀對象是靜態的紙張、靜態的文字和圖像及其他靜態符號。而數字閱讀充分體現“動”感,閱讀的對象是動態的屏幕、動態的文字、圖像及其他符號,讀者可感受到符號的流動。這是數字閱讀不同于傳統閱讀的最鮮明的特征。四是交互化,讀者與作者的交流互動在傳統閱讀中非常困難,但這正是數字閱讀的突出優勢。數字閱讀能夠實現讀者與作者的雙向互動、即時交流,有利于知識自由與知識共享。

2.2 主體特性

傳統閱讀是一種線性閱讀,讀者讀什么,如何讀,都是在作者的寫作構思和意圖引導下進行的,作者占有主導地位,而讀者不得不受到作者的思想表達和知識設計的影響,處于被動接受的地位。數字閱讀中的主體既包括讀者和作者,也包括信息加工者、信息傳播者,他們都是能動的,作者創造文本時并不是單一的“作者”角色,邊閱讀邊寫作,或者根據得到的反應情況決定是否繼續創作和以何種方式創作,實際上扮演著多種角色。讀者在閱讀文本時也不單單是閱讀的角色,可以對文本進行補充、評論甚至于再創作,讀者反饋的即時性和共享性“最大限度地發掘了人的創造性”[20]。如果將數字閱讀主體看作一個系統,那么,讀者、作者和出版者三位一體,體現出了讀者閱讀的主導性,并在一定程度上顛覆了讀者與作者的關系。隨著數字閱讀環境的強化,數字閱讀中的各類主體真正成為“信息人”,從過去的網民、網上讀者發展為數字依賴,既有數字原住民“數字人”(Digital Natives)和“數字移民”(Digital Immigrants)構建的數字文化現象,也有數字社會問題如“網癮”、“屏奴”[21]等負面效應。

2.3 客體特性

數字閱讀最初的客體是電子書,電子書第一次出現是在1998年[22]。“電子書最有趣的一面不是它們使用的設備— —閱讀器, 甚至也不是文本內容自身, 讓電子書成為一種潛在的革命性技術的是它所帶來的新型的閱讀體驗。”[23]數字閱讀是一種非線性方式,通常是超文本方式的閱讀。“超文本”是美國學者納樂遜(Ted Nelson)1965 年自造的新詞,20世紀80年代中期,超文本廣泛應用于單行出版物,到90年代,超文本成為在線出版物的流行形式。數字閱讀對象是數字化的文本,可以隨時超鏈接到相關的文本或主題。例如文學閱讀中可跳轉到作者生平、作者傳記、創作背景、作者創作經驗、相關的文學評論,或者直接鏈接到相關的作品,如改編的電影、電視或者相似主題內容的其他文本、同一作者的其他作品等;歷史閱讀中可以鏈接到相關的歷史背景、歷史人物、歷史事件、歷史地理、歷史評論,或者跳轉到相關的主題與史料中。閱讀材料和閱讀內容的豐富性是數字閱讀的突出優點,不應否定。“網絡文本的豐富和生動使得網絡閱讀非常便捷和有趣,從而網絡閱讀的性質也朝著享樂化和實用化的方向發展”[24],實際上文本豐富與享樂化、實用化并沒有必然的聯系。

2.4 過程特性

與傳統閱讀中先生產后閱讀不同的是,數字閱讀環境下,數字信息快速生產,可以被讀者快速地獲得并閱讀,生產與閱讀幾乎同時發生,從信息生產和信息接受的即時性看,數字閱讀具有閱讀過程的共時性。同時,在數字閱讀中,讀者對所閱讀的文本進行信息添加(如回復、評論等)又常常成為其他讀者的閱讀文本,進而為讀者添加的文本再添加,使得閱讀過程中的文本在不斷疊加,文本生產與文本接受具有重疊性。當然,這種特性造成了原始文本不斷被影響和改變,從而失去了最初文本的創作意圖,模糊了文本間的界限,使文本關系變得更加復雜多變。此外,數字閱讀使傳統的寫作與閱讀定義發生了改變,寫作的歷史在某種意義上成為閱讀的歷史,閱讀即寫作的概念融入閱讀過程。

傳統閱讀中,閱讀方式局限性于視覺的作用,表現為朗讀、吟誦、默讀、瀏覽等。超文本和多媒體的產生帶來了傳統閱讀的革命,數字閱讀給讀者帶來了全新的閱讀體驗,不僅將視覺發揮到極致,而且聽覺剌激了人的多種官能。在閱讀過程中,不僅繼承了傳統閱讀中的多種閱讀方式,還增強了選擇性和多樣性。多種傳媒介質的發展催生了視覺文化,從而將傳統閱讀帶入了“讀圖時代”(1998年策劃人鐘潔玲為推廣“紅風車經典漫畫叢書”而推出“讀圖時代”概念)、“讀網時代”(2008年唐風出版《讀網時代:2008啟示錄》)、“視覺文化時代”[25]。

傳統閱讀是單一媒介閱讀,數字閱讀已經從多媒體閱讀發展到全媒體閱讀。2009年3月,英國電影《貧民窟的百萬富翁》登陸中國,其同名小說也同步首發,小說中文版同時采用傳統圖書、互聯網、手持閱讀器、手機等方式,采用多渠道的全媒體形式同步出版。這一成功運作讓全媒體解決方案成為傳統出版與數字出版協同合作的經典范例。

2.5 數字閱讀的技術依賴性

傳統閱讀只要有書、刊、報這些閱讀物理載體,在任何時間、任何空間都可以被讀者視覺直接感知,對閱讀環境和閱讀條件的要求并不高,極具“低碳”和“綠色”的優勢。數字閱讀與傳統閱讀相比,具有更強的技術依賴性,最顯著的以技術設備和電、光等為必要充分條件。沒有良好的信息環境、信息技術和信息設施,就不可能有高效的數字閱讀。

除了對閱讀環境的依賴,數字閱讀的載體依賴也十分明顯。傳統閱讀的載體單一即紙張,而數字閱讀對載體的依賴性強,載體多樣化產生了數字閱讀的多種載體類型,目前主要有五大類:電腦閱讀、手機閱讀、手持閱讀器閱讀、電視閱讀、其他。電腦閱讀分為網絡在線閱讀(Online Reading)和離線閱讀(Offline Reading),包括光盤閱讀、臺式機閱讀、筆記本電腦閱讀、平板電腦(如iPad)閱讀等,讀者根據自己的需要選擇安裝一些閱讀數字出版物的軟件,然后從一些網站上獲取收費或者免費的電子書、電子報紙、電子雜志等,這些出版物根據其版權情況可供讀者在線閱讀或者離線閱讀并永久保存。隨著3G 的發展,手機閱讀成了數字化閱讀中不可缺少的部分。“移動終端”、“移動數字媒體”的概念流行后,有人稱之為“移動數字媒體閱讀”,界定為“閱讀的移動化和數字化”[26]。手持電子閱讀器是為數字閱讀消費而生產的,也是最為專業的終端閱讀設備。2006年,Sony 公司推出電子書閱讀器 Sony Reader時,并未引起任何反響。一年后,亞馬遜推出了電子書閱讀器Kindle,并通過無線方式把書報刊的內容傳到Kindle閱讀器上,很快就受到消費者的青睞,從而在全球掀起了一陣手持閱讀器閱讀的熱潮。此外,隨著數字電視以及三網合一的發展,電視圖書館的興起為電視閱讀打開了一片新天地。

3 發展的數字閱讀空間

關于數字閱讀的類型,已有一些觀點。例如,揚州大學新聞與傳媒學院講師張浩等在調查體驗各種電子閱讀設備、軟件以及收集分析相關案例的基礎上,從讀者組態和內容結構兩個維度構建新型電子閱讀分類表,梳理出富媒體沉浸式閱讀、虛實間穿越式閱讀、雜志型聚合式閱讀、智能化個性式閱讀、主題性調查式閱讀、共同體推薦式閱讀、社交網研論式閱讀等7 種新型電子閱讀方式[27]。上海理工大學出版印刷與藝術設計學院副教授姜洪偉在分析現在數字閱讀概念與類型劃分基礎上,提出“在線閱讀”與“離線閱讀”兩類劃分是較好的分類方式[28]。王佑鎂借鑒分類學中的小眾分類和大眾分類原理,建構了數字化閱讀相關概念的四維分類譜系及概念視圖,提出以數字化閱讀概念的形態視角統整了該領域相關術語及概念體系,并由此提煉出多學科視野下數字化閱讀研究的六條線索,形成了一個相對清晰的數字化閱讀領域學術框架[29],等等。

如何科學地劃分數字閱讀,關系到數字閱讀及其相關應用如“圖書館數字閱讀指導”、“面向數字閱讀的數字出版”、“教育學習中的數字閱讀”等領域的發展。筆者認為,數字閱讀是一個發展的概念,隨著數字閱讀理論與實踐的發展,必然會產生更多新的類型,僅僅基于現實的觀點很難作出準確的分類。因此,從發展視角,既能循著數字閱讀的軌跡發現其重要的類型,也能發現聯結過去、現在和將來的數字閱讀的完整空間。

傳統閱讀經歷了相當長的歷史過程,從而演繹出豐富多彩的紙本閱讀類型與形態,如線裝書閱讀、現代文獻閱讀、經典閱讀、讀書、讀報、讀刊、讀書會等等。數字閱讀是人類發展到一定時期的必然,既是一種個人活動,也是一種社會活動。數字閱讀的發展歷史并不長,但也存在著從探索到繼承、從簡單到復雜日益豐富的過程,在這個過程中逐步形成多樣化的數字閱讀。

鑒于傳統閱讀與數字閱讀這一連續的發展脈絡,數字閱讀在閱讀發展史上的“另起爐灶”不可能不以傳統閱讀作為仿效和映射的對象,其結果就是文本“轉換”。因此,按文本是否經過轉換可作為數字閱讀劃分的重要標準,其劃分結果詳見表1。

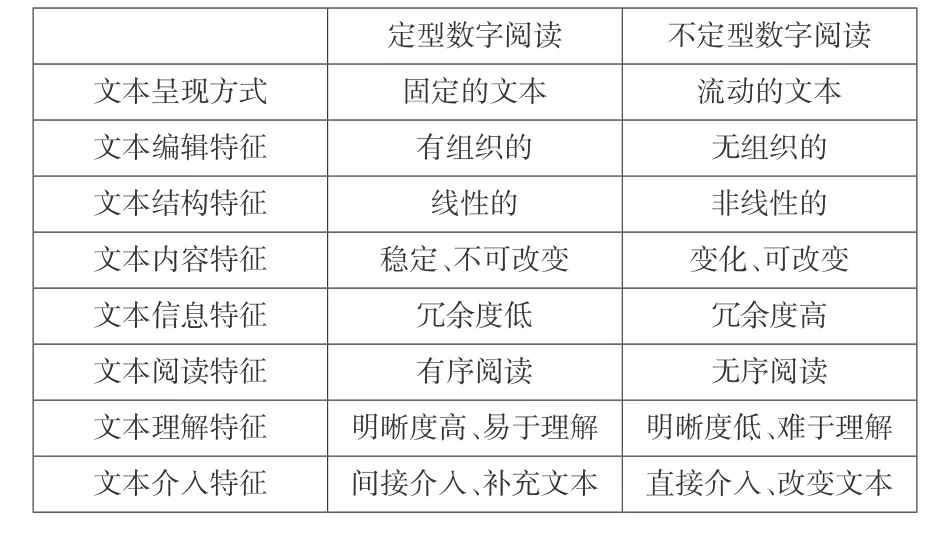

表1 按文本是否經過轉換劃分的數字閱讀

傳統閱讀中的文本以“固定”為主要特性,文本一經產生,不僅其內容相對穩定,如果改變就要等待修訂或再版,而且書寫順序、版式等呈現方式也相對固定,實質是將文本“定格”和固化,形成千百年來的閱讀傳統,很難改變。法國社會學家布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)將文件(documets)稱為“不變的移動”(immutable mobiles)。一方面,文件的特點之一就是便于攜帶和流傳,完全不像紙張之前人類在巖洞里所作的壁畫。但另一方面,文件又有不變性。我們希望書籍在傳播中不發生變化,從而保證讀者拿到的書與出版商發的書是一樣的。這種狀況直到數字閱讀出現以后產生了改變。文件是固定的,而信息是流動的,“數字化世界趨向于增強不穩定性,就又增添了一層混亂。因為數字化文件在其他方面與紙張文件相似,但卻有更強的流動性、傳播性和更弱的不變性。一些文件,如網頁,被不斷地更新。因而在網上人們很難理解‘同樣的文件’究竟意味著什么”[30]。據此,文本的固定程度(定型與不定型)可作為數字閱讀劃分的另一個重要標準,其劃分結果詳見表2。

表2 按文本是否定型劃分的數字閱讀

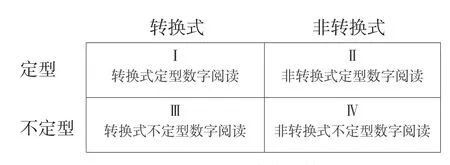

將上述兩種劃分結合起來,可以通過數字閱讀的拓樸,構建數字閱讀的四個空間,每一空間以兩種劃分交合而成的數字閱讀形態為主要表征。見圖1所示。

圖1 數字閱讀的拓樸

在數字閱讀的發展初期,是將紙質圖書數字化放在網上或光盤等數字載體供人們閱讀,這時,只不過載體發生了變化,離開了紙張,內容并沒有變化,還是出版社出版圖書時定型的信息與知識,從本質上說,這是一種轉換或復制行為。圖1的空間Ⅰ反映數字閱讀發展史上的第一個階段或第一種形態,是將傳統紙質閱讀轉移到了網絡空間,是將現實書籍閱讀世界的數字化呈現。這一形態主要發生在20世紀80年代中后期,有轉換式光盤和轉換式網頁兩種主要形式。但后來的一些轉換式光盤逐漸失掉市場,如“山東和北京兩單位制作的《二十五史》,其充其量只能叫《二十五史選編》,并且全沒有光盤書應有的風采。如此簡單的翻制將使光盤書走向死胡同, 既沒有紙質書隨意翻閱的優勢,又缺乏吸引瀏覽的誘惑。”[31]今天轉換式光盤和轉換式網頁仍然存在,但早已不是主流形態了。

20世紀90年代,人們不滿足于空間Ⅰ這種簡單的數字化復制和翻版,而是尋找數字閱讀自身的特性與規律。在各類型網站快速發展過程中,網站閱讀、網頁閱讀迅速成為數字閱讀的主流。一時間,網絡小說(1999年北京朝花少兒出版社推出了大陸第一部網絡小說《你好, 花臉道! 》)、網絡文學、網絡創作掀起熱潮,數字生產者徹底拋棄了紙本,另開閱讀世界,即空間Ⅱ。它突破了傳統紙本的表現形態,使閱讀具有了超文本和多媒體特性,因此也吸引了廣大網民。這一形態被狹義數字閱讀論者稱為真正的數字閱讀,否定空間Ⅰ。實際上,這種形態雖然突出紙本呈現的局限性,但與網站的設計思路一致,其布局和呈現仍然是定型和線性的,只不過增加了動態畫面、聲音、視頻以及超鏈接等等。

幾乎在空間Ⅱ發展的同時,走脫離紙本閱讀路線引起了那些對紙本閱讀情有獨鐘的作者、讀者、出版者以及圖書館人的恐慌,他們試圖在文本與超文本之間找到一個結合點,重新發現轉換式紙本閱讀的價值,最終的結果產生了空間Ⅲ。這一空間既是出版界的雙軌制(在生產紙書的同時生產電子書),為繼續發展紙本出版找到了依據和出路,也是讀書界的雙軌制(或閱讀紙本,或閱讀與紙本內容相同但形式不同的數字書),增加了閱讀的選擇。在傳統閱讀與數字閱讀爭奪戰以及紙本閱讀占主流向數字閱讀占主流的過渡中,這一空間發揮著不可替代的作用。

20世紀90年代末,原創性的內容網站、網絡報刊不斷涌現,開始搶占數字閱讀的市場。而當網上blog閱讀(1998年產生,2000年以后迅速發展)、微信(騰訊公司于2011年1月21日推出的一款通過網絡快速發送語音短信、視頻、圖片和文字,支持多人群聊的手機聊天軟件)閱讀興起以后,人們才找到更為理想的數字閱讀形態,進入到第Ⅳ空間。這一空間徹底解除了對于轉換的束縛,也徹底解除了對于定型的束縛,發揮了網絡和數字空間無限的創造力,展現了“內容為王”的魅力,成為今天乃至今后一個時期占主流的數字閱讀形態。

4 結語

數字閱讀的基本理論問題無疑是一個發展的問題,遠不止上述的幾個,而且上述問題還需要從廣度上進行多學科視角的綜合,從深度上進行專題的深入研究,特別需要學術界與實踐界就共同關心的問題展開思辨與研討,也需要圖書館界與出版界及其他各界就共同面臨的問題展開對話與交流。筆者籍此提出數字閱讀學的概念,作為研究數字閱讀及其相關活動規律的閱讀學分支學科,涉及數字圖書館/圖書館學、數字出版/編輯出版科學、數字資源/信息科學、數字學習/教育學等相關領域與相關學科,目的在于將數字閱讀的理論研究引向深入,以科學的理論指導信息社會各領域的數字閱讀,促進閱讀和數字文化的發展。

(來稿時間:2015年1月)

1,28.姜洪偉.數字閱讀概念辨析及其類型特征.圖書館理論與實踐,2013(9):9-11

2.百度百科.數字閱讀.[2015-02-25].http://baike.baidu.com/link? url=iFaB6WF5wYmi_Pqs148dgSS1yTrwDiEExRDt8iQuAyZ Wy2l4aqVSvJn46VznemUpCi2ioVLiMyCmVTq9GHFbYq

3.艾瑞公司. 2011—2012 中國數字閱讀用戶行為研究報告.[2015-02-01].http://report.iresearch.cn/1684.html

4.王佑鎂.國內外數字化閱讀發展及閱讀服務創新研究.中國信息界,2011(12):42

5,29.王佑鎂.數字化閱讀的概念紛爭與統整:一個分類學框架及其研究線索.遠程教育雜志,2014(1):33-39

6.趙燕.網絡時代大眾閱讀方式的選擇.圖書館學刊,2006(4):79-80

7.新浪讀書.京版集團讀書日聚焦“數字時代的國民閱讀”. [2015-02-25].http://book.sina.com.cn/news/c/2010-04-23/1826268499.shtml

8.柯平, 閆慧. 青少年網絡閱讀文化的構建//以人為本,服務創新. 北京:北京圖書館出版社, 2005:132-137

9.王素芳.網絡閱讀的發展現狀與前景探析.圖書與情報,2004(3):91-93

10.王余光,汪琴.世紀之交讀者閱讀習慣的變化. 圖書情報知識,2005(4):5-8

11.李樹凱.以用戶為中心的導讀服務延伸——基于數字閱讀時代大學生閱讀特點的思考. 高校圖書館工作,2012(5):83-85,90

12,17.王子舟.隨電紙書洪流走入數字閱讀時代.圖書館建設,2010(6):7-9

13.王曉丹.大學生數字媒體閱讀實證研究.圖書館論壇,2012(6):131-135

14.葉鳳云.數字媒體閱讀受眾行為模式研究.圖書館工作與研究, 2012(8):23-26

15.劉杰,趙志沖,李先鋒.電子雜志虛擬閱讀行為網絡的建模與分析. 武漢理工大學學報, 2010(8):147-151

16.齊琳.數字閱讀時代紙質出版物的發展前景.華北電力大學學報( 社會科學版),2011(3):36-41

18.王振鐸.閱讀、出版與教育——數字閱讀、文本閱讀與編輯出版教育之變革.河南大學學報(社會科學版),2008(6):173-182

19.傅敏,許歡.不再沉默的大多數——從blog閱讀看網絡閱讀的發展.圖書情報知識,2005(4):9-12

20.朱詮.網絡時代話閱讀.新聞出版交流,2001(4):15-17

21.李敬.數字化時代 我們該如何閱讀.[2015-02-25].http://www.bbnews.cn/xw/sdbd/2014/08/469587.shtml

22.王干任.數字閱讀時代的版權經紀.出版參考,2009(10):33

23.NMC.Horizon Report 2011 Higher Ed Edition. [2015-02-01].http://redarchive.nmc.org/publications/horizon-report-2011-higher-ed-edition

24.楊軍.媒介形態變遷與閱讀行為的嬗變——以印刷媒介與網絡媒介為例的考察.圖書館工作與研究,2006(2):90-92

25.趙維森.視覺文化時代人類閱讀行為之嬗變. 學術論壇,2003(3):127-131

26.谷雪.移動數字媒體閱讀觀察與展望.綏化學院學報,2013(6):126-128

27.張浩,錢冬明,祝智庭.電子閱讀方式分類研究.中國電化教育,2011(9):31-35

30.(美)約翰·希利·布朗,保羅·杜奎德.信息的社會層面.王鐵生,葛立成,譯.北京:商務印書館,2003:186

31.吳旭君.網絡閱讀和其他.出版與印刷,2000(1):9