218例醫療糾紛法醫學鑒定回顧分析

顏偉韜,符曉亮,閆 杰,郭亞東,蔡繼峰

(中南大學 基礎醫學院,湖南 長沙 410013)

醫療糾紛是指醫方與患方對醫療行為的后果及其原因在認識上出現分歧,患方要求醫方承擔責任或要求醫療損害賠償等糾紛[1]。醫療糾紛與其他民事糾紛一樣通常需要經過民間或行政調解、仲裁、民事訴訟等途徑進行解決[2],而醫療糾紛的法醫學鑒定作為侵權責任舉證的措施就成為解決糾紛的關鍵。隨著公民法制觀念和權利意識的增加,醫療糾紛的維權案例不斷增多,本文通過對218例醫療糾紛法醫鑒定案例進行回顧分析,為保護醫患雙方合法權益,預防醫療糾紛提供參考資料。

1 資料與方法

本研究案例資料全部來自2008—2012年湖南省湘雅司法鑒定中心鑒定的醫療糾紛案例,共218例,所有案例的鑒定資料(包括委托書、病歷資料復印件及相關鑒定資料等)均完備。對所有案例進行分類匯總后,編制統一編碼表格,逐一登記,采用描述性統計方法分析了上述案例資料的年度變化、年齡構成比、醫院級別與專業科室、責任認定等。

2 結果

2.1 醫療糾紛的年度分布

本研究案例資料共計218例,來自2008年1月至2012年5月。其中,2008年有15例(6.88%);2009年有 48例(22.02%);2010年有 57例(26.15%);2011年有 78例(35.78%);2012年有 20例(9.17%)。

2.2 被鑒定人性別和年齡分布

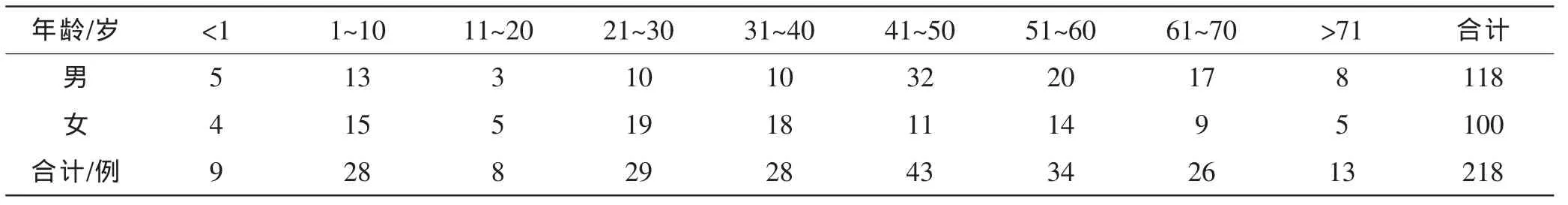

本組鑒定案例中,男性118例(54.13%),女性100例(45.87%)。從統計數據可以看到,被鑒定人年齡以41~50歲組例數最多,占19.3%;其次為51~60歲組,占15.1%;1~10歲組和31~40歲組均占12.8%,21~30歲組和61~70歲組分別占12.4%和11.9%;其余年齡組相對較少。然而,將案例以性別分類后進行年齡分布統計能夠看出,男性和女性分布有各自的高峰,男性高峰出現在1~10歲組和41~50歲組,女性高峰出現在1~10歲組和21~30歲組(見表1)。

2.3 被鑒定人損害后果構成

在218例醫療糾紛案例中,被鑒定人死亡的有56例(25.69%);被鑒定人殘疾的有75例(34.40%);被鑒定人完全康復或未構成殘疾的有87例(39.91%)。所有案例中,符合生存機會喪失或治愈機會喪失概念的案例有37例(16.97%);不符合的有175例(80.28%);無法確定的有6例(2.75%)。

2.4 糾紛涉及的醫院分布

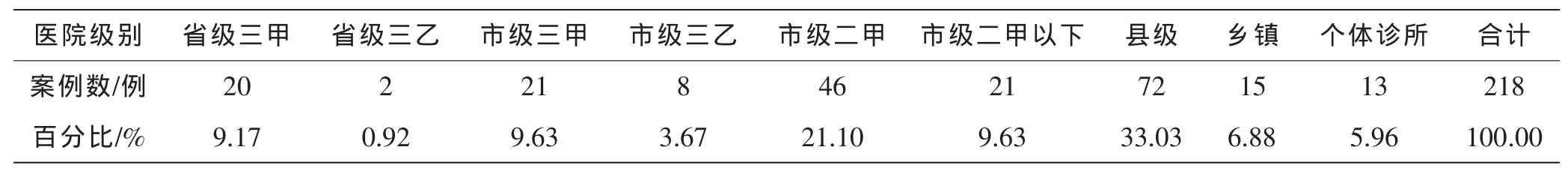

218例醫療糾紛案例中,涉及各級醫療機構,其中發生在縣級醫院的最多,其次為發生在市級二級醫院的,省級三級醫院和市級三級醫院發生醫療糾紛的比例相對較小,發生在鄉鎮醫院和個體診所較少(見表 2)。

2.5 糾紛涉及的臨床專業科室分布

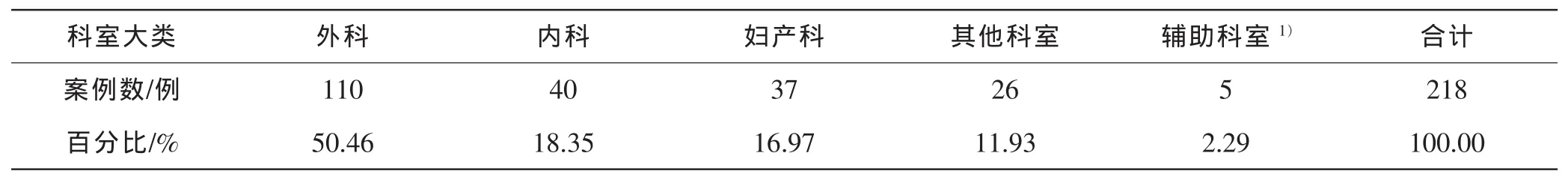

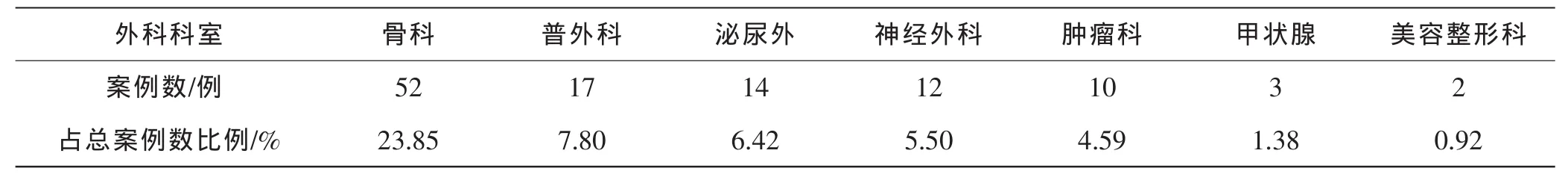

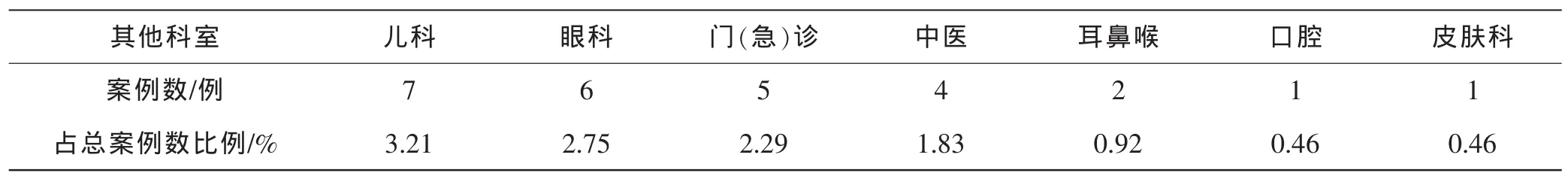

發生醫療糾紛的臨床專業科室大類分布見表3。在本組案例中,發生醫療糾紛最多的科室大類為外科,其后依次為內科、婦產科、其他科室,輔助科室最少。表4~6為各科室大類的詳細分布情況,可以看出:外科大類中,骨科發生醫療糾紛最多;內科大類中,心血管內科和神經內科所占比重較大;其他類別科室占11.93%,這類科室涉及兒科、眼科、門(急)診、中醫科、耳鼻喉、口腔、皮膚科。

表1 218例醫療糾紛被鑒定人的性別和年齡分布

表2 218例醫療糾紛涉及的醫院分布

表3 218例醫療糾紛涉及的科室大類分布

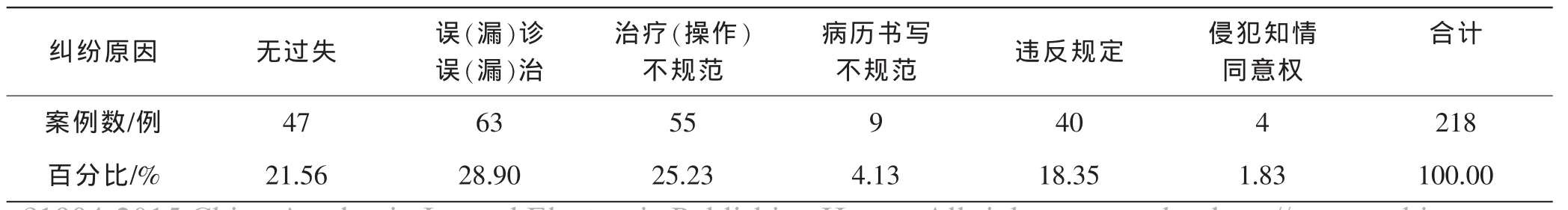

2.6 醫療糾紛原因分布

218例醫療糾紛案例中,通過參照《侵權責任法》、《執業醫師法》、臨床診療規范、同行評議等,判斷醫療機構存在醫療過失行為的案例有171例(78.44%),無醫療過失的有47例(21.56%)。主要的醫療過失種類有:誤(漏)診誤(漏)治,治療(操作)不規范,病歷書寫不規范,違反醫療相關法律法規及操作規范,未盡告知義務或侵犯知情同意權(見表7)。

2.7 醫療責任認定

本組案例中,依據損害后果的具體情況,結合法醫臨床專家意見,參照司法系統相關法規,判斷醫療過失行為與被鑒定人的損害后果存在因果關系的有136例(62.39%),不存在因果關系的有52例(23.85%),無法確定的有30例(13.67%)。對案例資料進行綜合分析,通過法醫專家討論,對照相關鑒定法規做出相應的法醫學鑒定意見,根據鑒定結果,醫療機構具有完全責任10例(4.59%)、主要責任67例(30.73%)、次要責任45例(20.64%)、輕微責任21例(9.63%)、無責任52例(23.85%),有23例因材料不足等原因無法確認責任,占10.55%。

3 討論

3.1 年度分布、被鑒定人的性別和年齡分析

根據本研究的218例醫療糾紛的描述性統計分析可以看出,2008—2012年,湖南省內醫療糾紛的法醫學鑒定數量呈逐年上升趨勢,醫療糾紛的鑒定已構成法醫學鑒定的重要組成部分。醫療糾紛鑒定數量增長,一方面是因為公民的法制意識和維權意識不斷增強;另一方面是因為各級醫療機構的技術水平和管理水平還有待加強,需要進一步提高醫療服務的質量;再者,2010年7月1日起實施的《侵權責任法》被公眾所熟悉,也影響著醫療糾紛鑒定數量的增長[3]。伴隨著鑒定數量的增長,醫療糾紛的法醫學鑒定難度和復雜度也在逐年增加。從醫療糾紛法醫學鑒定的內容上來看,不再只是側重于醫療過錯鑒定、傷殘等級鑒定等,后期醫療費用評估、休息時間鑒定、護理情況鑒定、用藥情況鑒定等內容也在不斷增加。從技術層面來看,醫療糾紛法醫學鑒定的難度和復雜度增加表現在完成鑒定所需的技術要求不斷提高:以法醫病理學為例,在常規的組織病理技術不能滿足一些糾紛的鑒定時,免疫組化、顯微切割、生物芯片等一些高級病理學的技術開始逐漸應用于法醫學鑒定中。

被鑒定人性別比接近1∶1,男性稍多于女性。男女性年齡分布分別有兩個高峰,男性的年齡分布高峰為<10歲和41~50歲兩個年齡段,女性的年齡分布高峰為<10歲和21~40歲兩個年齡段。男女的第一個高峰均出現在<10歲這個年齡段,且性別比近似為1∶1,主要由于嬰幼兒身體抵抗疾病的能力較差,相對應的患病率和死亡率較高。再者,我國的計劃生育政策實施多年,大多數家庭為獨生子女,孩子在家庭中受到的重視相比以前更多,更容易引起家屬對醫療過程的懷疑,從而引發醫療糾紛[4]。在第二個高峰期,男性處于中年階段,隨著年齡的增長,器官功能逐漸減退,自我調控能力降低;同時高速發展的現代社會,使得生活節奏不斷加快,男性的工作、生活、心理壓力不斷加大,進一步導致機體免疫力和各種機能下降;加之居民生活水平相對于較高,普遍存在高脂肪、高熱量、高膽固醇、少維生素和纖維素的飲食和缺乏運動[5];這些因素綜合作用使得中年男性患病的幾率增加,容易發生像心血管疾病這類意外從而導致醫療糾紛。女性在第二個高峰期時正值生育期,產科的意外易于發生醫療糾紛[6]。

表4 218例醫療糾紛涉及的外科科室分布

表5 218例醫療糾紛涉及的內科科室分布

表6 218例醫療糾紛涉及的其他科室分布

表7 218例醫療糾紛原因分布

3.2 醫療機構級別和科室分析

在本組案例中,發生在縣級醫院和鄉鎮醫院的占39.91%,市二級醫院占30.73%,省級三級醫院、市級三級醫院占20.39%,個體診所等占到5.96%。縣級、鄉鎮級等低級別醫療機構發生醫療糾紛的比例值得關注,這些醫療機構醫療糾紛多發的主要原因有:(1)硬件設施落后,各類醫療檢查設備不足,無法提供全面客觀的檢查和診斷依據,容易出現誤(漏)診誤(漏)治等情況,從而引發醫療糾紛;(2)醫務人員水平層次不齊,部分醫生技術水平不高,臨床經驗不足,無法對病人進行全面細致的診斷和治療,一些低級別醫療機構甚至有無行醫資質的人員在進行診療活動,這就造成低級別醫療機構易于出現病歷問題、違規操作等醫療過失;(3)低級別醫療機構處于基層,相比大型醫院醫療費用低而且容易在短時間內到達,再加之現在看病難、看病貴的問題還有待解決,這就使得病人在出現非重大疾病時首先選擇在就近的低級別醫療機構就醫,從而增大了醫療糾紛出現的機率。

根據劉國慶等[7]、Madea B等[8]報道,外科最容易發生醫療糾紛,本組研究的218例案例中,外科發生醫療糾紛的比例最多,占50.92%,與上述國內外文獻報道一致。外科發生醫療糾紛數量最多的原因是多方面的:外科病人病情多為重大且緊急,病人收治后疾病的發展往往是迅速的,同時由其所患疾病引起的感染、休克等并發癥較多,導致死亡率高,易引發糾紛;外科病人的診治往往需要經過手術,手術的成敗與疾病的本身性質、病人個體耐受性、手術操作的難易、手術醫生的技術水平等因素密切相關,多因素的影響使得手術成敗與否的不確定性大,術中意外情況的發生也常左右著手術治療的進行,加之患方對手術治療的期望高,這就令雙方在對手術結果的認識上容易發生分歧而引起醫療糾紛。上述原因在骨科表現的尤為突出,主要在于骨科病人多涉及手術治療,治療難度和風險相對其他科室較大。

隨著生活水平的提高,人們對美的追求日益強烈,我國的醫學美容也進入了一個前所未有的發展階段,據有關統計資料顯示,我國的美容機構已逾百萬,從業人員也已達數百萬,然而2010年來,醫療美容糾紛和投訴也呈不斷上升趨勢,我國已發生各類美容毀容案件20多萬起[9],因醫療美容引起的醫療糾紛案件數量也在不斷增加,本組案例中有2例與美容整形有關的醫療糾紛,其中一例涉及雙眼皮手術,另外一例涉及祛眼袋術,兩者均是常見的美容整形手術。美容整形科出現醫療糾紛的主要原因有:患者期望值較高,手術效果不理想;技術不精,出現誤診誤治;服務態度不好,責任心不強;美容整形機構設置混亂,虛假廣告誤導患者;美容整形相關的規定不完善[10]。

婦產科發生醫療糾紛的比例也較高,主要原因在于該科室的病人多與妊娠和分娩有關,常涉及手術操作,突發情況較多,治療風險高;同時患者家屬對患者普遍比較重視,出現問題很容易懷疑醫方是否有責任而出現糾紛。此外,值得關注的是,本組案例中有1例發生于病理科的醫療糾紛,糾紛原因在于醫院病理科對病人的腫塊病理切片做出了錯誤判斷,從該案例中可以得到的啟示,病理診斷被譽為醫療活動中的“金標準”,決定著病人的治療方案、手術范圍、預后判斷,因此病理科責任重大,由于標本處理中間環節多,在標本制作過程中容易發生錯誤,這就需要病理科醫生在以下幾個方面注意預防糾紛的發生:嚴格遵守病理工作流程;妥善保管病理資料;與患者、臨床醫師良好溝通;提高病理技術和診斷水平;完善病理報告;加強病理工作的管理和質量控制[11]。

3.3 醫療糾紛原因、鑒定意見分析

鑒定醫方存在醫療過失的占78.44%,可以看出醫方的醫療過失行為是導致醫療糾紛發生的重要原因。本組案例中,醫療過失行為主要有誤(漏)診誤(漏)治,治療(操作)不規范,違反醫療相關法律法規及操作規范等,出現這些過失的表面原因在于醫療機構或醫務人員在為病人提供醫療服務時沒有盡到注意義務,所謂醫療注意義務就是指醫師在實行醫療行為過程中,依據法律、規章和診療護理常規,以預見醫療行為結果和避免損害結果發生的義務[12];然而,深層分析,可以看出醫療糾紛多發的原因在于:一是醫療從業人員的業務水平不高,對于疑難復雜疾病不能快速準確的診治,醫護人員責任心不夠,出現誤診漏診等情況;二是醫護人員的服務水平和職業道德素質不高,醫護人員缺乏熱情、方式粗暴等情況時有發生,在利益催使下一些醫務人員醫德醫風喪失;三是醫護人員法律意識淡薄,在診療過程中違反相關法律、法規、違反醫療規范操作常規,造成不良后果,從而導致醫療糾紛的發生。四是醫患溝通不暢,醫療活動的專業性極強,使得醫患雙方處于信息不對稱狀態,在這一狀態下溝通障礙就加劇了患方對醫方的不理解甚至是懷疑,從而引發醫療糾紛;五是醫療體制建設還不夠全面,醫院管理體制還不完善,一定程度上也影響著醫療糾紛的發生。當然,患者方面對醫療行業及醫學科學知識的欠缺及其情緒、經濟等因素也是引發糾紛不可忽視的原因。

在本組案例中,醫方醫療過失行為與被鑒定人的損害后果有因果關系的占62.39%,被鑒定人死亡或致殘的占60.09%,鑒定醫方有責任的占65.60%,三項數據比例接近1∶1∶1,符合醫療糾紛鑒定的原則,即有過錯且有損害結果,兩者有因果關系才定責。次要責任(包含)以下占到了50%以上,29例涉及參與度劃分的案例中參與度在小于等于50%的占75%以上,反映出多數醫療機構的診療活動還是符合相關的國家規定,工作疏忽或規定執行不仔細、醫患溝通不良等問題或是出現醫方負有次要(包含)以下責任的原因所在。無法確定責任的案例占10.55%,無法確定因果關系的占13.67%,出現這兩種情況的原因主要在于:一是在委托鑒定時提交的相關材料的真實性、合法性、完整性存在問題,這在一定程度上影響著司法鑒定的質量;二是當被鑒定人死亡時,因家屬拒絕或錯過最佳尸檢時間等情況而沒有進行尸體解剖檢驗,無法通過尸檢對死因進行判斷,從而影響因果關系確定和責任劃分。

3.4 有關生存機會或治愈機會喪失

所謂生存機會喪失或治愈機會喪失理論,是“機會喪失理論”在醫療侵權領域的拓展和延伸,它是指“在醫療行為中,醫生因過失未能施行符合醫療水準的診治,導致患者失去了獲取符合客觀情況的醫療水準的治療機會”[13]。在218例醫療糾紛案例中,需要特殊關注的是符合生存機會喪失或治愈機會喪失概念的案例有37例,占16.97%,可見在醫療糾紛領域,生存機會喪失或治愈機會喪失的情形并不少見。

當前社會提倡以人為本,醫療的目的不再只局限于維護健康,更多是在于延長個體的生命或提高生命的質量,患者有權利獲得最大的存活或痊愈機會,所以生存機會或治愈機會的重要性就不言而喻,如果不對生存機會或治愈機會予以賠償的話,對患者而言將是一種不公平[14]。然而,生存或治愈機會喪失理論尚存在爭議,沒有在我國的司法體系中得到實踐,但在醫療糾紛的法醫學鑒定中,生存或治愈機會喪失理論仍給鑒定工作帶來啟示:首先,在司法鑒定責任認定問題上,生存或治愈機會喪失理論可以成為一種因果關系認定規則,通過統計學數據和專家認定相結合,來量化糾紛中的責任劃分;其次,在司法鑒定因果關系確定問題上,當醫療過失侵權案件的因果關系真偽不明時,生存或治愈機會喪失理論的應用,就使得因果關系的可能性比例能夠作為鑒定意見,在庭審中結合統計學數據和法官自由裁量來對案件賠償進行判決;最后,通過對生存或治愈機會喪失理論的探討,將生存或治愈機會這種類權利明確為司法實踐中可以得到救濟的權利,使得在司法鑒定中能夠保護患者獲得生存或治愈機會的權利,避免“有或無”式判定帶來的不公平,有助于更加科學、公正的開展鑒定工作[15]。

4 預防醫療糾紛的建議

通過對醫療糾紛產生的原因進行深層挖掘,不難看出,醫患關系很大程度上影響著醫療糾紛的發生與發展。要改善醫患關系,就需要醫護人員與患者良好溝通,從而使得患者理解醫務人員,這樣就能減少醫患之間的猜疑,進而一定程度上減少醫療糾紛的發生。醫院、醫學院校要加強對于醫務人員和醫學生的醫德醫風教育,通過醫德醫風教育使得每一位醫務人員具有高尚的職業操守,時刻為病人著想,提高醫務人員的服務質量,從而預防和減少醫療糾紛的發生。提高醫務人員的技術水平,從而提高診斷的正確率、治療的有效率,進而提升醫療質量,減少醫療糾紛。醫院通過針對病人在醫院進行診療活動的每個環節制定相應的規章制度加強醫院的管理,可以使患者和家屬對醫院和醫生的信任度提升,確保醫務人員診療活動的準確和規范,避免科室間交接和溝通不良,從而有效預防和減少醫療糾紛。

[1]張一愚.醫患糾紛有關法律問題探討[D].暨南大學碩士學位論文,2005.

[2]崔紅志.醫療糾紛的防范與處理體會[J].臨床合理用藥,2013,6(1):160-161.

[3]蘇勇林,胡玉蓮,楊軍,等.356例醫療糾紛法醫學鑒定回顧性研究[J].華西醫學,2009,24(2):288-291.

[4]孫許朋.586例醫療糾紛案例的法醫病理學研究[D].湖北:華中科技大學碩士學位論文,2010.

[5]齊美芹,祖冬云,郭志麗,等.河北省秦皇島市健康人群體檢結果分析[J].山西醫藥雜志, 2012,41(11):1105-1106.

[6]王雷,郭亞東,陳曉剛,等.醫療糾紛法醫鑒定288例分析[J].華西醫學,2008,23(1):15-16.

[7]劉國慶,谷振勇,劉夷嫦,等.醫療糾紛170例法醫病理檢驗分析[J].南通大學學報(醫學版),2013,33(1):73-74.

[8]Madea B, Johanna Preuβ.Medical malpractice as reflected by the forensic evaluation of 4450 autopsies[J].Forensic Science International, 2009,190(1-3):58-66.

[9]楊慧艷.芻議醫療美容糾紛防范措施[J].浙江臨床醫學,2009,11(1):106-108.

[10]丹子軍,沈霞.淺議醫療整形美容糾紛及防范策略[J].現代醫院管理, 2010,8(2):51-53.

[11]陳寧.基層醫院病理科常見失誤、糾紛的原因分析及防范舉措[J].新醫學, 2011,42(2):139-140.

[12]冀占領,孫煜.醫療注意義務的構成內容概述[J].臨床合理用藥, 2012,5(2B):118.

[13]曾瑞聲.論生存機會喪失救濟理論的法律適用路徑[J].醫學與法學,2011,3(4):1-5.

[14]張艷.論機會喪失型醫療糾紛的損害賠償 [J].中共青島市委黨校.青島行政學院學報, 2011,(6):119-124.

[15]邱克強.生存機會喪失理論在醫療法中的應用[J].法制與社會,2011,(31):253-254.