自我管理模式在慢性心衰患者中的應用效果

王 雁

(天津市天津醫院,天津 300211)

自我管理是指應對慢性疾病過程中發展起來的管理方法,通過患者的生活方式的改變來保持和增進自身健康,減少疾病對自己生理、心理和社會的影響,并持之以恒地承擔預防和治療疾病的一種健康行為[1]。研究表明,心衰自我管理被提倡作為改善心衰預后的一種有效方法,開展以心力衰竭的自我管理模式,可以有效預防和控制心力衰竭[2]。本研究旨在探討規范化自我管理模式對慢性心衰患者的效果,為臨床護理決策提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取2013年5至12月,我院心內科住院治療的80例慢性心衰患者。按照隨機數字表法分為干預組和對照組各40例。納入標準:①按中華醫學會心血管病學分會臨床診斷標準[3],確診為慢性心衰;②左心室射血分數≤40%;言語正常,有讀、寫能力;美國紐約心臟病學會 (New York Heart Association,NYHA)心功能分級Ⅱ~Ⅳ級。排除標準:急性冠脈綜合征、急性肺栓塞、肝腎功能衰竭、急慢性呼吸系統疾病、惡性腫瘤、自身免疫性疾病等。

1.2 研究方法

1.2.1 常規護理措施 兩組患者住院期間均按照我院心內科慢性心衰患者的護理常規進行護理,包括病情觀察、實施護理措施,出院時給予出院常規指導。出院后,對照組不給予任何干預措施,干預組進行自我管理模式干預方案,兩組患者均發放《心衰患者自我監測記錄表》,包括藥物使用情況、日常生活管理情況、生命體征、尿量、體重等監測情況。

1.2.2 自我管理模式 出院時為干預組患者制訂自我管理模式,指派2名護士作為自我管理小組的老師,建立心衰患者隨訪檔案、組織實施自我管理教育課程和隨訪。

1.2.2.1 強化教育課程 根據患者文化程度和信息需求的不同,采取講授、個別指導、發放宣傳資料等方式來實現個性化溝通。課程內容包括:講解心衰的發生、發展和預后;認識心衰的癥狀與反應,提供圖片為基礎的教育資料;告知患者避免心衰加重的誘因:如感染(尤其是呼吸道感染)、肺梗死、心律失常(房顫合并快速心室率)、電解質紊亂和酸堿失衡、貧血、腎功能損害等。強化教育的方式:多途徑引導和教育,每季度實施3次健康知識講座,每次45~60 min。

1.2.2.2 藥物規范化指導 對其做好院外服藥方案和注意事項的指導:服用利尿藥的患者,教會患者識別電解質紊亂的表現、尿量及體質量的監測并做記錄,多食一些富含鉀的食物,如水果和新鮮蔬菜,并注意服用利尿劑的時間不宜過晚,以免影響夜間休息;對使用血管擴張劑的患者,告知其需注意的安全事項及不良反應,要求做到定時監測血壓,并做記錄;變換體位時動作要慢,防止跌倒。

1.2.2.3 日常生活管理 ①運動指導:根據患者病情制訂詳細的運動計劃,低運動量開始,逐漸緩慢增加運動強度。采取步行、慢跑、打太極拳、跳健身舞、做韻律操等方式,具體方案參考心臟康復運動處方修改制訂。②飲食指導:出院后要求患者保持良好的生活方式,戒煙、戒酒、低鹽低脂飲食,少量多餐,特別要注意晚餐不宜過飽;控制食鹽量,心功能Ⅱ級食鹽<5 g/d,心功能Ⅲ級<2.5 g/d,心功能Ⅳ級<1 g/d或忌鹽;適當限制水分,一般患者1.5~2.0 L/d;選擇低熱量、易消化飲食;少食含鈉豐富的食物,如腌制品、含鈉飲料;禁食刺激性大、產氣多的食物。

1.2.2.4 疾病管控計劃 教會患者和家屬測量脈搏、血壓、體重、記尿量的方法,并發放監測表格,囑其記錄測量結果。告知患者尿量和體重可直接反應病情變化,使其識別心衰癥狀及急性加重的表現,學會心衰急性發作時簡單處理的方法。

1.2.2.5 建立隨訪制度 建立規范的慢性心衰患者回訪記錄,隨訪護士通過門診隨訪和按計劃進行電話和家庭隨訪。內容包括:①詢問患者對服藥、體重監測、自我癥狀監測情況。②針對患者提出的問題進行解答。③預約心力衰竭門診隨訪時間。④預約家庭訪視時間。隨訪時間:每2周電話隨訪1次,每次15~30 min;每 2 個月家庭隨訪 1 次,每次 45~60 min。

1.2.2.6 心理疏導 通過與患者有效的溝通交流,對其心理狀況進行全面評估,評估主要的心理問題,同時利用感同身受、主動關懷的方式,讓患者明白緊張、恐懼對病情恢復不利,應盡量保持情緒穩定。

1.2.3 干預時間 自我管理模式干預時間為1年。

1.3 效果評價 在干預1年后對兩組患者的心衰知識掌握率、規范化服藥率、日常生活管理能力、病死率、再次住院率和心臟事件6項指標作進行比較。心衰知識掌握率由自我管理小組2名護士根據自我管理內容編制 《心衰患者知識測評試卷》,由護士進行提問式回答,滿分為100分,80分及以上者為合格。規范化服藥率和日常生活管理能力通過對《心衰患者自我監測記錄表》的完成情況予以分析和評價。心臟事件發生率是指突發的與心臟有關的病變的發生率,包括新出現的急性心肌梗死、頑固性心絞痛、心源性休克、室性心律失常、心源性猝死等。

1.4 統計學方法 數據采用SPSS17.0軟件包處理。干預前后所得數據為計量資料用表示,采用t檢驗進行比較;計數資料以率(%)表示,比較采用卡方檢驗和確切計算概率法。檢驗水準取雙側,P<0.05為差異有顯著意義。

2 結果

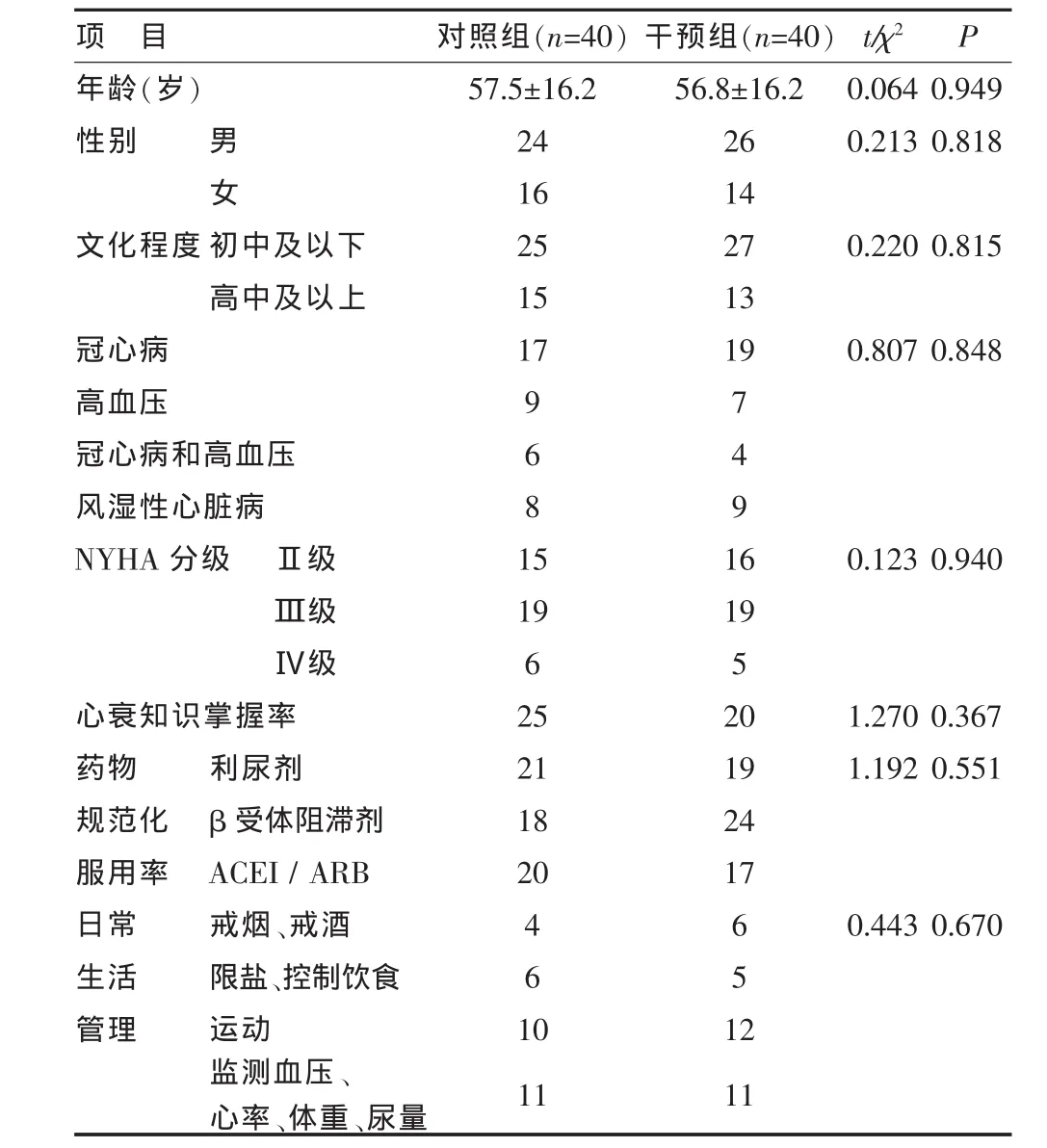

2.1 兩組患者臨床基線資料比較 兩組基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床基線資料比較(例數)

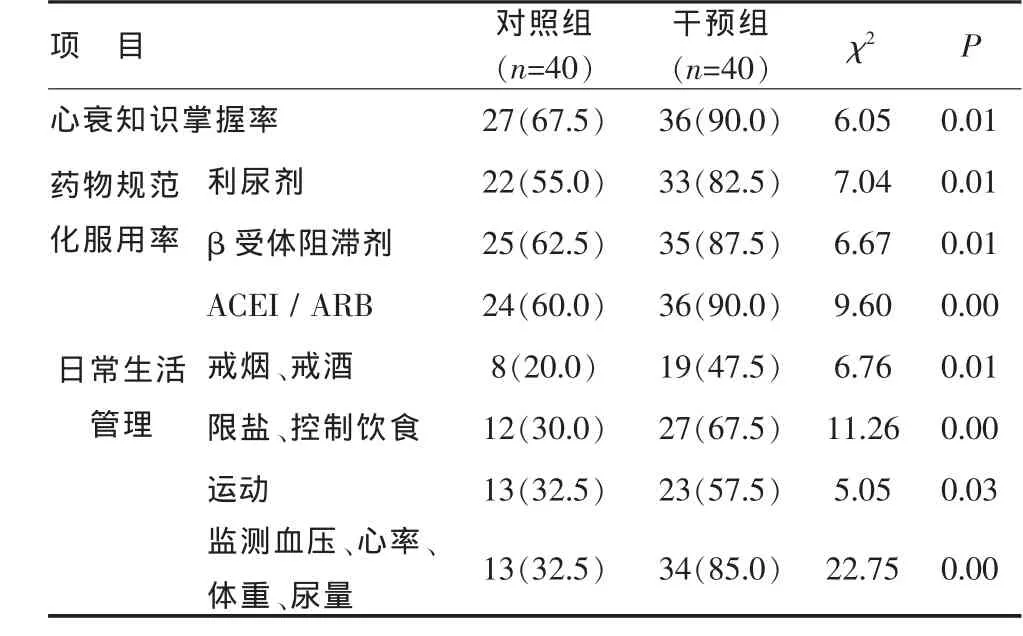

2.2 干預后兩組患者心衰知曉率、規范化藥物使用率、日常生活管理的比較 干預后,干預組的心衰知曉率、規范化服藥率、自我日常生活管理率均高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 干預后兩組患者心衰知曉率、規范化藥物使用率、日常生活管理的比較(例數,%)

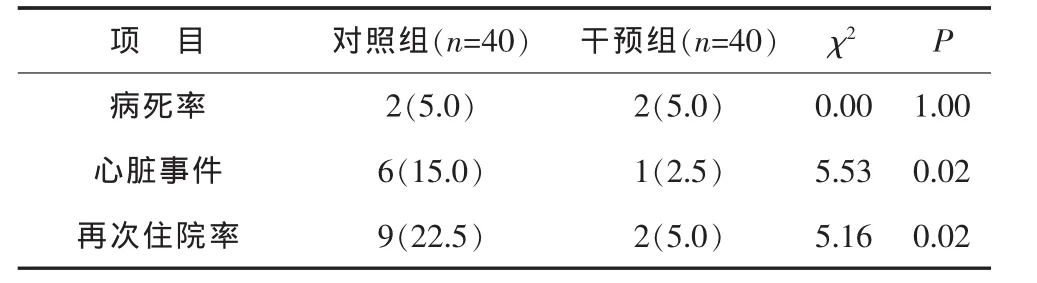

2.3 干預后兩組患者病死率、心臟事件、再次住院率的比較 干預后,干預組在再次住院率和心臟事件發生率方面均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組在病死率方面無統計學差異,干預組和對照組在隨訪期間各有2例死亡病例,干預組均為泵衰竭死亡,對照組1例患者死于泵衰竭,另1例死于猝死。見表3。

表3 干預后兩組患者病死率、心臟事件、再次住院率的比較(例數,%)

3 討論

目前國內對心衰的治療仍側重于院內治療,而患者出院后得不到規范、有效、連續的個體化治療及康復指導,再次住院率及病死率仍較高。本研究中對患者進行自我管理模式干預,經過 1年隨訪后,患者對心衰知識的掌握率、藥物規范服用率和日常生活管理均有明顯提高(P<0.05)。大量臨床試驗證實,利尿劑、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)和β受體阻滯劑可以改善心衰患者的癥狀,改善長期預后,然而使用率較低[4]。本研究顯示干預組規范化藥物的使用率較高,提示自我管理模式可以提高患者對疾病的認知,引導患者日常生活方式的的改善,提高患者服藥依從性。有研究顯示[5],對心血管疾病患者實施疾病管控計劃,可以顯著減少再次住院率和心臟事件發生率。本研究顯示,通過1年的規范化自我管理模式,干預組的再次住院率較低,心臟事件發生率較低,本研究認為獲益來源于患者對疾病認知率、規范化服藥率的提高和日常生活方式的改善。

通過發放監測表格、電話和家庭隨訪,以及利用短信聯系家屬的方法來督促和加強患者對疾病的自我管理行為,能有效提高患者的依從性和自我管理效能,可以延緩心衰的發生和心功能的惡化,降低再次住院率,減少心臟事件的發生,從而獲得較好的社會經濟效益。

〔1〕趙經營.耳穴按摩融合自我管理模式干預高血壓病的臨床研究[D].廣州中醫藥大學,2013.

〔2〕許佩華,黃招玲,洪建秀.慢性心力衰竭患者自我管理的護理研究[J].中國校醫,2012,26(6):445-556.

〔3〕中華醫學會心血管病學分會,中華心血管病雜志編輯委員會.慢性心力衰竭診斷治療指南[J].中華心血管病雜志,2007,35(12):1076-1095.

〔4〕施小青.心力衰竭患者自我管理量表的構建[D].上海:上海交通大學,2010.

〔5〕Bocchi EA,Cruz F,Guimares G,et al.Long-term prospective,randomized,controlled study using repetitive education at six-month intervals and monitoring for adherence in heart failure outpatients:the REMADHE trial[J].Circ Heart Fail,2008,1(2):115-124.