西咸新區(qū)灃西新城城鄉(xiāng)統(tǒng)籌理論模式探析

李 凱,劉 軍,蔡文麗

(陜西省西咸新區(qū)灃西新城管理委員會,陜西西咸新區(qū)712000)

引言

亞里士多德早在2000多年前就對城市有了深刻的理解,“人們?yōu)榱松顏淼匠前睿瑸榱烁玫纳盍粼诔前睢薄C鎸茖W(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,人們對城市范疇的認(rèn)識也與時俱進(jìn)。特別是對生態(tài)、環(huán)境等要素的需求越來越受到重視。因此,將人的發(fā)展放在城市建設(shè)首位,是一座城市建設(shè)和發(fā)展的根本。

西咸新區(qū)建設(shè)作為陜西省建設(shè)西安國際化大都市的重要部署,其發(fā)展理念和目標(biāo)先進(jìn),對實現(xiàn)以人為本,創(chuàng)新城市發(fā)展方式具有很強(qiáng)的示范引領(lǐng)作用。作為西咸新區(qū)五大組團(tuán)之一,灃西新城建設(shè)現(xiàn)代田園城市框架下的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌始終將人的發(fā)展放在第一位,這也是西咸新區(qū)創(chuàng)新城市發(fā)展方式、建設(shè)現(xiàn)代田園城市的重要目標(biāo)。以人為本的西咸新區(qū)創(chuàng)新城市發(fā)展方式將對陜西省及其他省市的城鄉(xiāng)一體化發(fā)展提供理論支撐和現(xiàn)實借鑒。

一、國內(nèi)外發(fā)展理論

(一)國外發(fā)展理論

1.城鄉(xiāng)一體發(fā)展理論

其中代表性的觀點有:空想社會主義的代表圣西門、傅里葉和歐文認(rèn)為“城鄉(xiāng)一體”是未來理想社會的一種普遍趨勢,城鄉(xiāng)差別和城鄉(xiāng)對立逐漸消失,社會更加和諧,城市和鄉(xiāng)村互為補(bǔ)充和發(fā)展空間,二者經(jīng)濟(jì)和地位趨于平等。斯大林認(rèn)為,城鄉(xiāng)的融合與發(fā)展,不是消滅城市和農(nóng)村,而是指在城市和農(nóng)村內(nèi)部特征或者形態(tài)上具有同等的生活條件。馬克思認(rèn)為,實現(xiàn)共產(chǎn)主義理想的前提是消除城鄉(xiāng)之間的差別,并提出了“鄉(xiāng)村城市化”的理論。恩格斯則同時提出了“城鄉(xiāng)融合”發(fā)展的概念,通過城鄉(xiāng)融合使彼此各自包含對方特征,實現(xiàn)城鄉(xiāng)差別的逐漸消失。芒福德則認(rèn)為,城鄉(xiāng)是相輔相成的,不能將城鄉(xiāng)分開或者區(qū)別對待。城鄉(xiāng)應(yīng)該同等重要,是有機(jī)的結(jié)合體。如果問城市與鄉(xiāng)村誰更重要,應(yīng)當(dāng)說“自然環(huán)境比人工環(huán)境更重要”。霍華德“田園城市”理論為現(xiàn)代城鄉(xiāng)發(fā)展,特別是城鄉(xiāng)一體化發(fā)展提供了有力參考。霍華德認(rèn)為,用“田園城市”來代替舊的城鄉(xiāng)對立格局,建設(shè)一種包含有城市和農(nóng)村共同特征的“田園城市”是未來城鄉(xiāng)發(fā)展的趨勢。加拿大學(xué)者麥基則認(rèn)為,第三世界國家應(yīng)該走不同于西方國家的城市化道路,并設(shè)計出了著名的城鄉(xiāng)一體化區(qū)域模式——Desakotasi模型,即模糊城市與鄉(xiāng)村的界限,逐步實現(xiàn)一體化發(fā)展。日本學(xué)者岸根卓郎的“城鄉(xiāng)融合設(shè)計”模式,是一個基于理想的、超越傳統(tǒng)城鄉(xiāng)社會界限的“人類經(jīng)營空間”和與自然交融的新的生存社會體系。通過“農(nóng)工一體復(fù)合社會系統(tǒng)”、“自然-空間-人類”系統(tǒng)等組成三維立體規(guī)劃,實現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。杜能提出的“孤立國”理論最初是針對農(nóng)業(yè)的,因而這一理論又被稱為農(nóng)業(yè)區(qū)位論,為城鄉(xiāng)聯(lián)系的研究奠定了基礎(chǔ)。“孤立國”理論假定,一個位于孤立國中的都市,且該都市與鄉(xiāng)村彼此供給所需的農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)品。在此條件下都市外圍按距離都市中心遠(yuǎn)近劃分為成多個圈帶(杜能圈),因此,得出結(jié)論:農(nóng)產(chǎn)品種類圍繞市場呈環(huán)帶狀分布,為以后“距離衰減法則和空間相互作用原理”的提出提供了準(zhǔn)備。

2.工業(yè)—城市導(dǎo)向模式理論

其中代表性的觀點有:劉易斯在他的“二元經(jīng)濟(jì)”模型中提出,二元經(jīng)濟(jì)發(fā)展其根本是勞動力從傳統(tǒng)部門向現(xiàn)代部門(工業(yè)部門)的持續(xù)轉(zhuǎn)移。劉易斯指出,要想讓全部居民都享受真正的城市生活的益處,就要通過不斷建立城市中心形成具有一定規(guī)模的區(qū)域統(tǒng)一體,實現(xiàn)建城鄉(xiāng)之間逐步平衡。喬根森模型對劉-費-拉尼斯模型提出不同看法,主要集中于工業(yè)部門的增長如何依賴于農(nóng)業(yè)部門的發(fā)展。喬根森的觀點認(rèn)為,為了使經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展并避免陷入低水平“均衡陷阱”,工業(yè)部門積累資本是必要的,但其前提要保證農(nóng)業(yè)有剩余。工業(yè)部門的技術(shù)進(jìn)步越快,其儲蓄率就越高,勞動力增長越快,經(jīng)濟(jì)也就增長越快,最終完成二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化;繆爾達(dá)爾提出了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的經(jīng)典理論——“地理上的二元經(jīng)濟(jì)”結(jié)構(gòu)理論,解釋其形成的原因和作用機(jī)制。繆爾達(dá)爾認(rèn)為,因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的資本、人員、商品、技術(shù)等要素的自由流動,可能導(dǎo)致先進(jìn)的地區(qū)更先進(jìn),落后的地區(qū)更落后,并使城鄉(xiāng)差異在逐步增大,最終出現(xiàn)馬太效應(yīng),形成“中心-外圍”結(jié)構(gòu)。費景漢-拉尼斯模型進(jìn)一步對二元經(jīng)濟(jì)發(fā)展中勞動力配置的全過程進(jìn)行詮釋,他將工業(yè)和農(nóng)業(yè)兩個部門的平衡增長列入影響經(jīng)濟(jì)增長重要指標(biāo),指出,勞動力從農(nóng)業(yè)部門向工業(yè)部門的持續(xù)轉(zhuǎn)移,可以推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而且有利于實現(xiàn)商品化。哈里斯-托達(dá)羅指出發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),提高農(nóng)民收入是解決城市失業(yè)和“城市病”及“農(nóng)村病”的根本途徑。

3.城鎮(zhèn)帶動城鄉(xiāng)發(fā)展理論

其中代表性的觀點有:弗里德曼和道格拉斯提出了農(nóng)業(yè)城鎮(zhèn)發(fā)展模式,強(qiáng)調(diào)通過合理的城鄉(xiāng)聯(lián)系在全國范圍內(nèi)建立經(jīng)濟(jì)與社會均衡發(fā)展的新格局。他們提出,在農(nóng)村區(qū)一級管理層次(5萬—15萬人口)集中發(fā)展農(nóng)業(yè)城鎮(zhèn),一方面可以分散過度集中于大城市的規(guī)劃與權(quán)力機(jī)構(gòu),另一方面為農(nóng)村居民提供一個有利于自身發(fā)展的場所。朗迪勒里認(rèn)為,發(fā)展中國家要獲得社會和區(qū)域的全面發(fā)展,就要基于地域范圍分散投資,表現(xiàn)為地理上的分散投資。同時要求,要建立一個完整且分散的城鎮(zhèn)體系,以給整個國家或地區(qū)的人們提供進(jìn)入市場、獲得各種服務(wù)的機(jī)會。

圖1 西咸新區(qū)灃西新城區(qū)位圖

(二)國內(nèi)發(fā)展理論

我國的城鄉(xiāng)一體化理論主要有四種觀點,主要集中在我國城鄉(xiāng)一體化內(nèi)涵、意義的界定和實現(xiàn)路徑方面。

1.城市中心論

城市中心論強(qiáng)調(diào)“城市—工業(yè)”對農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的輻射帶動作用,主張?zhí)觥熬娃r(nóng)業(yè)論農(nóng)業(yè),就農(nóng)村論農(nóng)村”的傳統(tǒng)思維局限,將新農(nóng)村建設(shè)與城鎮(zhèn)化相結(jié)合,通過城鎮(zhèn)化促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)相融,推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。黃偉雄認(rèn)為,珠江三角洲應(yīng)采取環(huán)形珠鏈狀格局,形成珠三角城鄉(xiāng)一體化的城鎮(zhèn)骨架和經(jīng)濟(jì)發(fā)展軸鏈,進(jìn)而帶動其周邊地區(qū)的發(fā)展。

2.農(nóng)村本位論

農(nóng)村本位論認(rèn)為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展不只是依靠工業(yè)化解決農(nóng)業(yè)問題,也不只是靠市民化解決農(nóng)民問題,更不只是靠城鎮(zhèn)化來解決農(nóng)村問題,所以,不能把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村僅僅當(dāng)做工業(yè)化和城市化的一個工具,而應(yīng)該把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村當(dāng)做與工業(yè)化、城市化既獨立又密切聯(lián)系的目標(biāo)。從政策層面上轉(zhuǎn)變重工輕農(nóng)的工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,通過政策傾斜于農(nóng)村發(fā)展的視角轉(zhuǎn)變目前農(nóng)業(yè)為弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民為弱勢群體的格局,從調(diào)整農(nóng)村內(nèi)部結(jié)構(gòu)入手,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力,大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),通過農(nóng)業(yè)和農(nóng)村本身的發(fā)展來縮小城鄉(xiāng)差距。

3.城鄉(xiāng)聯(lián)系論

從城鄉(xiāng)關(guān)聯(lián)視角分析,主張通過人流、物流、軟件流和資金流的有效流通促進(jìn)城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。費孝通認(rèn)為,農(nóng)村地區(qū)小城鎮(zhèn)的出現(xiàn),是大城市與廣大農(nóng)村之間聯(lián)系和溝通的紐帶和“棋子”,有效地將城市和鄉(xiāng)村有機(jī)的銜接起來。

4.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌論

從城鄉(xiāng)統(tǒng)籌視角分析,主張在保留城鄉(xiāng)各自特點的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造平等統(tǒng)一的新型城鄉(xiāng)關(guān)系,實現(xiàn)城鄉(xiāng)相互融合、雙向演進(jìn)的協(xié)調(diào)發(fā)展關(guān)系。姚士謀等認(rèn)為,德國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)萊茵河-魯爾區(qū)的成功經(jīng)驗表明,突破行政區(qū)劃分割,全面考慮各地區(qū)、區(qū)域、各城鎮(zhèn)的整體利益是構(gòu)建區(qū)域城鄉(xiāng)一體化模式的有力借鑒。

5.城鄉(xiāng)差別化協(xié)調(diào)發(fā)展論

城鄉(xiāng)差別化協(xié)調(diào)發(fā)表論主張按照城鄉(xiāng)各自的發(fā)展規(guī)律,走城鄉(xiāng)差別化協(xié)調(diào)發(fā)展道路。仇保興認(rèn)為,城鄉(xiāng)發(fā)展具有明顯差異,表現(xiàn)為生產(chǎn)、消費、公共品供給以及空間關(guān)系。實現(xiàn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,應(yīng)承認(rèn)和利用這些差異的存在,并遵循生態(tài)文明觀建設(shè)村鎮(zhèn)。

伴隨著城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn),傳統(tǒng)的“城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)”已經(jīng)不能適應(yīng)新的發(fā)展要求,用城鄉(xiāng)一體的新社會結(jié)構(gòu)形態(tài)來取代城鄉(xiāng)分離、城鄉(xiāng)對立是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的必然趨勢,也是我國經(jīng)濟(jì)改革和發(fā)展的戰(zhàn)略核心。縱觀世界各國,不論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,在進(jìn)行工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中都經(jīng)歷了城鄉(xiāng)發(fā)展的不平衡,如何發(fā)展“三農(nóng)”成為大多數(shù)國家在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展過程中遇到的難題。因此,為指導(dǎo)城鄉(xiāng)一體化建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村與城市和諧發(fā)展,國內(nèi)外學(xué)者和專家都對城鄉(xiāng)統(tǒng)籌理論進(jìn)行了積極的探索。但從國內(nèi)外研究理論成果看,國內(nèi)外研究視角、范圍存在很大差異。國外研究理論致力于一國或者更大區(qū)域的城鄉(xiāng)發(fā)展,角度雖然不同,但研究思路基本是介于美好藍(lán)圖下措施、方法的差異。國內(nèi)研究更趨于實踐,在現(xiàn)有政策體系架構(gòu)難以有所突破的前提下構(gòu)建出的依賴于不同前置條件的經(jīng)驗分析。由于國內(nèi)復(fù)雜的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境,上述研究成果并非放之四海而皆準(zhǔn),而是具有明顯的區(qū)域性特點。因此,結(jié)合灃西新城實際,分析限定區(qū)域規(guī)模條件下,對限定區(qū)域城鄉(xiāng)統(tǒng)籌進(jìn)行研究很有必要。

二、灃西新城理論模式選擇

(一)灃西新城概況

西咸新區(qū)是陜西省“十二五“規(guī)劃的重點建設(shè)新區(qū),是加快推進(jìn)西咸一體化、建設(shè)西安國際化大都市的重大戰(zhàn)略,同時也是陜西省城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的先行區(qū)。灃西新城作為西咸新區(qū)的五大組團(tuán)之一,緊鄰咸陽市主城區(qū),靠近西安市主城區(qū),與西安主城區(qū)直線距離僅為19.23公里,東至灃河,南至大王鎮(zhèn)及馬王街辦南端,西至規(guī)劃中的西咸環(huán)線,北至渭河南岸,包括戶縣的大王鎮(zhèn),長安區(qū)的馬王街道、高橋鄉(xiāng),秦都區(qū)的釣臺、陳陽寨街道,總面積143平方公里,規(guī)劃建設(shè)用地64平方公里,農(nóng)業(yè)用地約80平方公里。西咸新區(qū)按照“核心版塊支撐、快捷交通連接、優(yōu)美小鎮(zhèn)點綴、都市農(nóng)業(yè)襯托”的現(xiàn)代田園新城為發(fā)展目標(biāo),綜合新城建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局,積極創(chuàng)新城市發(fā)展方式,實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的目標(biāo)。其主要思想是以田園城市的理念建設(shè)西咸新區(qū),將新區(qū)建設(shè)成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城市建設(shè)高度融合的新城市。

(二)研究范圍界定

狹義上的農(nóng)業(yè)發(fā)展用地以種植為主。廣義上,如果考慮到城鄉(xiāng)融合①岸根卓郎《邁向21世紀(jì)的國土規(guī)劃——城鄉(xiāng)融合系統(tǒng)設(shè)計》首次提出城鄉(xiāng)融合社會概念。他認(rèn)為,城鄉(xiāng)融合社會是以自然(即森林、田園、動物)為中心的地域規(guī)劃觀念,是一種全新的國土規(guī)劃。在以自然系的農(nóng)林帶(包括漁業(yè)在內(nèi)的生命產(chǎn)業(yè))為中心的綠色如茵的田園地帶、山區(qū)地帶,井然有致地配置校園、文化設(shè)施、先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)和民宅,建設(shè)一個自然、學(xué)術(shù)、文化、產(chǎn)業(yè)、生活渾然一體、完全融合的物心俱豐的復(fù)介社會。發(fā)展,農(nóng)業(yè)用地范圍將有所擴(kuò)大,而且用地位置也不限于都市農(nóng)業(yè)區(qū),包括城市核心區(qū)用于農(nóng)業(yè)開發(fā)的土地、灃河水域、綠廊水域等等。根據(jù)灃西新城現(xiàn)狀,本文將研究范圍界定如下:一是灃西新城無論城鄉(xiāng)統(tǒng)籌還是發(fā)展都市農(nóng)業(yè),有限的資源、政策、規(guī)劃等均限定于在143平方公里內(nèi);二是農(nóng)業(yè)發(fā)展絕不限于都市農(nóng)業(yè)區(qū),不能就農(nóng)業(yè)論農(nóng)業(yè),要將農(nóng)業(yè)與城市發(fā)展、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等更為復(fù)雜的問題協(xié)同考慮,這些問題是相互關(guān)聯(lián)、相互制約的。

(三)目標(biāo)定位

西咸新區(qū)自成立以來,將建設(shè)現(xiàn)代田園城市作為城市發(fā)展目標(biāo),構(gòu)建出“核心板塊支撐,快捷交通連接,優(yōu)美小鎮(zhèn)點綴,都市農(nóng)業(yè)襯托”的城市空間藍(lán)圖。但灃西新城在實踐過程中發(fā)現(xiàn),實現(xiàn)田園城市的規(guī)劃目標(biāo)要依托城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展來實現(xiàn),包括城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、文化、生態(tài)等和諧發(fā)展。岸根卓郎的研究印證了上述觀點。因此,灃西新城將城鄉(xiāng)融合、自然生態(tài)優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)社會和諧作為現(xiàn)代田園城市的發(fā)展目標(biāo)。

(四)限定區(qū)域條件下的戰(zhàn)略分析

1.分析假定

限定區(qū)域條件下,有以下分析假定:

(1)區(qū)域范圍設(shè)置為143平方公里范圍內(nèi),全域城市化;

(2)區(qū)域內(nèi)可利用城市核心區(qū)建設(shè)用地為初始值X0、農(nóng)業(yè)發(fā)展用地為初始值Y0、農(nóng)村集體建設(shè)用地為初始值Z0、現(xiàn)有農(nóng)村勞動力為初始值A(chǔ)0、城市戶籍人口為初始值B0、農(nóng)業(yè)土地單位面積產(chǎn)值為初始值C0;城市最大人口承載力為D;

(3)灃西新城具有內(nèi)部市場和外部市場;

(4)灃西新城具有政策制定和外部資源獲取能力,且能力有限;

(5)發(fā)展目標(biāo)不變、政策具有延續(xù)性。2.發(fā)展的界定

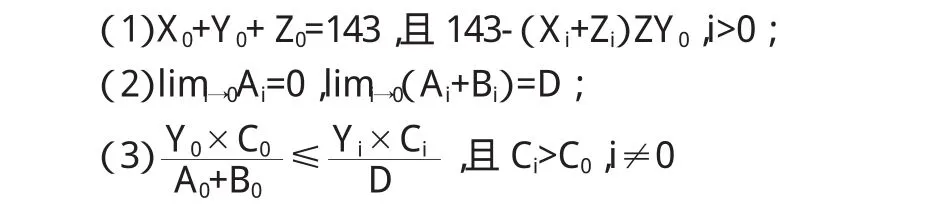

將田園城市建設(shè)成功作為終極發(fā)展目標(biāo)。設(shè)立以下發(fā)展指標(biāo):

i代表相應(yīng)年限。

Ci>C0是都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的充分條件;其他增量指標(biāo)和固定社會發(fā)展指標(biāo)這里不再列出。實際上,上述發(fā)展指標(biāo)只是理想狀態(tài)下的發(fā)展愿景,實際操作中可根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整相應(yīng)指標(biāo)。

3.限定區(qū)域的一般特性

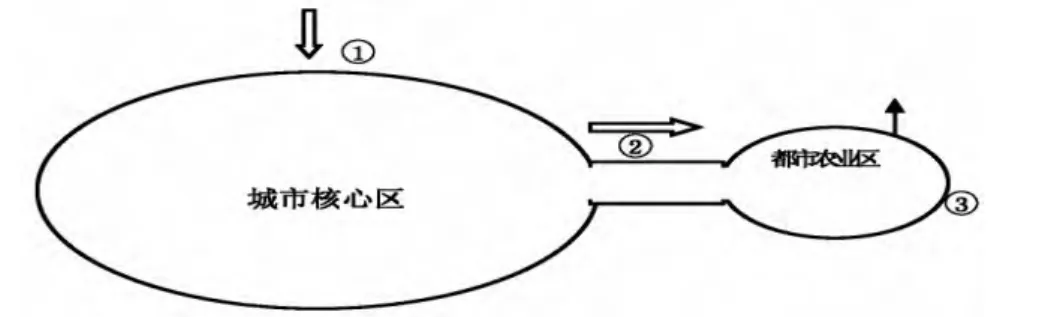

可以用“氣球”模型分析城鄉(xiāng)差異,見圖2。

所謂“氣球”模型,是指在有限資源條件下,為保持整體的勻稱,有必要對資源集中區(qū)施加一定壓力,以迫使資源向我們所希望的區(qū)域流動的意向模型。城市核心區(qū)就好比資源集中區(qū),都市農(nóng)業(yè)區(qū)好比資源匱乏區(qū)。

圖2 “氣球”模型

自然條件下,城市核心區(qū)與都市農(nóng)業(yè)區(qū)在初始期差距是天然存在的。城市核心區(qū)橢圓輪廓較大(見圖2),代表資本豐厚、勞動力素質(zhì)高、土地產(chǎn)出高、管理和技術(shù)水平高;都市農(nóng)業(yè)區(qū)上述因素均較低。在西咸新區(qū)成立之前,都市農(nóng)業(yè)區(qū)域城市核心區(qū)沒有形成,各區(qū)域均處于在外界發(fā)展條件影響下的自然發(fā)展?fàn)顟B(tài),區(qū)域發(fā)展較均衡。西咸新區(qū)成立后,根據(jù)規(guī)劃,灃西新城核心區(qū)發(fā)展要素資源集聚規(guī)模不斷擴(kuò)大,都市農(nóng)業(yè)區(qū)差距形成。在此條件下,如果持續(xù)以核心區(qū)作為建設(shè)重點,要素資源不斷向城市核心區(qū)集中,那么,隨著時間的推移,灃西新城城市雛形逐漸形成的過程中,會伴隨著農(nóng)村地區(qū)自發(fā)的自然而然的階段性演進(jìn)。但這個演進(jìn)的過程將滯后于城市發(fā)展,是一個十分漫長的發(fā)展過程。然而,根據(jù)西咸新區(qū)建設(shè)理念,建設(shè)現(xiàn)代田園城市的目標(biāo)必須將城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和城鄉(xiāng)一體化作為城市發(fā)展的重要環(huán)節(jié),需要人為施加政策壓力,以保障都市農(nóng)業(yè)區(qū)發(fā)展,擺脫城市擴(kuò)散效用依賴。為此,利用“氣球”模型分析促進(jìn)要素流動的措施。

(1)圖2中箭頭①代表政策或機(jī)制壓力。是通過政策和機(jī)制創(chuàng)新(土地流轉(zhuǎn)政策、支農(nóng)政策、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌措施等),促使更多城市資源向都市農(nóng)業(yè)區(qū)流動,包括資金、觀念、生活方式、市場、管理技術(shù)、科技、人力資本等,是全方位的要素流動,主要代表是資金向都市農(nóng)業(yè)區(qū)的單向流動。然而,政策或機(jī)制創(chuàng)新對于地方政府具有很難的突破性,主要表現(xiàn)在政府機(jī)構(gòu)的視角狹隘性。如果過分強(qiáng)調(diào)資金流動,忽略資金流動可能帶來的農(nóng)村利益格局變化以及矛盾等負(fù)外部性,則陷入公共選擇困境。因此,政策和機(jī)制創(chuàng)新雖是實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的重要手段,但必須系統(tǒng)、整體、協(xié)同推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展政策的實施。

(2)圖2中箭頭②代表城鄉(xiāng)聯(lián)系、溝通的管道。計劃經(jīng)濟(jì)時期,城鄉(xiāng)分治政策導(dǎo)致城鄉(xiāng)之間基本是隔絕的,要素流動渠道極其狹窄。今天,將城鄉(xiāng)一體化發(fā)展作為重要發(fā)展目標(biāo),城鄉(xiāng)關(guān)系逐漸融洽。但是,城鄉(xiāng)聯(lián)系的渠道尚沒有完全打開,主要表現(xiàn)是土地要素資源的不可流動性。因此,灃西新城政策和機(jī)制創(chuàng)新應(yīng)重點集中在如何擴(kuò)大城鄉(xiāng)聯(lián)系的渠道上面。主要目標(biāo)是要素市場一體化、產(chǎn)品市場一體化,最終實現(xiàn)城鄉(xiāng)政治、經(jīng)濟(jì)、社會一體化。

(3)圖2中箭頭③代表都市農(nóng)業(yè)區(qū)容納城市核心區(qū)要素資源的承載空間。在政策和機(jī)制逐步完善,渠道逐步擴(kuò)大的情況下,如果都市農(nóng)業(yè)區(qū)沒有足夠的承載能力也是無效率的。表現(xiàn)在外來資本如何參與都市農(nóng)業(yè)區(qū)建設(shè)、參與者角色如何定位、利益分配和糾紛解決機(jī)制等等。可以概括為三個政策框架體系:土地、人口、資金技術(shù)扶持。其中,土地政策主要包括農(nóng)用地所有權(quán)政策、農(nóng)業(yè)用地流轉(zhuǎn)政策、集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)、集體建設(shè)用地入市政策;人口政策主要包括戶籍政策、城鄉(xiāng)就業(yè)政策、農(nóng)民工政策等;資金技術(shù)扶持主要包括財政轉(zhuǎn)移政策、投資促進(jìn)政策、技術(shù)轉(zhuǎn)化政策等。除此之外,還包括農(nóng)村社會治理結(jié)構(gòu)政策等。通過上述一系列政策和機(jī)制設(shè)計,拓寬都市農(nóng)業(yè)區(qū)外來要素資源容納空間。在不改變農(nóng)村原住民既有權(quán)利的條件下,促使城市核心區(qū)要素資源與都市農(nóng)業(yè)區(qū)要素資源融合,實現(xiàn)更高價值。

三、結(jié)論與政策建議

灃西新城在限定的區(qū)域條件下都市農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌問題依然是復(fù)雜和系統(tǒng)性的。李兵弟在《中國城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃的實踐探索》一書中指出,單純依托城市要素的擴(kuò)散或更大范圍內(nèi)區(qū)域要素的整合(包括環(huán)境要素),或者是原有的區(qū)域規(guī)劃模式,農(nóng)村地區(qū)仍將處于被動的地位。因此,限定區(qū)域規(guī)模條件下城鄉(xiāng)統(tǒng)籌仍然是一件復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。

第一,城市發(fā)展速度、發(fā)展階段以及政策有效導(dǎo)向性將直接影響城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。就目前灃西新城的現(xiàn)狀看,城市發(fā)展速度十分快,但發(fā)展階段和政策有效導(dǎo)向性尚缺乏影響力。發(fā)展階段的初級水平是不可改變的,卻可以依靠加強(qiáng)政策的有效導(dǎo)向性予以彌補(bǔ)。主要在高素質(zhì)人才引進(jìn)、金融資本引入、本地居民生產(chǎn)和生活方式引導(dǎo)等方面施加壓力。

第二,如果不采取任何發(fā)展措施,都市農(nóng)業(yè)區(qū)的發(fā)展將十分緩慢,是在投入最小的情況下,實現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的措施之一。而如果采取政策加壓的措施,城鄉(xiāng)融合發(fā)展的過程將加快,但政府投入的政策等資源將十分巨大。實現(xiàn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展,政策加壓是重要手段。

第三,政策體系建設(shè)貫穿于城、鄉(xiāng)、企業(yè)三方之間,且只有保障城、鄉(xiāng)、企業(yè)三方聯(lián)動,政策有效性才會充分體現(xiàn)。

鑒于以上分析結(jié)論,灃西新城應(yīng)該在政策環(huán)境營造、生產(chǎn)要素流動渠道疏通以及農(nóng)村承載環(huán)境等方面努力,不斷提高區(qū)域市場投資活力,積極培育多元化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體,實現(xiàn)城、鄉(xiāng)、企共同發(fā)展。

[1]李兵弟.中國城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃的實踐探索[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.

[2]張捷,趙民.新城規(guī)劃的理論與實踐——田園城市思想的世紀(jì)演繹[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.

[3]吳敬璉.當(dāng)代中國經(jīng)濟(jì)改革教程[M].上海:上海遠(yuǎn)東出版社,2012.

[4]中國發(fā)展研究基金會.促進(jìn)人的發(fā)展的中國新型城市化戰(zhàn)略[M].北京:人民出版社,2010.

[5]岸根卓郎.邁向21世紀(jì)的國土規(guī)劃——城鄉(xiāng)融合系統(tǒng)設(shè)計[M].高文琛,譯.北京:科學(xué)出版社,1985.