咸亨酒店的隱喻——重讀《孔乙己》

□楊 磊

很長一段時間以來,耕讀傳家都是中國社會、中國家庭最根本的架構方式。相比于耕,“讀”似乎占據了更重要的地位,未必經典,但流傳甚廣的“萬般皆下品,唯有讀書高”正是對此的最佳寫照。但這種社會架構的方式,在《孔乙己》里卻轟然崩塌了。

這篇小說,魯迅塑造了一個落魄的孔乙己。通觀全文,孔乙己好吃懶做,麻木迂腐;周圍的短衣幫面對如此凄涼的孔乙己,居然也毫無同情之心。事實上,這樣的描述也符合長期以來對《孔乙己》的認識,咸亨酒店里的酒客,要么麻木,要么市儈,幾乎沒有什么正面形象。基于這樣的認識,也就不難得出這樣的判斷:《孔乙己》既是對孔乙己這個落魄文人的辛辣嘲諷,也是對封建制度這個隱蔽的上帝的批判。這樣的結論也符合魯迅的形象,或者說對魯迅形象的一貫認知。

不可否認,對過去時代和人的辛辣剖析是魯迅的深刻所在。但作為一個從舊時代過來的人,魯迅是否真的能如此決絕?是否只給過去留下一個漸行漸遠的背影?在這樣的決絕背后,魯迅有沒有想要表達、卻又刻意隱藏了什么?事實上,通過對《孔乙己》里留下的蛛絲馬跡的考察,我們可以發現,在扮演好一個批判者的角色的同時,魯迅隱藏了另一個身份,即一個過去時代的懷念者。為我們提供這些蛛絲馬跡的,正是咸亨酒店。

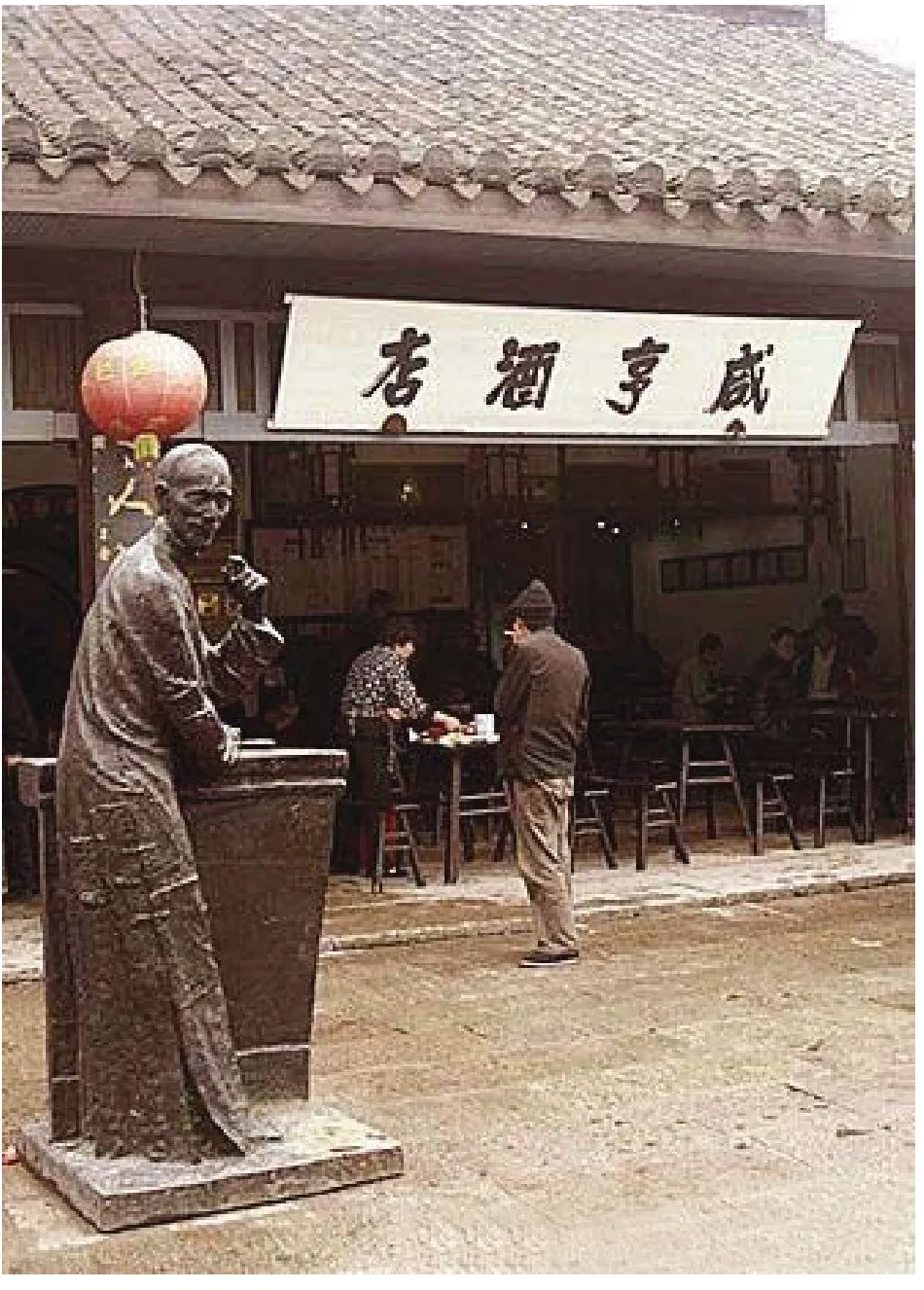

歷來的研究者普遍將眼光聚焦于孔乙己和他背后的封建制度,卻忽略了“咸亨酒店”這個十分重要的空間。這個空間中發生的一切,恰恰暗示了中國社會的失序。失序之前的時代,長衫客們能夠風流雅集的社會,在中國社會咸亨酒店化的時代里,已經一去不復返了。

魯迅把咸亨酒店分成了兩個部分,一個部分是看不見的,“只有穿長衫的,才踱進店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝”。孔乙己也屬于穿長衫的,但他十分落魄,只能和做工的短衣幫廝混。他們廝混的地方,也就是咸亨酒店里看得見的那個部分,套用當前一句流行的歌詞來說,“孔乙己在這里哭泣,在這里迷茫”。

這樣的劃分似乎無關緊要,但任何一種空間,以及空間的劃分都有其獨特的社會文化意義,甚至政治意義。在這個可見的空間里,孔乙己在這里賣弄自己的才學,也在這里被短衣幫調笑戲謔。孔乙己這樣酸腐、沒有任何功名的落魄文人,歷史上并不少見,但在20世紀初期社會急劇轉型之前,將之作為主人公的作品盡管已經出現,卻不多見。與之相映,充塞著這個空間的短衣幫,也是第一次登上歷史舞臺。但他們卻都是無名無姓的。對于他們來說,無論孔乙己是排出九文大錢,還是煞有介事地要指導“我”“茴香豆的茴字”的四種寫法,并無實質上的差別。他們要的不是孔乙己講出什么道理,而是孔乙己有所舉動。他的所有舉動,在短衣幫看來都只是笑料。除了調笑孔乙己,短衣幫這個角色似乎沒有其他任何意義。

但無論如何,這個看似無其他意義的角色,卻宣告了長衫客們不得不讓出他們長久占據的舞臺。同樣不同于傳統文學作品,除了孔乙己,其他的長衫客都是無名無姓的,甚至連“孔乙己”都只是個代號。這幾乎也是前所未有的。因此,他們盡管仍會點幾個小菜,溫一壺酒,卻退到了聚光燈之外。酒店也隨之發生了變化。在長衫客們還有名有姓的時代,酒店總是雅集之地,文人騷客們在這里飲酒賦詩,舞文弄墨。他們不一定在“店面”那里引人注目,卻總是文學作品的焦點。短衣幫的登場則改變了這些。

短衣幫的登場最終導致了什么?這其實意味著一個時代的結束:以前那個有名有姓的時代結束了。整篇《孔乙己》,魯迅都在著力描寫這個時代將會有的種種狀況,落魄無比的讀書人,無名無姓的人對他的奚落,人與人之間的關系十分冷漠,通篇看不到有一個人對孔乙己稍事同情。文章的最后,更是加深了這一點。沒有人知道孔乙己是如何消失的,也沒有人關心他還有沒有活著。只有到了年關、端午之時,酒店老板才會重復道,“孔乙己還欠十九個錢呢!”有意思的是,四年之后,也就是1923年,魯迅在《娜拉走后怎樣》的演講里認為,娜拉唯一的出路就是要有錢。金錢、精于計算的關系與社會,終于取代了舊時代那種頗有人情味的關系與社會。

1924年,魯迅寫出了名篇《傷逝》,子君和涓生因向往自由戀愛而逃離家庭,但對自由的向往并沒有改變和拯救當時自由主義者心中亟需改變和拯救的舊家庭。恰恰相反,子君回到了她曾逃離的家,并死于家中。傳統的批評將之解讀為沒有追求自由的徹底的勇氣。但換個角度來講,這何嘗不意味著,家才是子君最終的歸宿?無論如何,她都回家了,避免了死后靈魂的無處安放。令人悲傷的是,傳統家庭也只能做到這一步,在崇尚新、自由、革命的時代里,它失去了庇護個人的能力。

在摧毀家庭的喧囂中回家,這無疑是對傳統家庭的十分隱晦的肯定。這和《孔乙己》有何相關之處?事實上,這兩篇文章是一脈相承的。魯迅盡管在“咸亨酒店”里宣告了短衣幫時代的到來,但也暗示了長衫客們并沒有徹底退場。孔乙己無論被怎么奚落,都沒有放棄自己“讀書人”的身份。隔壁的長衫客們,仍然存在,只是不在場。他更是設置了一個始終沒有出場的“丁舉人”,短衣幫們這樣評價孔乙己的偷書行為,“這一回,是自己發昏,竟偷到丁舉人家里去了”,言語之間,仍然能感受到丁舉人在魯鎮擁有的地位和影響力。但無論如何,就像《傷逝》中的“家”一樣,這一切都已經日薄西山了。

該如何評價孔乙己其人?我以為“哀其不幸,怒其不爭”是最適當的。無論在哪個時代,這一類人都大有人在,雖值得同情,卻不至于將之樹立為某種值得肯定的榜樣。但僅僅把注意力集中于孔乙己,則未免顯得太單薄。我更傾向于認為,魯迅就像瓦爾特·本雅明,一邊打撈著過往的一切,一邊又向往著未來世界。不同之處在于,他不像本雅明那樣,旗幟鮮明地懷念過去,而是極為隱秘,極為小心翼翼。同樣不像本雅明,魯迅沒有明確地描繪出未來會怎樣。但可以確定的是,他藏身于魯鎮的酒店中時,已經看到了未來世界未必會是美好的。就像《傷逝》中子君和涓生沒有未來,《孔乙己》里店掌柜癡癡地想著“欠我錢”。在這個意義上,毋寧說《孔乙己》 是為古老中國譜寫的一首挽歌。此后的中國不復古老,耕讀社會中那些值得懷念的吉光片羽,從此也一去不復返了。