職業教育集團化辦學現狀、問題與發展對策

林春明

(福建衛生職業技術學院,福建 福州 350101)

職業教育集團化辦學現狀、問題與發展對策

林春明

(福建衛生職業技術學院,福建福州350101)

近年來,職業教育集團化辦學發展迅速,但也存在體制機制不夠完善、政府行政部門的引導作用不夠以及行業企業履行的義務不到位和參與積極性不高等問題,有必要從完善職教集團內部機制、加大政府部門統籌力度以及調動行業企業參與熱情等方面來進一步推進和引導職業教育集團化辦學的發展。

職業教育集團;集團化辦學;發展對策

職業教育集團化辦學是我國職業教育發展的有效形式之一,也是現代職業教育發展的需要。根據《國家中長期教育改革發展規劃綱要(2010—2020年)》、《教育部關于推進高等職業教育改革創新引領職業教育科學發展的若干意見》(教職成[2011]12號)等文件精神,高等職業教育要以體制機制改革為動力,以合作發展為主線,走產學研和集團化辦學道路,進一步深化校企合作,突出高職辦學特色,這是現代高職教育發展的趨勢。集團化辦學推進了高職教育改革與發展,近年來,隨著各級政府和教育部門逐漸重視推動職業教育集團化辦學改革試點,出臺相關的政策文件,我國職業教育集團發展迅速,這對研究現代職業教育體系建設和推動職業教育發展提供了新思路,具有重要意義。

1 職業教育集團的發展現狀

職業教育集團是指以一個或若干個發展較好的職業院校,聯合相關的行業企業,以擴大辦學規模、提高教育質量和實現雙贏、共同發展為主要目的,以資產聯結或契約合同為紐帶,以集團章程為共同行為規范而構建的多法人聯合體[1]。我國最早的職業教育集團產生于20世紀90年代初,并表現出不同特征。從組成特色來看,有中高職聯合的結構性集團,有與區域經濟互動發展的區域性集團,有依靠學校辦學特色和行業背景、與相關企業組建的專業性集團,也有在組建原則上比較寬松的混合式集團。在組建方式上,有依靠行政命令和國家投資的經濟聯系比較緊密的集團,也有自愿組成、對口合作或廣泛參與的集團。這些具有一定規模和形態的集團在類型上基本囊括了目前成立的各種類型的集團,總體上反映了我國的職業教育向整合、集約方向發展的趨勢,也反映了我國職業教育在新的經濟背景下試圖建立新型的產教聯系、轉變職業教育發展方式的一種努力和嘗試。

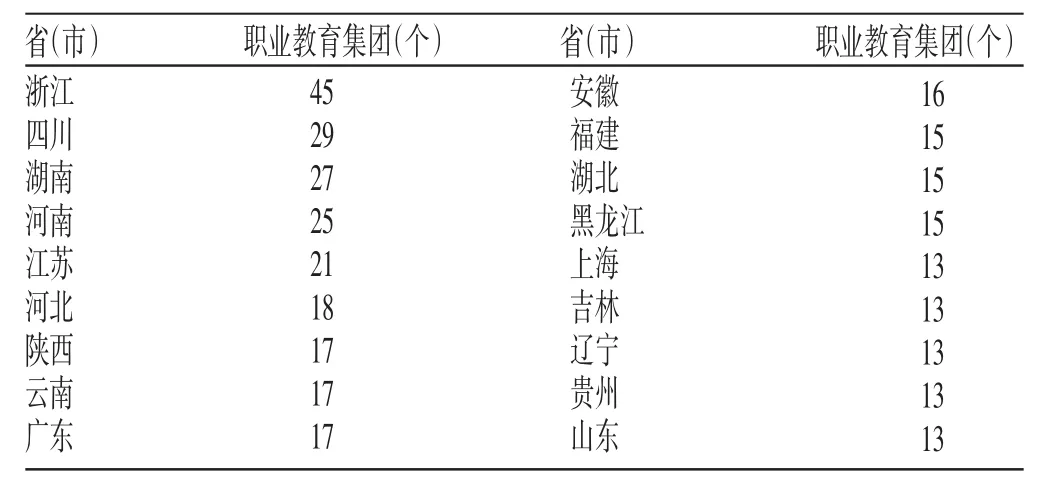

據不完全統計,截至2012年12月,全國30個省(市)建立了500多個職業教育集團,覆蓋了50%的中職學校和80%的高職院校,其中浙江、四川、湖南、河南、江蘇等省(市)的職業教育集團均在20個以上(見表1),以浙江省最多,共有職業教育集團45個。

表1 全國部分省(市)職業教育集團分布情況

2 職業教育集團化辦學的主要作用

2.1有利于實現資源共享和優勢互補

通過集團化辦學,成員單位在人力、物力、財力上實行資源共享,實現地域和空間優勢互補、實現人才的優勢互補、實現職業院校內部管理的優勢互補,從而達到相互融通、共同發展提高的目的。

一是有利于實現師資隊伍資源的流動、共享。職業院校聘請集團內行業企業專家、一線骨干擔任兼職專業帶頭人、骨干教師、兼職教師或專業指導委員會委員,參與學校的專業建設、課程改革、實踐教學等,而職業院校也可以選派中青年骨干教師去集團企業掛職鍛煉、進修學習。

二是有利于實現校際間辦學資源的共享。中高職院校之間可以在招生改革、對口升學、人才需求調研、教學科研等方面進行有效合作,實現實驗室、實訓基地、圖書館、學報學刊等短缺資源的共享,共同聯手培養合格的技術技能型人才。

三是有利于實現教育教學資源和企事業資源的相互共享。開展校院、校企合作和產學研結合,實現職業資格鑒定、在崗培訓、技能考核等方面的資源共享,進行科學研究和技術開發,共建實習實訓基地,開展校園文化建設,推介教育和管理經驗,推進管理機制創新。

2.2有利于推動職業院校教育教學改革

一是促進專業建設。集團董事會或理事會可以發揮統籌、協調作用,開展專業人才需求市場調研,集團內職業院校可以根據區域產業經濟發展,形成自身的辦學特色和專業特色,調整專業結構布局,避免了集團內院校之間專業的重復建設和部分專業招生計劃過剩。

二是促進人才培養模式的改革。職業院校根據集團內企業對人才規格的要求,校企雙方共同制訂人才培養方案,開展訂單式培養或舉辦“1+1+1”模式校企合作基地班等,使企業參與到人才培養的過程中,調動了企業的積極性,也讓企業能從職業院校優先引進優質畢業生,形成了企業、學校、學生三贏的有利格局。

三是促進教學模式的改革。以就業為導向,以企業崗位對人才規格的要求來主導職業院校教學模式的改革,如重組課程結構、更新教學內容、設計課程單元等,專業課程教學加強針對性和實用性,突出教學組織形式靈活性、教學方法多樣化、教學手段現代化、課程考核多元化,突出學生的職業技能、實踐能力和創新精神的培養。

四是促進教學管理、招生制度等方面的改革。開展單獨招生、免試推薦入學等招生改革,實施“3+2”培養模式的中高職教育銜接,集團內的中高等職業學校相同專業在專業培養目標、教學管理、教育質量監控、學籍管理、招生、就業等方面實現有效銜接。如福建衛生職業技術學院牽頭組建的閩東醫學職業教育集團,其與寧德市衛生局簽訂了基層急需人才定向培養協議、開展了中職生推薦免試入讀高職院校招生改革、舉辦了“3+ 2”中高職教育融通改革試點等,為福建寧德地區基層培養急需的醫藥衛生人才,使其為區域衛生事業發展服務。

3 職業教育集團存在的問題

由于大多職教集團成立時間較短,處于探索發展時期,在招生就業、人才培養模式創新、科技服務、社會培訓等方面優勢不突出,再加上宣傳的力度不夠等,使得職教集團社會認可度較低,成效彰顯不夠,問題不少。

3.1職業教育集團體制機制不夠完善

一是職教集團管理機制不完善,功能作用發揮不夠。部分職業教育集團的組織形式為松散型,雖成立了董事會或理事會,制訂了集團章程,規劃了發展目標,但集團成員單位之間關系不夠密切,互利共贏目的較為明確,各自承擔的責任和義務有限,對于集團成員單位約束力不大,導致職教集團無法對資源進行有效整合,形成優勢互補,達到資源共享[2]。此外,職教集團看似成員單位較多,但真正發揮其功能、納入集團管理范圍的只是部分,導致管理機制不健全,缺乏動力和活力,缺乏激勵措施。二是集團化法人治理機制尚未真正建立。部分省(市)開始探索開展職業教育集團法人制試點工作,建立基于產權制度和市場機制的職業教育集團治理結構,成立董事會,培育建設產教結合、校企一體的股份制職業教育集團,實現產權、領導班子、師資隊伍、實訓基地等方面的全面融合發展。由此產生了一個問題——職業教育集團的法人身份問題。目前的職業教育集團除了在一個主管部門或行業隸屬下的職業院校構成的緊密型集團比較容易建立法人治理機制外,大部分通過與企業或與外區域職業學校聯合組成的集團在建立法人治理機制上面臨諸多問題,在發展中帶有很大的局限性,如集團穩定性和緊密度的局限、權利的局限、責任的局限等。

3.2政府行政部門的引導作用發揮不夠

從我國職業教育集團化發展的歷程來看,政府的地位和角色處在一種不穩定的或搖擺的狀態之中,政府對集團的管理和指導方式還處在探索階段,這是政府職能難以發揮實質性作用的根本原因。首先,政府部門一般給予職業教育集團實質性的支持較少,在統籌集團內資源、引導調控集團發展目標等方面缺乏針對性,特別是政策支持和激勵機制建設不夠。其次,較多的職業教育集團正處在探索與發展階段,政府部門推進職業教育集團化辦學缺乏專項經費支持或專項補償,這也是制約其發展的重要因素。再次,行業企業參與職業教育離不開政府的主導作用,政府引導行業企業等參與職業教育集團組建的相關政策力度不夠。

3.3行業企業履行的義務不到位和參與積極性不高

目前,在集團化辦學成員單位內開辦的校企合作基地班還不多,大多數職業院校仍停留在與企業一般的交流合作,沒有具體項目驅動。職業教育集團一般都是以職業院校為單一的牽頭單位組建成立,并擔任理事長單位,使得職教集團在具體運作過程中,例如職教集團董事會或理事會在制訂集團發展目標、具體方案時,不可避免地從院校的發展出發,沒有真正從行業企業的需求角度考慮課程設置、人才培養等方面的問題,導致行業企業參與度不夠,積極性不高。

4 職業教育集團發展建議與對策

走職業教育集團化辦學路子,促進職業教育集團持續科學發展,需要從職教集團本身、政府部門和行業企業3個層面思考,完善職業教育集團化辦學模式,實現資源共享、優勢互補、互利雙贏、共同發展的目標。

4.1完善職教集團內部機制,增強發展活力

職教集團本身應建立健全內部運行機制,建立完善的管理制度。集團董事會或理事會要切實發揮決策和協調作用,把握好職業院校、企事業單位加入集團的準入制度,以簽訂協議或備忘錄等方式明確職業教育集團成員的權利、義務和責任,定期召開董事會(或理事會)會議、專題工作例會等,讓集團成員都能對集團的建設和持續發展盡職盡責。同時,職業教育集團化辦學的最大優勢是集團內部成員之間的資源共享,對于職業教育集團內部的管理體制,應該在保持相對獨立的前提下,在培養目標、教育管理、教育監控、專業設置、教學計劃、師資等方面實行統籌管理和協調,調動成員單位參與集團建設的積極性。建立資源共享庫,職業學校的師資和教學設備、企業實習實訓基地等情況統一備案,根據集團成員之間簽訂的協議,集團成員單位之間做到優先、優惠、有償使用,使得集團成員之間的人、財、物和信息等各方面的教育資源得到合理配置,提高資源使用效益[3]。

4.2加大政府部門統籌力度,提供政策保障

從世界范圍來看,職業教育集團化辦學主要是政府主導的,政府在職教集團發展中的角色至關重要[4]。從政府的地位和角色來看,對集團的支持主要體現在政策的支持,有力的政策支持是對集團化發展,尤其是發展初期和雛形的集團來說尤為重要。集團的調控能力、辦學自主權、集團內部成員的多元利益需求和集團面臨的眾多制約因素都需要政府的統籌和協調。

首先,政府部門應根據實際情況制定規范和促進職業教育集團化辦學的法律法規,制定促進校企合作辦學的法規,推進校企合作制度化,出臺職業教育集團法人身份的認定政策。

其次,適當擴大集團的辦學自主權,在招生改革、辦學規模、中高職教育銜接、高職本科教育融通等方面予以一定的政策傾斜。

再次,在財政政策和投入上予以傾斜,如在鼓勵企事業單位參與職業教育集團方面給予一定的政策激勵,通過專項補貼、稅收優惠減免、制度保障等多種手段,如使用企業設備場地的補償政策、實習學生和帶教教師的崗位補貼政策、教育培訓費自主管理政策等,提高行業企業參與職教集團建設的積極性。

最后,設立支持職教集團發展的專項經費或教育基金,對在人才培養、科技開發、社會服務等方面有成就或者取得突出貢獻的職教集團或集團成員單位予以獎勵。

4.3調動行業企業參與熱情,實現合作共贏

集團發展的重點目標是重建校企合作、產學研結合的紐帶。從世界集團化辦學的經驗來看,政府如何調動行業企業投入職業教育、如何幫助行業企業在集團化辦學中獲益、如何使得集團化辦學效益最大化,這些對職教集團化辦學成功與否至關重要[5]。企業加入教育集團,一般有以下一些利益考慮:能得到一批滿足企業需求的畢業生;能為企業培訓員工;能將企業的富余資源用于教育,以收取一定的租金,提高設備的使用效率等。職業教育集團必須根據企業的這些利益需求做出相應的調整和創新,才能調動其積極性。

首先,企業作為職業教育集團至關重要的成員單位,應該進入集團內部決策層,參與制訂集團發展目標、實施方案、工作計劃等;主導有關職業教育和培訓的宏觀決策,根據企業自身的發展需要在人才需求預測、專業開發、教學計劃制訂、課程開發和設置、教材編寫等方面提供決策咨詢[6]。

其次,通過為職業院校提供師資、實習實訓基地、職業培訓,接收畢業生等,既可以讓企業取得相應的收益,又可以解決職業院校教學實訓基地、設備不足的問題,達到校企合作雙贏的目的。

因此,通過集團化辦學模式的改革和探索,逐步形成政府引導、市場運作、校企聯動、合作發展的辦學機制,將對現代職業教育的發展發揮重要作用,使我國的職業教育真正成為“企業心中的教育”,使我國的職業院校成為“培養技術技能型人才的搖籃”。

[1]黃堯.職業教育集團化辦學的理論研究與實踐探索[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]周丙洋.我國職教集團發展的現狀與趨勢簡析[J].無錫商業職業技術學院學報,2008(2):11-13.

[3]孫琳.職業教育集團化辦學實踐的思考[J].教育研究,2007(10):62-66.

[4]匡瑛,石偉平.職業教育集團化辦學的比較研究[J].教育發展研究,2008(3):38-43.

[5]郭蘇華.論職教集團發展的核心問題[J].職業技術教育,2005(22):13-15.

[6]崔永華,張凱,聶瑞睿.職教集團發展的困境與對策——以江蘇省為例[J].職業技術教育,2008(1):30-32.

G40-03

A

1671-1246(2015)20-0030-03