城市防火空間設計研究

錢凱

(廣東省建筑設計研究院 廣東 廣州 510010)

城市防火空間設計研究

錢凱

(廣東省建筑設計研究院廣東廣州510010)

我國城市避難場所建設遠遠落后發達國家,進行城市總體規劃時應同步規劃防災避難空間,同時可利用公園、廣場和各級體育場館作為避難場所使用,按避難場所使用要求進行設計、建設,并在城市防災管理部門進行備案,由相關部門管理,維護,定期檢查,保證災時能立即投入使用。

避難場所;應急避難體系;公共綠地防災結合;體育中心避難場所

我國城市規模日益增大,發展日益完善,人民生活水平不斷提高。但是也面臨著許多人為和自然災害威脅,給城市發展帶來了巨大挑戰。由于長期以來對城市防災工程的重視程度不夠,我國城市的整體防災減災建設一直遠遠滯后于城市發展,城市防災功能的欠缺又制約著城市進一步的發展。加強防御、控制城市災害、增強城市綜合減災抗災能力,使城市能有序的發展,已是目前政府日常工作的重點和難點。本文對比研究了國內外城市防災避難場所的現狀,對我國城市避難場所的建設提出建議。

1 國內外研究現狀

1.1日本避難場所建設

日本四面臨海,國土位于環太平洋地震帶上。由于所處的地理位置及其自然條件的特殊性的影響,多發地震、臺風、暴雨、火山等自然災害。日本從江戶時代就在城市的建筑物后退,留出建筑周圍的空地用作為在防火隔離帶,遇火時的起到臨時避難場所的作用。1923年,日本關東地區發生7.9級強烈地震,東京、橫濱城市綠地對阻止火勢蔓延起到了積極的作用。而后大約70%的東京市民都把公園等公共場所作為避難處。1995年1月17日,日本發生地震強度里氏7.2級的阪神大地震,城市公園和學校起到了作為生命保障線發揮了重大作用。

日本及其重視防災建設,將城市中按照人口密度均勻分布的城市公園綠地、中小學、幼兒園、老年人福利所、公共文化體育設施等能容納較多人的場所規劃為避難空間使用,形成了完整的城市應急避難體系。位于近畿地區中部的明石市,人口不到30萬人,面積僅50km2,卻建有42個應急避難所和10個防災公園。

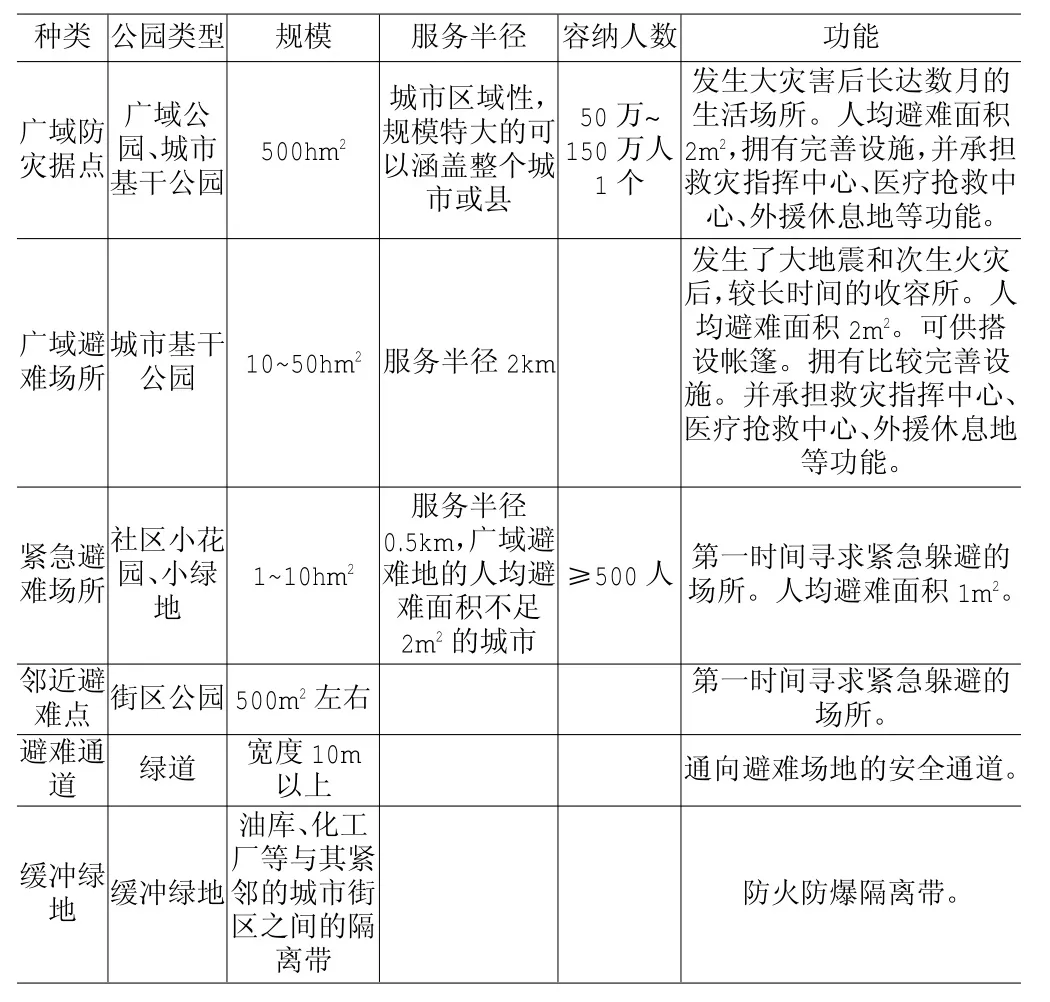

日本的建設省于1998年制定了《防災公園計劃和設計指導方針》,就防災公園的定義、功能、設置標準及有關設施等作了詳細規定。將防災公園分為六類如表1。

日本全國的公立學校避難所被指定為避難場所的有33,670所,占全部避難場所總數的60.9%左右。日本的公立中小學多采用最高抗震標準標準設計,均采用鋼筋混凝土現澆框架結構。在阪神大地震中,公立中小學曾經在長達3個月的時間里,為地震的幾十萬難民提供了安身之地。20世紀90年代開始,日本政府全面檢查全國各中小學是否符合文部省的最新抗震要求,實施了“校舍補強計劃”:用一個由建筑物強度剛度、建筑物形狀、建筑物年代影響的參數——構造抗震指標(IS值),對1981年之前建成的建筑進行抗震性能評估,學校建筑要求至IS≥0.7。對于IS值在0.3~0.7之間的學校,要進行抗震補強并對中小學進行加固。作為避難場所的學校,校內設有相應的物資庫房、預留上下水接口,并在建筑物外圍設置明顯的標志。

表1 日本城市防災公園分類一覽表

1996年阪神大地震之后兵庫縣在其交通最便利的三木市,將三木體育公園設立為縣級廣域防災中心。這是日本首個廣域防災據點,可以容納城市大規模災害的大型救援隊,可以接納和運送全國及世界范圍的救援物資和大型器械,是開展災后救援復興活動的后方基地。三木防災公園包括東部體育場館區和西部的自然休閑區。體育場館和輔助場館主要用于儲備倉庫,堆放、分類和臨時保管物資;棒球場除以上功能外還兼具直升機停機坪功能。體育場館外部廣場和自然休閑區主要用于人員避難。

1.2美國避難場所建設

1871年10月9日芝加哥大火后的災后重建規劃中,美國開始考慮建造公園系統,以綠地開敞空間分隔原來連成一片的市區,提高城市的抗火災能力。芝加哥公園系統通過系統性的開放性空間布局,在建筑密度過高的城市采用公園分隔,成為后來防災型綠地系統規劃的先驅。這種規劃手法也影響了日本等其它國家。其后的1883年,昆·布朗提出了“關于明尼阿波利斯公園系統的建議”,他認為公園系統的建設應該起到保護自然環境、凈化空氣、防止火災和傳染病蔓延等作用。是早期把城市公共綠地和防災結合的思想。

2001年美國“9.11”事件后,為強化整體防衛,美國政府積極推動建立以“防災型社區”為中心的公眾安全文化教育體系。其“防災型社區”需具備三大功能,即災前預防及準備功能、災時應變及抵御功能、災后復原及整體改進功能等。美國國土安全部規定社區事故風險狀況評估是要先確認社區易受災的地點及環境,再確認災害源及可影響的范圍,找出易發生災害的建筑或區域,并制作社區防災地圖等。其中也包括了將社區公園與災時避難結合的計劃。

同時美國各州還規劃使用大型體育場館作為應急避難場所使用。2005年新奧爾良市在應對卡特琳娜颶風襲擊時啟用了路易斯安那超級穹頂體育館安置災民,隨后又將災民轉移到了德克薩斯的天穹體育館。形成了一整套室內室外避難場所的規劃體系。

2 我國目前的避難場所規劃建設

1976年我國唐山大地震之后,災民自發組織使用了城市公園,廣場、操場用作避難場所,搭建防震棚。據粗略統計,僅鳳凰山公園、人民公園、大城山公園部分地區(總面積約50余公頃),就疏散了災民一萬人以上。但是當時并沒有專項的避難場所規劃設計,因此臨時避難場所無法提供水、食物、賬篷、被褥,也無法提供急救、應急供水供電,造成城市長時間混亂,治安、消防管理也十分困難。市民自發搭建的避難場所其安全性能無法保障,搭建在地震后的液化場地、斷層和礦場采空區上的避難棚,易受余震和次生災害破壞。

1978年唐山市在災后重建中規定全市人均公共綠地6m2,到1985年上升到人均7m2,2000年市中心區達到人均7.28m2,新區達到10.2m2。全市的公園都與抗震通道相連接,可供救災大型專用車輛通行。

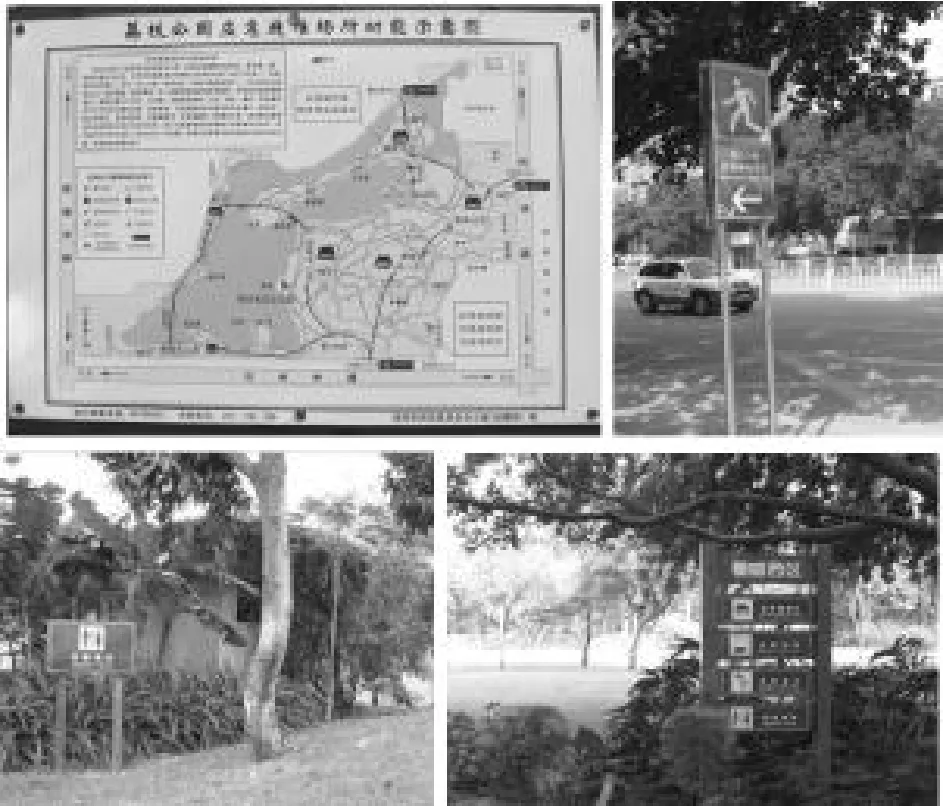

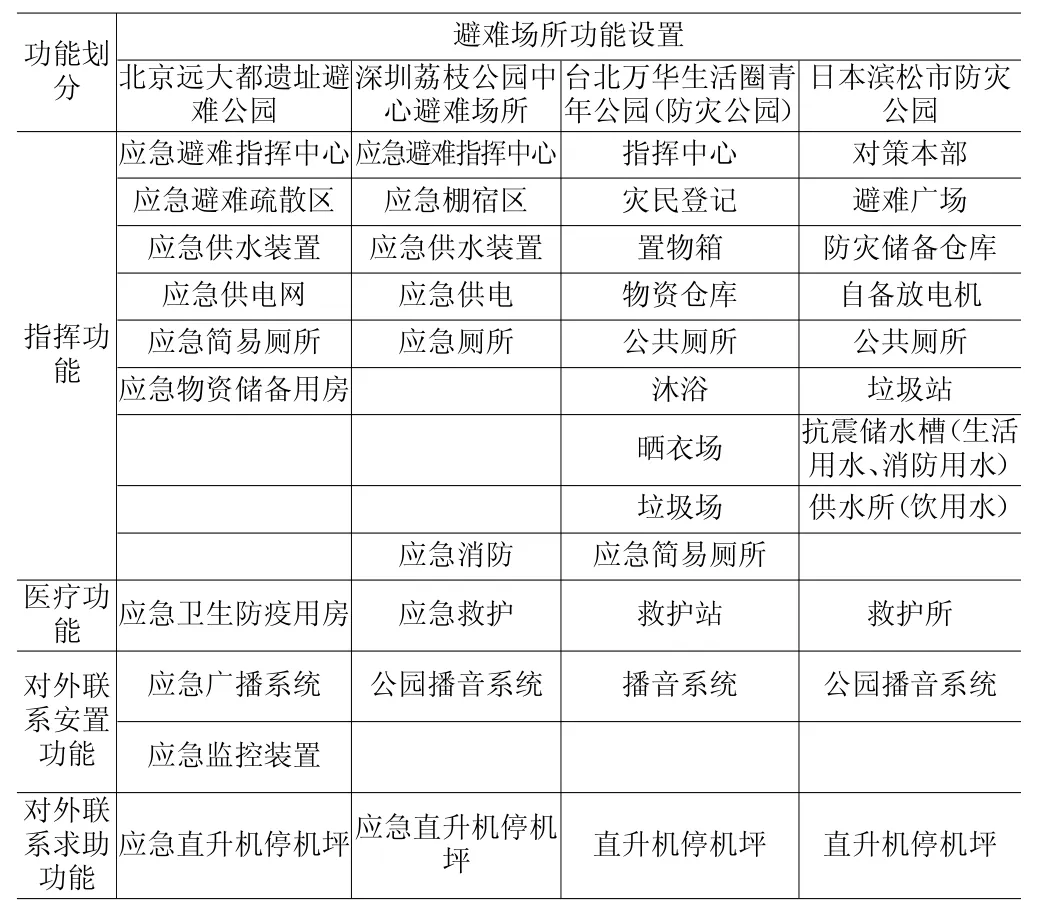

北京在防災建設上走在了全國的前列。2003年10月建成的我國第一個防災避難場所——元大都城垣遺址公園應急避難場所。它長4.8km,南北寬160m,可為25萬居民提供生命保障,園內防災減災功能基本齊全,共有11種應急避難功能:應急避難指揮中心、應急避難疏散區、應急供水裝置、應急供電網、應急簡易廁所、應急物資儲備用房、應急衛生防疫用房、應急直升飛機坪、應急消防設施、應急監控、應急廣播。之后,各地政府都在積極推動本地應急避難場所的建設。北京制定了全市范圍的《應急避難場所規劃綱要》截止2007年11月,全國20個省(區、市)的68個大中城市已建成和正在建設數百處地震應急避難場所。濟南市已建成6個地震應急避難場所,包括泉城廣場、泉城公園、華聯廣場、博遠廣場、洪樓廣場、百脈泉公園等,其中泉城廣場用于地震應急避難場所的面積約為8萬m2,可安置2萬人,疏散6萬人,疏散半徑為1.5km,共有34個應急棚宿區供市民居住避難。重慶市奧林匹克體育中心應急避難場所主要設計為應對地震、火災、爆炸等可在空曠場地避難的應急避難場所,總占地面積約16hm2,可容納應急避難人數約4.5萬人。

深圳市率先完成了《深圳市應急避難場所規劃(2009~ 2020)》(草案),規劃了全市范圍內的應急避難場所。深圳市共設置了各類避險場所414處,基本可以滿足常見災害的避險要求;并開展了蓮花山公園、荔枝公園2處地震避難場所的試點建設工作。深圳市的避難規劃兼顧了室內避難場所和室外避難場所綜合布局。全市共選址布局固定避難場所452處,有效用地面積約19km2,可容納約400萬~600萬人避難生活。共設置全市共設置室內避難場所659處,規劃新增室內避難場所245處,新增場所中利用中學校、體育設施193處,共可安置人員約44萬人。

圖1 深圳市荔枝公園中心避難場所

圖2 深圳市室內避難場所規劃

表2 國內外應急避難場所功能對比

3 結論

我國城市避難場所建設遠遠落后發達國家,進行城市總體規劃時應同步規劃防災避難空間,同時可利用公園、廣場和各級體育場館作為避難場所使用,按避難場所使用要求進行設計、建設,并在城市防災管理部門進行備案,由相關部門管理,維護,定期檢查,保證災時能立即投入使用。

[1]楊文斌,等.地展應急避難場所的規劃建設與城市防災.自然災害學報,2004.

[2]游璧藺.從都市防災探討都市公園綠地體系規劃——以臺灣地區臺北市為例.城市規劃,2004.

TU922

A

1673-0038(2015)17-0013-03

2015-4-5