不一樣的書籍觀:論中西方書籍史的差異

郭平興

[摘 要] 20世紀中葉以來,西方書籍史研究碩果累累,海外的中國書籍史研究也日漸興盛,國內的書籍史研究相對滯后。中西方書籍史的研究存在很大差異,其主要原因有三:一是中西方書籍史研究的社會背景和學術理論淵源不同,二是中西方對書籍史的研究對象“書籍”本身的認識存在差異,三是中西方書籍史書寫敘述模式各異。

[關鍵詞] 書籍史 出版史 差異 范式

[中圖分類號] G239 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009-5853 (2015) 04-0095-04

“書籍”是中西方都有的印刷品。20世紀中葉以來,西方學界興起了書籍史研究熱潮,經過數十年的探索,西方書籍史研究形成了全面的研究視角,嶄新的研究模式,其研究對象的范圍不斷擴大,既有英、法等歐洲國家的書籍,也有中、日等亞洲國家的書籍,取得了豐富的研究成果。書史悠久的中國,擁有豐富的書史資源,中國學界一方面繼承先輩學人進行大量的文獻學研究,展開了諸如版本、目錄、校勘等問題的研究;一方面也圍繞“書籍實現”(mise en livre)這一系統過程,吸取其他學科的優點,進行了諸如編輯史、出版史、發行史、藏書史等方面的研究。從學術成果及其影響來看,中西方書籍史的研究存在很大差異。

1 中西方書籍史研究現狀

西方書籍史的研究,自法國學者費夫賀與馬爾坦出版《印刷書的誕生》以來,經近百年的探索后,研究視角經過了數次轉換,包括社會史視角、文化史視角、實物目錄學視角、多學科的外史視角等,再加上諸多研究路徑的運用,如計量分析方法、閱讀史研究路徑、深度描述理論等,形成了麥肯錫的“文本社會學”,以及“副文本理論”“社會交流三分理論”“文學場域”“交流循環”“生命的—目錄學的維度”等研究范式,綜合了多學科的理論基礎,包括編輯史、印刷史、出版史、發行史、藏書史、閱讀史等,對書籍史進行了全面的研究。統計學、社會學的方法取代了目錄學、古文獻學的方法,視“書籍史”為總體史(histoire g閚閞al)的一部分。歷史學學者、圖書館學者、目錄學學者等諸多學科的學者從事其中,成果非常豐富。“以書籍為中心,研究書籍創作、生產、流通、接受和流傳等書籍生命周期中的各個環節及其參與者,探討書籍生產和傳播形式的演變歷史和規律,以及與其所處社會文化環境之間的相互關系”[1]。

在西方書籍史的這輪研究熱潮中,歐美學界對中國書籍史的研究亦有相當展開,取得了不小的成績[2]。根據《中國和歐洲:印刷術與書籍史》中的《中國、日本書籍史外文參考文獻》所載,研究中國書籍史相關的論文、論著近200篇[3],除了近十篇論述宋代的書籍史外,論述時間范圍多集中于晚明、晚清及民國時期,達百余篇之多。這些研究即融匯了西方學者慣用的視角和方法,對中國書籍史提出了新的解釋,豐富和拓展了中國傳統文獻學的研究內容,如“圖書流通中下層環節、書價、圖書審查制度、印本數與抄本數的比較等”[4]。

中國學者的書籍史研究,依托于源遠流長的出版文化資源,在諸如版本學、目錄學、校勘學等傳統文獻學范疇的研究成果眾多[5],出版史、發行史、編輯史等研究也取得了不俗的成就[6]。 20世紀以來,中國書籍史的研究,“經歷了一個由單一、零散到綜合、系統,由材料考據到理論分析的漸進發展過程”,既有“從宏觀上對中國書史進行縱向研究,試圖探討中國圖書產生、發展的規律,從理論上總結、概括中國圖書的發展歷史的通史性研究著作;又有從圖書的編纂、印制、收藏、流通等方面進行多類型、多角度專題研究和深入分析的專門性研究成果”[7]。

最近幾年,中國學者亦試圖以西方書籍史研究范式進行相關問題的研究,突出代表是由出版博物館(后改為中國近現代新聞出版博物館)先后聯合香港城市大學中國文化中心、關西大學文化交涉學教育中心和北京外國語大學中國海外漢學研究中心開展的相關研究,召開了三次出版史國際研討會議,先后出版了《出版文化的新世界:香港與上海》《印刷出版與知識環流:十六世紀以后的東亞》《西學東漸與東亞近代知識的形成與交流》三部論文集,其中有數十篇論文是有關中國書籍史研究的,無論從研究范式還是敘述策略,都比較接近西方書籍史的相關理論。

此外,臺灣學者的書籍史研究也取得了可觀的成績。如潘光哲“就如何探討與書寫十九世紀中國士人們的‘閱讀史,提供若干想法”[8];涂豐恩“概論明清社會的出版文化及相關問題,包括書價、識字率與出版市場的分布”,“討論明清書籍史中幾個不同的主題”[9];秦曼儀“分析法國書籍史學如何在史家的研究實踐中,形塑出‘生產、發行和接受三棱鏡式的架構,以檢視書籍的歷史,并且把研究對象擴及至歷史上所有物質形式的溝通媒介”[10]等。

2 中西方書籍史研究的差異

比較國內外的書籍史研究,在研究內容、研究范式、史料選擇、文本分析等方面,確實存在著明顯的文化差異。

從研究內容方面來看,中西方書籍史的研究對象各有側重。中國版本學家李致忠,將我國古代書籍史的研究內容歸納為“研究書籍的意識形態、物質形態,以及這兩者之間的互相作用和內在聯系,揭示它們的內涵與外延,總結它們發展演變的規律”。研究對象為“書籍自身的歷史、影響書籍生產傾向、生產數量、流通傾向的圖書事業”[11]。這與西方書籍史所關注的“書籍生產和傳播過程中的人,書籍與政治、經濟、社會、思想等周遭環境的關系,以及書籍所產生的社會文化影響”不同[12]。

從研究范式方面來看,國內書籍史研究大體都是“研究書籍的意識形態、物質形態,以及這兩者之間的相互作用和內在聯系,揭示它們的內涵與外延,總結他們發展演變的規律”[13],進而產生了諸如版本學、校勘學、編輯史、出版史、發行史等與書籍史相關聯而又獨立的學科范式;而西方書籍史研究“融匯了多學科的研究視角與方法”,“統合關于書籍的各種研究——編輯史、印刷史、出版史、發行史、藏書史、閱讀史——全面的歷史”[14]。

從史料選擇方面來看,國內書籍史研究長期“受制于古典文獻學、史料學、目錄學、版本學、校讎學、訓詁學等傳統學科的訓練與慣性制約”,易“陷于古籍之‘舊紙堆中”[15];西方書籍史研究者在史料運用上,除了檔案史料之外,還常運用出版商的文件、圖書館的借閱記錄、相關人物的口述史料等相對豐富的史料。

從文本分析方面來看,國內書籍史研究者常常從書籍的物質形態、意識形態切入相關研究,用專門史研究的文本分析路徑,進行較為機械的文本分析;而西方書籍史研究者卻認為“如果書史學家致力于探究有關書籍的非目錄學、非哲學意義,他同樣能夠在書史的研究中追求一種遠為社會的、以人為基礎的研究路徑”[16]。不同的文本分析策略,再加以不同的敘述模式,可謂是中西方書籍史研究成果差異較大的外在表現。

3 導致中西方書籍史研究差異的原因

3.1 中西方書籍史研究的社會背景和理論淵源不同

社會背景對書籍史研究有很大影響。對于中國而言,撇開各個時期的社會思潮等不論,書籍的形制及發行,即會對書籍史的研究產生重要影響。在明代以前,民眾獲得書籍的主要形制并不是“印刷品”,而是“抄本”“寫本”等形式的書籍,且“寫本在印刷術誕生以后,雖已不是書籍出版和社會流通的主體,但一直是文人階層分享知識的主角之一”[17]。據《明史·藝文志》記載“秘閣購書約二萬余部,近百萬卷,刻本十三,抄本十七”[18]。依賴寫本或許是古代中國士人的一種集體心理依賴。除此之外,還有一個深層次的原因,即在古代中國書籍的發行過程中,商業的推動力是非常有限的。重視農耕的古代中國,商業發展包括書籍貿易一直滯后于農業生產,印刷書籍大部分都集中于皇室或是達官貴人手中,直到明清時期,書籍市場才漸漸發達。這種皇家藏書和私人藏書,與西方面對民眾開放的公共圖書館有著本質的區別。無書可抄、無書可買,有書不會買和有書不能讀等諸多因素,影響書籍在民眾中的傳播,甚至形成一種“書籍少―閱讀少―需求小―書籍少”的惡性循環,這或許可以解釋中國古代社會中的一些與事實形相表里的怪象:“識字率并沒有因為印刷物的普及而得到實質性的提高,通俗白話也并不比淺顯的文言更容易被一般文化程度的人接受”等[19]。因為民眾(除少數區域,如京城、江南、建陽、徽州等地的人外)很少接觸書籍,能接觸書籍的只有少數讀書人及達官貴人,因此古時留下的相關史料非常少,限制了現今開展古代書籍史研究。

西方書籍史則恰好相反,歐洲經過文藝復興運動,倡導“人本”與“自由”的資本主義社會體系逐漸建立。谷登堡發明印刷術以后,各種各樣的出版機構紛紛成立,印刷品源源不斷地被生產出來,不同主體的公共圖書館大量建成并對外開放。出版者的檔案資料,公共圖書館的借閱檔案,發行者的通信往來等等相關史料,都被大量地保存,為學者們從社會史、文化史等角度展開相關研究,提供了便利。

其次,學術理論淵源不同。中國有漫長的書籍出版歷史,秦代“焚書坑儒”導致傳統典籍的散佚,到漢代之后,衍生成今文經學和古文經學,到宋元明時期,程朱理學縱橫天下,轉至清朝,考據、訓詁成風,這種漢宋之學的傳統學術理論根基對中國的書籍史研究影響深遠,“古典學術意義上的古文字學、文獻學、訓詁學、目錄學、校讎學、版本學、辨偽學、輯佚學等與書籍史研究密切相關的學科,均作為專門之學而居于傳統學術的殿堂之中”,“取材范圍限于傳統的‘經史子集,對更廣泛意義上的史料缺少涉獵與采用”[20]。其一以貫之的闡釋傳統核心就是“厘清古今著作的源流,進而探文史的義例,最后由文史以明‘道”[21],形成中國學術獨有的研究方法和理論視閾,具有內在合理性。也正因為如此,形成了中國書籍史研究的獨特學術理路和傳統,即“關注的焦點是書籍本身的歷史,即書籍的形制演變、編纂、出版、流通、收藏等等”[22]。

縱觀西方書籍史研究范式與研究視角的轉變過程,從社會史與新文化史研究路徑的契合,到媒介史與印刷文化史的結合,再到目錄學的轉向與超越,可以發現,書籍史的研究總是存在于社會文化史與傳統目錄學的理論基石之上,“這兩個學科在相互影響和沖突中走向融合,并在學科史和媒介史等其他學科的滲透中,形成一門獨立的研究領域”,即書籍史的研究中,“在相互的批評中,各路書籍史研究者不斷的調整和完善研究的結構與方法,從而走向統一融合”[23]。

3.2 中西方對書籍史研究對象“書籍”本身的認識存在差異

美國學者阿德里安·約翰斯提出,“一本書是一種共識的物質體現,至少是一種集體認可的物質體現”,“它是連接了各種各樣的工作的一個樞紐”[24]。對于“書籍”這一研究對象的不同理解,包括書籍的內涵、書籍史研究的“書籍”的起始時間及書籍形制等,都易產生研究分歧。

第一,在漢語的話語體系中,“書籍”“文本”這樣書籍史類名詞的出現的頻率并不高,且時常被“文獻”等名詞替代。圍繞著文獻周圍的學科諸如版本學、目錄學等都是為學術研究本身服務。需要指出的是,在西方學術語境中,“一般意義上的文獻研究亦屬于狹義的文獻學或圖書館學范圍,與書志學或目錄學(Historical Bibliograpyh )、文本校勘(Textual Criticism)并列”[25]。有學者指出,西方書籍史所探討的“書籍”是印刷文獻[26]。這種觀點并不全面,通過對西方書籍史的相關論著如《歷史上的書籍與科學》《書史導論》等,都可以發現遠不止這些,這些書中探討的“印刷術之前的書籍與科學”,即可以證明。毋庸置疑的是,與印刷品相比,西方書籍史學家們這方面的筆墨確實不多,西方書籍史名家達恩頓甚至直接將研究重點定為谷騰堡發明活版印刷以后的階段[27]。

第二,現有海外對中國書籍史的研究,都集中于宋代以后的書籍,尤其是晚明和晚清時期,更古遠的簡冊、卷軸等特殊形制的文獻,難以進入西方書籍史研究的視野。西方學者重視明清時期的中國書籍史研究,臺灣學者涂豐恩認為至少有兩個動機:其一是“從前的中國書籍史研究,多從技術史的角度切入”,“架空了書籍印刷的社會背景,也看不見書籍出版對于社會的影響”,而“明清兩代的書籍流通遠遠超載了前代”,“即便缺乏技術上的發明,書籍在明清社會文化史中的重要性依然吸引了學者的目光”;其二是“為了修正傳統歐美書籍史的論述,在歐洲書籍史學者筆下,傳統中國所慣用的雕版印刷,猶如中國歷史停滯不前的象征”[28]。事實上,中國文獻歷史悠久,“據文獻記載和考古實物遺存兩相印證,可知至遲在唐代初葉,雕版技術就已經出現并應用于書籍的鏤版施印了,其后經五代、宋、元的發展和完善,至明而達到極盛”[29]。

第三,書籍史學者筆下的“書籍”在中西方被賦予不同的道德價值,也導致了中西方書籍史研究的差異。書籍的道德價值是中國書籍史學者們所樂于從事的研究領域,因為在中國傳統社會中,書籍被賦予沉重的道德價值,對于出版者(除坊刻外)而言,編輯、出版書籍,主要的功能并不是為謀利,而是為了傳播經典,以興文教。對于讀者而言,書籍是科舉考試的資料,是階層的身份象征。這種價值取向對中國書籍史研究是至關重要的,正如張益所指出的那樣,如果對“中國社會始終存在的精英文獻的編纂和非商業出版關注不夠,當然也就無法正確理解文獻書籍對于整個古代中國的意義”[30]。

在西方,書籍的道德價值當然也不可否認,例如宗教類的書籍、古羅馬時期的經典著作等[31]。但西方世界沒有像中國一樣,經過漫長的封建專制時期。15世紀到16世紀,由于印刷技術的革新,歐洲的書籍數量在急速增長,大量的書籍印刷出版,充斥于圖書館和圖書市場。經過“文藝復興”“啟蒙運動”與“宗教改革”,再加上西方世界更高的識字率,使得更多民眾參與到與書籍有關的活動中來,或出版、或閱讀,或收藏等,從而讓書籍產生了更深的影響,甚至到了18世紀的法國大革命的發生,也與機器印刷息息相關。

3.3 中西方書籍史書寫敘述模式各異

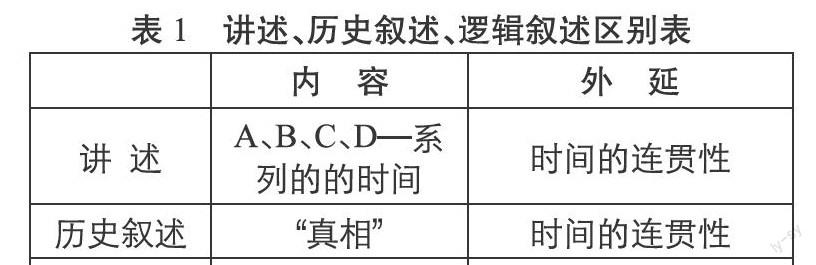

歷史敘述或是書寫(廣義而言即語言能指的組織)是對“過去發生的事”的復述[32],這種書寫的建構,既要注意書寫的“歷史界限”,也要受制于作者的實踐。法國著名歷史學家塞爾托對歷史敘述的三種模式“講述,歷史敘述,邏輯敘述”進行了區別,如表1所示[33]。

表 1 講述、歷史敘述、邏輯敘述區別表

塞爾托認為還有一種“混和敘述”(由兩者混合和并介于二者之間),“是合并一些均質的系統并依據兩個反向的運動構建而成的:一是從內容到外延、從非編年模式到按年編排(Chronologisation)、從教理到講述類型的‘講述化;反向則是從一些描述性因素到陳述的意群連貫、到歷史次序的編排這樣一種材料的語義化”[34]。

縱觀中國現有書籍史研究的著作,如圖書史、出版史、編輯史、印刷史、藏書史、發行史等方面的著作,研究者常常受到“革命史敘事”和“現代化敘事”模式約束的影響,視出版為一種冷冰冰的行業行為,而進行一種宏大的概論性的敘事。這種研究容易“習慣于置解釋創新的思考于不顧,標榜‘求真為天職,遏制想象,埋首鉤沉之術”[35]。因此“在寫作體例、語言方面基本上是同一個‘模式,呈現為均值化的平面寫作風格,體例與語言比較板正,講究典雅而缺乏近現代風范,講究嚴謹而有失生動,千篇一律,千書一面,在文本、語言與寫作策略上缺乏創新與突破”[36]。以這種敘述模式所開展的書籍史研究,從史料運用的角度看,常易“局限于靜態研究,受制于靜止的文獻與史料,呈現出傳統的史料爬梳、羅列與靜態分析、總結、因襲考據”,由此而產生的學術成果,顯現出“歷時性研究多,共時性研究少”和“定性研究多,定量研究少”等特點[37]。

西方書籍史研究注重問題意識,視書籍史為總體史之一部分,“重視物質性研究與量化研究的綜合應用,歷史形態、社會形態、觀念形態、文化形態與邏輯形態有機結合,宏觀中證以微觀,微觀中示以宏觀,多方面折射出書籍史之歷史、社會與科學文化內涵”,在敘事模式上“注重第三人稱與第一人稱的融合”[38],將計量方法、人類學等研究方法運用于書籍史研究之中,深度描述西方書籍史。

4 結 語

綜上所述,在書籍史研究方面,中西方確實存在著差異。但我們同時也樂觀地看到國內學者的學習姿態,“1990年代以來,許多學者積極架構西方書籍史研究和中國書籍史研究,試圖在歷史知識和史學方法方面建立對話橋梁”[39]。相信經過學者們的不斷努力,“借鑒西方書史研究成果的基礎上,建立符合自身文化特點的學說和理論體系”[40],會大大推動中國書籍史的研究。

注 釋

[1] [12][14][22][31][40][英]戴維·芬克爾斯坦等著;何朝暉譯.書史導論[M].北京:商務印書館,2012:6,5,6,5,5-6,11

[2][9][28]涂豐恩.明清書籍史的研究回顧[J].新史學,2009(1)

[3]韓奇,[意]米蓋拉.中國和歐洲:印刷術與書籍史[M].北京:商務印書館,2008:271-287

[4]張升.新書籍史對古文獻學研究的啟示[J].廊坊師范學院學報,2013(2)

[5]董恩林.中國傳統文獻學[M].武漢:華中師范大學出版社,2008

[6]張志強.20世紀中國出版研究[M].南寧:廣西教育出版社,2004

[7]張志強,潘文年.20世紀中國書史研究回顧[J].(臺灣)漢學研究通訊,2003(4)

[8] 潘光哲.追索晚清閱讀史的一些想法:“知識倉庫”、“思想資源”與“概念變遷”[J].新史學,2005(3)

[10][39]秦曼儀.書籍史方法論的反省與實踐:馬爾坦和夏提埃對于書籍、閱讀及書寫文化史的研究[J].臺大歷史學報,41

[11]李致忠.中國古代書籍史話[M].北京:商務印書館,1996:10-11

[13]李致忠.簡明中國古代書籍史[M].北京:國家圖書館出版社,2008:9

[15][20][36][37][38]田建平,田彬蔚.中國書籍史研究批評:基于西方書籍史研究之比較視角[J].濟南大學學報,2011(5)

[16][美]Joseph P. McDermott著;何朝暉譯.書籍的社會史:中華帝國晚期的書籍與士人文化[M].北京:北京大學出版社,2009:4

[17][19] [25][26][30]趙益.從文獻史、書籍史到文獻文化史[J].南京大學學報,2013(3)

[18]張廷玉等.明史[M].北京:中華書局,2003:2343

[21]余英時.論戴震與章學誠[M].北京:三聯書店,2000:60

[23]于文.“書籍史”的孕育與誕生[J].圖書·情報·知識,2009(6)

[24] Jonhs,Arian,The nature of the book:Print and Knowledge in the Making,Chicago:University of Chicago Press,1998:3

[27]Robert Darton, What is the History of Books?Representations and Realities,1982:65-83

[29]劉光裕.中國出版史料(古代部分)[M].武漢:湖北教育出版社,2004: 513

[32] [33][34][法]米歇爾·德·塞爾托著;倪復生譯.歷史書寫[M].北京:中國人民大學出版社,2012:26,75,75

[35] 楊念群.中層理論:東西方思想會通下的中國史研究[M].南昌:江西教育出版社,2001:5

(收稿日期:2015-03-01)