拳擊競賽得分規則演變對擺拳技術的影響

康恩君,那日蘇,龍躍玉

(1.武警特種警察學院 教學科研部,北京 102211;2.廣州體育職業技術學院 拳擊部,廣州 510650;3.上海體育學院 體育教育訓練學院,上海 200438)

拳擊競賽得分規則演變對擺拳技術的影響

康恩君1,那日蘇2,龍躍玉3

(1.武警特種警察學院 教學科研部,北京 102211;2.廣州體育職業技術學院 拳擊部,廣州 510650;3.上海體育學院 體育教育訓練學院,上海 200438)

拳擊擊打力點規則的演變,對擺拳在競賽中的應用產生了較大影響。應對競賽規則的調整,重點應把握擺拳的擊打力點、運動軌跡,使技術動作更加貼近競技比賽的需求。

擺拳技術;得點計分;擊打力點;運動軌跡

拳擊競賽中有多種取勝方式,包括得分獲勝、因對手受傷技術性擊倒獲勝、技術性擊倒獲勝、擊倒獲勝、對手被取消比賽資格獲勝、對手未出場獲勝。

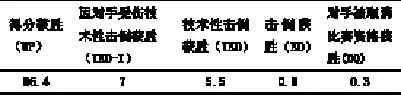

從表1可見,比賽以得分獲勝占據著取勝方式的絕對核心。也就是說,拳擊比賽主要是通過評判員的現場評分判定雙方拳手的比賽勝負。依據規則,得分拳的標準是以拳法的拳峰部位“清晰、有效”地擊打到對手額部以下、腰帶以上身體的正面和側面。拳手訓練的宗旨就是提高在競賽規則要求下的得分能力。得分可以拆解成為:一是運用正確的拳法;二是擊打到得分部位;三是清晰、有效地擊打情景;四是準確地拳峰部位擊打。隨著國際拳聯對“拳峰部位擊打”得分標準的重大改革——取消了擊打得分力點拳套上的白色標記,使得拳擊競賽更加凸顯了激烈的程度。

表1 2013—2014年全國拳擊比賽取勝方式統計 %

1 競賽得分規則的演變對擺拳開掌犯規的影響

以往國際拳聯在競賽規則中對得分拳標準之一的拳峰部位規定,在拳套的拳峰部位用白色標出10 cm的得分擊打部位,也就是說,競賽中只能用白色標記部位擊打到對手才能形成得分;否則,不僅被視為“開掌”擊打的犯規動作(不予得分),而且還有可能因此被警告(對手得分)直至被取消比賽資格。此后,國際拳聯對競賽規則進行了改革,取消了拳套上拳峰部位的白色標記,進一步放寬了得分拳的拳峰擊打標準。由此,給拳擊競賽技術帶來了一些新的發展,其中最典型的就是擺拳技術的實戰應用,因為它被判開掌擊打犯規的比例大幅降低。

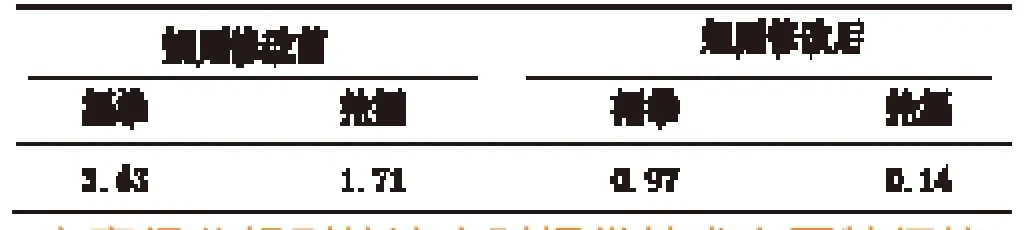

表2中沒有統計直拳、勾拳擊打的開掌犯規,是因為它們的數值非常微小,可忽略不計。從表2可見,規則修改后平均每場次的擺拳開掌擊打犯規下降了71.7%,掄擺式擊打犯規下降了91.8%。這充分說明擊打得分規則的演變,對擺拳技術的實戰應用帶來的巨大影響;對不規范的掄擺式拳法擊打犯規,起到了有效的抑制作用;還使因開掌犯規被判警告、取消比賽資格的情況下降了80%以上;從而進一步增強了拳擊競賽的激烈程度,促進了拳擊技術的健康發展。

表2 規則修改前后全國比賽平均每場被判罰開掌擊打犯規統計 次

2 競賽得分規則的演變對擺拳技術主要特征的影響

在拳擊競賽得分的判定上,隨著擊打力點標準的改革,對以擺拳為核心的擊打技術特征帶來了一些新的變化、新的發展,勢必影響對技術構成環節新的探索。

2.1對擺拳擊打力點的影響

在規則修改前,擺拳擊打得分要求擺拳擊打力點到位瞬間,擊打手臂須向上抬肘、向下扣腕,擊打力點主要集中在食指、中指第一指節的拳峰部位。它最主要的外在表現是“抬肘與扣腕,并以拳套的白色標記接觸被擊打部位”,才能形成得分。由于該規范的擺拳擊打,在擊打過程中需要增加對肘部運動的中間過程、末梢腕部的再控制環節,使得擺拳的擊打技術隨控環節增多、變化較為復雜,促使擊打難度增加;并由此導致在擺拳擊打過程中腰側肌群的收縮受到相應制約,因此,相對來說該方式擊打在一定程度上降低了擊打的速度和擊打的力度。

規則修改后,構成擊打得分4個條件之一的擊打力點的要求大幅度降低,只要基本形成拳峰擊打就可以滿足擊打力點得分的標準。擺拳不再有細化的“抬肘、扣腕”等技術環節要求,明顯減少了擺拳實現擊打中所需要控制的運動環節,而且便于形成人體自然相向運動的本能,實現擊打;該擊打方式有利于人體腰側肌群的參與,從而提高擺拳的擊打速度。特別需要強調的是,該模式是圍繞規則的演變對擺拳擊打力點的重新認識,但絕不是無限制倡導非標準的拳峰擊打,開掌擊打仍然是競賽規則所禁止的犯規動作之一。

2.2對擺拳擊打運動軌跡的影響

在規則修改前,擺拳規范擊打運動軌跡的主要特點是:擊打的拳峰部位,從身體側面向中軸方向隨身體的擰轉成弧線運動;在拳峰接近目標的瞬間,擊打手臂的肘關節隨著擺動“一邊運動一邊抬肘”,并在接觸目標時形成向下扣腕等運動過程。由此揭示出,擺拳擊打的運動軌跡不是處在同一平面上,它至少有2個以上的運動軸;使得在動作完成過程中實現擊打運動的原動肌群、主動肌群是處于動態變化的。因此,該方式的擺拳擊打,在一定程度上影響了發力程序的連續性,不僅會對擊打的速度產生影響,更主要的是它增加了技術動作完成的復雜程度,對實現技術動作增加了不定性的難度。

在規則修改后,擺拳擊打的運動軌跡,不再過多要求抬肘與扣腕。其運動軌跡最明顯的演變是,擊打沿同一平面擺動,而且降低了擊打時對肘關節彎曲度的要求。在動作完成過程中,只需注重拳峰擊打瞬間的硬度就能充分發揮擺拳擊打的功效。由此揭示,該方式的擺拳擊打近似于“掄擺式”擊打,無需控制手臂運動的中間環節,有利于充分發揮腰大肌、腰方肌等腰側肌群以及身體擰轉的力量。需要指出的是,原擺拳擊打技術同樣是科學的、并被實踐反復證明了的;拳手應結合自身特點及賽場瞬息變換的情景,針對性地選擇適宜的技術打法。

3 競賽得分規則的演變對擺拳技術應用的影響

競技體育的發展都是在規則指導下進行,換句話說,沒有規則,也就沒有競技體育。規則的演變是根據技術的發展、器材的發展、認知的發展、情景的發展等逐步建立的愈加完善的體系;因此,競賽規則的演變是社會綜合發展的需要。拳擊競賽規則進行的針對性改革,對拳擊技術發展產生重大影響的就是擊打得分力點的演變,即擺拳擊打。通過比賽的統計數據,可以揭示它所帶來的影響。

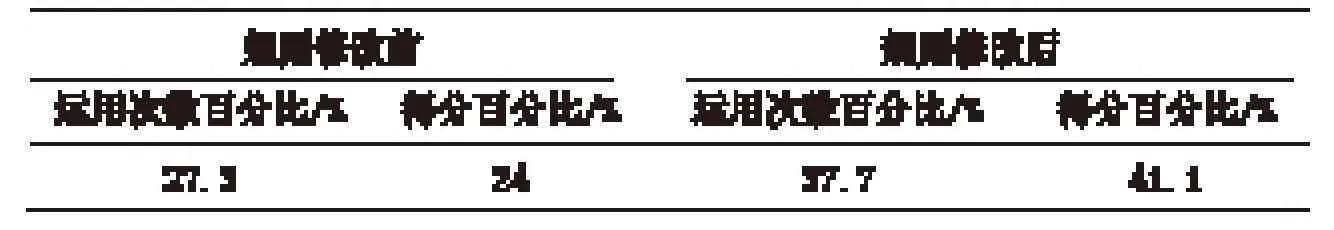

從表3可見,規則修改后擺拳擊打的實戰應用次數比例明顯增加,而且得分大幅度提高。這充分說明規則修改對競賽中擺拳的實際應用產生了深遠影響。

另外,擺拳擊打隨著規則的演變,還形成了諸多“變形”的有效擺拳擊打。一是以改變肘關節擊打角度的側平勾拳;二是在側閃身的同時實現擺擊;三是以挫步的前后變化完成擺擊;四是以非水平位運動軌跡的弧線進行擺擊;五是以側閃加變換運動軌跡的防反擺擊;六是通過側閃步配合攻防轉換實施的擺擊等。因此,規則修改后,擺拳技術在競賽中的應用產生了很多變化,同時也帶來了技術、戰術、技戰術結合等層面的創新與發展。

表3 規則修改前后全國性比賽平均擺拳在每場比賽中的應用情況

4 競賽得分規則的演變對擺拳技術訓練的影響

競賽得分規則的演變,引領了擺拳擊打技術的創新發展,其最本質的演變來源于擊打時原動肌、主動肌的變化。主要包括:作為對抗肌的胸大肌,其外緣上側成為典型的主動肌;肩帶部位的三角肌上部、前部更加凸顯了實現動作中主動肌的作用;腰大肌、腰方肌甚至腹外斜肌都成為重要的技術動作原動肌等。它們幾乎決定著擺拳擊打時的速度和力度;再加上擺拳的其他變形擊打,勢必對擺拳技術訓練產生一些新異變化。在此,僅探究擺拳技術的訓練方法。

4.1擺拳擊打的一般發力程序

拳法擊打的一般發力程序,核心點均是“起于根、轉于腰、催于肩、達于稍”4個環節。即:啟動瞬間的支撐腳用力蹬地;力通過扣膝轉胯,傳導至腰部并擰轉;借勢帶動軀干部位轉體、催肩,并帶動手臂擊打;力點達于拳峰部位。

上述的擊打技術動作要領,符合拳法技術構成的人體運動生物力學原理,是拳法擊打應該遵循的科學規律。但是,隨著競賽應用的實際需要以及創新技術的發展,擺拳擊打應在基本遵循該原理的基礎上,重點解決非完整的4個環節發力程序,即,應注重發力動作結構關鍵的中間環節,也就是突出腰側肌群的擰轉力。因為競賽中擺拳除了練就規范的擊打外,還應熟練掌握適應競賽需求的“變形”方式擊打,如側閃身、前后挫步、變形弧線、配合步法等瞬間的擺拳擊打。這些擊打方式主要揭示拳手在運動中雙方攻防不斷變化的狀態下,實現有效擊打。其根本點就是擊打瞬間以腰部啟動為發力的第一環節。訓練中,可以采取在近似失去身體重心的情況下實現擊打;可以采取先上步或退步,再側轉身擊打,即提高機體在下盤沒有明顯固定(支撐)的情況下實現擺拳擊打的能力。它以充分發揮腰側肌群的擰轉力為根本,從而進一步豐富擺拳擊打的競賽應用模式。因此,競賽中為了更好地豐富拳手的綜合攻擊手段,運動員不僅要領悟規范的擺拳擊打模式,還要掌握在非“支撐”情況下的擊打發力程序。

4.2加強腰部擰轉力度的訓練

一般情況下,腰部的擰轉力是拳法擊打的中間環節,也是最重要的發力環節,尤其是在實現擺拳擊打發力程序要點的闡述中,更加明確了加強腰部擰轉力度的重要性。即加強腰側肌群的力量,以增強腰部的擰轉力,從而提高擺拳的擊打力度。

實現擺拳擊打力度的增強,可通過增大腰部擰轉擊打力度的原動肌肌群的力量來實現,主要包括(按參與度的重要性排列):腰大肌、腰方肌、背闊肌、腹外斜肌(髂腰肌包括:髂肌、腰大肌)等。腰大肌肌纖維的起點是腰椎體側面和橫突,止于股骨小轉子;腰方肌肌纖維的起點是髂嵴后部第2~5腰椎橫突,止于第12肋骨、第12胸椎體和第1~4腰椎橫突;背闊肌肌纖維的起點是下6胸椎和全部腰椎棘突、骶正中嵴、髂嵴后部及下3肋骨外側面,止于肱骨小結節嵴;腹外斜肌肌纖維的起點是下8肋骨外側面,止于髂嵴、恥骨結節。了解該肌群基本結構,就為針對性地加強腰部擰轉力訓練夯實了基礎。

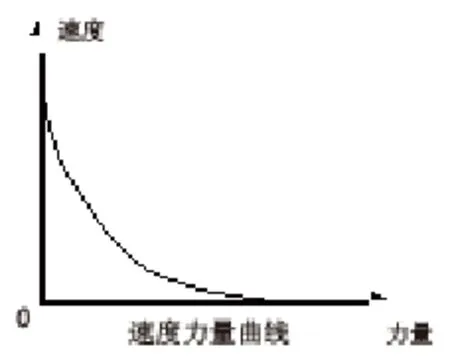

拳擊運動由于其特殊的對抗性,拳手的專項力量素質對競賽成績在一定程度上起著決定性作用。力量素質主要包括:最大力量、快速力量和力量耐力,它們彼此之間是相互融合、相互作用、相互促進的。拳擊運動以發展快速力量為主。快速力量是指肌肉在盡可能短的時間內,發揮出盡可能大的力量能力。它是運動速度和力量的綜合表現形式(圖1)。

發展快速力量的主要方法:一是減負荷。是指減輕外界阻力(負重重量)或給予助力練習,例如,使用橡膠繩的助力練習。二是先加后減負荷。先增加負荷的重量,使之超過比賽時需克服的阻力,當機體基本適應后,再減少負荷至正常水平,可有效地提高拳手在標準阻力下完成動作的速度,例如,使用小啞鈴、橡膠繩的阻力、助力練習。三是避免疲勞。快速力量訓練的效果,很大程度上取決于中樞神經系統保持適宜的興奮度。例如,練習中重復次數不宜過多、組間休息充分。通過了解原動肌、主動肌的起止點,進一步明確肌纖維的走向;了解發展快速力量的真諦,也就為更加主動、針對性的訓練豐富了訓練手段并提供了科學依據。

總之,任何競技體育競賽規則的演變都會對現行的技、戰術體系帶來巨大的沖擊;盡快適應規則并對現行的訓練系統進行創新,是確保競技能力不斷提高的關鍵。

圖1 速度、力量變化曲線

[1]胡聲宇,秦嶺,王明禧,等.運動解剖學[M].北京:人民體育出版社,2000:132-142

[2]田麥久,鄧運龍,劉大慶,等.運動訓練學[M].北京:高等教育出版社,2010:168-176