綠色經濟發展的綜合評判與發展對策研究

朱斌 吳賜聯 謝哲

摘 要:在構建綠色經濟評價指標體系的基礎上,采用經熵權改造的TOPSIS模型和線性回歸模型對福建省九地市的綠色經濟發展情況進行評價。實證分析表明福建省綠色經濟綜合指數總體水平不高,只有廈門市的綜合指數超過0.5,還有六地市的指數小于0.3,并且各評價子系統發展不平衡。回歸分析發現影響綠色經濟發展進程的關鍵因素分布于綠色發展投資、綠色經濟效率、綠色經濟結構和綠色環境友好4個子系統中。

關鍵詞:綠色經濟;熵權TOPSIS模型;線性回歸;福建省

中圖分類號:F205 文獻標志碼:A 文章編號:1671-6248(2015)04-0048-07

近年來,綠色經濟發展理念日益成為全世界的共識,各國政府也在積極行動,努力通過綠色化實現經濟的可持續發展。中國政府在“十二五”發展規劃中明確提出“綠色發展、建設資源節約型、環境友好型社會”,可見,以綠色經濟理念為指導,調整和優化產業結構,轉變經濟增長方式是中國未來經濟的主旋律。2013年,國務院批復的《海峽西岸經濟區發展規劃》中明確要求福建省要加快生態文明建設,大力發展循環經濟、綠色經濟,努力把福建建設成為人居環境優美、生態良性循環的可持續發展區域。可見,研究福建省綠色經濟的發展現狀,認清綠色經濟的發展短板對于加快福建省綠色經濟的建設步伐意義深遠。

自從David William Pearce首次提出“綠色經濟”概念后,國內外學者對綠色經濟的內涵及其外延進行了深入探討,主要集中在以下幾個方面:一是針對綠色經濟的內涵的探討。安宇宏認為綠色經濟是在生態環境和資源承載力的約束下,將可持續性作為重要支柱的一種新型的發展模式[1]。張靜等指出綠色經濟除應考慮“低消耗、低污染、低排放”外,還應注重追求創新和效率最大化[2]。二是針對綠色經濟的評價體系。薛瓏從綠色經濟效率、綠色資源環境、綠色科技創新、綠色經濟政策4個角度構建綠色經濟發展測度體系[3]。高春玲關注綜合發展度和資源承載力[4]。曾賢剛等從經濟轉型有效性、資源利用綠色度和進步與福祉的實現度3個方面進行考量[5]。三是針對綠色經濟發展的評價模型。索貴彬等[6]、曾賢剛等[5]均運用主成分分析和聚類分析法對環渤海經濟圈和中國30個省市自治區的綠色經濟效率進行評價。Lawa等運用DEA模型對旅游業占主導地區的綠色經濟效率進行評價[7]。四是針對綠色經濟影響因素的研究。Wang[8]、陳艷春等[9]著重研究綠色技術溢出的內在動力。Glomm等探討綠色稅收對綠色經濟發展的促進作用[10]。Pop等認為跨國公司在推進綠色經濟發展中起著重要作用[11]。

文獻回顧表明,現有研究在構建綠色經濟的評價體系時缺乏對能夠反映民生狀況的綠色社會的關注,同時評價方法也有擴展的空間。為此,本文首先在評價方法上進行改進,運用改進的TOPSIS模型對福建省九地市的綠色經濟建設進程進行綜合評價;然后以綠色經濟綜合指數為因變量,以32個評價指標為自變量,采用有進有出的逐步回歸法進行線性回歸,探討影響地區綠色經濟發展的關鍵因素。本研究旨在彌補現有理論的一些不足,并為政府制定政策提供決策參考。

一、綠色經濟評價指標體系及評價方法

(一)綠色經濟評價指標體系

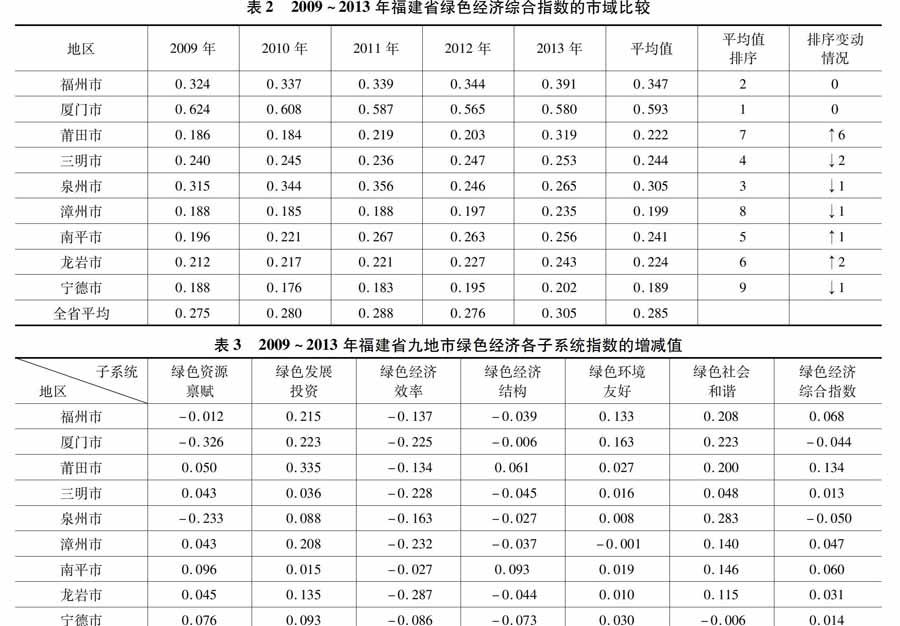

綠色經濟是一種新型發展模式,它是將經濟發展和生態文明建設相結合,在充分考慮環境承載能力的基礎上,以地區綠色資源為依托,以綠色發展資金為保障,通過調整地區產業結構以提升地區的經濟效率和效益,最終實現人與自然和諧相處,實現人類現代文明與環境友好相融合。作為一種協調發展的經濟模式,綠色經濟最終的目標是維護人類的長久發展,保護人類的生存環境,提高人民的生活質量。為此,在充分考慮綠色經濟的內涵和外延的基礎上,借鑒現有的研究成果[3-5],本文從綠色資源稟賦、綠色發展投資、綠色經濟效率、綠色經濟結構、綠色環境友好和綠色社會和諧等六個角度構建包含32個評價指標的綠色經濟綜合評價體系,如表1所示。

(二)綠色經濟評價方法

1.熵權TOPSIS評價法

由Hwang提出的TOPSIS評價法是一種逼近理想解的排序法,通過在目標空間中設置各指標的“正理想解”和“負理想解”,然后根據評價方案與正或負理想解的接近度來評價方案的優劣[12]。傳統的TOPSIS模型各評價指標的權重相同,改進的TOPSIS模型則是將熵值法與TOPSIS模型相結合,利用熵值法確定指標的相對權重,再結合TOPSIS模型對綠色經濟的發展進行評價。具體步驟如下:

第一,構建評價指標原始數據矩陣A=(aij)m×n。其中aij表示第i項指標在第j個評價單元的實際值,m和n分別為評價指標和評價單元的數量。

第二,將原始數據進行標準化,得到標準化矩陣B=(bij)m×n。其中系數bij為aij標準化后的數值,對于評價指標體系中涉及到的正、逆指標,分別采用對應極值公式進行標準化。

第三,利用熵值法確定各評價指標的熵權權重wi。各指標的熵權權重值如表1所示。

第四,確定指標的正負理想解。選取矩陣B中各評價單元所有指標的最大值和最小值,構成各評價指標的正理想解向量B+和負理想解向量B-。B+={max1≤i≤mbij|j=1,2,…,n}={b+1,b+2,…,b+m}

B-={max1≤i≤mbij|j=1,2,…,n}={b-1,b-2,…,b-m} 當第i指標為正向指標時,bi+和bi-分別取指標體系中的最大值和最小值;反之,當第i指標為負向指標時,bi+和bi-分別取指標體系中的最小值和最大值。

第五,計算距離。結合熵權權重求出各評價單元中評價向量與正負理想向量的正理想距離D+j,和負理想距離D-j,如式(1)和(2)所示D+j=∑mi=1wi(bij-b+i)2

(1)

D-j=∑mi=1wi(bij-b-i)2

(2) 第六,利用公式(3)計算評價對象與最優方案的接近度Cj。Cj=D-j/(D+j+D-J)

(3) 其中Cj介于0~1之間,Cj數值越大,表示該地區的綠色經濟綜合指數越接近于最理想值,綠色經濟發展狀況越好,反之,Cj數值越小則表示該地區綠色經濟發展水平一般。

2.回歸分析法

為剖析影響福建省綠色經濟發展進程的關鍵因素,基于2009~2013年9地市的面板數據,以“綠色經濟綜合指數”為因變量,以32個評價指標為自變量,為克服自變量之間的多重共線性對回歸結果的影響,在回歸過程中采用有進有出的逐步回歸法將回歸不顯著的變量剔除。

二、福建省綠色經濟發展的實證分析

(一)數據的來源及處理

2010年以來,福建省啟動了“四綠”工程建設規劃,要在轉變經濟增長方式、調整經濟結構的過程中,進一步抓好生態文明建設,當前正處于綠色發展的攻堅階段。因此,研究該階段綠色經濟的發展現狀,剖析其瓶頸制約因素,對于加快福建生態文明的建設步伐意義重大。結合表1綠色經濟評價指標體系,首先從歷年《福建省統計年鑒》、《福建經濟與社會統計年鑒》和各地市的國民經濟與社會發展統計公報中收集了2009~2013年福建省綠色經濟發展的相關指標數據。然后運用熵權TOPSIS模型對福建省九地市的綠色經濟發展現狀進行分析,并利用多元線性回歸模型對綠色經濟的影響因素進行闡述。

(二)福建省市域綠色經濟的發展評判

1.市域綠色經濟綜合指數對比

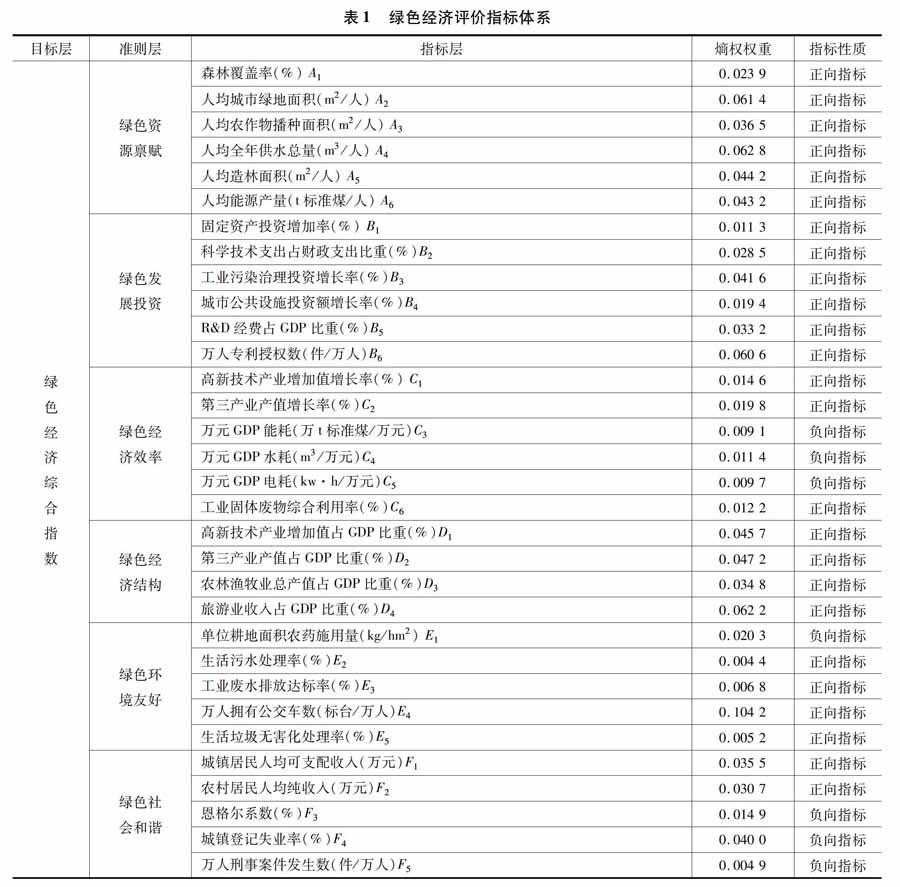

表2是2009~2013年福建省綠色經濟綜合指數的市域比較,由表2可知,2009~2013年福建省九市的市域綠色城市綜合指數差距較大。9個設區市綠色經濟綜合指數的排序為:廈門>福州>泉州>全省平均>三明>南平>龍巖>莆田>漳州>寧德。根據綜合指數的數值,將其分為4個層次:

第一,廈門市的綠色經濟發展水平屬于第一層次。得益于綠色經濟結構、綠色環境友好和綠色社會和諧3個子系統的出色表現,5年間廈門市的綠色經濟綜合指數超過0.5,達到了0.593,高出排名第二的福州市70.89%,穩居9個設區市之首,但廈門市的綠色經濟綜合指數呈下降的趨勢。

第二,福州和泉州兩市的綠色經濟發展水平屬于第二層次,介于廈門和全省平均水平之間。其中,福州的綠色經濟結構和效率表現突出,主要得益于高新技術產業增加值的增長和第三產業產值占GDP比重的提升,五年均值分別高出全省均值36.47%和11.72%,同時,綠色社會和諧指數也明顯提升。但綠色資源稟賦和發展投資與廈門市有一定差距,致使其綠色經濟綜合指數屈居第二位。泉州的綠色經濟結構和綠色環境友好兩個子系統表現較差,導致其綠色城市綜合指數排名第三。

第三,三明、南平、龍巖和莆田的綠色經濟發展水平屬于第三層次。其綠色經濟綜合指數5年均值均在0.20~0.30之間徘徊。除莆田市外,其余三地市在綠色資源稟賦、綠色經濟效率和社會和諧等方面的表現較好,但受限于綠色發展投資和綠色環境友好方面的不足,綠色經濟綜合指數總體水平不高。莆田市的綠色發展投資指數上升速度較快,綠色經濟效率總體得分較高,但是在綠色資源稟賦、綠色經濟結構和綠色環境友好等方面表現不佳,致使其綠色經濟綜合指數較低,綜合排名位列第七。

第四,漳州和寧德兩市的綠色經濟發展水平屬于第四層次,其綠色經濟綜合指數五年均值低于0.20,兩地市在其綠色資源稟賦、綠色發展投資、綠色環境友好等方面都處于最低水平。

2.市域各子系統的變化趨勢分析

(1)閩西北綠色資源稟賦優勢增強,閩東南優勢逐漸喪失。表3顯示了2009~2013年5年間,6個子系統指數的增減值,從表中可以發現,在綠色資源稟賦方面,福州、廈門、泉州分別減少了0.012、0.326和0.223。廈門市下降尤其明顯,主要原因是廈門市的森林覆蓋率全省最低,并且由于已經基本城鎮化,能夠為綠色加分的人均農作物耕種面積僅為72.81m2,僅為全省平均值的13.51%。隨著福建生態文明建設步伐的加快,閩西北地區的綠色資源稟賦優勢逐漸突顯,比如南平市由于森林資源豐富,加上每年人均造林面積全省最高,2013年達到131.88 m2,所以,5年間該市的綠色資源稟賦指數上升了0.096,位居全省之首。

(2)綠色經濟效率逐年下降,綠色經濟結構有待完善。綠色經濟提倡“低污染、低排放、低能耗”,在控制能源消耗方面,福建各地市的政策力度較大,單位GDP的水、電和煤碳消耗持續下降。研究時期內綠色經濟效率指數的下滑原因是全球經濟不景氣造成各地市高新技術產業產值增長率和第三產業產值增長率持續下降,全省平均值分別從2009年的20.48%和12.50%下降到2013年的13.20%和9.60%。另外,在經濟結構指數方面,只有莆田和南平兩市呈正增長,其余各地市均呈負增長態勢。

(3)綠色發展投資力度增強,綠色經濟的社會福利逐漸顯現。從表3可以看出,九地市的綠色發展投資指數上升幅度較大,閩東南地區經濟實力雄厚,為發展綠色經濟提供了充足的資金保障,所以綠色發展投資指數上升尤為明顯,福州、廈門、莆田、漳州四地的年均增長率分別為21.34%、14.15%、40.11%和32.90%。發展綠色經濟最終是為實現人與自然和諧相處,提高人民的生活水平,由指標體系中的綠色環境友好和綠色社會和諧兩系統來體現,5年間,兩個指標總體保持上升態勢,綠色經濟的社會效益逐漸顯現。

(三)綠色經濟發展的影響因素分析

以“綠色經濟綜合指數”為因變量,以32個評價指標為自變量,根據九地市2009~2013年相關指標的截面數據,運用Eviews 6.0軟件,為克服變量間的多重共線性影響回歸結果,采取有進有出的逐步回歸法,結果表明,調整后R2=0.997 8,F=836.815,說明回歸方程的擬合優度較好,自變量與因變量之間的線性關系顯著。

從表4可以看出,采用逐步回歸法最終進入回歸方程的11個自變量主要分布于綠色發展投資、綠色經濟效率、綠色經濟結構和綠色環境友好4個子系統中。其中,萬人擁有公交車數、高新技術產業增加值占GDP比重、第三產業產值占GDP比重和萬元GDP水耗等變量的回歸系數較大,并且均通過1%的顯著性檢驗,說明這些指標對綠色經濟的影響較大,可見,要真正實現地區經濟的綠色化,除了要注重對自然資源的保護,減少能源的消耗,還要加大對有利于社會技術進步的科技資金的投入,要努力調整產業結構,增加高新技術產業和第三產業的比重,同時,提倡節能減排,循環使用,實現人與自然和諧共處。

三、加快綠色經濟發展的對策建議

(一)加強區域綠色發展投資,提高綠色經濟活力

第一,應加大科學技術研發投資,提升經濟發展軟實力:一是增加財政對科學技術研發經費的投入,通過科學技術研發經費的不斷投入,保證高等院校、科研院所正常運作,激發專家學者科學技術研發潛力;二是不斷完善技術設施建設,建立具有國際研發能力的高科技研發中心和專業實驗室,推動綠色高新技術研發更上一臺階;三是加強科學技術交流平臺建設,提升高新尖端技術在企業、科研機構中實際利用率,推動高新技術發展。

第二,加大工業污染治理力度,提高環境準入門檻:一是認真抓好重點流域水污染治理,突出抓好閩江、晉江等省內河流水污染的整治工作,嚴格控制工業、農業污水對水環境的影響;二是加強大氣污染治理,加快現有燃煤電廠脫硫設施建設,新建燃煤電廠必須根據排放標準安裝脫硫裝置,推進鋼鐵、有色、化工、建材等行業二氧化硫綜合治理,同時,加大城市煙塵、粉塵、細顆粒物和汽車尾氣治理力度;三是嚴格執行對污染源限期整治,堅決淘汰污染嚴重企業,在源頭上控制污染企業的數量。

(二)轉變傳統發展方式,實現效率與效益最佳

第一,集約利用綠色資源,提升資源經濟效益。按照“工業節水是重點、農業節水是關鍵”的思路,通過提高水資源重復利用率,提升單位水資源綜合經濟效益;量體裁衣制定企業節能降耗標準,落實節能節電相關措施,此外,不斷加強風能、海洋能等綠色資源研發,提高綠色資源供給,提升電資源綜合經濟效益;提升土地資源經濟效益。

第二,加快高新技術產業發展,促進主導產業綠色發展。具體為:一是營造綠色技術研發硬環境與軟環境。通過對綠色技術研發環境的營造,培育綠色技術沃土,借力高新技術研發人才引進,加快技術革新步伐。二是構建綠色技術交易平臺。通過交易平臺構建,實現綠色技術在市場中的快速流轉,實現技術效益最大化。三是鼓勵綠色技術產業化應用。通過獎勵、稅收減免等多種政策扶持方式,鼓勵綠色技術在生產過程中應用,實現市場對綠色技術遴選。

第三,鼓勵綠色科技型企業發展,發揮市場的資源配置作用。一是營造綠色科技型企業發展環境。充分利用國家、省以及地方政府對中小企業支持政策,積極幫助其解讀和落實相關政策措施,把控綠色科技型企業發展近況,并根據其發展特色,提供相關財稅、土地、融資等方面便捷有效的服務。二是鼓勵綠色科技型企業相互合作,最大限度利用資金、技術等相關資源,提高抵御風險能力,形成優勢互補、互惠共贏的局面。三是鼓勵銀行、證券、小貸公司等金融機構,提高對綠色科技型企業扶持力度,降低信貸門檻。

(三)優化經濟結構,推動綠色經濟發展

第一,調整綠色經濟結構,實現綠色經濟發展高效配置。一是合理把控綠色經濟結構,促進區域經濟協調發展。如閩西北地區,通過合理布局優先發展綠色農林業,種植具有區域地方特色的綠色農產品,打造地方農產品品牌,推動高效生態農業、循環農業和綠色農業發展,促進傳統農業向生態農業過渡。二是依托高新技術研發基礎,通過轉移政策支持重點,實現非綠色產業向綠色產業轉型升級。三是要落實可持續發展戰略。依據福建省發展現狀,因地制宜、因時制宜的落實可持續發展戰略,促進產業結構升級。

第二,推進第三產業轉型升級,促進產業綠色化進程。一是加強互聯網技術研發。互聯網技術作為促進第三產業發展的基礎性技術,順應時代要求,其為推進產業優化變革起到了關鍵性作用。二是通過研發移動終端技術、無線射頻識別技術、地理信息系統技術等,加快對新型物流運作與管理模式的探尋,實現物流資源優化、成本降低和效率的提升。三是通過設立制造業、農業、醫療業等信息化服務平臺,以信息、網絡等為現代技術支撐,實現資源的有效整合。四是打造智慧旅游品牌,發揮區域生態資源優勢。

第三,優化綠色產業布局,降低產業鏈內耗。一是集中布局產業園區建設,優化產業鏈結構。通過對綠色產業園區集中布局,對綠色產業鏈上游下游進行有效整合,降低上下游交通成本,達到經濟效益最優化。二是集中整治污染性企業。通過搬遷、企業改制重組和技術改造,合理調整工業生產布局。三是加緊落實綠色產業示范區工程建設。按照綠色發展理念,以典型大型綠色企業集團作為先鋒軍,帶動中小企業全面實施清潔生產,實現綠色集群,建立綠色產業示范區。

(四)推進生態文明建設,提高環境友好水平

第一,加強節能減排技術研發,提升省域綠色環境友好水平。一是健全節能減排技術研發機制,提升高等院校、科研單位、企業研發動力。二是發揮社會團體和公眾在環境保護中的作用,提升對環境保護的認知,借力輿論的力量,提升全省環境友好水平。三是加強環境保護人才隊伍建設。

第二,加強環境污染防控,完善生態環境管理體制。一是調整生態環境監管機構,建立能有效防控環境污染的管理體制。二是要狠抓企業排污監管。強化排污許可證管理制度,將總量指標納入許可證管理體系,并嚴格實行許可證年檢制度,進一步規范企業排污行為。三是嚴格執行對污染源限期整治,堅決淘汰污染嚴重企業,在源頭上控制污染企業的數量。

第三,提倡綠色出行和資源的循環使用。一是加大城市公共設施的投入力度,完善城市公共交通系統,大力發展城市軌道交通和地鐵,方便廣大市民的出行,減輕城市的交通壓力和資源內耗。二是重視資源的循環使用和垃圾的無害化處理,通過引進先進的生活垃圾處理設備,改變處理方式,提高處理比例來減少對環境的危害。

四、結語

實證分析結果表明:第一,福建省的綠色經濟發展處于起步階段,綠色經濟綜合指數總體水平不高,只有廈門市的綠色經濟綜合指數超過0.5,有6個地市的指數小于0.3;第二,綠色經濟的6個評價子系統發展不均衡現象較為嚴重,綠色經濟效率和綠色社會和諧表現較好,但綠色經濟結構和綠色環境友好有待加強;第三,回歸分析結果表明,影響綠色經濟發展進程的主要因素分布于綠色發展投資、綠色經濟效率、綠色經濟結構和綠色環境友好4個子系統中。

參考文獻:

[1] 安宇宏.經濟新常態[J].宏觀經濟管理,2014(6):81.

[2]張靜, 彭文英. 我國綠色經濟發展障礙及對策探討[J].生態經濟:學術版,2013(1):144-149.

[3]薛瓏.綠色經濟發展測度體系的構建[J].統計與決策,2012(18):21-24.

[4]高春玲.基于熵值法的湖北省綠色經濟發展綜合評價研究[J].科技管理研究,2012,32(19):70-72.

[5]曾賢剛,畢瑞亨.綠色經濟發展總體評價與區域差異分析[J].環境科學學報,2014,27(12):1564-1569.

[6]索貴彬,聶雅.面向生態-技術創新的環渤海城市群生態位擴展評價研究[J].科技管理研究,2010(8):17-19.

[7]Lawa A, Lacya T D, Grath G M. Towards a green economy decision support system for tourism destinations[J].Journal of Sustainable Tourism, 2012,20(24):823-843.

[8]Wang B. Can CDM bring technology transfer to China——An empirical study of technology transfer in Chinas CDM projects[J].Energy Policy,2010,38(5):2572-2585.

[9]陳艷春,韓伯棠,張宏雷.綠色技術溢出內在動力與影響因素研究[J].河北工業大學學報,2012,41(6):105-110.

[10]Glomm G, Kawaguchi D, Sepulveda F. Green taxes and double dividends in a dynamic economy[J]. Journal of Policy Modeling, 2008(30):19-32.

[11]Pop O, Dina G C, Martin G. Promoting the corporate social responsibility for a green economy and innovative jobs[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences,2011,(15):1020-1023.

[12]Hwang C L, Yoon K. Multiple attribute decision making: method and applications [M]. Berlin:Springer-Verlag, 1981.