貴州黔東南地區少數民族護林規約考辯

楊武松 潘 弘

(1.廈門大學 法學院,福建·廈門 361005;2.貴州師范大學 法學院,貴州·貴陽 550001)

國家制定法對于維系國家生態環境秩序,規范國民、國家機關、社會組織的社會行為,保障公民環境權益居功甚偉。它不僅是人類生態文明的一種制度表現,亦切實推動了人類生態文明進程,故成為現代文明國家開展環境保護的定制。但國家制定法并非萬能!其宏觀調控和整體規范力覆蓋主權領域,但微觀內容卻不一定也具有此類功效,如鄉村領域的人和事(或糾紛)涉及的環境問題。考察社會發展史不難發現,人們在鄉村社會這塊“自留地”上制定規則、實施規則、運用規則,維系該領域的和諧秩序,保障該區域社會經濟發展,從而在國家治理實踐中形成了一道亮麗的風景線:國家制定法與村規民約共同調整和規范人們的活動。試以為,源遠流長、最具代表性的民間規則當屬村規民約。從內容構成看,少數民族地區護林規約在村規民約中占據較大篇幅,并且是至今尚具規范約束力的規約之一。從豐富和完善我國森林法治體系的視角看,少數民族護林規約具有極為重要的現實意義。為此,本文擬以貴州黔東南地區少數民族護林規約為范本,論述其內容具象、特點及其在當代社會經濟建設中的作用。

一、貴州黔東南地區少數民族護林規約內容架構

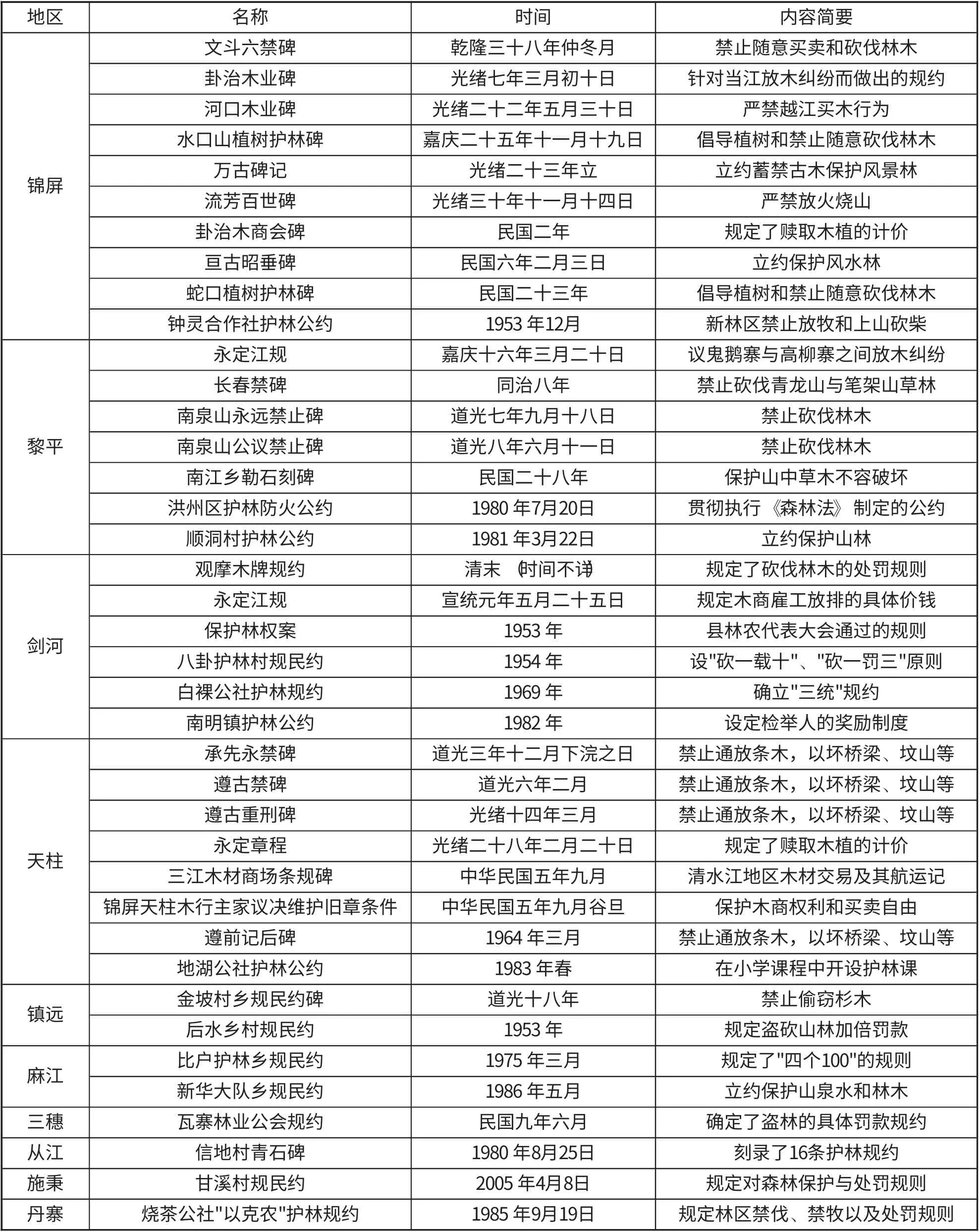

因文字缺乏之因,黔東南地區少數民族護林規約最初多以口口傳頌的形式流傳。黔東南地區有文字記載的少數民族護林規約在清代乾隆三十八年(1774年)方始出現于錦屏縣文斗。為保護文斗地區的林木不被亂砍亂伐,在寨老的帶領下,制定了“文斗六禁碑”的村規民約,禁止村民隨意買賣和砍伐林木。此后,錦屏縣村規民約開始大量出現,規范和保護著森林資源,為文斗贏得了“苗族環保第一村”的譽名。以貴州省黔東南苗族侗族自治州為考察對象,以州志、縣志為分析范本,梳理貴州黔東南地區自清乾隆以降少數民族地區護林規約,有關規約見表1:

表1 貴州省黔東南苗族侗族自治州自清乾隆以降的林木保護規約統計略表

從表1的統計看,貴州黔東南地區少數民族護林規約以“碑文”和“村規”的形式架構其內容。最初,以碑文的形式獨立架構其內容,一直到近代社會都采取該模式構造內容具象。當代社會,則以村規這一準規“典”的形式,在其中以條文描述的方法構造內容。根據田野調查,貴州黔東南地區各縣各村寨的護林規約基本圍繞“一村一碑”或“一村多碑”演進,其內容具象主要有:

第一,確立“森林保護”基本理念與原則。貴州黔東南地區少數民族護林規約沒有明確的文字表述環境保護理念和原則,但從有關少數民族護林碑文與村規看,少數民族具有直觀的森林保護觀念。因此,在黔東南地區各村寨的有關碑文和村規均有護林一說,他們認為村寨所在的森林不僅關乎著風水,也關系著村民的生存與發展。在直觀的護林認識與樸素的生態觀念指導下,黔東南地區少數民族將森林區分為經濟林和風水林。風水林屬于絕對禁止砍伐的保護對象,而經濟林也要求合理砍伐、合理買賣,并要求可持續地栽種。因此,貴州黔東南地區少數民族林木保護規約在規定禁止亂砍亂伐等規則之下,“砍一栽十”和“砍一罰三”等原則也隨之確立。

第二,設置“禁止亂砍亂伐”與違反規約的處罰制度。在貴州黔東南地區少數民族護林規約之中,“禁止亂砍亂伐”與違反規約的處罰規則占據絕大多數比例。亂砍亂伐主要針對經濟林設置,目的是保護村寨經濟林的可持續發展,如“間伐”的規定,即在砍伐林木時,禁止成片成區的砍伐林木,而是有選擇地在山林之間采伐成年林木。同時,黔東南地區少數民族有許多生活習俗也體現了森林保護的可持續性,如“女兒杉”習俗。規范林木保護的處罰規則體現了少數民族林木保護行為與責任契合的觀念,屬于現代法律責任的表現,分別為經濟罰、聲譽罰和行為罰,一般表現為罰款、游村、翻倍栽種樹苗等內容,最具代表性的處罰規則為苗區的“四個100”規則。

第三,在肯定林權的基礎上設置林木買賣規則。清乾隆時期至民國時期,黔東南地區少數民族護林規約禁止隨意買賣林木、越江買賣林木,如“文斗六禁碑”、“卦治木業碑”、“河口木業碑”等規約具有明確規定。但在肯定林權的基礎上,黔東南天柱縣與錦屏縣不僅設置了林木交易市場,也鼓勵自由買賣。如民國時期,“坌處內外三江木材商場條規碑”和“錦屏天柱木行主家議決維護舊章條件”均記錄清水江地區的木材交易及其航運情況,明確規定保護木商權利和買賣自由。從文斗現存林業契約文書之佃契看,林權主要為地主與佃種人所有,林木買賣自由也基本圍繞林權所有人之間進行。新中國成立以后,林權私有制被林權公有制取代,依憲法規定,山林、草地等自然資源屬國家所有。此后,黔東南地區新設立的少數民族護林規約,多明確規定森林為歸國家所有,亂砍亂伐、燒毀山林犯法等規則,保護林權公有制。因此,因林木交易權收歸國有,以行政審批制的形式進行林木交易,建國后的少數民族護林規約并無新的交易規約出現。

二、貴州黔東南地區少數民族護林規約的特征

從表1的統計看,貴州黔東南地區少數民族護林規約具有以下特點:

第一,表現形式多樣性。一是以碑文的方式立于村寨要道,起告示作用。在早期的林木保護規約里,大多數禁止亂砍亂伐林木的規約多銘刻于石碑之上,被樹立于要道之處。如表1統計的護林規約,民國前的林木保護規約多見諸于碑文之中。新中國建立后,上世紀80年代,從江縣信地村依然樹立青石碑刻錄16條護林規約。據田野調查資料所示,貴州黔東南少數民族地區,村寨林木山地之前,上世紀90年代樹立的護林碑文呈現普遍之態。可見,以碑文的方式確立并告示護林規約,至今都是一種比較典型的方式,也是少數民族地區鄉民們制定少數民族護林規約的慣用之法。此類護林規約屬典型的專門保護規約,即專門設定相關森林資源的保護以及森林糾紛的裁處。二是散見于村寨的村規民約之中,即在統一適用的具有綱領性的村規民約之中以具體條文的形式列舉護林規約。在少數民族地區的村規民約里,護林規約所占比重較大,但不是唯一的規則。村規民約還涉及到村寨領域的行政管理、村民義務、刑罰以及其他關規定。如表1里的鎮遠縣《后水鄉村規民約》、麻江縣《新華大隊鄉規民約》等多屬此類形式。三是以專門的護林規約確定少數民族林木保護規則。此類護林規約多由國家機關組織轄區鄉村制定,已經具備一定的國家制定法要素。但是,由于它的適用區域比較獨特,尤其是圍繞一定村寨特定對象召集鄉村人員制定,依然沒有超越村規民約的范疇。此類護林規約如上表所示,主要是新中國建立后確立形成的,多數村寨都設立了護林公約,如錦屏縣的《鐘靈鄉六村造林合作社護林公約》、黎平縣的《順洞村護林公約》、劍河縣的《保護林權案》、天柱縣的《地湖公社護林公約》等等多屬此類護林規約。四是以契約文書的形式確定林權、林木買賣與林業糾紛解決方式等規范。此類護林規約多見于錦屏文斗,目前已被大量挖掘,并用于學術研究。

第二,內容具象多元性。黔東南地區少數民族護林規約多以森林保護為準則,同時涉及森林資源的栽種、砍伐、買賣以及糾紛的裁處等相關內容。不同地區以及不同形式的少數民族護林規約既可能制定兼具幾項內容的護林規約,也存在獨立解決相關事項的護林規約。如錦屏縣清乾隆三十八年制定的《文斗六禁碑》禁止隨意買賣和砍伐林木;1953年的《鐘靈鄉六村造林合作社護林公約》也同樣如此規定;麻江縣的《比戶大隊護林鄉規民約》、三穗縣的《瓦寨聯合林業公會規約》不僅規定了緊張亂砍伐林木,同時還規定了盜伐林木的具體罰則,如“四個100”規則。

同時,就林業買賣、林地權利、林業糾紛等事項制定專門的護林規約也同樣存在。并且成為一道靚麗的風景,成為學界研究的重點對象,如錦屏縣文斗林業契約以及相關林木保護碑文。錦屏縣的《卦治木業碑》針對當江放木糾紛而制定的解決林業糾紛規約;天柱縣的《錦屏天柱木行主家議決維護舊章條件》規定保護木商權利和買賣自由;麻江縣的《比戶大隊護林鄉規民約》、三穗縣的《瓦寨聯合林業公會規約》規定具體林木保護罰則等等。盡管這些獨立的護林規約散見于民間,但如運用現代立法技術將其編撰在一起,它實質上滿足了立法目的、規范行為、糾紛裁出、法律后果與林業權利救濟等內容設置的法規范架構。

第三,立約主體多元化。制定少數民族護林規約的主體多元,一定程度上增強了少數民族護林規約的效力。表1所列黔東南地區少數民族護林規約并非由民族村寨單一主體制定而成,許多林木保護碑文以及書面的綜合規約既有政府官員的主持而生成,也有基層政權組織獨立制定而生成。如錦屏縣卦治《木商會碑》就是清政府官員主持而制定解決糾紛的林木保護規約。

木商會碑記

總辦三江木植統征兼彈壓府 黃

暑理黎平府兼開泰縣事 傅

暑理天柱縣事 趙 為

總辦翁洞厘金兼彈壓府 上官

會飭刊碑勒石永遠遵行事,民國貳年十一月九號,案奉 貴州都督兼民政唐批,據該員等會呈似《贖取木植章程》,請予立案,由奉批:查所似章程,尚屬妥協,自應予立案。仰即會飭該木商會,刊碑勒石,永遠遵行等因,奉此合將呈定章程會飭刊列于后。

計開:

一、半江洪水贖木價,在六尺以上者,以江內篾每兩碼給贖錢壹千文,余照式類推。

二、滿江洪水贖木期限半月,半江水限十日,過期不到,準撈戶自由變賣,但連期水漲礙難尋贖,亦不得拘此限期變賣。

以上各條,永遠遵行,如敢抗違,一經控告或被查覺,定行提案治以應得之罪。

中華民國二年十一月十五號[1]

新中國成立后,黔東南地區許多少數民族護林規約也由地方黨組織制定而成,如:

麻江縣宣威區比戶大隊護林鄉規民約

一、禁止外大隊人員進入我管轄區砍柴、杉樹、松樹、青岡、桐、茶以及雜柴等。被抓獲者,其所得的柴(材)在30上的“罰四個100”,即:100斤肉、100斤酒、100元錢、100斤米,。嚴重者除罰款外,交送有關部門處理。

二、大隊外人員在我管轄區砍柴30斤以下的,每斤罰款3元,進入割草的,罰款10元,每車罰款50元。

三、大隊內人員只能在自己管理的山區砍柴,嚴禁到別人的山內砍柴,如被他人抓獲,按第一條處理,罰“四個100”。

四、嚴禁大隊內、外人員放火燒山,違者,賠償其燒死樹木,每斤3元,另罰“四個100”。嚴重者,交給有關部門處理。

觸犯我上述民約者,必在三天內到我大隊、生產隊交清罰款,如抗拒不交或過期不交,超一天罰15元。對仍不交者,我大隊、生產隊人員到他家拉牛、馬、豬等抵交。態度惡劣的除罰“四個100”,再交送有關部門處理。

此民約發至都勻壩固區的羊列、甲雙生產隊,本區的甲樹大隊、光明大隊、咸寧大隊、鐵倘大隊、城中大隊、筆架山公社的陡坡、白巖兩個生產隊。

中共麻江縣宣威區比戶大隊黨支部

麻江縣宣威區比戶大隊革命委員會

一九七五年三月立[2]

上述資料說明,貴州黔東南地區少數民族護林規約制定主體多元化是客觀的,它不僅增強了少數民族護林規約的效力,也一定程度上提高了少數民族護林規約的質量。從上述案例可見,有政府官員或者組織參加制定的護林規約其體例結構和內容完整性都較好,而單獨由村寨民眾制定的規約內容比較單一,文本構造也過少。最重要的一點是,它證明貴州少數民族護林規約在早期已經融合了國家法的相關要素,為將來少數民族環境保護規約與國家環境保護制定法的融合提供了先驗性的借鑒作用,證明了少數民族環境保護規約與現代國家環境保護制定法融合的可能性與必要性。

第四,貴州少數民族護林規約基本立足于森林資源的保護,對于礦產等資源的保護比較缺乏。事實上,貴州礦產資源極為豐富,在民國時期至上世紀90年代中期,貴州的小煤窯、小金礦等林立,說明礦產資源的開發比較混亂。筆者以各州縣志為對象調查發現,貴州礦產資源方面的保護規約尚未出現,進行田野調查也發現一項事實:貴州黔東南地區少數民族村寨的村規民約均無礦產資源開發的保護規約。在貴州開展“四化同步”戰略,尤其是重工業化發展的今天,生態資源的保護更為重要,也是貴州省經濟建設必須面對和解決的一項重要課題。可惜,貴州少數民族環境保護規約缺乏此項內容的涉及,使其對貴州工業化發展進程中資源開發的借鑒價值處于缺失的空間內。

三、貴州黔東南地區少數民族護林規約的價值識別

少數民族護林規約宏觀上能夠彌補國家制定法不足,規范其適用區域內的環境行為,微觀上對貴州工業化發展進程中的森林法治建設的完善具有比較突出的價值。

第一,黔東南地區少數民族護林規約長期保障該區域內生態環境的優化,使貴州少數民族地區生態和諧變成現實。在貴州“四化同步”戰略下,尤其是重工業化的今天,構建生態貴州、多彩貴州,必須立足貴州本土資源,依托少數民族地區豐富的森林資源開展貴州社會經濟建設。貴州省少數民族地區生態資源保持較好,得益于近年我國環境法治建設的推進,但不可否認的事實是,少數民族地區生態資源保護完好不是幾年或幾十年突擊保護完成,而是少數民族地區的民眾在長期生活中確立的護林規約維系而成。比較不同時期不同地區的森林覆蓋率,我們不難發現,有少數民族護林規約的地區明顯高于缺乏少數民族護林規約的森林覆蓋率。貴州省黔東南地區各縣森林覆蓋率遠高于全國覆蓋率。在喀斯特地貌條件下保持如此高的森林覆蓋率,緣由為何?根據調查,這與貴州黔東南少數民族地區長期以來制定與遵守少數民族護林規約有關。走進黔東南地區少數民族村寨,幾乎每個村寨都設置有護林規約,并有較好的執行效果。據《凱里志》記載:“1951年到1980年,凱里市大部分村寨訂有村規民約。1980年以后,80%以上的村寨研究制定了村規民約,保護森林資源,禁止亂砍亂伐。”[3]“所以,凱里市經歷文革和大躍進對森林破壞期后,迅速由1983年的20.2%......到2004年已增長為50%以上。”[4]《黔東南林業志》 也記載:“1982年,丹寨縣出現亂砍亂伐,各鄉村根據村規民約,罰殺豬牛18頭,向各家各戶發‘串串肉’。這種措施有效制止了亂砍亂伐。天柱縣普遍制定村規民約,利用村規民約保護森林資源。訂立村規民約后的1984年抽查8個生產大隊101戶,均未發生亂砍亂伐的現象。”[5]由此可見,表1列舉的少數民族護林規約只是千百份規約的細微部分,但就是這些少數民族護林規約長期以來維系著黔東南地區的良好生態環境,使這些地區的森林覆蓋率保持60%左右,甚至于一度成為明朝永樂初年(1403年)的“皇木”采集地。

可見,貴州少數民族護林規約對于少數民族地區在社會經濟發展中的生態資源的保護,如林業的生產、采伐、商業運作等形成了有序規范,對貴州森林覆蓋率的提高,林業生態資源的保護不僅具有宏觀意義上的規范教育作用,更重要的是具有直接的保障與優化作用。

第二,黔東南地區少數民族護林規約確立林業公權與私權規則,保障了民眾在自然資源上的財產權益。在我國現行法律規則下,森林、草地、礦產等自然資源屬于國家所有,從而否決了國民在自然資源上的財產權利。在古代,由于科學技術不發達,商業經濟根本不存在,少數民族生活在林區,只能依靠森林資源生存。如果絕對否決他們對于森林資源的生產、采伐與買賣權利,他們將沒有生存的空間。為此,貴州少數民族根據生活劃分了集體林權和私人林權。依據苗族的“議榔”和侗族的“款約”的規定,村寨集體山林、風水林多屬于公林權,而少數民族村寨個人自己在自留地和房屋周邊自己種植的林木則屬于私人林權。在少數民族地區,私人林基本屬于經濟林,它是維系少數民族生活的經濟支撐。早期,貴州大多數少數民族都是依靠經濟林生活與延續的。而這些經濟林的保護以及它與公林權的邊界劃定,都是依靠少數民族環境保護規約予以實施的。為此,就少數民族護林規約保護對象而言,其功效就是帶給少數民族最直接的生活資源。

第三,黔東南地區少數民族護林規約確立了林木糾紛的裁處規則,具有輔助國家環境治理的功能。在貴州黔東南清水江流域,由于明代成為“皇木”采伐地而匯聚各方木商,在林木生產、采伐與買賣的過程中出現了諸多糾紛,為此,清水江流域的人們制定了許多護林規約,如天柱縣的《錦屏天柱木行主家議決維護舊章條件》以保護本地林業生產以及保護木商權利和買賣自由為宗旨。對于少數民族地區林木糾紛如何解決?清代乾隆《清實錄》記載:乾隆元年(公元1736年)8月15日,乾隆皇帝對苗疆經略總督張廣泗所奏“苗疆善后事宜”一折批示曰:“苗民風俗,與內地百姓迥別,嗣后一切自相爭訴之事,俱照‘苗例’完結,不必繩以官法。”《大清律例.卷三七.條例》亦規定:“苗人與苗人相爭訴之事俱照苗例歸結,不必繩以官法,以滋擾累。”表明貴州省可以自行依據少數民族習慣性規范解決少數民族之間的內部糾紛。如果是不同少數民族之間,或少數民族與官府之間發生糾紛或矛盾,則不能依據本民族習慣性規范解決。貴州少數民族地區林木糾紛亦適應此原則解決。在區分私人產權和集體產權時規定:“公有財產不準私人買賣”,而私人盜竊他人私有杉木或捕捉私人所有之魚,將被處以罰款。如苗族“議榔”規定:“封山才有樹,封河才有魚。封山育林,不準燒山。哪個亂砍山林,我們要罰他十二兩銀子;他若不服,要加倍罰到二十四兩至三十六兩”;“偷人家杉樹,罰銀三兩三;偷人家松樹,罰銀一兩二;偷人家干柴,輕的罰六錢,重的罰一兩二”;“既開人家的田水,又捉人家的鯉魚,輕者罰銀六兩,重者罰銀十二兩。白天進人家的田里偷捉魚,罰銀六錢;夜晚進人家的田里偷捉魚,罰銀一兩二。”這些規范既是解決林木糾紛的依據,也是解決林木糾紛的具體辦法[6]。

四、結 語

“自古迄今,國家法雖為江山社稷安全之必備,然民間法亦為人類交往秩序所必需。”[7]貴州黔東南地區存在著大量的護林規約,一直在維系著本區域的生態環境,對美麗貴州、生態貴州的形成具有不可估計的價值。盡管它不如國家制定法那樣磅礴地規范環境行為,但它卻“自生于民間之規則,更妥帖地維系人們日常交往之秩序。”它的生命力一直在貴州社會經濟發展中綻放著,如果有一天它在我們的視野中消失了,那將是整個人類的損失。

貴州黔東南地區少數民族關于林業糾紛解決規約,一定程度上解決了黔東南地區林業糾紛不斷的問題,也從財產權的角度厘清了林業公權與私權的存在。它對于貴州林權登記制度、管理制度、權利糾紛救濟等制度的設計都具有借鑒作用。今天,我們開展林權調查、登記與管理感覺困難時,多參考少數民族林木保護規約的相關內容,未嘗不能探尋到答案。

[1]錦屏縣志[A].貴陽:貴州人民出版社,1994:407.

[2]余貴忠.貴州少數民族地區環境保護法律問題研究[M].貴陽:貴州大學出版社,2011:138-139.

[3]凱里志[A].北京:中國方志出版社,1998:654頁.

[4]余貴忠.貴州少數民族地區環境保護法律問題研究[M].貴陽:貴州大學出版社,2011:143.

[5]黔東南林業志[A].北京:中國林業出版社,1990:162-163.

[6]楊武松.民間規范的表現形式與效力探析[J].貴州大學學報(社科版),2009,(5).

[7]謝暉,陳金釗.民間法(第五卷.年刊總序)[M].濟南:山東人民出版社,2006:2.