高效課堂視角下的大學英語課堂教學實踐研究——以上海政法學院為例

楊軍紅

(上海政法學院 外語系,上海 201701)

一、引言

根據全國公共英語教學指導委員會的統計,目前高校英語教師和學生之比已達到1:130①。與中國國內高校其他專業教師隊伍相比,大學英語教師的特點是平均年齡低,教齡短,學歷低,工作量大。在這支龐大的大學英語教學團隊中,既有教學效果糟糕,在教務處屢屢“掛號”,經常面臨“被下課”的教師,又有能夠自如運用最新的教學理念和網絡資源,“人氣指數頗高”,獲得學生一致好評的“明星青年教師”。本研究試走近大學英語教師中的一些 “優秀從業者”,分享他們的工作經驗,梳理教學工作流程,提煉這些教學精英的“實踐智慧”,把散落在課堂教學環節中的實踐智慧整理提煉為可借鑒的環節,將他們的有效教學經驗加以總結和提煉,幫助遭遇職業瓶頸、教學有困難的教師,方便他們操作、使用、借鑒,提高他們課堂教學的有效性,提升他們的業務水平,減輕教師的消極焦慮,獲得情感支持,從而帶動整個教學團隊的發展。這個研究,不僅為今后的教學實踐提供新的思路,更為目前的大學英語創新教學提供有益啟示。

二、研究方法

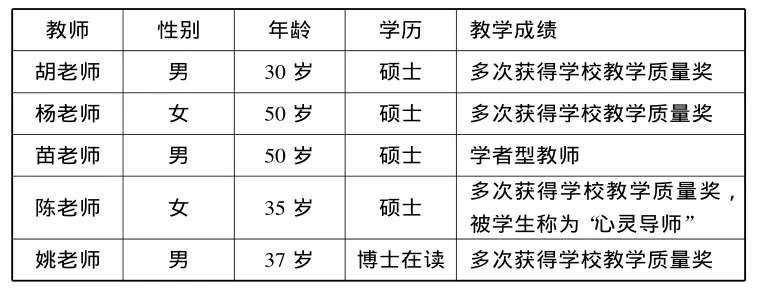

本項目采用質性研究和量化研究相結合的方式,選擇二本院校的幾位大學英語優秀教師為個案,擬定半結構性教師訪談提綱,運用人類學的生活史訪談法,用“傾聽”、“對話”、“觀察”等方式,對優秀青年教師進行主題訪談。研究者根據Chamot,Barnhardt等設計的教師策略教學圖設計了訪談問題,即課前準備—課堂呈現—練習—評價—拓展五個環節,觀察教師的教學流程和教學執行情況,以及學生的互動參與情況。重點了解教師的教學設計理念和課堂設計流程,對他們的課堂教學進行描述、理解和反思,提煉大學英語有效課堂教學模式和運作流程。訪談內容用錄音筆錄音并撰寫成文字。參加訪談的老師情況如下:

教師 性別 年齡 學歷 教學成績胡老師 男 30歲 碩士 多次獲得學校教學質量獎楊老師 女 50歲 碩士 多次獲得學校教學質量獎苗老師 男 50歲 碩士 學者型教師陳老師 女 35歲 碩士 多次獲得學校教學質量獎,被學生稱為“心靈導師”姚老師 男 37歲 博士在讀 多次獲得學校教學質量獎

同時設計課堂教學調查問卷,在學生中展開調研。參加調查問卷的學生是非英語專業的本科一年級新生,參與調查人數177人。受訪學生情況如下:參加問卷調查的男生62人(35%),女生115人(65%),基本與在校大學生的男女比例吻合;專業涉及全校本科類各個專業如:知識產權、勞動與社會保障、國貿、國際經濟法、政治學與行政學、漢語言文學、行政管理、國際法、監獄學、社會工作、思政、社區矯正等。在校學生多來自各個地區的重點高中,其中來自區以上重點高中的學生占73%,縣重點高中占11%,普通高中學生占16%。

三、研究發現

(一)營造寬松和友好的班級課堂環境是高效課堂的基礎。

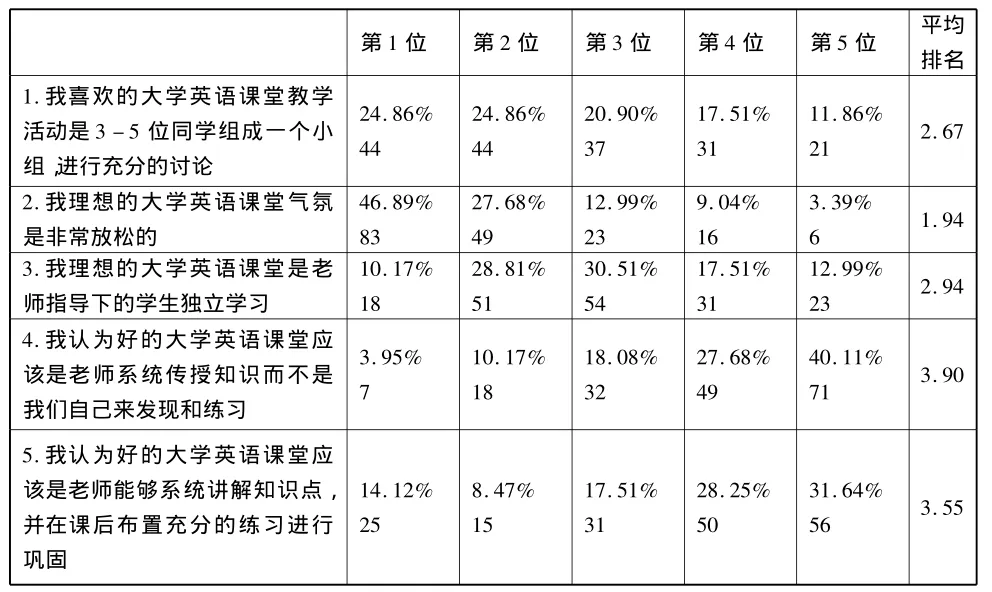

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 平均排名1.我喜歡的大學英語課堂教學活動是3-5位同學組成一個小組,進行充分的討論24.86%44 24.86%44 20.90%37 17.51%31 11.86%21 2.67 2.我理想的大學英語課堂氣氛是非常放松的46.89%83 27.68%49 12.99%23 9.04%16 3.39%6 1.94 3.我理想的大學英語課堂是老師指導下的學生獨立學習10.17%18 28.81%51 30.51%54 17.51%31 12.99%23 2.94 4.我認為好的大學英語課堂應該是老師系統傳授知識而不是我們自己來發現和練習3.95%7 10.17%18 18.08%32 27.68%49 40.11%71 3.90 5.我認為好的大學英語課堂應該是老師能夠系統講解知識點,并在課后布置充分的練習進行鞏固14.12%25 8.47%15 17.51%31 28.25%50 31.64%563.55

受訪人數177

外語教與學效果的好壞取決于參與該活動的師生是否在其中發揮了應有的作用。研究者在任課班級做了一個小范圍調研,這是學生對“你心目中的好的大學英語課堂是什么樣子,請按照你認為的重要程度進行排序”的回答。調查發現,47%的學生把 “我理想的大學英語課堂氣氛是非常放松的”作為理想大學英語課堂的第一條。(見上表)

多年從事大學英語教學工作的楊老師在課堂教學活動組織中,有意識地營造讓學生感到輕松和友好的班級氛圍。在每學期開學之初,她都要精心設計一些師生互動和生生互動的環節,如icebreakactivity(破冰活動),讓大家相互介紹和相互認識,通過精心設計活動,增進同學之間的接觸和交流,打破陌生感。在此后的教學過程中,她還不斷設計各種口頭匯報和口頭作文題目,讓學生有機會自由表達,談論自己的成長史、自己的英語學習歷史等,增進彼此之間的相互了解,加強交往與互動。

楊老師說:“大多數中國學生性格內向,表現文靜,不喜歡張揚,不習慣在大眾場合進行口語展示,在回答問題時也表現得十分謹慎,害怕出錯,沒有把握時不會輕易回答,如果課堂上都是他們不認識的同學,他們就更不愿意參與課堂活動。”為了克服課堂冷場,在平日的教學中,楊老師讓學生和熟悉的同伴坐在一起,以小組為單位,營造同伴互助的學習氛圍,在參與討論和發言的時候,盡可能地先讓他們在小組成員中操練,讓組員為他們提供積極的同伴支持和幫助。楊老師說她在教學中還設計了一個每日口頭報告(dailyreport)活動,以小組為單位,小組成員之間分工協作,進行同伴支持,共同完成口語展示。她說:“在課堂活動中,一方面要鼓勵學生大膽表現自己,另一方面也不要過分強求,以降低學生的焦慮感。鼓勵團隊合作,更好地完成學習任務。在設計教學任務時,一方面注意要給學生充足的準備時間,話題要有意義,同時也不要太難。只有這樣才能創建充滿生機和活力的嶄新的課堂氣氛。”

(二)“保持學生的良好狀態”是優秀教師的有效課堂教學的共同點之一。

“保持學生的良好狀態”,是美國教育家黛安·蒙哥馬利(DianeMontgomery)提出的。但是在一堂長達90分鐘的大學英語課堂上,要想讓學生自始至終積極參與教學活動,“保持良好狀態”,如果沒有精心準備和教學環節的設計,要做到這一點非常不容易。由于本校大學公共英語實行選課制,學生每學期都可以選不同的英語老師,這種頻繁更換,致使師生之間互相不熟悉,缺乏情感交流與溝通,英語課堂始終呈現出以教師為中心的教學狀態,學生則被動地處于次要地位,學生上課參與意識不強。再加上現在的大學英語教學基本上是大班教學,每個班都是50人上下,課堂活動很難組織,許多教師只好機械傳授語言知識,課堂氣氛比較沉悶,當教師提出問題時,教室便陷入沉寂。這種現象不僅阻礙了教學順利進行,更剝奪了學生語言綜合能力發展的權利,久而久之,學生缺乏學習外語的興趣,甚至出現逃課現象。

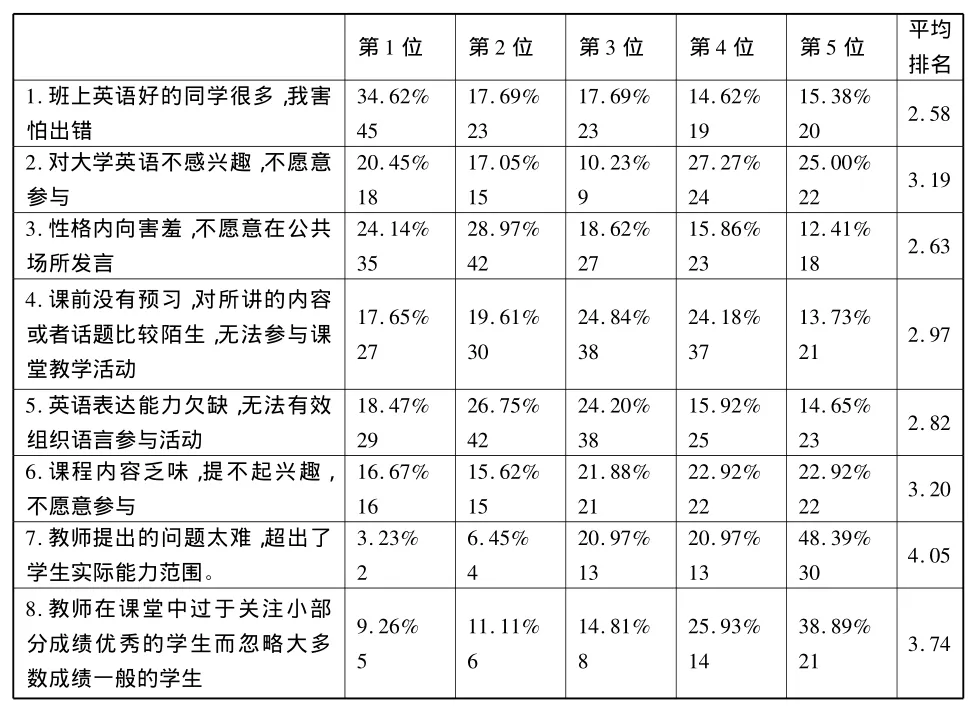

調查表讓學生在八個選項中選出 “你認為阻礙你積極參與英語課堂活動的最主要的五個因素 結 果如下表

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 平均排名1.班上英語好的同學很多,我害怕出錯34.62%45 17.69%23 17.69%23 14.62%19 15.38%20 2.58 2.對大學英語不感興趣,不愿意參與20.45%18 17.05%15 10.23%9 27.27%24 25.00%22 3.19 3.性格內向害羞,不愿意在公共場所發言24.14%35 28.97%42 18.62%27 15.86%23 12.41%18 2.63 4.課前沒有預習,對所講的內容或者話題比較陌生,無法參與課堂教學活動17.65%27 19.61%30 24.84%38 24.18%37 13.73%21 2.97 5.英語表達能力欠缺,無法有效組織語言參與活動18.47%29 26.75%42 24.20%38 15.92%25 14.65%23 2.82 6.課程內容乏味,提不起興趣,不愿意參與16.67%16 15.62%15 21.88%21 22.92%22 22.92%22 3.20 7.教師提出的問題太難,超出了學生實際能力范圍。3.23%2 6.45%4 20.97%13 20.97%13 48.39%30 4.05 8.教師在課堂中過于關注小部分成績優秀的學生而忽略大多數成績一般的學生9.26%5 11.11%6 14.81%8 25.93%14 38.89%21 3.74

受訪人數177

調查結果和教師的預期不同。多數教師認為學生之所以不愿意參與課堂活動,是學生自身原因,如性格內向,害怕出錯,英語表達能力欠缺等。但是本調查發現學生把不愿意積極參與大學英語課堂活動歸因于教師設計的任務太難,超出學生實際能力范圍,造成學生無法參與。另一個原因是教學任務設計沒有意思,課程內容乏味,學生不感興趣,所以不愿意參與。

針對這種情況,胡老師的做法是在設計教學任務時,盡量體現“貼近學生實際生活,生動有趣”的特點。他說:“現在的大學生見多識廣,學英語的環境比我們上大學的時候要好很多,所以在課堂英語學習中也出現‘厭食’的情況,如果教學任務過分枯燥呆板,他們就會提不起興趣,不愿意參與,因此我的教學設計比較注重趣味性,經常會在網上找一些年輕人中比較流行的美劇作為課堂補充材料,用一些鮮活有趣的語言材料引發學生參與課堂討論和思考。同時,我還有意識地用多種形式,如圖片、影像資料等呈現教學內容,而不是簡單的文字版本的PPT。”他說:“適當插入和單元主題相關的影像資料能有效地激發學生對所學內容的興趣。我記得有大學英語有一篇有關英國二戰時期的首相丘吉爾的文章,為了幫助學生理解這篇文章,我讓學生在課下觀看BBC制作的有關丘吉爾的紀錄片,還看了丘吉爾的孫女作為講述者拍攝的紀錄片。通過觀看這些紀錄片,學生加深了對丘吉爾生平的了解,也對課文中所涉及的一些歷史術語有了新的認識。”姚老師指出:“要想始終抓住學生的注意力,在教學設計中應注意內容的銜接,仔細考慮教學內容與學生的關系及學生的興趣,避免問題過于簡單或者過于困難,無法回答,出現冷場的局面。”

楊老師說:“我在課堂活動安排比較注意多樣化。一堂90分鐘的課,我不會從頭到尾都講解課文,也不會都用來練習聽力。我會把時間分成幾個任務板塊。先是進行30分鐘的聽力強化,然后再進行快速閱讀或者課文分析,最后還要留出20-30分鐘時間讓學生訓練閱讀理解或者口語表達。我認為剛開始上課的30分鐘是學生精力比較充沛的時段,這個時間用來進行比較累的聽力訓練,效果比較好。但是聽力練習時間不能過長,超過30分鐘,學生就會出現疲累感,有的趴在桌上睡著了 有的開始玩手機 心猿意馬 所以每次我的聽力訓練時間都控制在30分鐘之內,短時間進行高強度的精聽或者泛聽的技巧訓練要比用一整堂課的時間反復讓學生聽效果好。”為了取得較好的訓練效果,楊老師在聽力材料的選擇上非常下工夫。她說:“按照楊惠中教授的說法,在選擇教學練習材料的時候,既要考慮材料的難度要符合大多數學生的實際水平,又要具有一定的挑戰性,引起學生對將要學習的內容和學習任務的期盼。同時,還要有一定的趣味性,能夠引起學生的興趣和共鳴。做到這兩點非常不容易。我們現在的學生的聽力程度參差不齊,我在選擇聽力材料和聽力教學設計商上頗費腦筋。”一分耕耘一分收獲,由于楊老師的精心準備,她的聽力課學生的出勤率非常高,學生反映經過楊老師的聽力策略的培訓,聽力水平得到明顯提高,學生滿意度很高。

通過這份學生問卷,發現老師容易忽略的細節:偏心,學生認為不愿意參與課堂活動的原因是感到 “教師偏心”,“過于關注小部分成績優秀的學生而忽略大多數成績一般的學生”,挫傷了學生參與課堂活動的積極性。這本是中國的小學或者初中普遍存在的現象,但是在本次大學生英語課堂教學調查中,竟然學生也把“教師偏心”作為影響他們積極參與課堂活動的主要因素。有一位學生說:“我上中學的時候老師只偏愛好學生,每次提問,只叫程度好的學生回答,任何的評優評先的機會,或者鍛煉的機會都只照顧少數幾個。連排座位都按照成績排名,成績差的學生只能坐在教室后面。成績好的學生做了錯事老師也會輕描淡寫,成績差的學生做了好事老師也視若不見。有些同學并不是不想學,只是不被老師重視,學習成績才直線下降。到了大學里,雖然不像中學時那么幼稚,會因為老師一個眼神,一句話而受影響。但是在大學英語課堂上,我們還是希望老師能一視同仁,不能對好學生太重視,而不關心差學生。”

教師為了滿足不同能力水平學生的需求,會采用相應的教學調節策略,如給口語程度差的學生多一些鍛煉機會,提問次數相對其他學生多一些,或者為了給其他同學示范,會提問程度好的同學。姚老師說:“老師提問傾向于讓只讓程度好的學生回答一方面考慮到為了節省時間。你叫程度差的學生回答問題,他磨蹭半天也不作聲,白白浪費時間。另一點是考慮如果提問一些英語程度差的學生,她不會回答可能會很尷尬,感覺在同學中丟面子。所以我在開學幾周,大致了解了學生的情況后,在提問中會有意識地側重那些‘知道怎么回答’的同學。”但是這樣做久了,就會造成一些學生認為老師 ‘過于關注小部分成績優秀的學生而忽略大多數成績一般的學生’,影響他們的課堂參與積極性。在課堂提問、口語表達及其他活動中,教師還是要有意識地避免讓學生感到“偏心”的做法。

(三)“積極的認知干預”是優秀教師在課堂教學中所采取的共同策略。

有效課堂教學離不開學生的有效參與,學生的有效參與可以從情感、認知和行動三方面進行觀察(彭春華,2010)。也就是說,學生在課堂活動中是否積極根據老師的各種教學指令完成各種活動是決定大學英語課堂教學有效性的關鍵。有經驗的優秀的英語教師在教學的全過程中,把英語教學活動作為意識對象,不斷對其進行計劃、檢查、評價、反饋、控制和調節,使英語教學實現預期的目標。學生任何正確的反應都要及時地給予強化和肯定,激發學生的學習熱情,增強他們的自信心,避免總是把注意力放在學生的錯誤上。

胡老師說:“在教學過程中,我時常要提醒自己,不要講太多,不要唱獨角戲。剛開始當大學老師的時候沒有注意到這一點,有時候興致上來,會興致勃勃地講上一整節課,還挺自我陶醉。但是現在發現教學不能再走‘教師講、學生聽,教師寫、學生記’的老路。現在在教學過中我會有意識地培養學生的學習策略和學習方法,不僅關注知識傳授,更要注重能力的培養,關心學生的學習方法和學習過程,幫助學生找到適合自己的學習方法。”

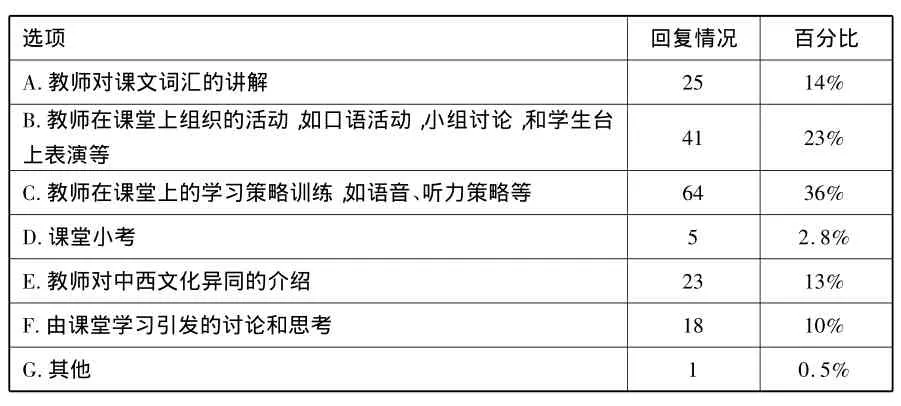

研究者在任課班級做的調研顯示,36%的學生認為最有幫助的課堂活動是教師在課堂上進行的學習策略訓練,如語音和聽力策略的訓練。(見下表)

選項回復情況 百分比A.教師對課文詞匯的講解25 14%B.教師在課堂上組織的活動,如口語活動,小組討論,和學生臺上表演等41 23%C.教師在課堂上的學習策略訓練,如語音、聽力策略等 64 36%D.課堂小考 5 2.8%E.教師對中西文化異同的介紹 23 13%F.由課堂學習引發的討論和思考 18 10%G.其他 1 0.5%

陳老師說:“在課堂教學中,我也設計了口頭表達(presentation)這個環節。學生一開始參與的積極性挺高,但是兩輪下來,學生好像就沒有興致了。我問學生原因,學生說聽同學進行presentation只是浪費時間,還不如老師上課多講一些詞匯的用法和練練聽力呢。我再細問,學生說每次學生講完之后,老師都是匆忙點評兩句,有的一帶而過,我們在口語表達中有哪些問題,制作的PPT存在哪些需要提高的地方老師都沒有講,這樣做下去也沒有啥提高,還不如上課直接講詞組和課文呢。我這才明白。以后再安排學生做Presentation,我要先做功課,讓學生提前把做好的PPT發到我的郵箱里,我要認真研究他們的作品,然后在課堂上進行非常細致的評價和反饋。這樣做我雖然很累,但是學生反映老師的反饋對他們的幫助很大。”

(四)重視學生的程度差異,合理設計課堂教學環節。

多年從事大學英語聽力課教學工作的陳老師說:“過去我教大學新生英語聽力時,學生的聽力基本上都是零起點,在選擇聽力教材和聽力材料的時候比較好把握。現在的大學新生英語聽力程度差別越來越大,如果還像過去那樣齊步走,有的學生嫌材料太簡單,有的學生則完全跟不上,不知所云。”陳老師說:“我從學生處要過一份學生統計材料,我們學校外地生源現在占到全校新生的63%,上海本地生源占37%。你看現在來自五湖四海的學生都坐在一個班上,由同一個老師上英語課,但實際上學生的英語程度千差萬別。從學英語的時間上看,有的學生從三、四歲幼兒園時就開始學英語,有的學生十二歲,上初中了才開始接觸英語,而且是沒有什么資質的鄉村老師教英語 有 的學生從小學就有聽力訓練課程,日常也接觸大量的英語影視資訊,有的學生中學階段一節聽力課都沒有上過,英語學習對他們來講就是背單詞做卷子。我班上有一些來自河南、山東等高考大省的學生,都是本省或者本市的重點高中畢業的優秀學生,高考英語成績很高,但是因為所在地區的高中學校不開設聽力課,上大學后英語聽力很吃力,甚至成了英語學困生。所以我現在的英語聽力教學改變了過去齊步走的方法,從教師為主實施聽力內容教學轉向教師指導下的英語聽力自主訓練。學生現在學英語的條件比較好,基本上都有電腦,而且網絡上的英語聽力資源非常豐富,訓練模式設計得也很好。我在課上主要是進行策略指導和布置聽力任務,進行督促檢查,讓學生課后按照自己的英語聽力水平選擇相應的聽力材料,針對性地分級培訓。”

這種新的教學模式重視了學生的個體差異,使學生由被動學習模式轉變為自主學習模式。在這種教學模式中,教師不再只是完美呈現教學內容的講臺上的表演者,更是課堂教學的設計者和管理者。每次訓練后,陳老師會布置課后聽力任務,督促學生多練習鞏固已學策略,并要求學生制定一周聽力計劃表,每周監控計劃執行情況,讓學生每周寫自我評價報告的方式記錄其學習和使用聽力策略的情況和感受,并按時上交評估報告。在這個過程中,學生成為學習的“自我管理者”,決定自己的學習速度,獨立完成學習任務,對個人表現進行自我評估,培養自己成為一個有責任感的人。

四、結論與思考

當前,面向21世紀的大學英語教學改革已成為人們關注的焦點,大學英語教師的職業發展問題已經引起管理層和研究者的重視。由于高校擴招師資緊缺,不少人剛大學畢業就進入高校擔任英語教學工作,在從教之前,他們沒有系統學習過教育學和心理學,沒有接受過正規教師職業培訓,在語言教學中,只是根據自身的英語學習經歷和對教學的理解來組織教學。由于教學工作繁重,外出培訓和進修的機會少,許多教師現代教育理念意識薄弱,教學模式陳舊,英語專業知識和技能欠缺,語言實踐能力下降,知識老化,教學技能退化,影響了教學效果。長期以來,大學英語教師只有教學意識或考試意識,考慮的只是怎樣把規定的內容比較全面地教給學生,怎樣提高考試通過率,而沒有課程意識,即教什么的意識并不明確。如果缺乏課程意識,那么對教學進行深刻的變革是不可能的。

信息化時代的到來,社會對復合型外語人才需求日益增加,為現代化的英語教學創造了條件,也給傳統教學模式培養出來的英語教師帶來了挑戰。目前大學教師的工作考核內容除了教學工作量外,還涉及教學方法和手段、測驗題和試卷的規范化、學生評教的成績、教師對學生網上自主學習的監控實施狀況、教學研究成果等,這樣全面綜合的教學業績考核與收入、職稱、崗位掛鉤,迫使教師更新觀念、改進教學。再加上大學英語教材版本多樣化,教學目標多元化,學生生源和英語程度多樣化,許多英語教師在如何有效掌控、使用教材,如何優化、整合設計課堂教學,如何利用互聯網資源更新教學內容等方面明顯感到力不從心,遭遇職業發展的瓶頸。本項研究所探討的構建高校課堂的幾個因素為我們探索有效教學模式設計流程提供了有益的借鑒。

注釋:

①李立.大學英語教師職業發展:多管齊下應對新挑戰.英語教育資訊.英語教育周刊電子版第86期.http://paper.i21st.cn/story/33103.html.

[1]陳冠英.談外語教師的素質[J].中小學外語教學,2000(1).

[2]蔣向勇.高校青年英語教師專業發展探討— —基于建構主義的思考[J].江西藍天學院學報,2011.3.

[3]黃云英.教師必須具備哪些能力[J].外國教育資料,1982(6).

[4]羅云珍.在職外語教師職業發展需求分析[J].福建信息技術教育,2008(1).

[5]秦云.大學英語教師專業發展的困境[J].四川教育學院學報,2011.1.

[6]束定芳.大學英語課堂教學,我們教什么,怎么教?——寫在首屆“外教社杯”全國大學英語教學大賽閉幕之際[J].外語界,2010(6).

[7]吳鵬.徐慧霞.季麗珺.優秀大學英語教師專業發展觀念的敘事探究[J].教育學術月刊,2010.6.

[8]夏紀梅.大學英語教師的外語教育觀念、知識、能力、科研現狀與進修情況調查報告[J].外語界,2002(5):35-41.

[9]周奇.論現代教師能力結構[J].江西社會科學,2002(5).

[10]周燕.教師是外語學習環境下提高英語教學水平的關鍵[J].外語教學與研究,2010(4):294-296.

[11]彭春華.高中英語的有效課堂教學行為的實踐研究[D].華東師范大學碩士論文,2010.