用遞進式問題鏈驅動化學課堂的互動

胡惠芳+包朝龍

摘要:以高三復習課“電解原理”為例,從電解原理的再現、電解原理的拓展、電解原理的應用等3個方面,嘗試采用遞進式問題鏈驅動化學課堂的互動教學,以增強課堂中師生間的互動,提升學生的思維能力。

關鍵詞:遞進式問題鏈;高三復習;電解原理

文章編號:1005–6629(2015)9–0031–05 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

如何在高三復習中,既能達到鞏固基礎、培養能力、加強應用、提升素養之目的,又能激發興趣,增強課堂互動,提高課堂教學的有效性?筆者在近日舉行的寧波市高三化學復習研討會上,以高三復習課“電解原理”為例,嘗試采用了遞進式問題鏈驅動化學課堂的互動,收到了良好的教學效果,深受聽課教師的好評和學生的喜愛。

學習總是從問題開始,問題總是與學習伴行,所有問題解決必定以對問題存在的認識為開始[1]。在問題的設計中,特別是高三復習課中,教師必須考慮的一個重要因素是學生的學習動機。筆者依據美國南佛羅里達大學心理學教授凱勒(Keller,J. K.,1987)開發的“ARCS”的動機設計模型來實現問題的設計和布局,包括注意、適切性、信心和滿意四個方面的內容[2]。本課設計以問題鏈來驅動課堂的互動,為了使所設計的問題吸引并維持注意,教師運用新奇的或意料之外的事情來激發學生的探究行為或更深層次的興趣,即認知好奇心。其次,所設計的問題必須是適合學生的認知基礎和生活經驗的,這就是適切性。再次,學生面臨教師所設計的問題時應有一定的信心去解決。最后,如果行為的結果與學生的期望一致,而這一結果又是積極的,那么學生的動機就會被激發,這就是滿意。只有設計維持注意,適切學生實際,學生有信心解決,且結果比較滿意的問題才能保證學生的參與度,增強互動性,這也是筆者設計問題鏈驅動課堂互動的初衷。

課堂教學中的問題鏈,不僅方式多樣,功能也因“問”而異。遞進式問題鏈,是根據事物之間的必然聯系,利用正向或逆向的思維方式提出一連串的由淺入深的問題組。對于有一定深度的問題,教師應該采用分層次由淺入深的提問方式,通過一環扣一環、一層進一層的提問,即問題鏈,引導學生的思維向知識的深度和廣度發展,避免學生思維“卡殼”[3]。

電化學在高考中占有重要的地位,電解原理是電化學的核心內容之一,在高三復習中,要以教材內容為起點,結合近幾年高考的相關要求,建構遞進式問題,增強師生間在課堂中的互動,提升學生思維能力是本節課的出發點和著力點。

1 環節1 對電解原理的再現——經典案例的變換

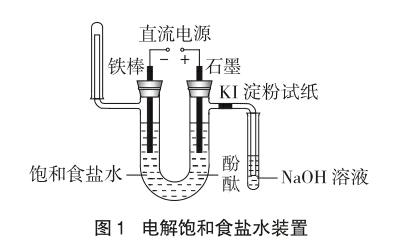

問題1 觀察電解飽和食鹽水(圖1)的裝置思考,根據什么現象可以推斷電解飽和食鹽水的產物是什么?分別寫出電極反應式和總反應式。

設計意圖:此問是學生在學習化學1后必須具備的認知基礎,從現象推知產物是學生在高中階段最基本的電解問題。而書寫電極反應和電池總反應式,則是學生在學習化學2時的要求,《浙江省普通高中學科教學指導意見》明確要求“通過對電解CuCl2溶液的實驗探究,認識電能轉化為化學能的裝置”[4]。后半問明顯是考查學生對電解原理的遷移能力。教學實踐證明,學生能熟練地根據三個現象判斷出其產物,并順利寫出其電極反應式和電池總反應式。

問題2 如果電解一段時間后,切斷電源,溶液中存在哪些離子?

設計意圖:此問是在問題1基礎上的延伸,由易到難,激發學生積極思考。學生能否想到生成物之間的化學反應是本問題的關鍵,這也是教師有意考查學生思維全面性的好點子,在與學生的互動交流中發現有不少學生忽略溶液中含有ClO-。

問題3 若要增加溶液中的ClO-濃度,在其他條件(電解原料、電源和電極)不變的情況下,只改變裝置即可達到目的,你能否設計一個裝置,并畫出裝置圖,說明其原理。

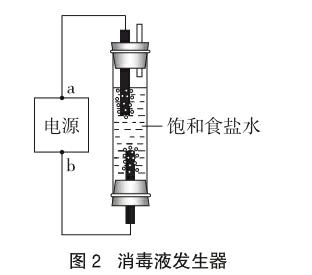

設計意圖:要增加ClO-濃度,首先必須要充分接觸,顯然圖1裝置中,陽極產生的Cl2,不可能與溶液中生成的OH-有充分的接觸,那么如何通過改變裝置來增大其接觸呢?這就是本問設計的關鍵點,源于生活中消毒液發生器的聯想,一些聰明的學生還是不難想到可以用圖2的形式呈現,并能根據圖2裝置,指出陰陽極,說明產生較多ClO-的理由。

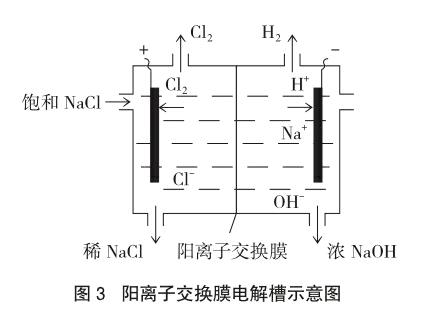

問題4 若要杜絕ClO-的產生,有什么辦法?

設計意圖:此問題的設計,雖然學生容易想到不讓Cl2與OH-接觸,但不少學生不明白有什么方法使之分開,此時教師可引導學生重新回到教材中,通過對圖3的再認,明確陽離子交換膜的功能,為后續“海水淡化”提供知識背景,進一步了解電解反應可通過條件的改變朝著我們所需要的方向進行,滲透學以致用的目的。

這一環節設計的基本目的是使學生的基礎知識和基本技能得到鞏固和加強,特別是成績中等及偏下的學生,給他們再次領悟的機會,使他們掌握最基礎的知識,學會最基本的分析問題的方法,使他們也能學會、學通,同時也不讓中上等的學生認為這只是在“炒冷飯”,因此教師在設計問題的時候必須考慮原有知識的延伸和拓展,這里從最基礎的電解飽和食鹽水延伸到消毒液的制備,再到離子交換膜的應用,對所有的學生而言都會有耳目一新的感覺。

復習課的目的不是單純地儲備知識,而是在于提高學生分析、解決問題的能力,復習就是培養學生化學思維能力的過程。因此設計習題時,還要從整體把握,看習題的設計是否有利于學生思維能力的形成,我們據此設計了本課的第二環節。

2 環節2 對電解原理的拓展——混合系統的分析

回歸教材,對單一溶質溶液的電解分析,重在基礎知識的應用是環節1的基本定位,那么環節2主要是考查多種溶質混合溶液的電解情況,并且涉及到有關定量分析,對學生提出問題、分析問題能力有了較高的要求。

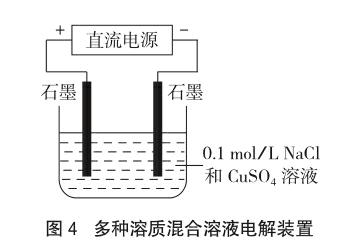

問題1 將1L物質的量濃度均為0.1 mol·L-1的CuSO4和NaCl的混合溶液用如圖4裝置進行電解,寫出陰陽兩極的電極反應式和電池總反應式。

設計意圖:在環節1中,主要介紹了經典的電解飽和食鹽水的案例,學生能不加思考地寫出其電極反應式和電池總反應式。在多種溶質的混合系統中,要正確書寫出其電極反應式和總反應并非易事,因為這關系到一個離子放電順序的知識基礎,這也是《浙江省普通高中學科教學指導意見》里對學生提出的發展要求。本問題除了考查學生在多種離子共存的情況下離子放電先后順序知識外,還要求學生能從定量的角度分析,離子放電在不同的階段會有不同的結果。

問題2 若將圖4裝置中的左邊石墨電極更換為鐵,寫出兩極反應式,并描述電解池中可能發生的現象,寫出有關的化學反應式。

設計意圖:此問顯然是在問題1基礎上的延伸,問題1的認知要求是知道常見離子在電極上的放電順序,但如遇到活性電極時,情況又如何?這給學生提出了新的思維挑戰。而且在活性電極參與反應的情況下,還要求學生能敏銳地觀察到溶液中相關微粒的后續反應,并考查學生是否能根據反應情況用化學用語正確描述實驗現象。

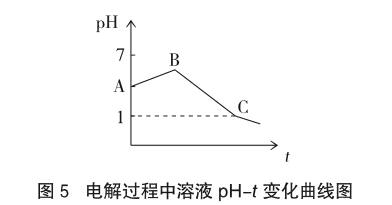

問題3 以問題1為背景的實驗裝置畫出電解過程中溶液pH隨時間t變化的大致曲線圖(不考慮電極產物的溶解)。電解一段時間后在兩極收集到的氣體在相同條件下體積相同,計算電路中共轉移多少mol電子。

設計意圖:問題1、2是圍繞離子(或活性電極)放電順序為核心的知識和能力考查,并在此基礎上,從另一維度(溶液的酸堿度的變化)和學科的重要思想——守恒思想,分別設計了兩個有意義的問題。這不但考查學生在分析混合液電解情況的基礎上,能用圖示法表示溶液酸堿度的變化(如圖5),對學生的計算能力提出了一些要求,更是對學生思維能力的一種考驗。

本環節的設計旨在使學生在電解原理復習的基礎上對原理有進一步的認識和提升,由簡單(單一組成)到復雜(混合組成),從定性(離子放電順序)到定量(守恒原理的應用)。實踐證明,3個問題能夠激發學生很快進入到積極的思考狀態中,并通過對這些問題的討論,能有效提升學生對電解原理的深度理解。

3 環節3 對電解原理的應用——綜合能力的提升

通過環節2,學生對常見物質的混合物電解情況有了進一步的了解,面對陌生的情境,學生能否應對?教師設計如下問題讓學生進入電解原理的應用環節:

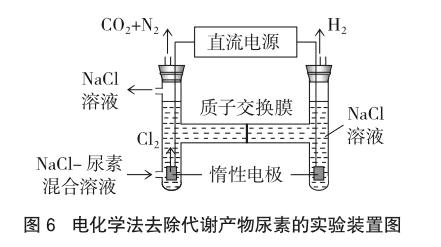

問題1 人工腎臟可用間接電化學方法除去代謝產物中的尿素,原理如圖6,寫出陽極室和陰極室中的電極反應式和總反應式。

設計意圖:環節2中的混合系統(CuSO4和NaCl溶液),學生非常熟悉,但此問考查學生的“NaCl-尿素的混合組成”卻是一個陌生情境,面對這樣的情境,學生能否順利應對?學生只要知道尿素是非電解質,在溶液中不電離,問題就非常簡單,說是“混合”實則“單一”,學生只要具備前面的電極產物能否發生后續反應的認知基礎,并能仔細閱讀圖中的提示,問題可以輕松解答。“陌生中考熟悉,熟悉中考創新”是當前高考命題的走向。

問題2 圖6中質子交換膜的功能是什么?電解結束后,陰極室溶液的pH與電解前相比(填“增大”、“減小”或“不變”)。

設計意圖:本問題的設計源于環節1的問題4中的“離子交換膜”的功能遷移,學生如果知道“離子交換膜”的功能就能推出“質子交換膜”的功能,并了解兩種膜的區別,問題就迎刃而解,這是近年來高考經常出現的問題,復習時希望能引起學生關注。

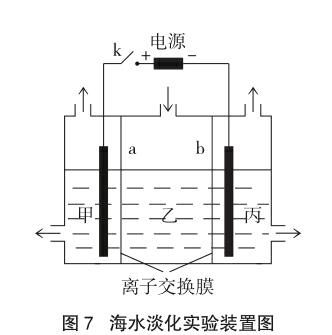

問題3 利用本節課復習,請設計一個海水淡化裝置。如果有人設計了圖7裝置來進行海水淡化,你認為其原理是什么?

設計意圖:本問題設計是基于前面各環節的綜合考慮,也是本節課的亮點問題。通過此問的設計,主要考查學生掌握知識、運用知識、創造知識的能力。課堂教學實踐證明在課堂中很難有學生能創造出如圖7的實驗裝置。

本環節是考查學生綜合運用知識的能力,主要是使學生對概念的內涵和外延有透徹的理解,形成有序的思維認識,將概念中蘊涵的思想、方法內化才能自如運用知識。

好的問題,猶如風乍起,吹皺一池春水;好的問題,好比水中投石,激起千層浪花,能打破學生腦海里的平靜,使之漣漪陣陣,甚至波瀾迭起。因此教學過程中建立一個恰當的、合理的問題系統相當重要。本節課從經典的案例開始,讓學生從電解原理的再認、電解原理的拓展和電解原理的應用等角度,從簡單到復雜,從低級到高級,從具體到抽象,由單一到綜合,全面梳理知識。并根據教材內容和學生的不同特點,采取不同的教學方法,充分調動學生的積極性,讓學生的思維始終保持在一種活躍的狀態。教師在設計問題鏈時,要注意各問題之間的銜接和過渡,既要避免梯度太大,也要避免將問題設計得太細、太具體而導致系統的內容分解得支離破碎,否則既不利于學生形成相對完整的知識結構,也不利于培養學生思維的深刻性和獨立性[5];既要給學生指出思維的方向,引導學生深入思考,又不能將學生的思維限制得過死,要鼓勵學生充分發表自己的看法。

參考文獻:

[1] John B. Best.黃希庭等譯.認知心理學[M].北京:中國輕工業出版社,2000:366.

[2]皮連生等.學與教的心理學[M].上海:華東師范大學出版社,2009:282.

[3]王后雄.“問題鏈”的類型及教學功能——以化學教學為例[J].教育科學研究,2010,(5):50~54.

[4]浙江省基礎教育課程改革專業指導委員會制訂.浙江省普通高中學科教學指導意見[M].杭州:浙江教育出版社, 2012.

[5]陳勇.具有思考價值的化學問題特征[J].山東教育,2005,(5):21~22.