巧用電子天平探究微粒運動和氣體性質

馬逸群+魏海+李德前

摘要:利用精確度為10mg的電子天平,分別測量充滿二氧化碳、氫氣氣體的紙杯在敞口正立和敞口倒立兩種情況下的質量變化;通過分析、對比幾組實驗數據,得出分子不斷運動的結論,以及影響分子運動速率的外界因素。

關鍵詞:電子天平;二氧化碳;氫氣;氣體分子運動;實驗探究

文章編號:1005–6629(2015)9–0042–04 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

為了說明微粒的運動情況,筆者曾設計了“利用氧氣、二氧化碳傳感器探究微粒運動”的巧妙實驗[1],但很多學校沒有手持技術設備,不能進行這樣的實驗。最近,筆者利用普通中學普遍配備的電子天平,再次設計了探究微粒運動的實驗,不僅可以直觀地說明微粒的運動性,還反映了實驗條件對分子運動快慢的影響,從而幫助學生直觀、全面地認識微觀粒子運動的基本性質和氣體的物理性質。

1 實驗原理

麥克斯韋-玻爾茲曼研究了氣態(tài)物質的運動行為,得出重力場中氣態(tài)物質的玻爾茲曼分布公式[2]:

此式表明,氣體分子數密度n隨著高度z的增加呈現指數式下降且與氣體分子質量m成反比,即在相同溫度下,分子量大的氣體,其分子數密度下降得更快。氫氣分子的質量比較小,隨著高度的上升,氫氣的分子數密度大幅度升高,因而在分子擴散中氫氣分子在空氣中具有向上運動的趨勢。二氧化碳分子質量比空氣中氧分子和氮分子質量大,隨著高度降低,二氧化碳的分子數密度增大,即二氧化碳分子更傾向于向重力方向擴散[3,4]。

2 實驗裝置

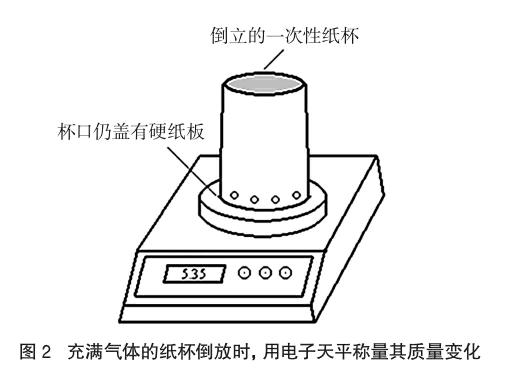

新設計的實驗裝置如圖1、圖2所示。

3 實驗用品

主要有:二氧化碳氣體,氫氣;電子天平(精確度為10mg,東莞南城長協電子制品廠生產),250mL的一次性紙杯(或塑料瓶),田徑秒表(在連續(xù)計時的情況下可以多次掐表讀秒),硬紙板等。

4 實驗過程

實驗時的室內氣溫約為22℃、氣壓約為1atm。

4.1 利用二氧化碳氣體探究微粒運動

4.1.1 實驗步驟

(1)取一個250mL的一次性紙杯,在靠近杯口處對稱地打8個圓孔(或用電烙鐵燒出8個圓孔),孔徑約1cm;剪一塊比紙杯口徑略大的平整的硬紙板(包裝襯衣的硬紙板最好),確保硬紙板與紙杯口比較吻合。

(2)校準精確度為10mg的電子天平,再將充滿空氣的“空”紙杯正放(或倒放)到電子天平上,在紙杯口蓋好硬紙板,稱其質量約為5.35g,即紙杯(含硬紙板的杯蓋)充滿常態(tài)空氣時的質量是5.35g。

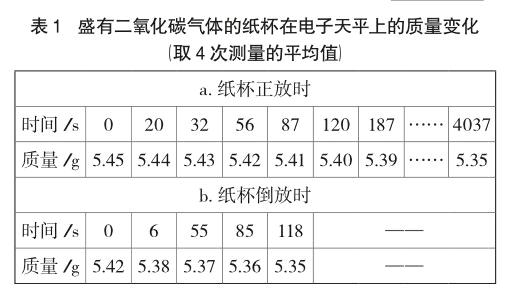

(3)用向上排空氣法在紙杯里收集一杯二氧化碳氣體(在8個圓孔的任意1孔處驗滿),然后快速將硬紙板嚴密地蓋在紙杯口上,再迅速將紙杯正放在電子天平上進行稱量(見圖1),注意及時記錄紙杯質量隨時間的變化(見表1-a)。我們發(fā)現,紙杯的質量一開始快速減小,大約120s后緩慢減小;直至大約4037s時質量保持在5.35g不變,說明密度大于空氣的二氧化碳氣體此時已基本上全部逸出紙杯,空氣已基本上充滿紙杯。

(4)再用向上排空氣法在紙杯里收集一杯二氧化碳氣體,然后快速將硬紙板嚴密地蓋在紙杯口上,再迅速將紙杯翻轉過來倒放在電子天平上進行稱量(見圖2),注意及時記錄紙杯質量隨時間的變化(見表1-b)。我們發(fā)現紙杯質量減小的速率明顯大于正立放置時;大約118s時質量保持在5.35g不變,說明二氧化碳氣體此時已基本上全部逸出紙杯,密度小于二氧化碳氣體的空氣已基本上充滿紙杯。

需要注意的是,紙杯倒立放置在電子天平上時,仍要將硬紙板蓋在紙杯口上,以確保兩次實驗中二氧化碳氣體都是從相同的開放體系(8個圓孔)中逸出的。

需要說明的是,同樣的紙杯倒立放置在電子天平上時,其起始質量(5.42g)小于正立時的起始質量(5.45g),說明在紙杯翻轉倒立的過程中,不管動作多快都免不了會有一些二氧化碳氣體逸出紙杯;即便這樣,對探究微粒的運動也沒有影響。

(5)為排除實驗的偶然性,減小實驗誤差,重復實驗多次,發(fā)現變化規(guī)律相同。

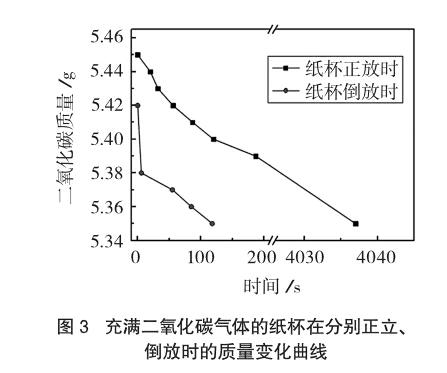

(6)利用Origin軟件或描點作圖,可得到實驗數據繪制成的曲線(見圖3)。

4.1.2 實驗結論

對實驗得到的數據和曲線進行分析,可得出如下的實驗結論:

(1)雖然二氧化碳氣體的密度比空氣大,但紙杯正立放置在電子天平上時其質量不斷減小,說明二氧化碳氣體通過8個圓孔不斷向外逸出,進而可知二氧化碳分子在不斷運動。

(2)充滿二氧化碳氣體的紙杯倒立放置時,其質量減小的速率明顯大于紙杯正立時,說明在相同的條件下,密度比空氣大的氣體其分子向下運動速率明顯大于向上運動速率(這也從微觀的角度說明了“密度比空氣大的氣體要用向上排空氣法收集”的原因)。

4.2 利用氫氣探究微粒運動

4.2.1 實驗步驟

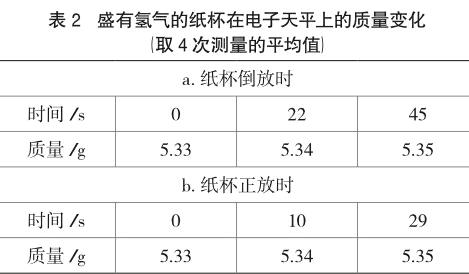

(1)用向下排空氣法在紙杯里收集氫氣,根據氫氣的流速估計收集滿了(收不滿也不影響實驗結果),然后快速將硬紙板嚴密地蓋在紙杯口上,再將紙杯快速倒放在電子天平上進行稱量(見圖2),注意及時記錄紙杯質量隨時間的變化(見表2-a)。不難發(fā)現,紙杯的質量減小得較快,大約45s時質量保持在5.35g不變,說明密度小于空氣的氫氣此時已基本上全部逸出紙杯,空氣已基本上充滿紙杯。

(2)再用向下排空氣法在紙杯里收集氫氣,估計收集滿了,將硬紙板快速嚴實地蓋在紙杯口上,并迅速將紙杯快速翻轉正立放置在電子天平上進行稱量(見圖1),注意及時記錄紙杯質量隨時間的變化(見表2-b)。不難觀察到,紙杯質量減小的速率,明顯大于倒立放置時;大約29s時質量保持在5.35g不變,說明氫氣此時已基本上全部逸到杯外,密度大于氫氣的空氣已基本上充滿紙杯。

(3)為排除實驗的偶然性,減小實驗誤差,重復實驗多次,發(fā)現變化規(guī)律相同。

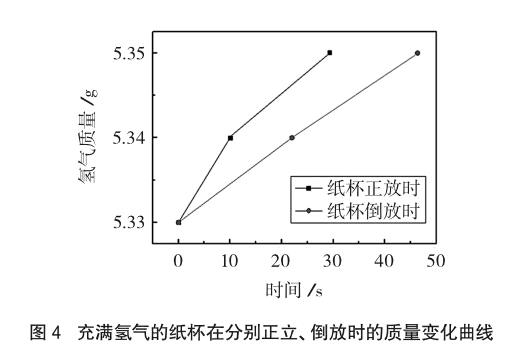

(4)利用Origin軟件或描點作圖,可得到實驗數據繪制成的曲線(見圖4)。

4.2.2 實驗結論

對實驗得到的數據和曲線進行分析,可得出如下的實驗結論:

(1)雖然氫氣的密度比空氣小得多,但紙杯倒立放置在電子天平上時,其質量不斷減小,說明氫氣通過8個圓孔不斷逸出紙杯,進而可知氫分子在不斷運動。

(2)充滿氫氣的紙杯正立放置時,其質量減小的速率明顯大于紙杯倒立放置時其質量減小的速率,說明在相同的條件下,密度比空氣小的氣體其分子向上運動速率明顯大于向下運動速率(這也從微觀的角度說明了“密度比空氣小的氣體要用向下排空氣法收集”的原因)。

(3)同樣的紙杯,“盛有二氧化碳氣體正立放置”與“盛有氫氣倒立放置”(或“盛有二氧化碳氣體倒立放置”與“盛有氫氣正立放置”)相比,氫氣擴散的速率明顯大于二氧化碳氣體擴散的速率,說明在相同的條件下,相對分子質量小的氣體分子其運動速率明顯大于相對分子質量大的氣體分子。

5 幾點說明

(1)本實驗不要使用集氣瓶收集氣體,因為集氣瓶(連同玻璃片)的質量可能會超過電子天平的最大量程。

(2)作為課堂演示實驗時,可以使用350mL帶有瓶蓋的礦泉水瓶,并在靠近瓶頸的位置打1個直徑約為3cm的圓孔,然后用膠帶密封圓孔(注意讓膠帶多出2cm,以方便下一步放氣);課前用排空氣法集滿所需氣體后,迅速旋緊瓶蓋;演示時,先快速撕開密封圓孔的膠帶,再立即將塑料瓶正放或倒放在電子天平上,即可觀察到電子天平示數的變化。

(3)演示“充滿二氧化碳氣體的塑料瓶正立時的質量變化”實驗時,學生觀察電子天平示數的變化2~3分鐘即可,沒有必要等到最后塑料瓶的質量恒定不變之時。

6 結束語

初中化學教科書為教師的教學提供了基本的范例,但需要教師對教材內容進行理性的加工和處理,才能獲得理想的教學效果。只要教師善于思考、勤于鉆研,即使教學裝備不夠先進,利用身邊的常規(guī)儀器和替代品也能設計出一些與眾不同、新穎別致、操作方便、綠色環(huán)保的化學實驗[5]。而且這類實驗,既可以用于教師演示,也可以作為學生的探究素材,從而提高了實驗教學的有效性。

致謝:本文在寫作過程中得到江蘇省特級教師宋志貴老師的指導。

參考文獻:

[1]馬逸群,魏海.探究微粒運動實驗系列設計[J].化學教學,2014,(8):58~63.

[2]程守洙、江之永.普通物理學[M].北京:高等教育出版社,1982:246~270.

[3]晉宏營.重力場中混合理想氣體分子按高度分布的研究[J].大學物理,2013,(5):3~7.

[4]宋華忠.解讀中學物理氣體分子運動特點[J].中學物理, 2014,(11):33~34.

[5]李德前.例談初中化學實驗創(chuàng)新的思維方法[J].化學教學,2013,(3):65~68.