利用手持技術探究“氣體摩爾體積實驗”

榮鳳娜

摘要:針對教材上“氣體摩爾體積實驗”諸多不夠完善的地方,利用手持技術進行了實驗方案改進。經過層層探究,設計了一套簡化且能提高測量準確度的實驗裝置,實驗誤差能控制在0.2%左右。實踐表明,改進后的實驗更易讓學生動手去做。而本實驗探究過程也是展示中學化學實驗教學新模式的一種嘗試。

關鍵詞:氣體摩爾體積測定;水的蒸氣壓;手持技術;實驗改進

文章編號:1005–6629(2015)9–0048–04 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

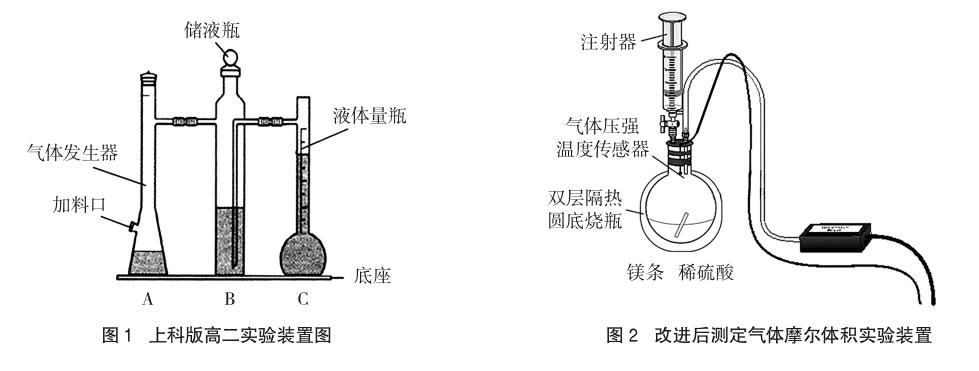

“測定1mol氣體的體積”是高中化學定量實驗中的一個重要實驗,但在科教版高中教材中的該實驗設計[1]有諸多不完善的地方(見圖1),如測定誤差較大,操作需要進行兩次抽氣和一次加料,三次都要用到注射器,很容易出現漏氣現象;再者,將該套裝置中的量瓶裝好液體(至滿刻度)后倒出,精確地測量其體積,發現該量瓶存在2~5mL的體積誤差。另有張集川、閔庶弘老師還撰文提出“該實驗儲液瓶(圖1中的B)的設計和讀數方法存在一個難以忽視的誤差問題”,并提出了修改方案[2]。2014年末有孫黎穎、白立根老師撰文指出該實驗方案“操作難而繁瑣,實驗可行性差并偏離學生的認知能力”[3]。另外,影響該實驗準確度的因素還包括反應的熱效應(計算時代入的是室溫)、水的蒸氣壓(計算時沒作考慮)以及一系列因操作復雜而引起的偶然誤差等等。因此我們希望通過引入手持技術,設計新的方案,將上述影響因素能夠較好地規避,以提高測定氣體摩爾體積實驗的準確性,優化我們的高中化學實驗教學。

1 實驗原理

本實驗用鎂帶制備氫氣:

Mg(s)+H2SO4(aq)=MgSO4(aq)+H2(g)

以該反應式為基礎,通過稱量參與反應的鎂帶質量,推算出產生氫氣的物質的量的理論值;再通過實驗測得氣體產物(氫氣)的相關數據(溫度、壓強)進行計算求得氫氣摩爾體積的實驗值,最后與理論值進行比較。

2 實驗儀器及試劑

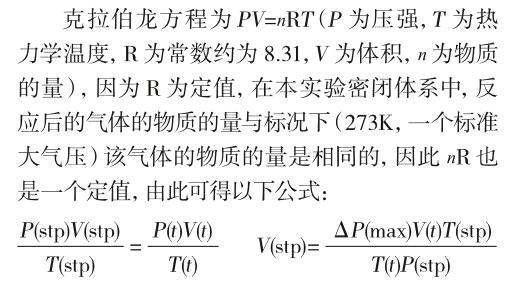

(1)實驗儀器。氣體壓強、溫度傳感器(雙孔橡皮塞中分別安置一個溫度探頭和壓強傳感器探頭),Vernier數據采集器(采集各個時刻的溫度和壓強),計算機(配備Vernier程序、可進行數據計算),675mL雙層隔熱圓底燒瓶(定制,為隔熱將內外兩層玻璃中間抽真空),注射器,天平,砂紙,燒杯,蒸餾水

(2)實驗試劑。2 mol/L稀硫酸、鎂帶

3 實驗裝置

實驗裝置見圖2。

4 實驗操作步驟

(1)將氣體壓強、溫度傳感器固定在一個雙孔橡皮塞上,按照圖2實驗裝置連接好各儀器,檢驗氣密性,再將探頭導線與數據采集器、計算機相連。

(2)取一條鎂帶,用砂紙磨去表面的氧化物,稱量鎂帶質量(調整到約0.020~0.040克之間)并記錄質量。

(3)鎂帶上蘸取少量水,將其粘附在燒瓶內壁。

(4)將配有溫度、壓強傳感器的雙孔橡皮塞塞緊燒瓶。

(5)用針筒吸取過量稀硫酸,記錄體積(如15mL)。

(6)將裝有稀硫酸的針筒口與活塞一端連接好(見圖2)。

(7)打開數據采集器,開始記錄數據,數據圖像穩定后,打開活塞閥門,緩緩地注入全部稀硫酸,再關閉閥門。

(8)待容器內溫度、壓強穩定后,輕輕搖動燒瓶,讓鎂條和稀硫酸充分接觸反應。

(9)反應結束,記錄最高壓強和相對應時刻的溫度。

5 數據分析與處理

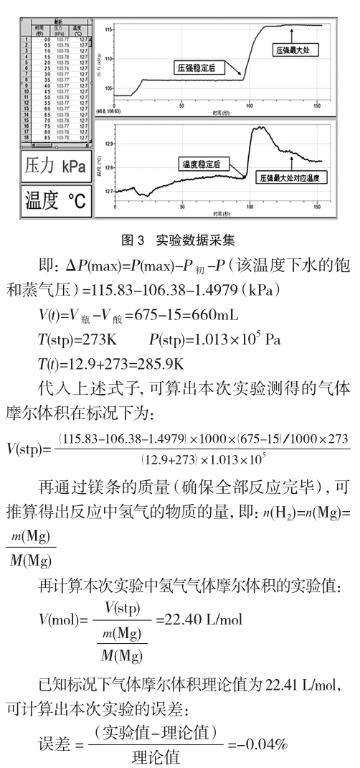

在實驗采集過程中,我們可以得到反應壓強最高點的數值(見圖3中的曲線和相關數據),即P(max)。其中包含了反應生成的氫氣、水蒸氣以及原先燒瓶中所留空氣的那部分壓強。根據道爾頓分壓定律,我們用P(max)減去一開始酸注入后穩定的壓強值P初,以及在壓強最高點時溫度所對應的水的飽和蒸氣壓值,即可得ΔP的真正數值。

說明:手持技術中的壓強和溫度讀數可精確到小數點后9位,水的蒸氣壓查表數據可得小數點后五位。具體計算時利用計算器ANS功能,連步計算,盡可能減少數字累積誤差。

6 實驗創新的展現

6.1 在實驗探究進程中,展現創新點

上述圖2的創新實驗裝置及方案設計并不是一步到位的,其間帶領學生研究小組經歷了一個反復摸索、探究的過程。該探究過程可以說是中學化學實驗教學新模式的一種嘗試。

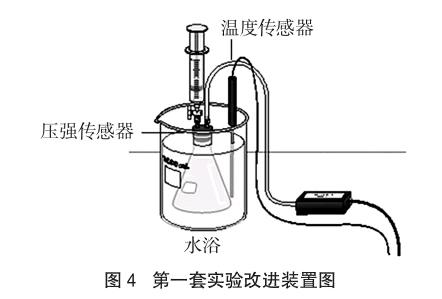

當初第一次作實驗方案改進時,參考了國外的手持技術實驗裝置[4](見圖4),使用了錐形瓶和普通水浴,測外界水浴溫度和錐形瓶內壓強,此方案的實驗裝置及測試原理頗有新意,取材方便,操作也簡單,讓學生動手做完全有可行性,故得到較廣泛好評。但由于該方案中溫度探頭所測位置在外側,導致溫度不一,因此測量的準確性仍不理想,實驗誤差在5%左右。

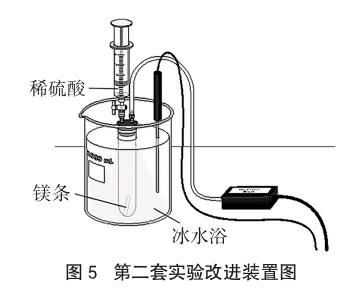

第二次設計改用了大試管和冰水浴(見圖5),試圖將反應裝置內的溫度控制在0℃,但結果依舊差強人意,甚至實驗時,會造成試管爆裂。

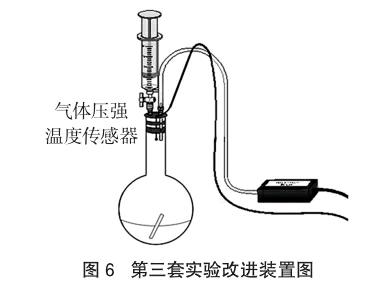

第三次設計使用了圓底燒瓶和由教師指導并自主設計的氣體壓強、溫度傳感器裝置,直接可測得反應儀器內的溫度、壓強(見圖6),該方案的實驗裝置更簡易,取材也方便,操作更容易。該方案也受到同行的贊許,并被一些學校用于演示實驗。但由于該方案隔熱效果差,誤差更大(約在10%左右)。

最后即第四次設計,我們將普通的圓底燒瓶換成了自己設計的雙層隔熱圓底燒瓶,兩層中間抽真空,杜絕外界溫度影響(原理如熱水瓶瓶膽),能將實驗誤差維持在0.2%左右,使實驗測試的準確度得到較大提高(裝置見圖2)。

6.2 通過實驗總結,展現創新點

6.2.1 利用手持技術進行試驗,將手持技術引入中學化學課堂教學

手持技術在我國發展的時間較短,約在20世紀90年代進入我國。在歐美等國家,將手持技術用于教學已經有30多年歷史。與之相比,國內的研究仍處于薄弱局面。

中學化學實驗經過改進和完善,大多數實驗現象明顯,但也有一些實驗存在現象不明顯、耗時長、有一定危險性。而傳感技術具有直觀化、簡易化、定量化、探究性等優點,使得實驗現象更加明顯,操作更為簡便,更加安全環保。

6.2.2 由教師指導并自主設計的氣體壓強、溫度傳感裝置

將原本分離的兩個傳感器結合在了一起,避免了外置溫度傳感器導致的溫度誤差。使用精確度較高的水銀溫度計和物理實驗室測壓強的裝置對我們使用的氣體壓強、溫度傳感器進行了儀器校準,使手持儀器基本沒有誤差,從而提高了實驗的準確度。

6.2.3由師生共同設計的雙層隔熱裝置

使用該裝置,減少了反應器內外進行熱交換導致的溫度誤差,使測試更精準。

6.2.4 實驗公式的選擇

我們在實驗過程中使用了克拉伯龍方程PV=nRT,但發現實驗時測得氣體的體積還包括了水蒸氣、空氣等,故并不適合用總壓直接計算,而是應該通過由道爾頓分壓定律求得的ΔP(壓強改變量)來進行計算。

7 實驗感悟

實驗過程中,我們逐步地盡量排除所有外界干擾,減小實驗誤差。考慮到了反應過程中的水蒸氣壓,溫度的熱交換等影響因素;排除了酸的純度以及多次抽氣導致的誤差;降低了實驗操作的復雜性;修正了計算公式,提高了實驗數據計算的準確性。本實驗中手持技術的引入,使我們的化學實驗變得便利,且直觀、清晰、有效。當然,在整個實驗過程中,還存有許多值得我們反思的地方,例如在一開始計算壓強的時候,學生并沒有考慮到水的飽和蒸氣壓的問題,等到進行文獻檢索的時候,才發現應該注意水的蒸氣壓。并且起初的氣體壓強溫度傳感器并非是一個整體的裝置,而是外置的溫度探頭和一個內置的壓強傳感器。在多次實驗失敗后,在師生的共同努力下,實驗小組的學生才有創新的發現:壓強、溫度傳感器可以融為一體。

與此同時,在此次實驗課題研究過程中,學生明顯感受到自己的動手能力提高了,還提升了發散思維的意識和創新意識。原來的化學實驗對學生而言,是書本知識的一種具體體現,即使讓學生自己動手去做實驗,學生也只是簡單按照書本上的步驟按部就班地做實驗,而這個“利用手持技術提高‘氣體摩爾體積實驗準確性”課題研究實驗,卻是一個由點及面逐步發散的過程,學生經歷了從普通的現象中發現問題,共同討論解決問題的方法,再自己動手做實驗解決問題。在這個過程中,學生的動手能力實實在在得到了訓練,思維更為發散,考慮問題的嚴謹性明顯提高,創新意識獲得提升。

8 展望

利用該套實驗裝置,還可測定其他氣體(例如二氧化碳等)的氣體摩爾體積,并進行相關的比較、探究。還可嘗試運用微積分的計算方法對實驗數據進行處理,進一步減小誤差。若有可能,還可推薦該套實驗裝置讓工廠來開發和生產相關儀器,使其能被中學教學廣泛采納,優化中學化學實驗教學。

參考文獻:

[1]姚子鵬主編.高中化學教科書·高二化學(第一學期)[M].上海:上海科學技術出版社,2009:47~51.

[2]張集川,閔庶弘.“測定1mol氣體的體積”實驗方法及裝置的改進[J].化學教學,2008,(8):13.

[3]孫黎穎,白立根.“測定1mol氣體的體積”實驗教學案例的中英比較[J].化學教學,2014,(12):60.

[4] Antony Wilbraham,Dennis Staley,Michael Matta,Edward Waterman. PRENTICE HALL Chemistry [M]. The Prentice-Hall,Inc. 2005.