另起一行

⊙ 文/巴 一

另起一行

⊙ 文/巴 一

巴 一:中國作家協會會員。作品散見于《十月》《當代》《收獲》《北京文學》等刊。出版《故鄉在晚風中》《巴一散文選》《巴一中篇小說精選賞析》等多部著作。曾獲“老舍文學獎”,團中央首屆“鯤鵬文學獎”,“重慶文學獎”等。

一

知道丈夫沒有性功能,是在第三天晚上。

凜冽的寒風,刀子般呼呼地刮著。窗戶上的塑料薄膜好像被吹開了一個口,一股一股的風一陣陣地刮進來,讓娟子和她的丈夫在新婚的大床上凍得瑟瑟發抖。她掖了掖被子,又蜷了蜷身子,把頭緊緊蒙住。輾轉反側,她的丈夫仍然沒有動靜。她忍不住了,用腳狠狠地蹬著床那頭的丈夫。

娟子越蹬得使勁,她丈夫越往床頭畏縮。

“又睡著了嗎?”娟子問。

床那頭沒有動靜,她感覺到他在側過身去,輕輕地抓住了她的腳。

娟子說:“你怎么回事啊?也不說話。你要是嫌乎(討厭)俺,就直說嘛。”

娟子把腳縮回來,然后不等丈夫回話,就鉆進了床那頭的熱被窩。當她把他的手拉過來的時候,他終于把娟子抱在了懷里。娟子幸福地任由他愛撫,等待著她男人的給予。可是他沒有。她把發燙的臉頰緊緊地貼著她男人的胸膛,輕聲地說:“你是咋弄的……”

她丈夫小聲地說:“對、對不起。”

二

娟子十七歲,她丈夫二十五歲。娟子在鎮子上的供銷社當售貨員,她丈夫在鎮子上的信用社做信貸員。兩個人都有工作,都不是在莊稼地里干活的農民。信貸員是一份令人羨慕的工作,在農村買農具、買化肥、買種子,在鎮上做生意、跑運輸、開飯店,干哪一行都離不開信用社,都要找信貸員貸款。因此,信貸員在鎮上人的心里是受人尊敬的“財神爺”。

娟子在初中三年級下半學期就從學校去了鎮供銷社上班。在供銷社這個單位里,娟子是年齡最小的。纖細的腰身,秀麗的面龐,甜甜的眼睛,得體的衣著,讓人一看便能感到她的美麗,非同于別的同齡女孩的氣質。

在供銷社營業柜臺里,娟子忙碌的身影和動人的微笑,給前來買東西的人留下深刻又美好的印象。鎮子上的小伙子們有事沒事經常到她的柜臺來。他們把自行車停放在供銷社門口,你推我我推你,擠眉弄眼,折騰大半天,才敢走到娟子的柜臺來,問這東西什么價,那東西什么價,或者根本不是來買東西,而是來看一眼娟子美麗的容貌。

娟子早就看透了小伙子們的陰謀詭計,故意板起面孔問他們:“買些啥?”小伙子們你看看我我看看你,支吾半天,也沒有說出來想買啥。娟子就笑了,這輕輕的抿嘴一笑,使得小伙子們不買東西感到太不好意思似的,領頭的那個小伙子買了一個作文本子,后面的小伙子買了支鉛筆,又買了支鋼筆,掛在胸前。娟子咯咯地笑,夸獎道:“鋼筆在你上衣兜里一掛,真像個大學長哩。”得到夸獎的那位小伙子,像吃了頓大餐似的,在同伴們的羨慕聲中簇擁著走出了供銷社大門。

四月初八那天上午,小鎮上逢“古會”,人山人海。村人們從四面八方趕到鎮上,購買農具。男人們大多穿著粗布做的夾襖,滿臉的皺褶和粗糙的皮膚,像抹了炭的“火棍頭”;女人們穿著花花綠綠的寬大薄棉衣,頭上的圍巾系在脖頸里,目光呆滯地東張西望。四月初八的“古會”是麥忙季節的前奏,在集上買一碗炒涼粉,買一杯汽水,買一根冰棒,割一斤肉,已經是村人們最奢侈的享受了。

娟子這天特別忙,都累得有些嗓子沙啞了。當她好不容易休息片刻的時候,她的眼前突然一亮,來了一位身材高挑、面目白皙,戴著一副近視眼鏡的小伙子。娟子沒有見過他,憑直覺,一看就知道他是城里的小伙子。不知不覺間,娟子有些緊張起來,手心里也沁出汗來。小伙子買了十張大白紙,又買了兩瓶墨汁。

結賬的時候,小伙子笑著問她:“你叫什么名啊?”

娟子的臉羞怯得像塊紅布,禮貌地回答道:“俺叫娟子。”

小伙子自我介紹道:“我叫李文化,在鎮文化館上班。”

娟子覺得這名字好記,叫個文化,又在文化館上班,真有文化。娟子笑著問他:“你不是我們鎮上的吧?”

李文化回答道:“你猜得真對,我是從縣城調到鎮文化館來的。”

李文化又說:“下次你要進城的話,我帶你去。”

娟子羞赧地回答道:“俺沒去過城里哩。”

買東西的一個接一個地過來,娟子也再沒有時間和李文化攀談了。

李文化調回城里那天上午,送給娟子一個黃書包,包里面是兩塊淺黃色的“的確良”布料,還有一封信。

第一遍讀這封信是她一個人看的,第二遍是她和妹妹一起看的,第三遍是和她柜臺里的姐妹們一起看的。每一次看完這封信,她的心里都甜得像灌了蜜。她心里再也忘不掉這個叫李文化的城里人了。

回到家那天晚上,她媽媽叫她拿出信來,她說:“撕了。”她媽問她:“是不是城里的那個小伙子向你求愛?”娟子搖頭說:“沒有啊,誰說的?”她媽把娟子拉坐在床頭,小聲給她說:“閨女,咱鎮上那個信貸員托媒來了,看上你了。”

情竇初開的娟子,心里在咚咚發跳。她媽說:“能嫁給信貸員,那是我們全家的福氣呀,多少大閨女都攀不上和他成親哩。”

娟子好久沒有說話。她媽接著說:“這小伙子比文化館的那個城里人長得漂亮,工作又好,將來我們全家都跟著你享福了。”

娟子好奇地問:“他比那個李文化還帥?”

她媽說:“當然了,排成(英俊)得很。”

娟子脫口而出道:“好啊,好啊,俺看看,你到底楞中(相中)他啥了?”

她媽說:“你給那個李文化寫個回信,告訴他你不同意。”

娟子想了半天,說:“算了,我寫不來那些肉麻的話。”

第二天信貸員就來了,果然像她媽所說的那樣,小伙子長得身材適中,面目清秀,精明強干。尤其手里提著的黑提包,鼓鼓囊囊的像是裝了很多錢。信貸員真誠的微笑,體貼入微的舉止,給娟子留下了美好的印象。信貸員信誓旦旦地說:“娟子,以后只要你家里人或者你的同學需要錢的時候,找我貸。”

娟子歪著頭笑,說:“真的嗎?”

信貸員拍了拍他的黑提包,保證說:“只要你嫁給我,一百個真的。”

從此后,按照淮北農村的規矩,“送壓手”(送彩禮)、兩親家“見話”(會面)、“合年命”(算八字)、“摘日子”(定日子)。

農歷臘月二十九早上,娟子穿上大紅棉襖,在鑼鼓喧天、鞭炮陣陣的響聲中,尾隨著吹嗩吶的人,到了信貸員的堂屋里,和信貸員拜了堂。

在新房的大床上,娟子激動地對自己說:“我要做新娘了。”她的耳邊久久地回蕩著高音大嗓的豫劇,馬金鳳那句“誰說女子不如男”的唱詞,讓她閉上眼睛就能哼出聲來……

三

回到城里后,李文化很快被安排到了縣文化館。按照當地人的說法,也就是“在鄉下鍛煉了一下”,“鍍了金”。縣城里有他的同學,有他的親戚朋友,他的生活重又回到了有規律地上下班,日復一日。唯一讓他時常念想的就是遲遲沒有收到娟子的回信。

很多次他在想娟子很忙,他在想娟子忙著在供銷社里賣東西,坐不下來給他寫信,他在想娟子穿上他買的那個“的確良”布料,一定更加楚楚動人,他在想娟子的家人一定會同意她嫁到城里來。

李文化的書法由正楷變為行草,由行草又回到正楷。舊報紙,還有法院發下來沒有貼出去的“死刑布告”,都是他練習書法的稿紙。每個月三十八塊錢的工資,除了自己請朋友吃頓“羊肉板面”,其余的都買了書法方面的書籍。李文化練習最多的字就是“娟子”兩個字。翻過來寫,倒過來寫,橫著寫,豎著寫,這兩個字讓他寫得如醉如癡。有一次,他把“娟子”寫成了“釘子”,他靜靜地一想,可不是嗎?娟子就像一顆釘子,已深深地鑲嵌在他的心靈深處,深深地、隱隱作痛地釘進了他的身體內。

春節后,李文化回了一趟鎮子。當他得知娟子嫁人的消息后,一個人在供銷社大門口佇立了很久很久,任憑鵝毛大雪覆蓋頭頂。

李文化在父母的再三催促下,在介紹人的撮合下,找了位城里的姑娘。結婚后,李文化調到了縣文化局,成了縣文化局最年輕的副局長。

一次偶然的機會,他在縣法院認識了副院長趙玉標。因為兩人都在那個小鎮上工作過,所以有說不完的話。趙玉標比李文化大四歲,李文化習慣喊他“標哥”。標哥在鎮子上也認識娟子,談起娟子,兩人都眉飛色舞。趙玉標感慨地對李文化說:“娟子要是嫁到城里來,嫁給你,那才真叫郎才女貌,那才真叫絕配。”趙玉標越是這樣說,李文化越覺得娟子嫁得可惜。趙玉標常常安慰他說:“真心愛一個人,在心里就夠了,非要娶她做妻子的話,說不定你給不了她幸福。再說,她嫁給信貸員,條件那么好,她就知足吧。”

李文化想到信貸員的工資待遇高,也感覺到有一些自愧不如,對娟子的幻想也就慢慢消失了。

后來,李文化在縣城里見到娟子,是在縣醫院的門診大樓里。

那天,李文化和趙玉標去縣醫院看望一位領導。走出住院部,一個美麗的倩影吸引了李文化。李文化激動地喊了聲“娟子”。趙玉標也確認地說:“是娟子。”李文化正要走過去,被趙玉標一把拉住。

“娟子身邊那個男的,不就是她丈夫嗎?”趙玉標說。

李文化停住了腳步。沒想到娟子走了過來,跟他們打招呼。

娟子說:“標哥,文化哥,你們怎么到這兒來了?”

標哥回答說:“娟子妹妹,幾年不見,你還是那么漂亮。”

李文化望著不遠處的信貸員,說:“那是你老公吧?”

娟子點頭,臉上頓時沒有了笑容。

標哥拉著李文化匆匆地離開了醫院。

第二天上午,李文化又來到了縣醫院門診大樓。他在猜想娟子是在陪誰看病吧?陪她老公?陪她的家人?他查詢病人入院記錄,但沒有娟子的名字。

下午,他又來到了縣醫院,果然又見到了娟子。門診大樓里人來人往,不少人跟李文化打招呼。為了避免別人說閑話,他對娟子說:“走,到我辦公室說說話去。”娟子猶豫著,還是去了。

李文化問:“你在陪誰看病呢?”

娟子說:“陪我老公。”

“他什么病啊?”

娟子支吾了半天,說:“沒病。”

李文化沒有再問,換了個話題,關心道:“你小孩應該三四歲了吧?”

娟子望著李文化的眼睛,張了半天嘴,沒有回答他。

李文化自言自語道:“我小孩都四歲了,你的小孩應該還要大一歲。”

娟子被觸到了心靈的痛處,極不情愿地回答道:“我還沒有小孩。”

李文化“噢”了一聲,后悔自己不該問及這個無聊的話題。

李文化堅決要請娟子吃飯,娟子沒有拒絕。

剛剛在飯店的包廂里坐下,李文化的妻子拉著小孩,氣勢洶洶地闖了進來,見了李文化便破口大罵。若不是飯店老板極力勸阻,他老婆非打娟子一頓不可。

娟子悻悻地走了,一臉的無辜,一心的傷痛。

李文化的老婆可不是個省油的燈,她逼迫李文化說出了娟子的名字和家庭住址。連續幾天,他老婆到娟子家又哭又鬧,搞得這事在全鎮家喻戶曉。這還不夠,這個歇斯底里的女人,回到縣城還到李文化的領導那里去告狀,無中生有說李文化搞女人。

李文化辭職了。辭職后,他就下決心和她離了婚。

當法院判決書下來后,李文化便提著一只破皮箱,去了北京。

四

娟子病了,住在了鎮上的醫院里。

本來,鎮子上沒有人關心娟子有沒有小孩的事。她的家人、親戚鄰居也都認為娟子年齡小,也都沒有在意她有沒有生小孩。直到李文化的妻子來大鬧了幾天,鎮子上的流言蜚語甚至侮辱娟子的傳說,才彌漫開來。娟子比誰都清楚,三個一堆、五個一團,湊在一起嘀咕的婦女們,都在談論她的生活作風問題呢。

她媽媽問娟子:“你到底和那個李文化有關系沒有?”

娟子終于“哇”的一聲哭出來。

信貸員追問娟子:“你到底什么時候和他好上的?”

娟子停住了哭泣,慢慢抬身,靠在床頭上,有氣無力地對她丈夫說:“俺沒有和他好,誰和他有那個事,天打五雷轟。”

信貸員馬上拿著濕毛巾,擦拭著娟子瘦削的臉頰,連連說:“別賭咒,我的錯,我的錯。”

娟子媽在一旁說:“你看看,俺這個女婿多疼愛俺閨女啊。”

娟子的臉轉向她媽媽:“媽,俺想離開他,俺想離婚。”

她媽不相信自己的耳朵似的,問娟子:“你說啥?離婚?那是‘麥呀娘’的話——說不著的廢話!”

信貸員癱坐在椅子上,兩眼直直地望著墻壁,一語不發。

娟子的話打破了屋里死一般的寂靜。

“老公,叫俺走吧。俺跟你過了四年了吧,你是個好人,對俺也好,俺也舍不得你。可是你叫俺咋辦呢?俺還年輕,俺不能不生小孩啊。別人罵俺,恥笑俺,你心里比誰都明白因為啥。”

娟子媽聽得一頭霧水,她就問信貸員:“到底是咋回事啊?”

信貸員站起身來,沒有解釋什么,對娟子說:“我同意,就按你的意思辦了吧。”

娟子從鎮上的法庭領取了蓋著人民法院公章的調解書,沒有去她媽媽家里,而是頭也不回地坐上了開往縣城的客車。

五

娟子的臉上終于露出了笑容,那是在認識小五之后。

娟子坐的公共汽車停在了縣城的車站里。下了車去哪里呢?娟子沒有想過。她東張西望著,這時才感覺到真的有點餓了。她要為自己慶祝一下,要為自己戰勝懦弱獎勵一下自己,她要為自己成為自由人幸福地吃頓飯。

首先映入她眼簾的是“交警賓館”四個大字。她徑直走過去,交警賓館的樓下是一間不大的“格拉條面館”。“格拉條”是什么玩意兒?她好奇地坐下來,要了一碗格拉條。原來格拉條就是圓圓的宛如粗粉條的細長面食,煮熟后放上些芝麻醬、荊芥等佐料,滿口生津,余味悠長,價格便宜。娟子見女老板忙不過來,吃完飯后,就忙著幫她收碗、洗碗,幫客人遞筷子。老板娘勸都勸不住。

老板娘說:“姑娘,你一看就是城里人,怎么能這么勤快幫我干活兒呢?”

娟子笑了,說:“俺不是城里的,俺是從小鎮上來的。”

老板娘眉飛色舞道:“真的呀?你長得這么漂亮,真水靈。要是你愿意,就在我這小店里幫忙好了。”

娟子連忙回答說:“好啊,好啊,太謝謝大姐了。”

老板娘急忙要掏錢,退回娟子剛才給她的飯錢,被娟子一把按住了她的手。娟子生氣一樣地說:“應該收錢的,應該收錢的。”老板娘停了一會兒,擔心似的問娟子:“你在這里幫忙,該付你多少工錢呢?你有住的地方嗎?”娟子說:“俺不要工錢,吃飯免費就行了。”老板娘笑容可掬,一下子拉住了她的手,又關心地問:“妹子,你結婚了嗎?以后就在城里找個婆家吧。”娟子搖了搖頭,局促不安起來。她實話實說:“俺離婚了,一個人。”老板娘半信半疑,上下打量著娟子,說:“你要什么條件的?當官的還是有錢的?”娟子沒有再說話,到池子邊洗碗去了。

小五是交警賓館的總經理,常常來吃格拉條。有一次,老板娘告訴娟子,小五也是剛離婚,人挺好的,是個正式警察。娟子沒有往心里想。有幾次,小五也故意給娟子搭訕。娟子回答幾句,就轉身忙她的事去了。唯一讓娟子記住的,是他魁梧的身材,炯炯有神的眼睛,穩重的談吐,讓她聯想起看過的電影里特別有男人味的英雄來。

小五不像那些挑剔的食客,那些人總是一會兒嫌面條多了,一會兒嫌面條鹽放多了,一會兒又說太慢了;只有小五啥也不說,眼睛里閃動著對她的好感和謝意。

老板娘苦口婆心地勸說,終于讓娟子對小五動了心。和小五單獨在一起的那個晚上,娟子和他走在沙河堤壩上。她傾聽著小五因工作太忙而忽視了妻子的感受,愧疚地向妻子提出了離婚。小五不停地傾訴著他的苦衷,娟子默默地聽著。小五要娟子講講她的不幸,娟子說:“我沒有不幸。”小五又問她離婚的原因,娟子淚水婆娑,始終也沒說出原因來。

一年多之后,娟子終于被小五征服了。在決定和小五永遠在一起的那天晚上,娟子才真正地了解了一個健全男人的全部。

做一個真正的女人,就要為男人生兒育女。這是娟子從小就聽到的話。她要做一個真正的好女人,相夫教子,任勞任怨,她要和小五有一個自己的愛情結晶。

又過了一年,娟子的愿望就實現了。她懷上了小五的孩子。

不幸的是,她的孩子十一歲那年,小五病亡了。

娟子撫摸著丈夫冰冷的遺體,哭得死去活來。

娟子說:“俺怎么這么命苦呢?往后的日子俺該咋過呢?”

生活的重擔從此壓在了娟子瘦弱的身子上。娟子知道,自古以來,寡婦門前是非多,為了避免鄰居們的閑言碎語,為了給兒子一個溫暖的家,她省吃儉用,把丈夫遺留下來的錢供養孩子讀書。本來已經弱不禁風的身軀,更顯得單薄和瘦小了。

皺紋慢慢地爬上了她的眼角,爬上了她的額頭,冗長的生活一天天,就這樣窘困地打發著。她多么希望就這么平靜地過下去,多么希望兒子快一點長大成才。

也有人問她還嫁不嫁人?她總是苦笑著回答:“俺命苦,這輩子再也不想了,就盼著俺兒大學畢業,找個好工作,幫他帶好孫子就行了。”

娟子的眼眶里已沒有了淚水,就像水井里邊沒有了泉眼。娟子深愛著小五,他的照片、他的遺物都工工整整地放在兩個皮箱里,皮箱子就放在她的床頭邊上。每天看到箱子,就看到了小五。在她心里,小五沒死,小五永遠陪伴著她。她的手輕輕地撫摸著皮箱,就像撫摸著小五的臉頰一樣。她發自內心地感謝小五,是小五讓她在城里有了家,是小五讓她成為一個真正的女人,是小五讓她有一個聽話懂事的兒子……

六

娟子的這一切遭遇,李文化在北京都知道。

李文化和所有成功人士一樣,在京城漂泊、奮斗。二十年的慘淡經營,讓他從一個裝飾公司的小工,發展成為知名度和信譽度在同行業領先的公司總裁。他的身影奔波于林林總總的高樓大廈里,他的笑聲回蕩在鳥巢、水立方的空間里。他的公司從低矮的居民樓里搬到了氣宇軒昂的寫字樓。在京城,來自世界各地的富豪多如牛毛,北京的房價也在富豪們的炒作下,變得讓人觸不可及、望而生畏。李文化雖算不上是叱咤風云、氣吞山河的商界大鱷,但在裝飾行業也算是鶴立雞群、頤指氣使的億萬富翁。

李文化的第二任妻子是個畫家,在王府井開了一家自己的畫廊。雖然她的畫與大師們還有距離,但在媒體炒作和市場運作下,在亞洲國家有著一定的聲譽和市場。

李文化決定為他的妻子在老家辦一次畫展。這個曾經當過文化局副局長的商人,想到的不是為妻子掙得財富,而是一種思鄉的病,時時剜動著他的心。隨著年齡的增長,李文化的鄉思情緒時時像揮之不去的晨霧,纏繞著他。雖然家鄉人經常來北京談起舊事,讓他的思鄉之渴有所緩解,但身在異鄉、夢回故鄉的愁緒,一刻也沒有從他的心間排遣。每天的夢里,他夢見的都是在小鎮上送給娟子情書的那一幕,他夢見的都是在縣醫院里遇見娟子的情景。他還常常夢見和趙玉標一起去找娟子,夢見娟子淚流滿面、悲慟欲絕的哭聲。

回到縣城的那天,趙玉標早早地來到了火車站,趙玉標見到西裝革履的李文化,第一句話就是:“你怎么這么年輕啊?”

聽慣了恭維話的李文化,又恭維起趙玉標來:“你老哥今年五十四歲了吧?看起來比我年輕多了。我比你小四歲,年輕個屁呀!”

趙玉標撮了一把黝黑的臉膛說:“真是啊,你都二十年沒回來了。再不回老家來,我們以后都老得不像樣了。”

李文化嘆了一口氣:“是啊,是啊,鄉音未改鬢毛衰啊!”

趙玉標問他:“這次你回老家來主要想見誰,告訴我一聲,我來聯絡。”

李文化壓低嗓門,對他說:“我想見娟子。”

趙玉標良久沒有說話,“吭吭”咳了兩聲。

“她還在縣城嗎?”

“在。”

“她又結婚了嗎?”

“還結什么呀?生活對她真不公平。”

“我該怎么幫她呢?”

“不知道。”

李文化仰靠在車子里,腦子里一片混亂,他也不知道自己必須見到娟子的原因,他也不知道該怎么幫助娟子。娟子需要他的幫助嗎?

當趙玉標費盡周折,終于打聽到娟子的手機號碼時,他有些喜出望外。在電話里趙玉標說:“娟子,我是標哥,有個老朋友從北京回來了,二十年沒見了吧,想見見你。”

對方的聽筒里久久地沉默著,坐在一旁的李文化靜靜地聽著,幾乎是屏住了呼吸,等待著那個熟悉的聲音。

“喂,娟子,聽得見我說話嗎?”

“標哥,聽得見。”

“你想見他嗎?”

“……”

李文化急忙把標哥的電話奪了過來,對著話筒喊:“娟子,我是文化,我回來了。你來吧。”

對方掛斷了電話。

趙玉標很無奈地望著李文化:“算了吧,別人不想見你,也就不要打擾她了。”

“我已經打擾她了。”

此時此刻,李文化十分懊悔自己不該打這個電話,不該再去打擾曾經傷害過的這個善良的女人。

二十分鐘后,趙玉標的電話響了,是娟子打來的。電話那頭的娟子沒有傷心痛哭和哽咽,沒有李文化想象中的埋怨和拒絕,而是她清脆溫柔的問話。

“標哥,剛才不好意思,我屋里信號不好,文化哥回來了是吧?”

李文化把標哥的手機抓了過來,激動地說:“娟子,我是李文化。”

“文化哥,你好!你終于回來了。”

“我們見個面吧。”

“什么時候啊?”

“明天上午吧,在市博物館。”

“到博物館干什么?我又不懂古董。”

“不是,我愛人的畫展明天上午在那里舉行。你來吧。”

“好,好,我一定去。”

像任何事情沒有發生一樣,趙玉標笑了,說:“滿意了吧?娟子能答應明天上午去,我真沒想到。說明人家心里也有你呀。”

李文化問:“標哥,我該為她做點什么呢?”

趙玉標又回答道:“不知道。”

第二天上午,娟子沒有出現在博物館,忙前忙后的李文化一直見不著娟子的身影,多次催促標哥給她打電話。標哥應承著,一個電話也沒打。

走出博物館的大門,李文化一眼看到了不遠處的娟子。

他走了過去,上下打量著依舊美麗如初的娟子。他感到眼前的娟子和二十年前、三十年前的娟子一模一樣。眼睛里依然清純得讓人心動,微笑著的嘴唇依然蕩漾著純樸的漣漪。

“你怎么還那么漂亮呢?”李文化脫口而出。

“老了,老得不成樣子了。”娟子看著他的眼睛,立刻又移向了別處。

李文化不想問及她的家事,而是喊來了站在遠處的畫家妻子。李文化介紹道:“這是娟子。”

恍然大悟的妻子連連說:“真好,真漂亮。走吧,我們一起吃飯去。”

娟子連連擺手說:“謝了,謝了。見見你們就行了。”

畫家對她丈夫說:“你不是有一件禮物要送給娟子嗎?拿出來。”

李文化慌忙拉開他的手提包,說:“對,送一幅我愛人的畫兒給你,上面有我寫的書法。”

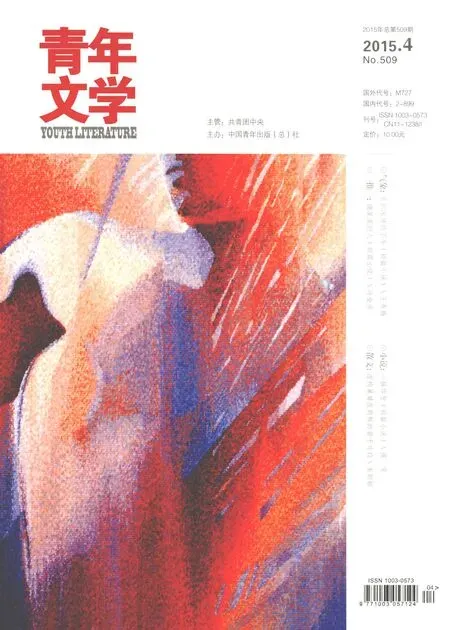

一幅碩大的水墨畫,李文化展開了讓娟子看。畫面中有四個字,突然間映在了娟子的眼簾——

另起一行

李文化當著他妻子的面,對娟子說:“娟子,我現在經濟狀況很好。生活在這個時代,處處都需要花錢,我知道你常為錢發愁,告訴我,你需要多少我給你多少。好嗎?”

娟子看了一眼李文化,又看了一眼他的妻子,笑了笑說:“謝謝你,俺用不著。有你們送給我的畫,還有這四個字,就夠了。‘另起一行’,這四個字對我很重要。”

說完,娟子折疊起畫兒來,目送著他們遠去。