國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究進(jìn)展可視化分析

孫雨生 嚴(yán)白云 仇蓉蓉

[摘要]本文以CNKI為數(shù)據(jù)源,以其收錄的2000-2013年間257篇農(nóng)業(yè)電子商務(wù)文獻(xiàn)為研究對象,采用文獻(xiàn)計量法、社會網(wǎng)絡(luò)分析法、內(nèi)容分析法,從文獻(xiàn)分布、作者及其合作、研究機(jī)構(gòu)及其合作、研究主題及其演進(jìn)四方面可視化分析了國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究進(jìn)展。

[關(guān)鍵詞]農(nóng)業(yè)電子商務(wù);文獻(xiàn)計量;社會網(wǎng)絡(luò)分析;內(nèi)容分析;研究進(jìn)展

DOl:10.3969/j.issn.1008-0821.2015 06 013

[中圖分類號]TP399;G202;F32;S-1 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1008-0821(2015)06-0064-11

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程推進(jìn),電子商務(wù)在商品流通技術(shù)、流通途徑及發(fā)展模式等方面快速變革,推動社會經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新途徑及新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村信息化重要組成部分,農(nóng)業(yè)電子商務(wù)旨在解決小農(nóng)戶與大市場矛盾、農(nóng)業(yè)信息不對稱、農(nóng)產(chǎn)品交易成本過高等問題,通過信息技術(shù)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后3個環(huán)節(jié)信息透明化,以農(nóng)業(yè)信息化帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實現(xiàn)。

本文采用文獻(xiàn)計量法、社會網(wǎng)絡(luò)分析法和內(nèi)容分析法,從基本狀況、研究群體及機(jī)構(gòu)、研究主題等角度可視化揭示國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究進(jìn)展。

1.數(shù)據(jù)來源、研究框架與研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

為全面掌握國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究狀況,筆者以中國知網(wǎng)(CNKI)的中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)絡(luò)出版總庫為信息源,以“農(nóng)業(yè)”和“電子商務(wù)”為關(guān)鍵詞組合在題名中檢索,檢索時間為2014年11月10日,發(fā)表期限截至2013年12月31日,結(jié)果為期刊文獻(xiàn)290篇,剔除無關(guān)文獻(xiàn),最終有效文獻(xiàn)257篇。其中,“農(nóng)業(yè)電子商務(wù)”研究最早出現(xiàn)在學(xué)者雷波于2000年發(fā)表的《電子商務(wù)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用》一文中。

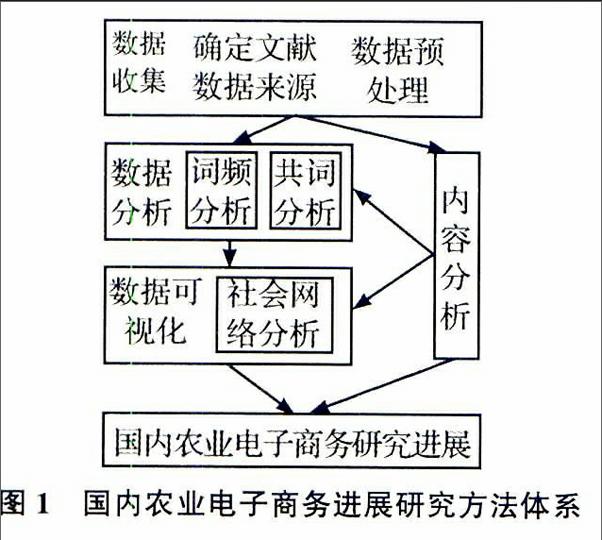

1.2研究框架

筆者構(gòu)建的基于文獻(xiàn)計量、社會網(wǎng)絡(luò)分析和內(nèi)容分析的國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)進(jìn)展研究方法體系見圖1,主要由數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)可視化三部分構(gòu)成,并輔以內(nèi)容分析法歸納研究主題演化規(guī)律,最終得出國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究進(jìn)展。研究步驟為:首先,確定文獻(xiàn)數(shù)據(jù)來源(筆者選擇CNKI),下載文獻(xiàn)題錄信息并用Excel 2010預(yù)處理,用詞頻分析法統(tǒng)計文獻(xiàn)年代分布及基金資助、來源期刊、研究群體、研究機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵詞;其次,用共詞分析法分別得出研究群體共現(xiàn)矩陣、研究機(jī)構(gòu)共現(xiàn)矩陣、關(guān)鍵詞共現(xiàn)矩陣,將共現(xiàn)矩陣導(dǎo)人Ucinet,分別生成作者合作網(wǎng)絡(luò)、研究機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)、關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò),通過社會網(wǎng)絡(luò)分析可視化顯示國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究的作者合作關(guān)系、研究機(jī)構(gòu)合作關(guān)系、各發(fā)展階段研究主題分布及特征;同時通過內(nèi)容分析(全文閱讀文獻(xiàn)),結(jié)合詞頻分析法、社會網(wǎng)絡(luò)分析法分析結(jié)果,歸納國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究主題演化規(guī)律。

1.3研究方法

筆者采用詞頻分析法、共詞分析法、社會網(wǎng)絡(luò)分析法、內(nèi)容分析法可視化分析國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)文獻(xiàn):詞頻分析法通過詞匯在文獻(xiàn)中出現(xiàn)頻次變化分析領(lǐng)域研究熱點、知識結(jié)構(gòu)、發(fā)展趨勢;共詞分析法通過文獻(xiàn)中兩個詞共現(xiàn)頻次分析文獻(xiàn)作者、主題及研究機(jī)構(gòu)問聯(lián)系;社會網(wǎng)絡(luò)分析法通過分析網(wǎng)絡(luò)節(jié)點間關(guān)系及強(qiáng)度研究某一領(lǐng)域研究熱點及結(jié)構(gòu);內(nèi)容分析法通過分析研究對象信息內(nèi)容,有序、量化表示大量信息特征,系統(tǒng)、全面揭示研究對象實質(zhì),把握研究動態(tài)和趨勢。

2.研究結(jié)果分析

2.1文獻(xiàn)分布

2.1.1文獻(xiàn)年代分布

文獻(xiàn)年代分布狀況系統(tǒng)揭示學(xué)科領(lǐng)域產(chǎn)生、發(fā)展與成熟過程,輔助了解和把握領(lǐng)域研究歷程,揭示發(fā)展趨勢。經(jīng)統(tǒng)計,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)文獻(xiàn)年代分布見圖2和表1,大致分三階段:起步階段(2000-2004年),相關(guān)研究開始興起,年發(fā)文量約4篇,尚未引起廣泛關(guān)注;高速發(fā)展階段(2005-2008年),發(fā)文量以7篇/年左右增加,由于電子商務(wù)在金融、貿(mào)易等領(lǐng)域應(yīng)用高速增長,引起農(nóng)業(yè)領(lǐng)域關(guān)注;波動增長階段(2009-2013年),保持增長態(tài)勢但增速放緩,可預(yù)測該領(lǐng)域發(fā)文量將保持持續(xù)增長態(tài)勢,相關(guān)研究將逐步深入,發(fā)展空間較大。

2.1.2基金文獻(xiàn)分布

基金文獻(xiàn)是國家各級政府、部門和社會團(tuán)體等資助的科研項目研究過程中或完成時發(fā)表的文獻(xiàn),反映具體領(lǐng)域科研創(chuàng)新能力、前沿動態(tài)和發(fā)展動向,學(xué)術(shù)和應(yīng)用價值較高。2000—2013年國內(nèi)257篇農(nóng)業(yè)電子商務(wù)文獻(xiàn)中基金文獻(xiàn)共75篇(多基金資助文獻(xiàn)僅取最高級別基金),占總量29.18%,年代分布見圖2和表1,分布狀況、發(fā)展態(tài)勢與國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)文獻(xiàn)總量整體一致。其中,國家自然科學(xué)基金、國家社會科學(xué)基金、教育部、農(nóng)業(yè)部等國家級基金文獻(xiàn)18篇,省市級基金文獻(xiàn)47篇,其他基金(主要是學(xué)校、企業(yè)公司基金)文獻(xiàn)10篇。可見,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)備受省市級部門關(guān)注。

2.1.3來源期刊分布

分析來源期刊旨在了解、關(guān)注、確定研究農(nóng)業(yè)電子商務(wù)的核心期刊、學(xué)科及學(xué)科融合狀況。經(jīng)統(tǒng)計,257篇文獻(xiàn)載于141種期刊上,多屬農(nóng)業(yè)、商業(yè)、科技、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域;發(fā)文量2篇及以上期刊見圖3,載文163篇,占總量63.42%,前11種期刊共載文85篇(占總量33.07%),是該領(lǐng)域文獻(xiàn)主要來源期刊(根據(jù)布拉德定律,核心期載文量約占文獻(xiàn)總量1/3 。

2.2文獻(xiàn)作者

2.2.1高產(chǎn)作者分析

經(jīng)統(tǒng)計,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)作者發(fā)文分布見表2,共涉及374位不同作者,發(fā)文最多的是江蘇師范大學(xué)儲新民、安徽財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)院鄭文生和鄭亞琴,3人分別發(fā)文4篇。根據(jù)洛卡特定律,當(dāng)某領(lǐng)域發(fā)表l篇作者百分比達(dá)60%左右時,其核心作者群便形成,而國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)文量l篇作者百分比高達(dá)89.57%,說明其核心作者群遠(yuǎn)未形成。根據(jù)普賴斯定律,核心作者最低發(fā)文量為m≌0.749 xNmax,其中Nmax是統(tǒng)計年限內(nèi)最高產(chǎn)作者發(fā)文量,可得該領(lǐng)域m≌1.498,即核心作者最低發(fā)文2篇。由表2可得,高產(chǎn)作者共39位,占總量10.43%,累計發(fā)文92篇,占總量35.80%(因非第1作者發(fā)文統(tǒng)計在內(nèi),會造成同一文獻(xiàn)重復(fù)統(tǒng)計,故實際值應(yīng)小于35.80%),小于普賴斯定律的標(biāo)準(zhǔn)(50%),說明該領(lǐng)域處于發(fā)展初期,高產(chǎn)作者較少,研究深度有待加強(qiáng)。endprint

2.2.2作者合作分析

作者合作對降低科研難度、提高科研成果含金量、產(chǎn)出效率有重要意義。

(1)合作度與合作率

合作度與合作率是衡量作者合作狀況的兩項文獻(xiàn)計量指標(biāo)。前者指篇均作者數(shù),說明合作規(guī)模,一定程度反映研究難度;后者指合著文獻(xiàn)占文獻(xiàn)總量比重。2000-2013年國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)作者合作度和合作率見圖4,均值分別為1.66和0.4397。可見,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究合作規(guī)模較小,但合作較普遍。

(2)合作網(wǎng)絡(luò)可視化

①合作網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

先用Excel生成作者合作矩陣,再用Ucinet進(jìn)行社會網(wǎng)絡(luò)分析,用Netdraw可視化顯示作者合作網(wǎng)絡(luò),國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)作者合作網(wǎng)絡(luò)見圖5(因合作網(wǎng)絡(luò)過于復(fù)雜,顯示效果不理想,2人合作子網(wǎng)的合作度均為1等原因,剔除孤立節(jié)點和2人合作子網(wǎng))。其中,節(jié)點代表作者,節(jié)點大小代表作者中心性,連線代表作者間合作關(guān)系,連線粗細(xì)表示合作關(guān)系強(qiáng)度,連線上數(shù)值表示合作次數(shù),與連線粗細(xì)相對應(yīng)。

②合作網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析

由圖5可看出,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)作者間合作關(guān)系較多(圖中存在合作關(guān)系作者共143位,此外,經(jīng)統(tǒng)計2人合作子網(wǎng)共55個,即存在合作關(guān)系作者共253位,占總量67.65%)但合作強(qiáng)度普遍較低(合作次數(shù)大于1的合作關(guān)系僅9對,最高合作次數(shù)為3且僅1對,為高產(chǎn)作者鄭文生和鄭亞琴),其中3~5人合作子網(wǎng)33個,6人合作子網(wǎng)1個,6人以上合作子網(wǎng)僅2個(分別以賈保先、孔令孜(韋志楊、溫國泉)為核心,其中,賈保先所在子網(wǎng)呈星狀,中心性過高,即缺少核心人物將嚴(yán)重影響相關(guān)研究,合作關(guān)系需改善;孔令孜所在子網(wǎng)信息共享性較強(qiáng),刪除任何一節(jié)點均不影響整體網(wǎng)絡(luò)連通),可見,該領(lǐng)域作者合作關(guān)系穩(wěn)定、規(guī)模較大的研究群體較少。為識別該領(lǐng)域高影響力作者,筆者通過Ucinet的Network菜單分析作者中心性(中心性值不小于6的作者見表3),可看出,除賈保先外,其余高中心性作者屬于同一合作子網(wǎng),即最大合作子網(wǎng),說明以孔令孜為核心的研究群體在該領(lǐng)域影響力較大。

2.3研究機(jī)構(gòu)

2.3.1發(fā)文量分析

研究機(jī)構(gòu)發(fā)文量體現(xiàn)其在相關(guān)領(lǐng)域研究實力及影響力19 J。經(jīng)統(tǒng)計,257篇文獻(xiàn)共涉及249個研究機(jī)構(gòu)(8篇未標(biāo)注作者單位),發(fā)文量2篇及以上研究機(jī)構(gòu)見圖6。其中,高校發(fā)文最多(232篇);其次是科研院所(41篇)且多為地方科研院所;企業(yè)公司及其他單位33篇(因多機(jī)構(gòu)合作文獻(xiàn)重復(fù)統(tǒng)計,各類機(jī)構(gòu)發(fā)文總量超過實際文獻(xiàn)總量)。可見,高校在該領(lǐng)域研究水平較高,這與農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究前滑性、相關(guān)基金多投向高校和科研院所有較大關(guān)系。

2.3.2機(jī)構(gòu)合作分析

2000-2013年國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究機(jī)構(gòu)合作網(wǎng)絡(luò)見圖7(去除孤立節(jié)點151個),其中,節(jié)點代表研究機(jī)構(gòu),節(jié)點大小表示研究機(jī)構(gòu)中心性,連線代表研究機(jī)構(gòu)間合作關(guān)系,連線粗細(xì)表示合作關(guān)系強(qiáng)度,連線上數(shù)值表示合作次數(shù)。可看出該合作網(wǎng)絡(luò)共44個子網(wǎng),涉及研究機(jī)構(gòu)98個(占總量39.36%),節(jié)點數(shù)在3及以上合作子網(wǎng)僅5個;合作關(guān)系58對,合作2次及以上關(guān)系僅2對;最大合作子網(wǎng)以西安交通大學(xué)為中心,合作節(jié)點8個,但合作深度有待加強(qiáng)(與其他機(jī)構(gòu)都僅合作1次),可見,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)機(jī)構(gòu)間合作廣度、深度均有待加強(qiáng),未形成穩(wěn)定、大規(guī)模合作關(guān)系。此外,研究機(jī)構(gòu)間合作多存在于省內(nèi)高校、科研院所及體系內(nèi)研究機(jī)構(gòu)間,跨區(qū)域、跨體系機(jī)構(gòu)問合作限制因素較多,關(guān)系較難建立。

2.4研究主題及其演化

領(lǐng)域研究熱點、主題及發(fā)展趨勢隨時間推進(jìn)而變化并逐步形成研究脈絡(luò)。

2.4.1研究主題特點分析

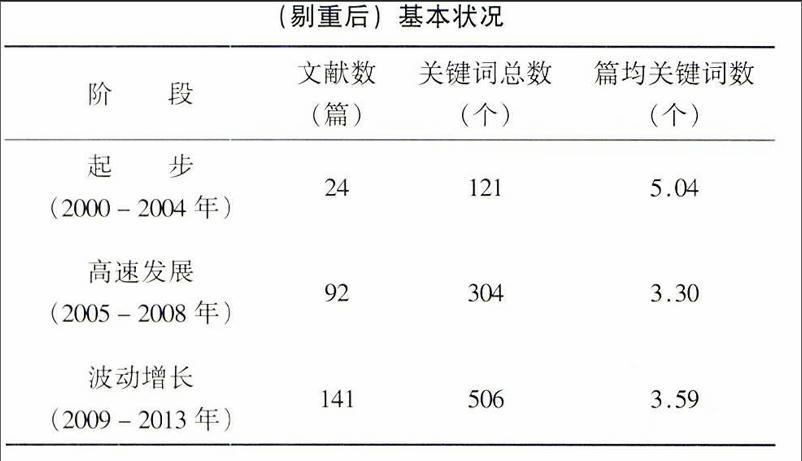

為避免近義關(guān)鍵詞影響分析結(jié)果,筆者人工合并“一義多詞”關(guān)鍵詞,剔除無實義關(guān)鍵詞,如合并“產(chǎn)業(yè)化”和“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”等,剔除“現(xiàn)狀”、“文獻(xiàn)綜述”、“研究”等。最終2000-2013年國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)3個階段關(guān)鍵詞基本狀況見表4:起步階段文獻(xiàn)數(shù)量較少,但篇均關(guān)鍵詞5.04個,明顯高于其他階段,說明該階段研究重點較分散,主題范圍較廣。

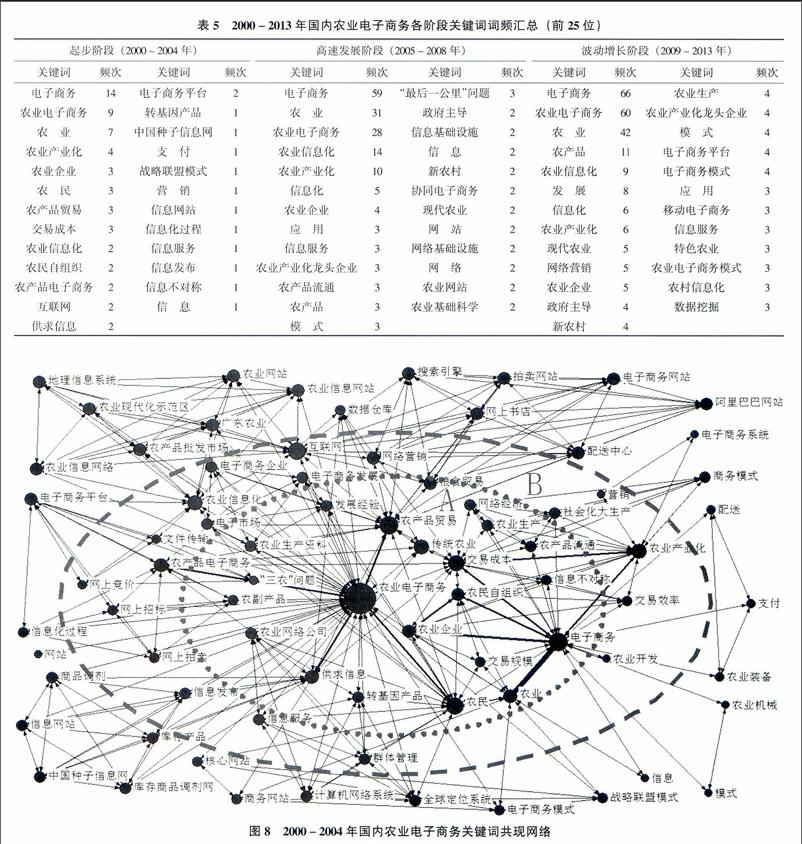

2.4.2研究主題演化分析

國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)各階段頻次排名前25位關(guān)鍵詞見表5,各階段關(guān)鍵詞共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)見圖8~圖10,結(jié)合表5(用詞頻法分析各階段關(guān)鍵詞分布)、圖8~圖10(用社會網(wǎng)絡(luò)分析法分析各階段研究主題分布及網(wǎng)絡(luò)圖特點,見表6),同時輔以內(nèi)容分析法按階段人工分析所有文獻(xiàn),得出各階段研究主題特征,最終歸納出國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究主題演化規(guī)律,識別其研究脈絡(luò):各階段基本均以電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)信息化為研究核心,重點研究農(nóng)業(yè)行業(yè)特點、電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展制約因素、發(fā)展對策、發(fā)展模式、平臺實施與技術(shù)應(yīng)用。農(nóng)業(yè)行業(yè)特點方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖8的A區(qū)),逐步深入并規(guī)范化,但關(guān)注度逐漸降低:第一、二階段多零散闡述農(nóng)業(yè)本質(zhì)特點,如農(nóng)產(chǎn)品交易成本高、流通環(huán)節(jié)多且交易效率低、標(biāo)準(zhǔn)化程度低,農(nóng)民文化素質(zhì)低,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域性、季節(jié)性強(qiáng);第三階段按生產(chǎn)流程規(guī)范化分析農(nóng)業(yè)特點,如農(nóng)業(yè)產(chǎn)前計劃盲目、產(chǎn)中無服務(wù)保障、產(chǎn)后銷售渠道窄。電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖8~圖10的B區(qū)),逐步深入并細(xì)化,成果相對較多,強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化重要途徑:第一階段主要從宏觀角度分析,如通過供求信息服務(wù)降低農(nóng)業(yè)交易成本、提升交易效率、拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道;第二階段主要從農(nóng)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)化角度分析,關(guān)注對農(nóng)產(chǎn)品流通作用;第三階段主要從農(nóng)業(yè)信息化、特色農(nóng)產(chǎn)品角度分析,關(guān)注通過電子商務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)營銷特色農(nóng)產(chǎn)品,促進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制約因素方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖8、圖9的A區(qū)),主要從農(nóng)業(yè)特點、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民信息素養(yǎng)等角度分析:第一階段宏觀分析農(nóng)業(yè)特點、農(nóng)民信息素養(yǎng)、市場機(jī)制,一是農(nóng)業(yè)地域性強(qiáng)、運輸成本高;二是農(nóng)民電子商務(wù)意識淡薄;三是現(xiàn)有市場機(jī)制不完善,缺乏相關(guān)政策;第二階段主要從基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民信息素養(yǎng)等角度分析,主要是農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、物流配送體系不完善,農(nóng)業(yè)企業(yè)信息化水平低、農(nóng)業(yè)網(wǎng)站建設(shè)專業(yè)性差、網(wǎng)絡(luò)安全需提升,農(nóng)民信息意識薄弱、文化素質(zhì)低等;第三階段主要從實證角度分析區(qū)域性農(nóng)業(yè)制約因素,包括農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)薄弱、信用體系不完善、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不夠、網(wǎng)站功能單一等。發(fā)展對策方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖9、圖10的A區(qū)),成果相對較多,主要從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)構(gòu)建等角度分析,政府在其中扮演重要角色。第一階段相關(guān)研究較少,主要從宏觀環(huán)境角度分析:法制體系建設(shè)、農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等;第二、三階段均強(qiáng)調(diào)政府主導(dǎo)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)推動作用、農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)外部環(huán)境優(yōu)化及內(nèi)涵提升(農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化體系、物流配送體系,選擇合適發(fā)展模式提高農(nóng)業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站質(zhì)量),此外第三階段還側(cè)重信用體系、電子支付環(huán)境、配套服務(wù)體系建設(shè),提出借助3G技術(shù)發(fā)展農(nóng)業(yè)移動電子商務(wù)。發(fā)展模式方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖9、圖10的C區(qū))研究及成果相對較少,第一階段研究較少且側(cè)重理論;第二、三階段主要研究當(dāng)前農(nóng)業(yè)電子商務(wù)平臺模式歸類、模式解構(gòu)分析、模式創(chuàng)新等。平臺實施與技術(shù)應(yīng)用方面(關(guān)鍵詞主要聚類在圖9的C區(qū)、圖10的D區(qū)),第一階段研究較少,主要介紹現(xiàn)有農(nóng)業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站及其支付解決方案;第二階段側(cè)重構(gòu)建具體技術(shù)解決方案,以方案構(gòu)建、技術(shù)體系架構(gòu)、開發(fā)策略為主,開始關(guān)注涉農(nóng)網(wǎng)站、高效規(guī)范數(shù)據(jù)庫建設(shè),并在平臺和信息系統(tǒng)開發(fā)中引入主流技術(shù)體系(ASP.NET、Java等),同時關(guān)注數(shù)據(jù)挖掘等信息技術(shù);第三階段側(cè)重農(nóng)業(yè)電子商務(wù)平臺建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全等,強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)總體設(shè)計、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)信息化管理平臺建設(shè)和模型設(shè)計,主要技術(shù)有Web數(shù)據(jù)挖掘、RIA、個性化推薦、基于本體智能信息檢索、信息安全、位置匿名技術(shù)、模型驅(qū)動架構(gòu)(MDA)等。endprint

2.4.3高被引文獻(xiàn)分析

高被引文獻(xiàn)一定程度反映文獻(xiàn)內(nèi)容依據(jù)科學(xué)性、研究成果影響力及文獻(xiàn)間內(nèi)在聯(lián)系與區(qū)別,可反映具體領(lǐng)域關(guān)注熱點、主要研究內(nèi)容和方向。一般而言,文獻(xiàn)被引頻次越高,對該領(lǐng)域影響越大,受同行關(guān)注度越高。國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究文獻(xiàn)共188篇被引用過,占總量73,15%,總被引頻次為1210次,篇均被引頻次6.44。h-b指數(shù)常用于確定研究領(lǐng)域高被引文獻(xiàn),指在研究領(lǐng)域文獻(xiàn)集N中,h篇文獻(xiàn)每篇至少被引h次,剩余N-h篇文獻(xiàn)的被引頻次均不大于h,h即為該領(lǐng)域h-b指數(shù)。據(jù)此可得國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)領(lǐng)域高被引文獻(xiàn)共16篇,累計被引419次,占總量34.63%,相關(guān)信息詳見表7。

從發(fā)表時間看,12篇處在2005-2008年,占總量75%;2篇處在2000-2004年(與該階段文獻(xiàn)總量較少有關(guān),僅24篇);2篇處在2009-2013年(限于發(fā)表較晚,該階段文獻(xiàn)尚未受到普遍關(guān)注,同時說明近些年該領(lǐng)域無重大理論或技術(shù)突破)。從作者單位看,高校發(fā)表高被引文獻(xiàn)最多(共11篇(只計第1單位))。從研究主題看,主要研究電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用(解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整)、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展制約因素(信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)差、農(nóng)民信息意識差)、發(fā)展對策(政府主導(dǎo)、龍頭企業(yè)推動、健全電子商務(wù)法規(guī)、加強(qiáng)物流體系建設(shè)、提高農(nóng)業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站質(zhì)量、加快農(nóng)業(yè)信息技術(shù)人才培養(yǎng)、發(fā)展農(nóng)村教育、加強(qiáng)信息資源建設(shè)、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè))、發(fā)展模式創(chuàng)新與構(gòu)建、平臺構(gòu)建方案,尤其關(guān)注制約因素與對策。可見,該領(lǐng)域研究尚處起步階段,以理論研究為主,研究深度有待加強(qiáng),特別是通用技術(shù)解決方案、商務(wù)模式、網(wǎng)絡(luò)營銷方面。

3.結(jié)束語

本文從文獻(xiàn)分布、文獻(xiàn)作者、研究機(jī)構(gòu)、研究主題及其演化四方面揭示了2000-2013年國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究進(jìn)展。就文獻(xiàn)分布而言,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究文獻(xiàn)及基金資助文獻(xiàn)呈增長趨勢,且基金文獻(xiàn)比例整體呈逐年增加態(tài)勢,該領(lǐng)域文獻(xiàn)主要刊載在農(nóng)業(yè)科學(xué)與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域期刊;就文獻(xiàn)作者而言,核心作者群尚未形成,高產(chǎn)作者較少,作者間合作較普遍但強(qiáng)度普遍較低,形成以賈保先、孔令孜(溫國泉、韋志楊)為核心的兩大研究群體,后者影響力較大;就研究機(jī)構(gòu)而言,現(xiàn)有研究主要集中在高校(西安交通大學(xué)和安徽財經(jīng)大學(xué)在該領(lǐng)域研究成果較多且存在合作關(guān)系),機(jī)構(gòu)合作主要集中在省內(nèi)、高校及科研院所間,合作廣度、深度均有待加強(qiáng),尚未形成穩(wěn)定、大規(guī)模合作關(guān)系;就研究主題而言,主要包括農(nóng)業(yè)行業(yè)特點,電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用,農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展制約因素、對策、模式,平臺實施與技術(shù)應(yīng)用;就研究主題演化而言,起步階段(2000-2004年)研究重點分散、多為理論研究,主要從宏觀角度研究農(nóng)業(yè)特點、電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用、制約因素(農(nóng)業(yè)自身特點、農(nóng)民信息素養(yǎng)、市場機(jī)制),對發(fā)展對策、模式、平臺實施與技術(shù)應(yīng)用研究較少;高速發(fā)展階段(2005-2008年)研究主題逐漸增多,在持續(xù)關(guān)注電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用同時,重點研究制約因素與對策:從宏觀角度研究農(nóng)業(yè)特點,從農(nóng)業(yè)信息化、產(chǎn)業(yè)化角度分析電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用,從基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民信息素養(yǎng)等角度分析制約因素,發(fā)展對策強(qiáng)調(diào)政府主導(dǎo)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)推動、農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展模式主要研究現(xiàn)有模式歸類、解構(gòu)、創(chuàng)新,平臺實施與技術(shù)應(yīng)用側(cè)重構(gòu)建具體解決方案并開始關(guān)注農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建與信息處理技術(shù);波動增長(2009-2013年)階段在關(guān)注農(nóng)業(yè)電子商務(wù)制約因素同時,重點研究對策、平臺實施與技術(shù)應(yīng)用,重視農(nóng)業(yè)信息化和農(nóng)產(chǎn)品研究,并大量引入新技術(shù):按生產(chǎn)流程規(guī)范化分析農(nóng)業(yè)特點,從農(nóng)業(yè)信息化、特色農(nóng)產(chǎn)品角度分析電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用,實證分析區(qū)域性農(nóng)業(yè)制約因素,發(fā)展對策除強(qiáng)調(diào)政府主導(dǎo)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)推動、農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外,還注重配套服務(wù)提供(如信用體系、電子支付、移動農(nóng)業(yè)電子商務(wù))、農(nóng)產(chǎn)品研究,平臺實施與技術(shù)應(yīng)用側(cè)重通用農(nóng)業(yè)電子商務(wù)平臺、模型及技術(shù)解決方案構(gòu)建,并大量引入數(shù)據(jù)挖掘、移動農(nóng)業(yè)電子商務(wù)、信息安全、RIA等新信息技術(shù)。

綜上所述,國內(nèi)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究尚處起步階段,研究深度逐步加強(qiáng),但研究空間仍較大,現(xiàn)有研究主要包括電子商務(wù)對農(nóng)業(yè)作用、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展制約因素與對策(重點從宏觀角度關(guān)注農(nóng)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、政府主導(dǎo)、龍頭企業(yè)推動、制度體系完善、物流配送體系等),而對通用技術(shù)平臺構(gòu)建與新技術(shù)應(yīng)用、發(fā)展模式、移動農(nóng)業(yè)電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷等方面研究則缺乏系統(tǒng)性,可預(yù)見,隨著農(nóng)業(yè)電子商務(wù)研究深度加強(qiáng),這些主題將逐步成為研究熱點,相關(guān)研究成果將逐步增多。

本文責(zé)任編輯:孫國雷endprint