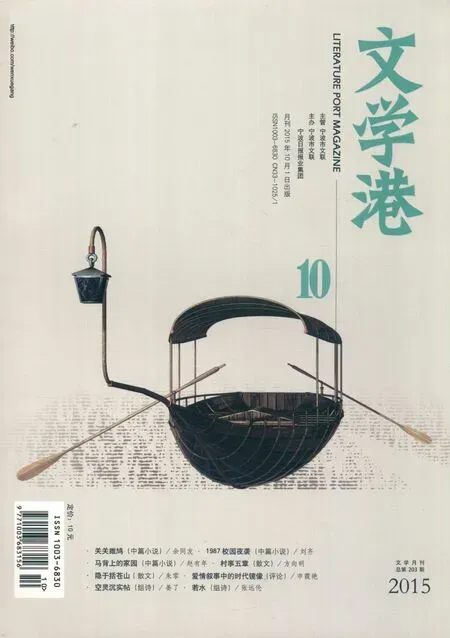

奉化港外打漁船

石一楓

奉化港外打漁船

石一楓

到過的海邊越多,越不知道海長什么模樣。

原因很簡單:到處的海都是被過度開發過的。北到渤海灣南到海南島,只要到了旅游季節,凡有海灘處,基本上就是一比基尼公園。到處都是白花花的肉,肉叢里穿插著小商小販、帳篷氣球、沙灘摩托、褥子蚊帳。趕上人多的時候混跡在游客中,要想看一眼所謂的海天相連的壯麗景色,恨不得蹦高了越過一萬多攢動的腦袋——任何形式的留影也都成合影了。這種地方去多了,很容易讓人忘了自己是為什么來的:躲清靜還是湊熱鬧?找自在還是找不自在?放松精神還是鍛煉身體?

更別提那些工業用途的、以貨運養殖為主要產業的沿海地區了。很多海邊的朋友吃飯的時候都隆重介紹過:知道為什么我們這兒的貝類格外肥嗎?因為水臟。

因此,當我前往浙江奉化時,心里是不抱太大希望的:作為一個經濟發達人煙稠密省份的沿海地區,游覽的主打項目固然與海有關,但那片海多半會是其他人滿為患的海濱的翻版吧。車從寧波出來,我一路上都在跟旁邊人插科打諢講段子,但是沒提一句跟海有關的事兒,哪怕身邊坐著一群文藝女青年,也懶得邀請她們去進行“聽海看海感受海”等一系列俗套矯情行動。我已經打定主意要在房間里打打牌,把兩天時間消磨過去算了。

然而我必須得承認,我想錯了。奉化的海還是挺值得一看的。

這里并不是一個擁有所謂“金灘銀灘”的規整海濱,海邊地形以灘涂為主,交雜著嶙峋甚至稱得上陡峭的礁石,大概找不著什么地方供一個團以上的游客廝混。但也恰因如此,所到之處都沉浸在一片清靜、純樸的氣息中。無論是前往裘村鎮的山路,還是依山傍海而建的古樸民居,基本上都是閑適的而且不是麗江那種裝出來閑適。住的地方叫做土樓賓館,仿建的是福建土樓,站在四周環繞的建筑物中部,抬頭一看是數不清的紅燈籠,燈籠再往上是墨藍色的天。就像整齊列隊的螢火蟲正準備一齊起飛,又好像那些星點之光本身就是天上來的。樓里已經嗅得到海腥氣了,恍惚有浪聲從遠方撲過來。

到了這個時候,我已經決定要認真地感受一下奉化的海了。或者說,奉化村鎮的純凈秀美是和海一脈相承的,不看對不起這塊地方。當天晚上自然還是打了牌,一群喬男女擠在房間里“天黑請閉眼”,鬼哭狼嚎到深夜,而在別人意猶未盡的時候我卻堅持要退出。我還得留著點兒精神到海上去呢。

就這么到了第二天早上,幫一塊兒去的回族姑娘揣了幾個煮雞蛋——她不吃漢人鍋里炒出來的菜——我們就出海了。還真是正經八百的漁船,因為接待旅游而專門裝修過,內部窗明幾凈,外面打魚的家什一應俱全。三艘船一大兩小,我們上了大的,因為當天沒風,行駛在海上更顯得穩當。這時往船舷外面看去,就見到了在各個旅游區都無處可尋的寧靜、安詳的海。岸邊沒什么游客,只有三三兩兩的農人在走動,海上沒有比浮游生物還要泛濫成災的游泳圈,只有其他正在作業的船只和軍艦。因為沒有旅游商業的裝點,這種海的氣質是真實的、勞者歌其力的、日出而作日落而息的:自古以來,人們在沿海地區所做的工作,不正是捕食、養殖、巡防,而非花枝招展琢磨著哪兒能露哪兒不能露地搔首弄姿。

當然也打了魚。這還是我第一次全程見識了從撒網到收網的全過程,畢竟時代不同了,全機械化,叫不出名字來的機器把繩索繃得緊緊的。《老人與海》里的名言是:一個人可以被毀滅,但不可以被打敗。然而考慮到我國漁民趕盡殺絕的勤勞作風,在近海里想要找到可以打敗他們的生物恐怕也難。一網下去,收獲有限,僅捕魚一條,重約三斤。同去的本地朋友告訴我們,要在一定時間內蒸了,否則就不鮮了。當天午飯的時候,大家的主要活動就是分享這次出海的戰利品,一條魚轉了三四張桌子,到了我們這兒已經支離破碎了。夾了一筷子,的確鮮。

回來的時候,忽然望見圍著賓館而建的水上長城,城上幾門鐵炮,還佇立著一個戚繼光像。多少年前,英雄大約曾在此抗擊過倭寇,至今仍在此遙望著海疆。這種“人文景點”又讓人想起北京的百望山,山上有一佘太君,望著現在的中關村和上地一帶的高新園區,而當年楊家將們就在山腳下和遼國人爭奪幽云十六州。中國的歷史太長又太慘烈,以致到了處處皆戰場的地步,而有了往事,奉化的海就不再是單純的、僅僅出產蝦兵蟹將的海了,而是具有了它獨特的底蘊、記憶與風骨。

難得的還是這里靠海而居的人們懂得這份底蘊、記憶與風骨。清秀而不輕浮,素凈而不寡淡,淡泊而不孤陋,既是一方海的性格,也是一方土地上一群人的性格。此前還聽說當地一個老村長介紹,說這兒的一個村里出過多少個舉人多少個進士,想必人才輩出,也是和自然條件、文化風氣有著很大的關系的。而今天經濟掛帥,發展第一,這里的人們卻還有著一份不急不躁的氣度,不能不說是一種天然獨有的自信和底氣。

城里華而不實的人去旅游,動不動就說要“找自己”,這種不知道自己在哪兒的狀態其實是挺可悲的,況且還不知道找得著找不著。而身處山、海和群珠散落的鄉村里,靠山吃山靠海吃海的人肯定知道自己在哪兒,更知道自己要往何方去,他們需要做的,就是守護好眼前的自然。