三江平原作物收獲期大氣顆粒物濃度特征

李瑞敏,張世春,王毅勇,張學磊,趙紅梅,周勤遷,陳衛衛(.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 3002;2.中國科學院大學,北京 00049)

三江平原作物收獲期大氣顆粒物濃度特征

李瑞敏1,2,張世春1*,王毅勇1*,張學磊1,趙紅梅1,周勤遷1,陳衛衛1(1.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 130102;2.中國科學院大學,北京 100049)

通過對2013年10月東北三江平原農作物收獲期大氣顆粒物的在線監測,結合衛星火點數據與后向軌跡模擬,分析了秸稈燃燒和作物收割等農業活動對大氣顆粒物質量濃度及粒徑分布的影響.結果表明:作物收獲前期、中期和后期大氣PM2.5的平均質量濃度分別為36.0,158.3,33.8μg/m3;現場觀測表明,水稻收割(321.1μg/m3)和秸稈燃燒(2777.1μg/m3)時監測田塊內PM2.5的平均濃度分別是收割前和燃燒前平均濃度的2.5倍和11.5倍;衛星火點及后向軌跡分析發現,觀測期間PM2.5與該地區衛星火點數量的變化趨勢比較一致,且氣團軌跡經過火點較集中區域時測得較高的PM2.5濃度值;對不同粒徑(<1μm,1~2.5μm,2.5~10μm)大氣顆粒物質量濃度的觀測表明,收獲中期受大面積秸稈燃燒的影響,0~1 μm粒徑組分明顯增加,而收獲后期由于降水過程對0~1μm粒徑顆粒物的清除效率較低,故該粒徑顆粒物仍維持較高比例.

PM2.5;秸稈燃燒;水稻收割;東北三江平原

近年來區域性大氣灰霾現象在我國頻繁發生.然而,研究者們對于我國灰霾的研究多集中于大中城市[1-4],對于農業地區的相關研究則較少.事實上,各種農業活動,如播種、翻耕、收割尤其是秸稈燃燒會產生大量的大氣顆粒物,并可在一定條件下使大氣能見度降低而發生嚴重灰霾事件[1-6].目前已有大量有關農業地區氣溶膠的研究,例如對全國秸稈燃燒PM10、PM2.5、OC、EC、NMVOC等污染物排放量的研究[4,7-9].但迄今針對農業操作各主要環節(如秸稈燃燒,作物收割等)對大氣顆粒物的影響研究仍相對匱乏.農業活動作為大氣顆粒物的重要排放源,其相關研究的匱乏增加了區域農業氣溶膠排放清單編制的不確定性,同時也不利于農業氣溶膠減控對策的研究和制訂.

東北三江平原地區是國家重要的商品糧生產基地,糧食及農作物秸稈產量規模位于全國前列[2,11].作物收獲期,本地區大量秸稈在野外無序焚燒,其中黑龍江省秸稈露天燃燒的比例高達20%~40%[10-11].農業秸稈焚燒導致空氣中顆粒物急劇增加,嚴重影響當地環境空氣質量.本研究通過開展該地區農業收獲期大氣顆粒物的在線觀測,探討收獲期農業活動(如秸稈燃燒和水稻收割等)對空氣中顆粒物濃度的影響,旨在為東北地區農業源排放清單的編制提供基礎資料,也可為農業源氣溶膠的緩減對策制訂提供參考.

1 材料與方法

1.1 觀測站點與設備

本試驗于2013年9月25日至10月31日在位于黑龍江省洪河農場居民生活區的中國科學院紫金山天文臺洪河觀測站進行(47.583°N, 133.517°E).洪河農場位于東北三江平原腹地,主要農作物為水稻,每年10月收獲.當地對水稻秸稈的處理方式通常是在田間晾曬風干(約2~3d)后直接焚燒.本試驗觀測地點在紫金山天文臺二層觀測樓的樓頂平臺(距地面約8米).觀測期間使用1臺DustTrak氣溶膠監測儀(TSI-8520型,TSI公司,美國)對大氣PM2.5的質量濃度進行24小時連續在線觀測(雨雪天氣除外),每5min記錄一條實時監測數據.

此外,在水稻收獲前期(9月27日)、中期(10月10日)和后期(10月27日)分別選擇具有代表性的一天,利用1臺DustTrak氣溶膠監測儀分別對3種不同粒徑的顆粒物(PM1、PM2.5和PM10)進行在線測量.測量時間為觀測當日的8:00、10:00、12:00、14:00和16:00.數據記錄方式為每種粒徑顆粒物依次分別測量3min,每1s記錄一條數據.

本文使用的氣象資料(氣溫、相對濕度、風速和降水量)從附近(500m內)的中國科學院三江沼澤濕地生態試驗站的氣象站獲取.

1.2 水稻收割和秸稈燃燒對PM2.5影響的現場觀測

為研究水稻收割和秸稈燃燒對PM2.5質量濃度的影響,10月16日13:00和10月18日14:00分別將1臺DustTrak氣溶膠監測儀架設于距紫金山天文臺1.5km處的水稻田內,分別對水稻收割和秸稈燃燒過程中的大氣PM2.5進行現場觀測.具體測量方式為:水稻收割前,使用1臺DustTrak儀在田塊上風向距地面高1.5m處測量PM2.5質量濃度5min,每1s記錄一條數據,作為水稻收割PM2.5質量濃度的背景值;水稻收割時,將這臺DustTrak儀置于收割機下風向3至5m[12-13]處,跟隨著收割機前行,每1s記錄一條數據,25min為1組測量,共測量2組.

與此類似,水稻秸稈燃燒開始前,使用1臺DustTrak儀在秸稈燃燒田塊上風向距地面高1.5m處測量PM2.5質量濃度背景值5min;秸稈燃燒時則于著火點的下風向測量,每1s記錄一條PM2.5數據,每組測量10min,共測量4組.

2 結果與討論

2.1 收獲期PM2.5日均質量濃度的變化特征

根據當地農業生產活動規律及觀測期間PM2.5質量濃度日均值的變化趨勢(圖1),本文將整個收獲期劃分為收獲前期(P1)、收獲中期(P2)和收獲后期(P3).其中,收獲前期(9月25日至10月5日)內PM2.5質量濃度處于較低水平,其日均值范圍為4.0~87.7μg/m3,平均值為31.2μg/m3.本時期PM2.5日均質量濃度符合我國環境空氣質量二級標準[14](75μg/m3)的天數為10d,占該時期總天數的91%.

收獲中期(10月6日至10月26日),PM2.5質量濃度較收獲前期明顯上升,其日均值范圍為6.2~426.7μg/m3,平均值為163.7μg/m3.此期間PM2.5日均質量濃度超過我國環境空氣質量二級標準[14]的天數為14d,超標天數為總天數的74 %.

收獲后期(10月27日至10月31日), PM2.5質量濃度保持低值,其日均值范圍為29.0~40.8μg/m3,平均值為33.7μg/m3.本時期PM2.5日均質量濃度全部達到我國環境空氣質量二級標準.

可見,相比較于收獲前期和后期,收獲中期PM2.5污染非常嚴重.相關分析結果發現,觀測期間PM2.5與氣溫、空氣相對濕度的相關性均不顯著,表明這些氣象因子不是造成收獲中期PM2.5污染的主要因素.雖然降水對空氣中PM2.5具有明顯的清除作用(例如9月29日和10月2日、11日、25日和26日),風速也具有比較明顯的降低PM2.5濃度的效果(r=-0.37, P=0.03),但二者均不足以解釋收獲中期嚴重的PM2.5污染.然而,收獲中期正值當地大范圍集中的機械化作物收割和秸稈燃燒時期,而收獲前期和后期的農業活動則較為稀少,可見PM2.5濃度的變化趨勢與當地秋收農業活動較為吻合,因此秸稈燃燒等農業活動很可能是造成收獲中期PM2.5污染的主要因素.

圖1 收獲期PM2.5質量濃度的小時均值和日均值以及日降水量Fig.1 Daily and hourly mass concentrations of PM2.5and daily precipitation during the pre-harvest (P1), harvest (P2)and post-harvest stages (P3)

圖2 收獲期不同階段PM2.5質量濃度的日變化特征Fig.2 Diurnal variations of the mass concentration of PM2.5in periods of pre-harvest, harvest and post-harvest

2.2 收獲期不同階段PM2.5質量濃度的日變化特征

將收獲前期、中期、后期不同時刻的PM2.5質量濃度數據分別作算術平均,得到3個時期PM2.5質量濃度日變化曲線.如圖2所示,由于受到共同排放源的影響,收獲期不同階段PM2.5質量濃度日變化表現出一些相似的特征,例如,受到農場居民烹飪活動的影響,傍晚17:00前后均表現出峰值或上升趨勢;在秸稈燃燒排放的影響和大氣邊界層條件的作用下,夜晚21:00前后均出現明顯的峰值;而在中午前后大氣擴散條件有利,而農業活動不強時,會表現出明顯的谷值.

然而,與收獲前期和后期相比,收獲中期PM2.5日變化也表現出明顯不同的特征:(1)PM2.5日變化幅度高達230.4μg/m3,明顯高于前期(52.1μg/m3)和后期(18.4μg/m3)的日變化幅度;(2)在上午10:00前后出現一個明顯的峰值(237.0μg/m3).由于當地普遍于每日上午和傍晚集中燃燒水稻秸稈,因此收獲中期的這種日變化特征恰好與該時期大范圍的水稻秸稈露天焚燒的情況相吻合,這表明秸稈燃燒排放是此期間PM2.5的重要來源.

2.3 水稻收割和秸稈燃燒現場PM2.5監測

為了解水稻收割和秸稈露天燃燒對PM2.5質量濃度的影響,本研究對這兩種農業操作現場的PM2.5質量濃度進行了監測.結果表明,水稻收割開始前背景空氣中PM2.5質量濃度平均值為126.9μg/m3;收割開始后PM2.5質量濃度值顯著增加,其變化范圍為120.7~1527.0μg/m3,平均質量濃度值(321.1μg/m3) 是背景濃度的2.5倍,超出我國空氣質量二級標準3倍.

秸稈燃燒前PM2.5質量濃度的背景值為241.9μg/m3;秸稈燃燒開始后,PM2.5的質量濃度急劇上升,其濃度范圍為258.0~8639.0μg/m3,平均值為2777.1μg/m3,是燃燒前PM2.5背景濃度的11.5倍,超過我國空氣質量二級標準[14]37倍.需要注意的是,本觀測在距離水稻收獲或秸稈焚燒現場3~5m處進行,并不能用以準確評價這些農業活動對環境空氣質量的影響.為此今后亟待加強農業活動過程中大氣顆粒物的排放系數、傳輸過程和影響空間范圍等方面的研究.但本結果仍可證明水稻收割尤其是秸稈燃燒會釋放大量的大氣細顆粒物,因此可能對當地環境空氣質量產生嚴重影響.

2.4 基于衛星火點數據和后向軌跡對收獲期一次嚴重灰霾事件的分析

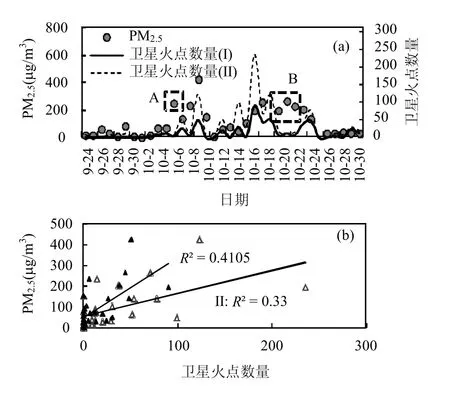

圖4 觀測期間衛星火點數量與PM2.5間的關系Fig.4 Relationships between fire spots number and PM2.5levels during the observation period

為進一步分析秸稈燃燒等農業活動對當地大氣PM2.5的影響,本文針對10月8~11日的嚴重灰霾事件(圖1),分析了衛星火點數量分布(火點數據來源于The Fire Information for Resource Management System (FIRMS)的Web Fire Mapper網站: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ firemap/)和后向軌跡與PM2.5質量濃度的關系.為研究不同距離遠源傳輸的影響,本文分析了觀測點附近(區域I)和整個三江平原地區(區域II)衛星火點數量與觀測點PM2.5質量濃度間的關系(圖4).如圖4所示,觀測期間區域I和區域II范圍內衛星火點數量與PM2.5的變化趨勢比較一致,相關分析表明,二者間的相關系數均達到顯著水平(R2分別為0.26和0.19,P<0.01).區域I較區域II相對較高的R2表明觀測點PM2.5受附近火點的影響更明顯,同時也表明選取區域I進行衛星火點數量與PM2.5間關系的分析比選擇區域II更恰當.值得指出的是,區域I和區域II火點數量與PM2.5質量濃度的R2值均較低(<0.3),可能的原因是:(1)云層遮蔽等原因導致的衛星火點數量的不確定性和數據缺失,以及衛星過境時間限制所導致的衛星火點數據與地面PM2.5監測數據在平均時間上的不匹配;(2)地表燃燒過程對環境空氣質量影響的機制非常復雜,衛星火點數量不能完全表征地表燃燒過程的強度及其環境影響;(3)觀測點附近偶發的明顯排放源(如樹葉和垃圾焚燒)的影響. 例如,10月7日、20~22日觀測點附近發生了樹葉和垃圾焚燒等明顯的局地顆粒物排放過程,導致此期間盡管衛星捕獲到的火點數量較少,但仍然觀測到了很高的PM2.5質量濃度(見圖中a和b標記處).若排除這幾日的數據,區域I和區域II衛星火點數量與PM2.5間的相關系數r2則可分別提高至0.41和0.33.由于諸多因素均可導致比較差的衛星火點數量與地表空氣PM2.5濃度的相關關系,因此本文獲得的相對較高的相關系數(0.41和0.33)可在一定程度上說明地表燃燒過程(在此主要為水稻秸稈露天焚燒)對觀測期間PM2.5質量濃度具有重要影響.

圖5 三江平原24h后向軌跡和火點疊加Fig.5 The 24-hour back trajectories and regional fire spots in Sanjiang Plain(a)10月8日;(b)10月9日;(c)10月10日;(d)10月11日

此外,將衛星火點分布與后向軌跡相疊加是一種研究生物質燃燒對PM2.5濃度影響區域范圍和程度的有效手段[16].為此,本文利用HYSPLIT模式模擬了該灰霾事件期間觀測站點的24h后向軌跡.模擬的起始高度設為100m,模擬起始時間為北京時間18:00,每4h進行一次軌跡模擬.如圖5所示,10月8日至11日24h后向軌跡的高度均保持在大氣邊界層內(低于2km),因而容易攜帶秸稈燃燒排放的氣溶膠粒子進行傳輸[15-16].10月8日,在三江平原區域出現了大量的火點分布,且氣團軌跡經過了火點較集中區域,為觀測站點帶來了大量的氣溶膠顆粒物,使得此時測得了較高的PM2.5質量濃度值(140.3μg/m3).10月9日,雖然火點分布較前一天稀疏,但后向軌跡仍然經過了火點較集中區域,而且當天較低的風速(1.9m/s)有利于污染物累積,因此PM2.5升高至234.5μg/m3.10月10日,火點分布更加密集,且大部分氣團軌跡的高度都貼近地面,風速亦較低,因此極易攜帶并累積當地燃燒火點處所釋放的大氣顆粒物[15-16],因而PM2.5升高至整個觀測期間的最高值(426.7μg/m3).10月11日,由于降水過程和相對較高的風速(3.0m/s)對氣溶膠粒子的清除作用,PM2.5質量濃度降低至152.8μg/m3.10月12日,風速高達6.1m/s,PM2.5質量濃度降低至6.2μg/m3,灰霾事件結束.

由此可見,此次灰霾事件中PM2.5濃度與衛星火點分布和氣團后向軌跡的變化具有一致性,將衛星火點分布與后向軌跡分析相結合可更合理地解釋地表生物質燃燒對PM2.5的影響范圍和過程,同時也表明秸稈燃燒的局地排放和遠源傳輸可能是此次灰霾事件發生的重要原因.

2.5 收獲期不同階段大氣PM1/PM2.5和PM2.5/PM10比值

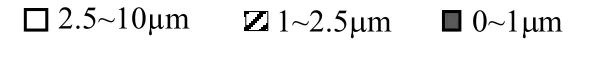

收獲前期、中期、后期分別選取1d觀測了0~1μm、1~2.5μm和2.5~10μm 3種粒徑顆粒物的質量濃度,以分析不同時期顆粒物粒徑組成的變化.如圖6所示,收獲前期、中期、后期3種粒徑顆粒物對PM10的貢獻不同.其中,收獲前期(9月27日)0~1μm、1~2.5μm和2.5~10μm 3種粒徑顆粒物的平均質量濃度分別為17.5、3.8和6.1μg/m3,收獲中期(10月10日)3種粒徑顆粒物平均質量濃度分別為389.7、27.0和26.3μg/m3,收獲后期(10月27日)則分別為61.8、2.6和4.6μg/m3. PM1/PM2.5比值在收獲前期、中期和后期分別為81%、92%和96%,PM2.5/PM10比值則分別為77%、94%和94%.可見,與收獲前期相比,收獲中期0~1μm粒徑組分大幅上升,而1~2.5μm和2.5~10μm組分的上升幅度則相對較小,說明收獲中期PM10的增加主要由0~1μm的顆粒物所貢獻.本結果說明收獲中期水稻秸稈燃燒主要產生的是粒徑<1μm的顆粒物,這與前人研究結果一致[17],同時也說明細顆粒物比例(如PM1/PM10或PM2.5/PM10)的增加可以作為指示生物質燃燒過程的一種參考指標.

圖6 收獲前期(P1)、中期(P2)和后期(P3)大氣顆粒物粒徑分布Fig.6 Mass concentration of aerosols with different particle sizes in the pre-harvest (P1), harvest (P2) and post-harvest stages(P3)

此外,收獲中期和收獲后期均具有較高的細顆粒物比例,其中前者0~1μm粒徑組分的增加可能反映了該時期大面積秸稈燃燒的影響,后者則可能是因為降水過程對空氣中較粗粒子的清除效率高,而對0~1μm粒徑顆粒物的清除效率較低,導致收獲后期0~1μm顆粒物仍維持較高濃度.

3 結論

3.1 農作物收獲中期PM2.5日均質量濃度(158.3μg/m3)明顯高于前期(36.0μg/m3)和后期(33.8μg/m3), PM2.5日變化特征也與秋收活動規律相吻合,表明觀測期間高強度、大范圍的作物收割和秸稈燃燒等農業活動顯著提高了環境空氣中的PM2.5質量濃度.

3.2 水稻收割和秸稈燃燒過程排放了大量的PM2.5.水稻收割時收割田塊內PM2.5的平均質量濃度為321.1μg/m3,是收割前濃度(126.9μg/m3)的2.5倍,水稻秸稈燃燒時PM2.5平均質量濃度為2777.1μg/m3,為燃燒前濃度(241.9μg/m3)的11.5倍.

3.3 衛星火點及后向軌跡分析表明,觀測期間三江平原地區衛星火點數量與觀測站點PM2.5質量濃度的變化趨勢相一致.當氣團軌跡經過火點較集中區域時測得較高的PM2.5質量濃度值,進一步證明了秸稈燃燒等農業活動對大氣PM2.5的重要影響.

3.4 農田收獲期大氣顆粒物以細顆粒物(PM2.5)尤其是0~1μm顆粒物(PM1)為主;收獲中期0~1μm顆粒物組分的增加是由于該時期大面積秸稈燃燒的影響,而收獲后期0~1μm顆粒物組分仍維持在較高比例則是由于降水過程對空氣中較粗粒子的清除效率高所導致.

[1]朱 彬,蘇繼鋒,韓志偉,等.秸稈焚燒導致南京及周邊地區一次嚴重污染天氣過程的分析 [J]. 中國環境科學, 2010,30(5):585-592.

[2]Li Hongyu, Han Zhiwei, Cheng Tiantao, et al. Agricultural fire impacts on the air quality of Shanghai during summer harvesttime[J]. Aerosol and Air Quality Research, 2010,10(2):95-101.

[3]李令軍,王 英,張 強,等.麥秸燃燒對北京市空氣質量影響探討 [J]. 中國科學:D輯, 2008,38(2):232-242.

[4]丁 晴,劉建國,陸亦懷,等.廣州亞運期間鶴山大氣顆粒物及碳組分的分析 [J]. 環境科學與技術, 2012,35(7):43-49.

[5]王書肖,張楚瑩.中國秸稈露天焚燒大氣污染物排放時空分布[J]. 中國科技論文在線, 2008,3(5):329-333.

[6]尹 聰,朱 彬,曹云昌,等.秸稈焚燒影響南京空氣質量的成因探討 [J]. 中國環境科學, 2011,31(2):207-213.

[7]劉 剛,李久海,徐 慧,等.稻草和玉米秸稈燃燒煙塵中正構烯烴的組成 [J]. 中國環境科學, 2013,33(12):2140-2147.

[8]陸 炳,孔少飛,韓 斌,等.2007年中國大陸地區生物質燃燒排放污染物清單 [J]. 中國環境科學, 2011,31(2):186-194.

[9]錢曉雍,郭小品,林 立,等.國內外農業源NH3排放影響PM2.5形成的研究方法探討 [J]. 農業環境科學學報, 2013,32(10):1908-1914.

[10]曹國良,張小曳,鄭方成,等.中國大陸秸稈露天焚燒的量的估算[J]. 資源科學, 2006,28(1):9-13.

[11]趙建寧,張貴龍,楊殿林.中國糧食作物秸稈焚燒釋放碳量的估算 [J]. 農業環境科學學報, 2011,30(4):812-816.

[12]Holmén B A, James T A, Ashbaugh L L, et al. Lidar-assisted measurement of PM10emissions from agricultural tilling in California's San Joaquin Valley-Part II: emission factors [J]. Atmospheric Environment, 2001,35,3265- 3277.

[13]Wang J M, Miller D R, Sammis T W, et al. Local dust emission factors for agricultural tilling operations [J]. Soil Science,2010,175,194-200.

[14]GB 3095-2012 環境空氣質量標準 [S].

[15]尹曉梅,王毅勇,拱秀麗,等.洪河國家級自然保護區夏季晴天沼澤大氣邊界層溫濕度變化特征 [J]. 濕地科學, 2014,12(1):73-80.

[16]陳燁鑫,朱 彬,尹 聰,等.基于衛星遙感和地面觀測資料分析蘇皖兩省一次空氣污染過程 [J]. 中國環境科學, 2014,34(4):827-836.

[17]鄧叢蕊.中國大氣氣溶膠中生物質燃燒的源追蹤及灰霾的形成機制 [D]. 復旦大學, 2011.

致謝:特別感謝中國科學院三江平原沼澤濕地生態試驗站提供本文所需的氣象數據,以及中國科學院紫金山天文臺洪河觀測站在試驗觀測方面提供的大量協助和無私幫助.

Mass concentration of atmospheric fine particulates in crop harvesting period in Sanjiang Plain, Northeast China.

LI Rui-min1,2, ZHANG Shi-chun1*, WANG Yi-yong1*, ZHANG Xue-lei1, ZHAO Hong-mei1, ZHOU Qin-qian1,2, CHEN Wei-wei1(1.Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130102, China;2.University Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China). China Environmental Science, 2015,35(3):676~682

s:Using the portable real-time particulate matter (PM) analyzer, we measured rural airborne PM2.5concentrations in the Sanjiang Plain during the periods of crop harvest and straw burning in October 2013. Combined with satellite-based fire spot numbers and HYSPLIY backward trajectories, the relationship of PM2.5concentration and PM size distribution and agricultural operations (i.e., residue burning and rice harvest) were discussed. The mass concentration of PM2.5averaged to 36.0μg/m3,158.3μg/m3and 33.8μg/m3in pre-harvest, harvest and post-harvest stages, respectively. The mass concentration of PM2.5in the field during the rice harvesting and rice straw burning were about 2.5 and 11.5 times higher than the background levels, respectively, which indicate the importance of agricultural operations. Furthermore, we found that the mass concentrations of ambient PM2.5were closely related with the number of the fire spots. Wind speed had a negative influence on the mass concentration of PM2.5levels due to the acceleration of diffusion. The mass concentrations of PM with different diameters (0~1μm, 1~2.5μm, 2.5~10μm) showed that the ratio of fine particles(0~1μm) increased significantly since rice straw burning.

PM2.5;crop residue burning;rice harvesting;Sanjiang Plain in Northeast China

X513

A

1000-6923(2015)03-0676-07

李瑞敏(1988-),女,吉林白山人,中國科學院東北地理與農業生態研究所碩士研究生,主要研究方向為大氣環境監測和排放清單.

2014-06-28

國家自然科學青年科學基金項目(41205107,41205108);中國科學院戰略性先導科技專項(XDB05020304)

*責任作者,張世春,助理研究員,zhangshichun@iga.ac.cn;王毅勇,研究員,wangyiyong@iga.ac.cn