歷久彌新拾級而上

——寫在《中國儲運》雜志創刊二十五周年之際

文/本刊常務副主編 崔柏

特別策劃|砥礪前行綻放精彩

歷久彌新拾級而上

——寫在《中國儲運》雜志創刊二十五周年之際

文/本刊常務副主編 崔柏

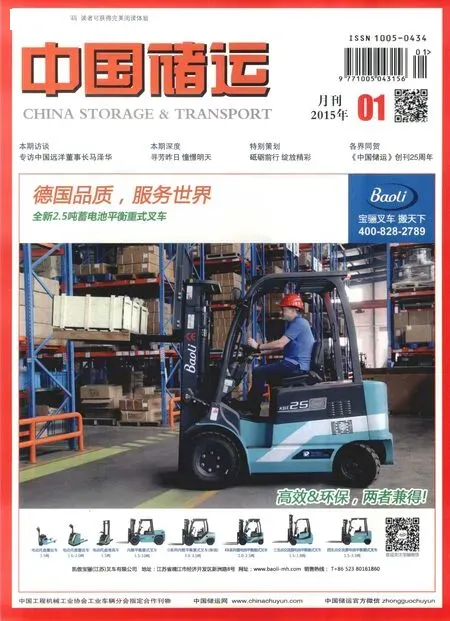

2015年,時值《中國儲運》雜志創刊25周年。本期雜志的“特別策劃”欄目,就是以這一時間跨度為周期,以《中國儲運》雜志、物流環境、物流企業以及物流人物的發展變化為主線呈獻給讀者的,同時我們也邀請了眾位專家、企業家題詞祝賀。25年,彈指一揮間,作為一家平面媒體,能夠生存、發展25周年,最終成為物流領域的主流媒體,《中國儲運》的發展歷程確實是可圈可點,值得認真總結。

歷久彌新的《中國儲運》

《中國儲運》雜志,創刊于上世紀九十年代初期。

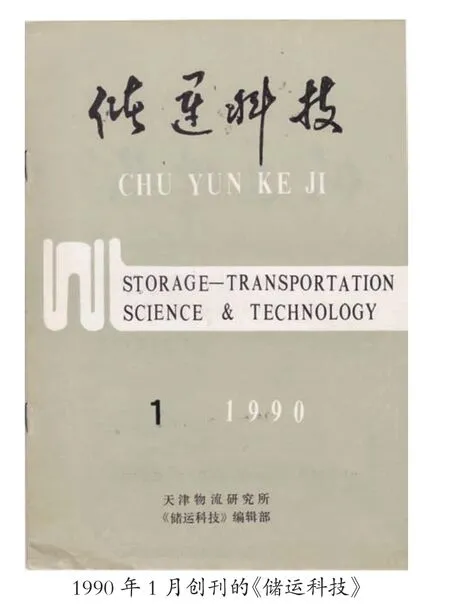

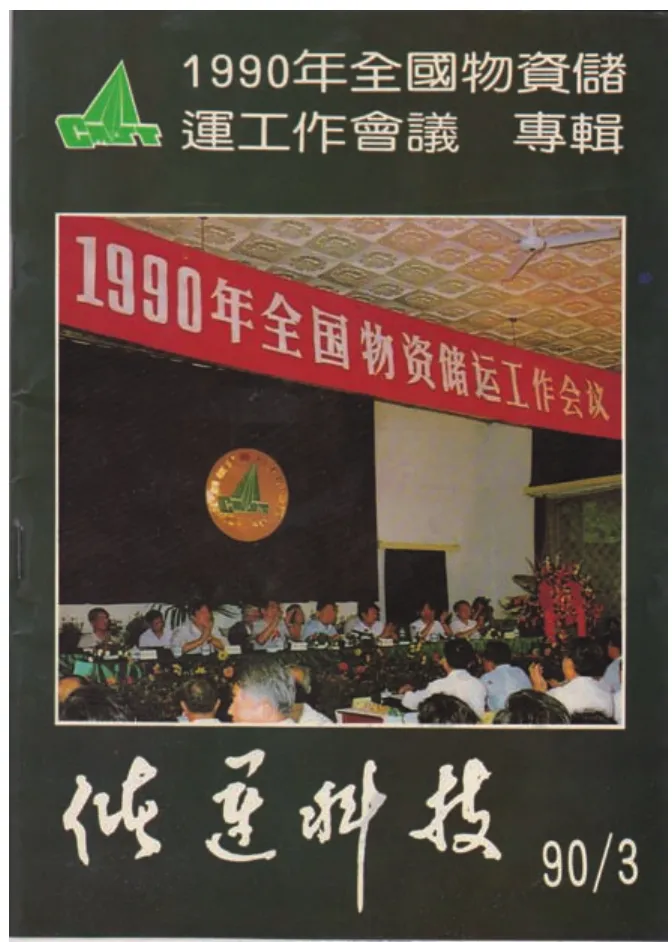

1990年1月,由中國物資儲運總公司主辦、天津物流研究所承辦的期刊《儲運科技》(季刊)面世。創辦《儲運科技》的初衷,是為天津物流研究所物流管理及物流技術部門提供一個展示成果的平臺,為國內外物流同行提供一個溝通與交流的平臺。這一年七月,適逢中國物資儲運南口會議召開,印制數萬冊的1990年第三期《儲運科技》(儲運工作會議專輯)成為當時儲運員工的必備讀物,這期雜志在業內的廣為散發迅速擴大了《儲運科技》在行業內的影響。

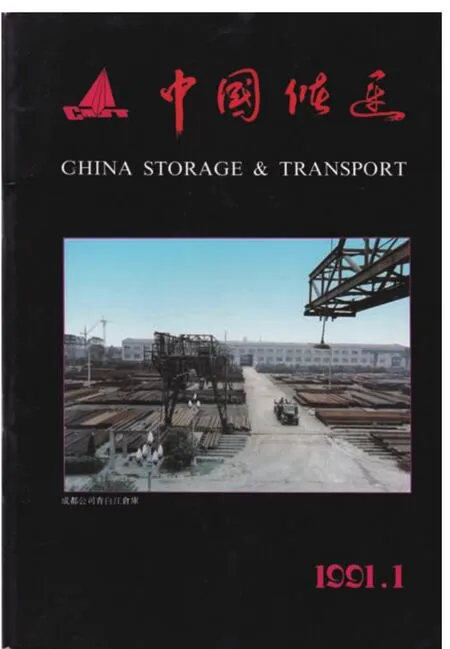

1991年1月,《儲運科技》正式更名為《中國儲運》,內容也由關注儲運技術成果轉為關注行業的發展。這一年的《中國儲運》,因應儲運改革的形勢,注重儲運企業新模式的總結與推廣,以其具有較強的指導性和實用性獲得國內儲運企業的青睞。

1992年8月26日,《中國儲運》申請刊號獲國家新聞出版總署正式批復,刊號是CN12—1204/F,這里的F,代表著《中國儲運》屬于經濟類刊物。《中國儲運》也由此成為面向國內外公開發行的雜志。翻開那時的期刊出版許可證,主管單位還是當時的國家物資部,主辦單位為中國物資儲運總公司。現在回想起來,上世紀九十年代中前期,《中國儲運》曾以較好的編輯、設計與印刷質量成為當時行業期刊中的佼佼者。

上世紀九十年代后期,《中國儲運》的發展一度陷入了低谷,這和當時的大環境有關,也和國內儲運行業發生的變化、國企改制有關。這一時期的雜志僅僅是維持生存。在當時異常艱難的條件下,《中國儲運》仍然維持著雜志的正常出刊,并在1997年的全國期刊大整頓中得以幸存。這種狀況一直延續到了新世紀。

2001年,中國加入WTO。中國從閉關自守的計劃經濟轉向一個更為市場化的貿易強國,現代物流的理念也開始逐漸深入人心。對于《中國儲運》來說,這就面臨著一個大的機遇。能不能抓住機遇,將《中國儲運》打造成為業內有影響力的物流期刊,成為當時編輯人員和主辦單位的最大心愿。

2002年下半年,《中國儲運》開始改為雙月刊,期刊建設也由此走上了市場化之路。這一時期雜志的內容開始變得豐富多彩,欄目設置也更加合理。獨特的視角,犀利的筆鋒,開始形成《中國儲運》雜志獨特的風格。辦刊質量也躍上了一個更高的臺階。從2004年開始一直到今天,《中國儲運》已連續十年被國家新聞出版管理部門評為一級期刊。

《中國儲運》的再次騰飛是在2007年。這一年,雜志由雙月刊變為月刊,雜志用紙由膠版紙變為全銅版紙;至2010年,《中國儲運》實現了全彩印刷,頁碼也由2002年的48頁增加到后來的64頁、80頁、128頁,到最后的136頁。

在天津市的行業期刊中,《中國儲運》的快速發展成為媒體改制成功的杰出典范。我本人在2009年度的“天津市首屆優秀期刊工作者”評選中,也獲得了天津市“十佳”期刊工作者的榮譽稱號。

截至2014年12月,《中國儲運》總出版期數已達172期。

二十五年的風風雨雨,《中國儲運》伴隨著中國物流不斷成長,見證了中國物流翻天覆地的變化,也在為助推中國物流的發展做出了不懈的努力。

這是《中國儲運》雜志得到行業各界的關注與厚愛的結果,在這里,我要向二十五年來支持、愛護《中國儲運》的各界人士及各位讀者表示最衷心的感謝!

1990年7月出版的中國儲運南口會議專輯

1991年更名后的第一期《中國儲運》雜志

時任物資部部長柳隨年在閱讀《中國儲運》雜志

與時俱進的《中國儲運》

近十年,是《中國儲運》逆勢而上的十年,也是《中國儲運》發展最快的十年。無論是從發行量、影響力以及從雜志社的經營上看,《中國儲運》都是拾級而上,一年一個新臺階。

《中國儲運》的發展,得益于堅持走自己的路,堅持塑造自己的風格,確立起自己的特色。我們所做過的很多嘗試,都是在其他的物流期刊上所看不到的。在欄目設置上,我們的“深度”、“專欄”、“漫畫”、“心雨”、“雷語新解”、“物流世界”、“觀潮”等欄目,都是《中國儲運》獨創的,我們希望給讀者留下這樣的印象:《中國儲運》雜志是這一本雜志,而不是那一本。我們希望一提到《中國儲運》,讀者會馬上想到我們雜志特有的那些欄目,那些有著自己觀點和風格的文章。

《中國儲運》“高端訪談”欄目的設立在物流媒體中獨樹一幟。物流領域的問題,人們所見到的大多是表象,根兒上的問題還是在于中國的物流環境,在于中國的經濟體制。跳出物流的圈子,站在更高的層面,借助專家的遠見卓識,就會為解決物流領域的問題開啟思路。遵循這樣的思路,《中國儲運》雜志在這方面進行了有益的嘗試,近兩年記者部采訪了厲以寧、吳敬璉、李稻葵、馬光遠、吳曉靈、魏際剛等知名經濟學家,這些專家有針對性、充滿睿智的思想和解決問題的方法對于開拓物流人的視野起到了積極的作用。在與經濟學家的對接中,《中國儲運》的記者也提升了認識世界、解決問題的水平。

《中國儲運》“特別策劃”欄目的形式已經日臻成熟。這種從多角度、多層面對一主題進行深度開掘的形式,更強調深度,更強調對熱點問題、焦點問題的關注。讀者在閱讀的時候更集中,更方便,記者在采訪中也更有針對性和方向性。《中國儲運》善于把握物流發展中的大問題、重要問題。在所做的各期策劃中,我們通過接觸業內一些權威的專家、企業家,力求找出這些問題的癥結,探求解決這些問題的方法,為處在“挑戰——應戰”狀態中的物流企業,提供一種幫助,一種支持。我們要求記者能夠將專業能力融匯于物流發展的潮流當中,盡可能體現媒體的價值。

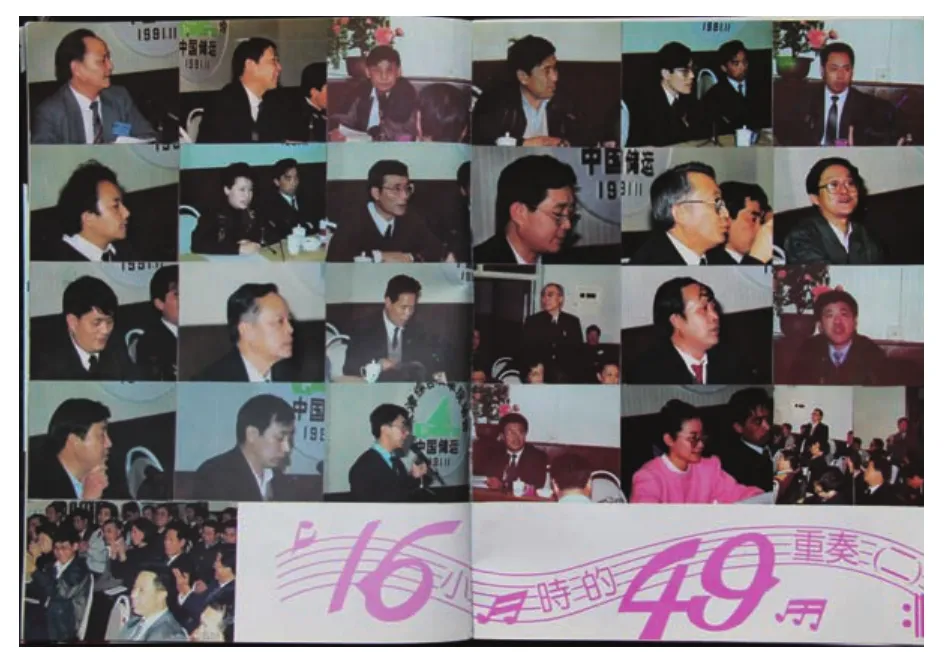

1991年第四期《中國儲運》天津改革現場會專輯插頁

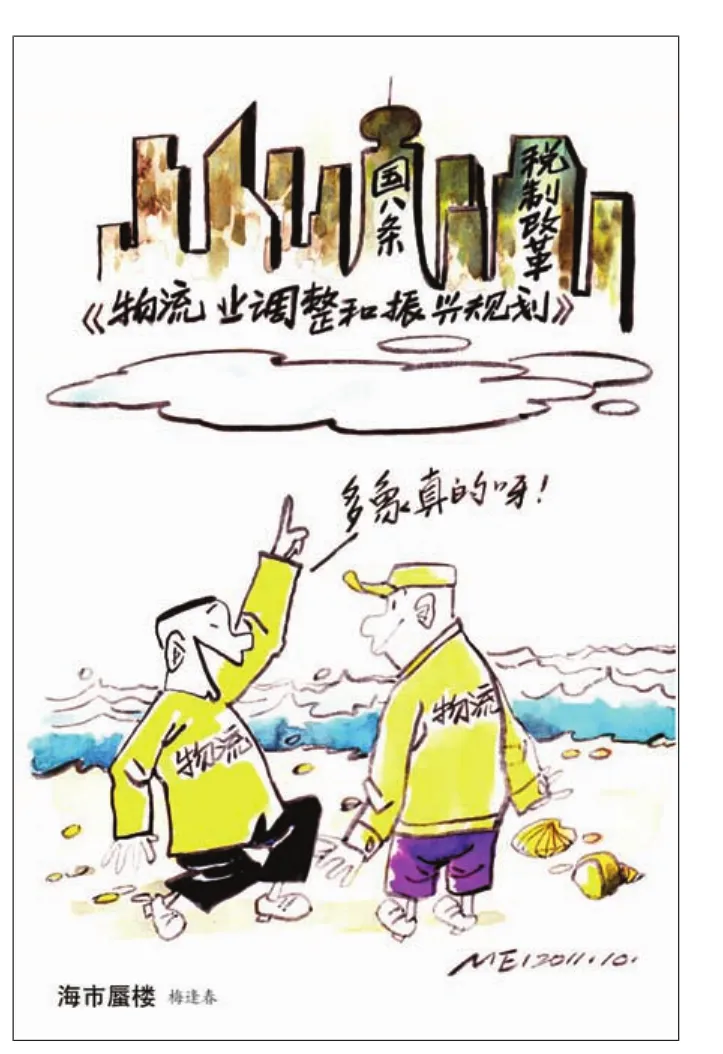

著名漫畫家梅逢春每期為本刊配圖,畫筆幽默犀利,寓意深遠。

《中國儲運》明顯的變化還在于,翻開現在的雜志,能夠反映和代表刊社聲音的文章越來越多。像“卷首語”、“專欄”的雜文,“深度”欄目下的文章,以及“媒體”欄目,還有我們記者、編輯們撰寫的大量的文章等等,這也是在爭取和擴大《中國儲運》的話語權方面進行的有益嘗試。“專欄”欄目特聘的專家,丁俊發、姜超峰、王之泰、李煒光、林木等作者,都是有思想、有見地的專家,閱讀這些觀點鮮明、見解獨到的文章,總是能讓讀者感到發人深省,耳目一新。

《中國儲運》開辦的“案例分析”欄目,案例的文章一般通過一些故事展開,同時邀請業內的一些精英對案例進行分析,由于形式生動,切入的角度密切聯系企業實際,所以也比較受讀者的喜愛。

外面的世界很精彩,外面的世界很無奈,外面的世界變化也很快。

傳統的一切都在受到挑戰。傳統制造業,傳統零售業……當然也包括傳統媒體。大家緊跑慢趕跌跌撞撞擠進了互聯網時代,正得意自己搭上了時代的快車,倏忽之間又進入了移動互聯時代。大數據,云計算,新概念層出不窮,互聯網思維、移動客戶端,令人目不暇接。這樣的背景下,平面媒體還有生存空間嗎?

面對形勢的發展,《中國儲運》做出向新媒體轉型的決策。這一決策即是《中國儲運》向多媒體、多元化方向發展。從中國儲運網www.chinachuyun.com的精心打造,到中國儲運官方微信zhongguochuyun訂閱號的推出,吹響了《中國儲運》轉型的號角。

從2013年開始,《中國儲運》在所有文章中加添了二維碼,這在物流媒體中走在了前列。讀者用移動客戶端掃描二維碼,可以即時閱讀數字化的《中國儲運》。二維碼作為一種連接期刊、手機和網絡的新興數字媒介,其應用使期刊的容量得到擴展,讀者閱讀的樂趣也大大增加,期刊已經不僅僅是平面的新聞紙,同時還可以輕松閱讀觀賞期刊的延伸內容。也可通過二維碼瀏覽文章之外的記者采訪花絮視頻等精彩內容。互聯網的便捷和大容量,《中國儲運》雜志這個平臺也可以無限接近和利用互聯網這一優勢。這樣我們就能揚長避短,把平面媒體和最新媒體形式緊緊結合在一起。未來期刊的發展方向應該是,成為讀者手中的一個精品要目,更多的精彩內容都放在后臺,讀者喜歡看什么,鏈接進去就可以看到。

應該說,在打造新媒體、進軍多元化方面,《中國儲運》的未來還有很長的路要走。

2007年1月,《中國儲運》改為月刊

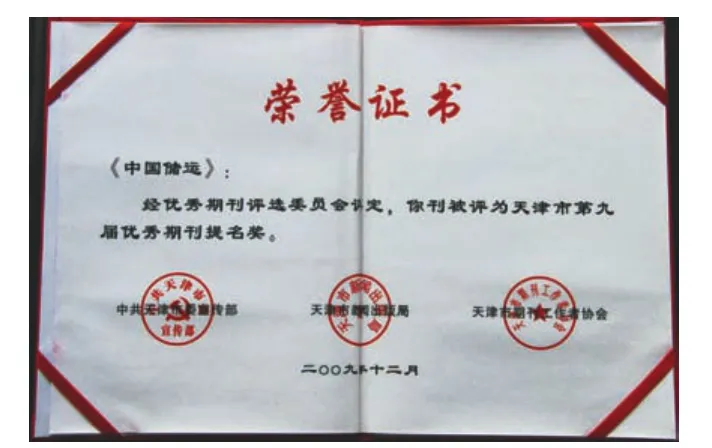

“十佳”期刊工作者榮譽證書

《中國儲運》榮獲天津市第九屆優秀期刊提名獎

物流媒體的社會責任

信息高度發達的今天,傳媒愈益發揮著不可替代的作用,輿論的力量不可小覷。作為物流媒體,如何堅守住這片高地,做植根于物流企業的瞭望者和社會責任的守望者,這是媒體人的擔當,也是媒體生存發展的根本之道。

一方面是物欲橫流的誘惑,另一方面,是平面媒體的日漸式微。不斷傳出的老牌媒體關張的消息總是令圈子里的同行唏噓不已。此時此刻,再論媒體的社會責任,合時宜嗎?

新媒體時代、全媒體傳播體系下,在手中接受信息資訊越來越便捷的大背景中,信息的狂轟濫炸、信息意義的消解、信息的娛樂包裝,時常讓受眾感到應接不暇;傳媒技術的異化、傳播內容的碎片化,甚至使受眾感到迷茫。

但一個負責任的媒體,總會順應潮流,把握脈搏、研判走勢、提出關鍵命題、做出核心引領。無論是對大局的宏觀梳理,還是對細節的微觀把握,都應高屋建瓴,走在時代的前列。

而媒體的從業者,也確實需要有著與常人不同的追求。從事這項工作與其說是一種職業,是一種興趣,更是一份責任。在傳統傳媒沒有徹底退出歷史舞臺以前,平面媒體還將發揮著重要的無可替代的作用。

目不暇接的變化總是在出現,但不是所有東西都變。就像變化多端的傳媒世界,雖然新奇的東西層出不窮,但仔細分析便可發現,變化的是傳播媒介、傳播途徑和傳播手段。不變的是傳播的內容和對觀點、深度的追求,“渠道為王”最終還是要落足在“內容致勝”上。而這一方面,傳統媒體仍然具有較強的優勢。而這一優勢與互聯網的深度融合,將會最大限度地拓展傳統媒體的生存空間。

2009年,我們提出了一個口號:“打造中國最有影響力的物流期刊”,我曾經告訴編輯和記者,這句話不僅僅是貼在墻上的標語口號,這種信念要滲透到每一位編輯、每一位記者的骨子里,成為我們矢志不渝追求的目標,成為指導我們實踐的最大動力。

提升影響力不是噱頭。媒體要有影響力,就要有思想,有觀點。而思想和觀點,對物流媒體人來說,是最為寶貴的。特立獨行、敢為人先、勇于開拓的大手筆、大氣魄,才是卓爾超群必備的要素。而且,要想使媒體具有影響力,還要花大氣力培養出一批有影響力的編輯與記者,要能夠寫出不僅有信息、還要有觀點、有價值的好文章,這方面,《中國儲運》雜志應該是當仁不讓。

在這一指導思想下,中國儲運雜志社的記者能夠深入到物流最前沿,追求原創,追尋真相,追索答案,為實現這一目標在不懈的努力。

在這一思想指導下,《中國儲運》的卷首語、深度、專欄、乃至新創立的“物流世界”、“雷語新解”等欄目才會有鮮明的時代特征,在業界留下了良好的口碑。

有了這樣的勇氣和實踐,《中國儲運》才會在深度的追求上,永遠不會停止探索的腳步。

珍惜媒體平臺的話語權,不辜負讀者對真實、真相和真理的追求與期待。媒體作為社會公器,它反映民意,傳達民眾聲音,為公眾提供話語平臺。作為一種社會輿論的載體,媒體絕非屬于自己,而是屬于讀者。媒體的生存依賴讀者的支持。對物流媒體來說,透過物流看中國,能夠設身處地站在物流企業的立場上,關注物流熱點,反映企業訴求,揭露物流頑疾,呼吁整肅物流環境,甚至是規范公權、鏡鑒政府,等等,這些工作任重道遠。做到做好這些工作,才是找到提升媒體影響力的根本之道。

真實、深刻的內容是讀者永遠需要的。雖然《中國儲運》雜志的記者、編輯水平不是最高的,但我們有信心將《中國儲運》打造成物流業界一個高水平的平臺。讓這個平臺聚集起更多的有識之士,成為思想交流、觀點碰撞的陣地,為中國物流業的快速發展做出自己最大的貢獻。

2014年第一期《中國儲運》:著名經濟學家李稻葵接受本刊記者專訪

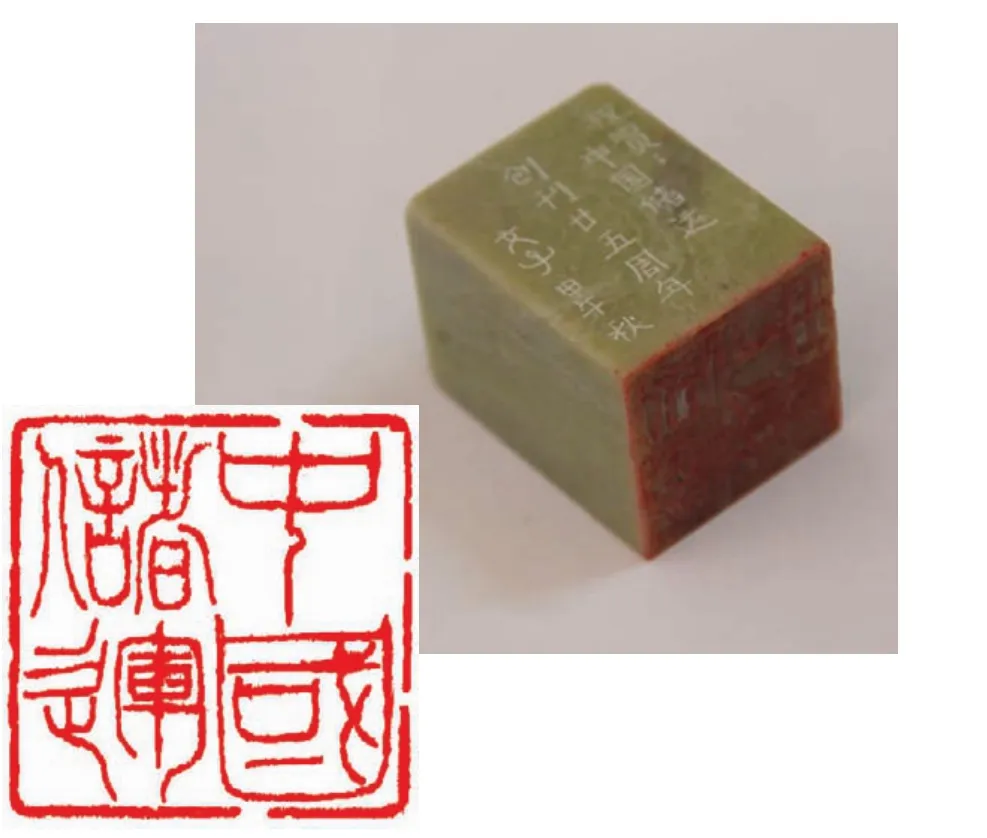

《中國儲運》創刊25周年,京東商城“亞洲一號”項目總監王銀學特為本刊制印一方