齊河縣小麥黃腐酸鉀肥效對(duì)比試驗(yàn)

張立 張平 柳文花

摘 要:為驗(yàn)證黃腐酸鉀對(duì)抗逆性(抗干熱風(fēng))增產(chǎn)及節(jié)水效果,進(jìn)一步推進(jìn)測(cè)土配方施肥工作的開展,根據(jù)省土肥站要求,進(jìn)行了小麥黃腐酸鉀肥效對(duì)比試驗(yàn)。結(jié)果顯示,噴施不同濃度的黃腐酸鉀對(duì)土壤含水量沒有明顯影響,對(duì)小麥的千粒重、穗粒數(shù)和產(chǎn)量都影響不大。

關(guān)鍵詞:小麥;黃腐酸鉀;肥效

中圖分類號(hào) S512.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731(2015)21-74-02

1 試驗(yàn)來(lái)源和目的

本試驗(yàn)由省土肥站安排,通過小麥田間葉面噴施試驗(yàn),驗(yàn)證黃腐酸鉀對(duì)抗逆性(抗干熱風(fēng))增產(chǎn)及節(jié)水效果。

2 試驗(yàn)材料與方法

2.1 試驗(yàn)地點(diǎn) 設(shè)在齊河縣焦廟鎮(zhèn)周莊村王延國(guó)的小麥田。試驗(yàn)地塊土壤類型為潮土,厚粘心兩合土,土壤質(zhì)地為中壤土,俗稱兩合土。該地塊肥力中等均勻,小麥連片種植。土壤基礎(chǔ)地力為土壤有機(jī)質(zhì)18.45g/kg,堿解氮106mg/kg,有效磷14.3mg/kg,速效鉀170mg/kg。

2.2 供試材料 供試作物為冬小麥,品種是濟(jì)麥22。黃腐酸鉀由山東創(chuàng)新腐殖酸科技股份有限公司提供。

2.3 試驗(yàn)時(shí)間 2014年4月25日至2014年6月15日。5月4日劃小區(qū);5月13日噴施黃腐酸鉀葉面肥一次;5月23日測(cè)土壤含水量,觀察抗倒扶情況;6月3日第二次測(cè)土壤含水量,取千粒重、測(cè)產(chǎn),觀察抗干熱風(fēng)情況;6月12日收獲。

2.4 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 試驗(yàn)設(shè)5個(gè)處理,3次重復(fù)。處理1:磷酸二氫鉀1 000倍液(對(duì)照),處理2:黃腐酸鉀10 000倍液,處理3:黃腐酸鉀15 000倍液,處理4:黃腐酸鉀20 000倍液,處理5:等量清水處理。小區(qū)面積50m2,小區(qū)設(shè)置80cm隔離行,小區(qū)設(shè)置保護(hù)行。試驗(yàn)采取隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)。

3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

3.1 不同處理間節(jié)水效果分析

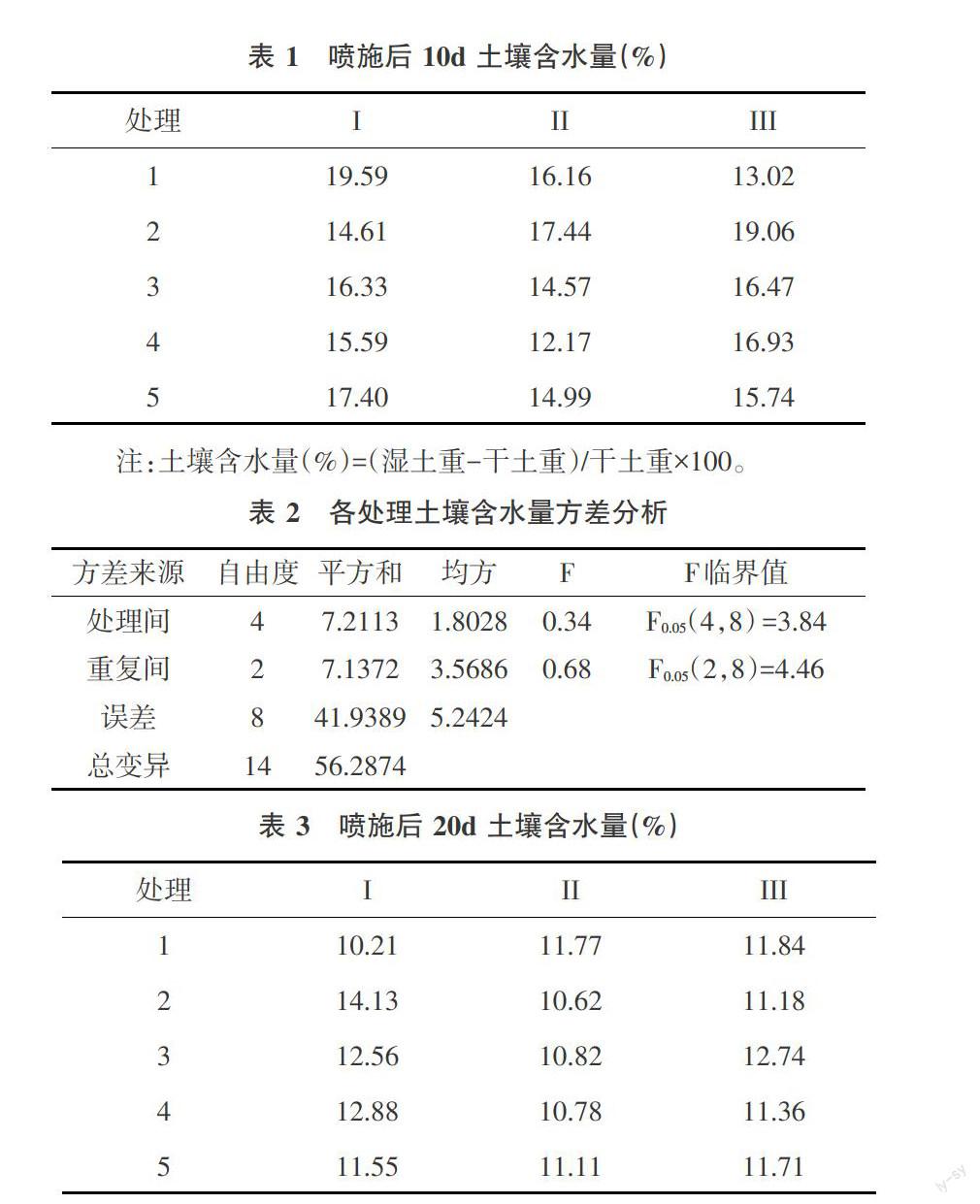

3.1.1 噴施后10d土壤含水量 從表1中可以看出,各處理在噴施后10d,土壤含水量發(fā)生不同的變化。其中,在區(qū)組Ⅰ中處理1的土壤含水量最大,而處理2的土壤含水量最小;在區(qū)組Ⅱ中處理2的土壤含水量最大,處理4土壤含水量最小;在區(qū)組Ⅲ中,處理2的土壤含水量最大,處理1的土壤含水量最小。由表2可以看出,各處理間土壤的含水量差異不顯著,表明各處理沒有明顯的節(jié)水效果。

3.1.2 噴施后20d(即收獲期)測(cè)土壤含水量 從表3中可以看出,各處理在噴施后20d,區(qū)組Ⅰ中處理2的土壤含水量最大,而處理1的土壤含水量最小;在區(qū)組Ⅱ中處理1的土壤含水量最大,處理2土壤含水量最小;在區(qū)組Ⅲ中,處理3的土壤含水量最大,處理2的土壤含水量最小。由表4可以看出各處理間土壤含水量差異不顯著。試驗(yàn)地塊冬前澆一次越冬水,5月7日澆了一次水,5月17日又下了一場(chǎng)小雨。本試驗(yàn)分析認(rèn)為:對(duì)于水澆地節(jié)水效果不明顯;噴施次數(shù)太少,或者稀釋倍數(shù)太大,節(jié)水效果不明顯。

3.2 產(chǎn)量性狀分析

3.2.1 各處理千粒重分析 從表5可知,各處理在3個(gè)區(qū)組的平均千粒重變現(xiàn)不同,其中處理3的千粒重最大,處理4的千粒重最小。而從表6可以看出,各處理間千粒重的差異不顯著,即對(duì)千粒重的影響沒有明顯不同。3個(gè)重復(fù)間有顯著差異,主要是因?yàn)橹貜?fù)III群體偏小,通風(fēng)透光好,所以千粒重比重復(fù)I和重復(fù)II高。

3.2.2 各處理間穗粒數(shù)分析 從表7可知,各處理在3個(gè)區(qū)組的平均穗粒數(shù)表現(xiàn)不同,其中處理1的穗粒數(shù)最多,處理5的穗粒數(shù)最少。而從表8可以看出,各處理間穗粒數(shù)差異不顯著。各重復(fù)間穗粒數(shù)差異顯著,主要是重復(fù)I和重復(fù)II群體偏大,通風(fēng)透光差,穗粒數(shù)偏小。

3.2.3 各處理間產(chǎn)量分析 各處理在3個(gè)區(qū)組的平均產(chǎn)量變現(xiàn)不同,其中處理3的產(chǎn)量最高,處理5的產(chǎn)量最低。而從表10可以看出,各處理間產(chǎn)量差異達(dá)不到顯著水平,處理3平均產(chǎn)量最高10662kg/667m2,處理5平均產(chǎn)量最低9126kg/667m2。處理1平均產(chǎn)量9783kg/667m2,處理2平均產(chǎn)量9825kg/667m2,處理4平均產(chǎn)量9750kg/667m2。處理1、處理2、處理4平均產(chǎn)量差異很小。各重復(fù)間差異沒有明顯不同,由于小麥自身的調(diào)節(jié)功能,重復(fù)I和重復(fù)II群體偏大,千粒重、穗粒數(shù)偏小,重復(fù)III群體偏小,千粒重、穗粒數(shù)偏大,總體產(chǎn)量沒有顯著差異。

3.3 不同處理間抗性分析 各小區(qū)都沒有倒伏,也沒有受到干熱風(fēng)危害。本試驗(yàn)地塊屬于飛機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)治區(qū)域,所以各處理抗干熱風(fēng)沒有明顯不同。

4 結(jié)論

通過本試驗(yàn)結(jié)果分析可知,噴施磷酸二氫鉀的處理1與噴施10 000倍、15 000倍、20 000倍黃腐酸鉀的處理2、3、4以及噴施清水的處理5對(duì)土壤含水量沒有明顯影響。各處理間千粒重、穗粒數(shù)、產(chǎn)量都沒有明顯差異。由于飛機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一防治病蟲害,統(tǒng)一“一噴三防”,本次試驗(yàn)各處理沒有明顯的抗倒、抗干熱風(fēng)的差異。

(責(zé)編:吳祚云)