論圖書館事業對中國方志館建設的歷史貢獻和現實啟示*

潘捷軍

(浙江省政府地方志辦公室,浙江杭州 310007)

論圖書館事業對中國方志館建設的歷史貢獻和現實啟示*

潘捷軍

(浙江省政府地方志辦公室,浙江杭州 310007)

方志館是展示地方志這種中華民族特有傳統文化形式的固定場所。早期方志館大多依附于各種形式的藏書機構,近現代各類圖書館對方志館的產生發展起到了積極的替代和引導作用。特別是當代圖書館以開放理念拓展事業空間、以現代化手段構建發展平臺、以人本宗旨提升服務水平的創新思維和改革舉措,對當代新型方志館的建設具有重要的啟示和示范效應。

圖書館 方志館 建設發展 歷史貢獻

地方志是中華民族獨有的傳統文化形式,自古至今各種類型的方志館是展示這種優秀傳統文化的固定場所。但從歷史發展過程看,嚴格意義上的方志館出現很晚,早期大多附設于各種形式的藏書機構等文化場所。而從近現代開始出現的各類圖書館,特別是近年來全國圖書館業界的重大舉措,對方志館的產生發展具有重大的引導示范作用。

1 早期藏書機構與方志館的歷史淵源

雖然真正意義上的圖書館始于上世紀初,但在中國歷史上,皇家藏書、書院藏書、寺廟藏書和私人藏書等幾種主要類型的藏書場所,與方志館具有深厚的歷史淵源和千絲萬縷的密切聯系。據研究考證,以樓、閣、堂、室等形式收藏典籍文獻的場所最早可追溯到周朝,如周王室的藏書場所便稱為“藏室”,老子曾在其中任柱下史。春秋時期也出現了諸侯的藏書。北魏以前,一般只有皇家才有藏書,北魏開始出現了民間私人藏書樓。[1]此后,在中國輝煌燦爛的文化發展史上,各種形式的藏書機構不僅以收藏歷代卷帙浩繁的歷史文獻而名聞中外,傳之久遠,而且因收藏保管了大量地方志書,實際上成了在圖書館誕生以前歷代方志館的一種主要形式。如建于明朝嘉靖年代(1561年)、中國現存最早(同時也是世界現存最古老的三個家族圖書館之一)的寧波天一閣,僅收藏的明代省、府、州、縣志書便達435種之多。到了藏書事業鼎盛期的清朝,著名的“北四閣”(承德文津閣、北京文淵閣和文源閣、沈陽文溯閣)、“南三閣”(鎮江文宗閣、揚州文匯閣、杭州文瀾閣)等規模龐大的皇家四庫七閣藏書機構,號稱晚清四大私家藏書樓的聊城海源樓、常熟鐵琴銅劍樓、湖州皕宋樓和杭州八千卷樓等等,都藏有大量地方志書,從而為傳承方志文化作出了重要貢獻。

但早期藏書機構往往注重于“藏”,偏重于“管”,并不輕易對外開放。一般來說,歷史距今越是久遠的藏書場所,其對社會的開放服務程度越低,有的與近現代開始出現特別是發展到今天的圖書館相比,甚至有天壤之別。如寧波天一閣以“代不分書,書不出閣”為遺訓,歷代曾分別制定了連創辦者范氏本族家人也不得隨便開門入閣、不準擅領親朋好友入閣及留宿閣內、不準擅自將藏書借出外房及他姓者、甚至不準婦女登閣等種種“清規戒律”,并制定了相應的懲戒辦法,其控制管理之嚴可見一斑,這種弊端當然是由當時的歷史環境和社會條件所決定的。但這種不同程度的封閉狀態,客觀上不但會制約圖書業的對外開放,同時對方志館的建設發展也是一種無形的制約。

發展到近代,在秉承“重藏重管”歷史傳統的同時,不少藏家已開始轉變觀念,把目光逐漸投向新興的圖書館業。如著名的浙江南潯嘉業堂藏書樓創始人劉承干,民國初期曾與王國維等一起,參與《續修〈浙江通志〉》的編纂工作。受這項工作的影響,他曾不惜重金,廣收方志,從州志、府志到縣志、鎮志,幾乎來者不拒。嘉業堂收藏的方志總數多達1200多種,3萬3千多卷。特別是新中國成立后,劉承干“幸我人民政府注重文物,”“愿將書樓與周圍空地并藏書”十萬多冊“悉以捐贈貴館(注:浙江圖書館)永久保存,為發展新中國社會文化事業之需要。”[2]

又如被譽為“我國藏書史上唯一的一位專門收藏地方志的藏書家”任鳳苞,秉承“方志一門,為國史初基”和“諸志之大成,則中華文物胥匯于此”的理念,積數十年之功,收藏方志2500多種,多達數萬卷。其數量之巨,當時除國立北平圖書館外,一般私家藏書甚至是專業機構都望塵莫及。同樣難能可貴的是,新中國成立后,任鳳苞也將其悉數捐贈給了天津圖書館。[3]

由于當時專業方志館尚未出現,因而各地圖書館受贈的這些方志和其他珍貴的歷史文獻(包括通過接收、購買等其他途徑的收藏),實際上為圖書館承擔方志館職能創造了客觀條件。因此早期各類藏書機構和劉承干、任鳳苞等一大批愛國有識之士,不僅為新中國的圖書館建設事業,同時也為方志館事業的初創作出了重要貢獻。以至于今天,有些新建方志館除了從市場上購進少量舊志作為“鎮館之寶”外,其他所藏方志大多為改革開放兩輪修志以來所修新志,客觀上也不可能再收集如此之多的史傳舊志,這一點與一些圖書館相比顯然不具優勢,這也是當前不少新建方志館將自身定位為“新型地情館”的一個客觀原因。

2 近現代圖書館與方志館的融合機制

2.1 秉承傳統,大量收藏志書,積極傳承方志文化

進入近現代,隨著一些傳統藏書機構的轉型和新型圖書館的問世,圖書館與方志館的關系日趨密切,特別從其所藏方志數量和種類等主要因素看,有的實際上已承擔了方志館的職能。如據統計,浙江圖書館館藏各朝代至民國浙江省、府州、縣、鄉、鎮志共466種,599種版本,8649卷(不含不分卷的39種)。[4]1904年3月, 最早以“圖書館”命名的省級公共圖書館——湖南圖書館兼教育博物館成立伊始,即發出“募捐啟事”,請社會各界人士捐書捐款,所捐圖書多是湖南的志書和湘人著述,這一部分圖書資料同樣構筑了其最早的藏書基礎。

民國政府及當時的公立圖書館也都為此作出了重要貢獻。1915年11月,教育部商議各省區,請各省、縣圖書館,要求注意搜集鄉土藝文。一年后,再次要求各省圖書館于搜藏中外圖書之外,尤宜注意于本地人士之著述,以保存鄉土藝文。國家圖書館的前身北京圖書館(舊稱京師圖書館、北平圖書館)自清季建立以來,一直重視搜求方志。如自民國5年至民國25年約二十年間,共收全國各類方志達6000余部之多。1941年,廣東省立圖書館被裁撤7年后復館時,明確要求“此次復館之初,即以保存廣東文獻為第一”。1944年成立的國立西北圖書館(1947年改名為國立蘭州圖書館),也明確要求要把收藏“西北地志及姓氏家譜”作為圖書館的重要任務。[5]等等,這都反映了當時各地圖書館對方志的重視程度。

除了公共圖書館,各地一些專業圖書館也通過收藏方志而不同程度地承擔了方志館的職能。如從1923年起,金陵大學(南京大學的前身)在與美國農業部合作開展中國農業史研究項目時,通過美方贊助等途徑,開始大力收集地方志。1952年院系調整時,金陵大學圖書館和文化研究所的方志又全部并入南京大學圖書館。此后,南大圖書館繼續通過多方搜求、組織人力手抄等方式,不斷豐富館藏。現館藏古代方志已達四千三百多種,四萬多冊,在全國高校圖書館中名列前茅。[6]

不僅是中國大陸和內地圖書館,長期以來,尤其是19世紀中葉以來,西方一些國家各種類型的圖書館,通過種種渠道手段,也收藏了大量地方志等中國珍貴的歷史文獻,其中以日本為最,其次為美國。如著名方志學家傅振倫先生曾提及:民國初期,“日本有一個文征堂,派人到北京琉璃廠買地方志,他不看內容,如果排起來夠一個手杖那么高,就給價現洋一元。”[7]據1969年日本國會圖書館《日本主要圖書館、研究所所藏中國地方志總合目錄》記載,包括卷本、復制膠卷本在內,日本共收藏中國地方志2847種,明代方志有550種左右,其中57種中國國內已無存。[8]

據1957年法國巴黎大學吳德明的《歐洲各國圖書館所藏中國地方志目錄》記載,英國、法國、意大利、德國、比利時、荷蘭、瑞典等7個國家的25個單位共收藏中國地方志2590部。除去復本為1434種不同版本,其中有207種是《美國國會圖書館藏中國方志目錄》所未收的。如英國倫敦大學東方與非洲研究院1979年出版的(英)安德魯·莫頓(Andrew Morton)編《英國各圖書館所藏中國地方志總目錄》,也收錄了大英博物館及牛津、劍橋大學圖書館所收的2516種方志。[9]

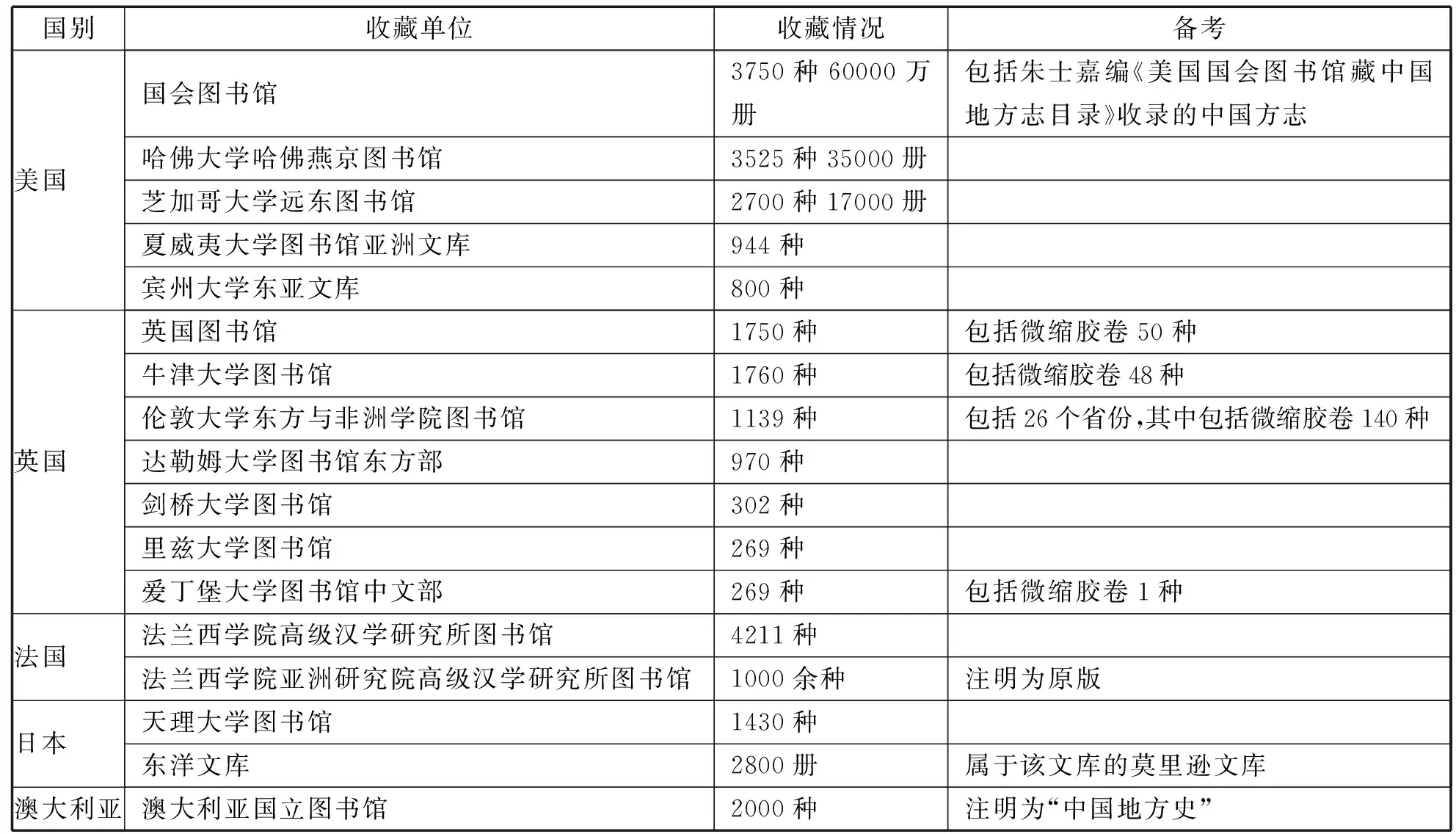

1995年,著名方志學家陳橋驛在北美訪學期間,曾制作了一張調查表,翔實地記載了這方面的一些情況(如下表)。[10]

有關國家圖書館中國地方志等歷史文獻收藏情況調查表(1995)

需要說明的是,上表所列并未包括國際上所有收藏中國方志的大戶。因有些長期以研究中國和東方而聞名的圖書館和研究機構,雖擁有大量漢籍(如美國普林斯頓大學葛思德東方圖書館收藏漢籍達30多萬冊,在收藏數量上列美國第二位;著名的耶魯大學圖書館東亞文庫館藏漢籍也有20多萬冊),但它們都未標明其中的方志數量,因而無法作精確統計。如果把這些因素也考慮進去,國外中國方志的收藏數量遠遠不止表中所列內容。因此,在注重推動地方志 “走出去”的同時,更要通過加大交流、研究等方式,善于把它們“引回來”,這不僅具有重要的學術價值,更具有重大的政治和戰略意義。

盡管長期以來各類藏書機構和圖書館等文化場所都收藏了大量方志,但由于世事更迭、戰事頻繁等原因,不少志書最終殘缺遺失,境況堪憂。如1927年,鑒于《浙江續通志稿》歷時十余年、歷經艱難仍未修成的實際情況,浙江省公署決定將其現有志稿(包括已編纂完成但未印刷出版的稿本、已印行的部分志書和部分采訪稿等)交浙江省立圖書館收藏。但由于種種原因這一最低要求也未能實現,這些志書文獻當時便流散四處,以后又幾經變更藏所,目前至少由浙江、上海等7家圖書館分藏。艱難時世的方志編纂與收藏窘況可見一斑。[11]

另據史料記載,1924年由張元濟創建于上海閘北、1926年開館的上海東方圖書館,當時是東亞最大的圖書館,收藏方志達2641種25682冊(其中元本2種,明本139種),占全國地方志總數的48%,僅次于國立北平圖書館的3844種和故宮博物院圖書館的3641種,居全國第三位。當時全國府、廳、州、縣志共有2081種,該館就收藏了1753種,占全國應有方志的84%,國內外圖書館均難以企及。但自1932年發生日寇入侵上海的“一·二八事變”后,除了事先存放在銀行保險庫中的5千冊孤本珍本幸免于難外,其他所有46萬多冊圖書(包括所藏的2641種、25682冊方志)均毀于戰火,化為灰燼,成為我國文化史上一場罕見的浩劫。[12]

這種狀況在新中國成立后得到了根本改觀。建國后,黨和政府高度重視圖書館建設事業,同時也十分重視利用圖書館這個公共平臺支持和推進地方志工作,客觀上推進了方志館的建設。1956年,周恩來總理視察云南省圖書館時就曾強調指出:“圖書館應將本地區的地方志盡可能收集齊全,對其他有關地區歷史、地理的文獻,也要予以足夠的重視,要積極地利用地方文獻遺產為社會主義建設服務。”[13]如國家圖書館經長期努力,就藏有1949年以前的方志文獻資料6300余種,12萬余冊,居海內外收藏之首;同時還藏有新中國成立后各地新修的地方志7000多種,1.7萬余冊。改革開放后,國家文物事業管理局、文化部等部門還先后頒發《省、市、自治區圖書館工作條例”(試行草案)》《省(自治區、市)圖書館工作條例》等行政法規,對各地特別是省級圖書館“搜集、整理與保存文化典籍和地方文獻”的職能提出明確要求。

1997年,在浙江寧波召開的全國地方志頒獎大會上,時任中共中央政治局委員、國務委員、中國地方志指導小組組長李鐵映強調:要研究和開拓志書的應用工作,要積極探索志書使用的新經驗,要在圖書館設志書室。在他直接推動下,1999年12月,“中國地方志珍藏館”在寧波天一閣藏書樓正式建立,收藏了全國已出版的97%的省、市、縣三級志書,從而對推動圖書館與方志館的共建共享起到了重要的先導示范作用。

2.2 “藏”“用”并重,多措并舉,大力開發利用方志資源

進入近現代后,圖書館分類定位日漸分明,其中以人文社會科學書籍為主要內容、以全體社會大眾為主要服務對象的公共圖書館,無疑與存放紙質志書為主要形式的傳統方志館具有最為密切的聯系,他們與社會聯系,為公眾服務的意識也最為明確。

如前所述,在方志館尚未普及的情況下,不少公共圖書館不同程度承擔了方志館的職能,有的在困境中仍堅守職責。如1980年,浙江圖書館在經費和條件都十分困難的情況下,歷時3年,組織社會上有一定書法功底的三十幾位老先生,把館藏《民國重修浙江通志稿》用毛筆工整地抄錄一遍。然后采用當時還算先進的光電掃描在臘紙上,再用手搖油印機,油印裝訂成書125冊,從而使這一珍貴文獻得以傳承,再現生機。[14]

上世紀60年代后,各地公共圖書館還紛紛通過設立地方文獻書庫、成立組織、開展研討、點校出版舊志等多種方式,加大方志開發利用力度。如當時金恩輝、胡述兆主編的《中國地方志總目提要》,就是圖書館界地方文獻工作共同協作的成果。受云南圖書館委托,杭州圖書館利用館藏民國云南方志底本,整理出版了《云南方志考》《云南產業志》等志書文獻。湖南圖書館當時也編纂出版了《湖南地方志中的少數民族資料》,等等。[15]很多圖書館還編制了大量方志目錄并向社會開放,如上海圖書館曾于1957 年、1979年兩次印行館藏方志目錄,四川、陜西、山東、廣東、山西等省級圖書館和中央民族學院、中國人民大學、四川大學等高校圖書館,都曾印行過本地本單位的館藏方志目錄。

近年來,全國各地圖書館的硬件條件大大得以改善,客觀上加快了圖書館為社會服務的步伐。不少公共圖書館都把地方志的收藏、開發和服務作為自身運行的重要內容,通過建設特藏書庫、地方志家譜閱覽室、地情資料閱覽室和古籍善本閱覽室等場所,并向廣大讀者提供查詢、借閱甚至縮微閱覽、復制等多種形式的服務。如國家圖書館于1993年建成并對外開放了“地方志和家譜文獻中心”,并利用其所藏方志和歷史文獻,先后編纂了《中國新方志人物志傳記資料匯編》《中國新方志人物志傳記資料索引》《中國古代地方志人物傳記資料匯編》《中國地方志專業論文目錄索引》等等大量十分有價值的方志文獻,編制建立了《中國現代地方志及方志學書目數據庫》,便于讀者利用現代化手段檢索、查詢。

2011年11月份,筆者曾專赴臺灣“國立圖書館”、臺灣文獻館等處,實地考察臺灣圖書館等文化場所對大陸及本地方志的收藏利用情況。發現臺灣各地不僅收藏了大量舊志,而且對大陸近年來的新志編纂事業也十分重視,“國立圖書館”還辟出專區,按各省(區、市)順序,對大陸新修志書進行收藏并公開展示,供讀者查閱。

圖1 臺灣“國立圖書館”外景

更值得關注的是,有些地方在新建方志館過程中其實已不同程度直接借鑒了圖書館的布局模式和運行管理機制,并已產生了積極成效。如新建北京方志館仍將“館藏”作為“方志館發揮應用作用的基礎和核心”,并注重在“全”字上下功夫,即將北京現有規劃中的所有志書和以前的古志(包括各種版本)悉數收齊。不僅如此,他們還力求收齊全國的志書(至少是目錄,包括國外境外收藏的志書目錄),顯然,這既借鑒了圖書館傳統的收藏模式,同時也是全國方志館建設中的大手筆。

圖2 臺灣“國立圖書館”收藏的大陸新修方志

3 當代圖書館業改革創新趨勢對方志館建設的示范導向效應

進入高度現代化的21世紀,圖書館事業在日新月異迅速發展的同時,也面臨著來自各方面日益嚴峻的挑戰。與時俱進,求新求變,同樣是當代圖書館建設的主題和未來發展趨勢。同樣,這種變革又為方志館的建設提供了先導效應和有益啟示。

3.1 啟示之一:以開放理念拓展事業新空間

圖書館業的改革首先來自于內部。近年來,各種現代化手段的加速發展,使得人們的視野日益拓展,開始注重場館多種功能的融合共享,以最大限度發揮其綜合效益。例如,目前國內外圖書館業日益注重“復合圖書館”概念的倡導和建設實踐。所謂“復合圖書館”一般認為系1996年由英國圖書館學家蘇頓(S·Sutton)首倡。他按連續發展過程,將圖書館劃分為傳統圖書館、自動化圖書館、復合圖書館、數字圖書館等類型。并認為“圖書館已經或必定要沿著這一序列,從作為一個場所的圖書館向作為一個邏輯存在的圖書館演進。”在他看來,復合圖書館是傳統圖書館與自動化圖書館的復合,是傳統圖書館到數字圖書館之間的過渡圖書館。

這種觀念還影響了圖書館傳統的運行模式,目前即使在同一場館中,人們也開始打破單一封閉運行的傳統方式,逐步轉向多種方式的交叉融合。為達到這一目的,有的國家還采取了有效舉措加以推進,如2007年,美國專設了一個名為“Advancing knowledge:the IMLS/NEH digital partnership”的基金。該基金申請條件要求圖書館、博物館、檔案館中任何一個館必須是項目組的核心成員,項目本身要成為三館與人文科學相關機構合作的典范。如符合上述要求,每個項目可獲5萬至35萬美元不等的資助。這是從傳統封閉走向融合開放的實質性舉措。[16]

圖3 建于2010年的江蘇方志館寬敞明亮的閱覽大廳

特別值得關注的是,2012年7月,中央機構編制委員會辦公室正式批復,同意在國家圖書館基礎上成立國家典籍博物館。據了解,作為國家總書庫的國家圖書館,在目前館藏近3000萬冊圖書文獻中,善本古籍已達28萬余冊(件),善本特藏73萬余冊(件),古今輿圖11萬余件,普通古籍164萬冊(件),這里顯然包括了目前國內收藏品種最全、數量最多的方志文獻。因此,在一定意義上它其實也承擔了國家方志館的功能,這也是新時期各方資源互補共享的一個典型范例。

這種變革對方志館建設的啟示在于:

首先應改革方志館傳統的建設理念和定位模式。無疑,從形式上看,“方志” 首先是一種有特指意義的紙質文獻。古代方志起初多為輿圖、圖經和圖志等形式,宋代以后,又逐步發展到兼具圖、表、志、傳、集等多種體裁并逐漸定型。盡管學界長期以來對地方志的性質爭論不休,其“紙質文獻”的基本形式卻始終是歷代共識。但從現代視野來看,“志”其實不僅僅限于一種文獻形式,它既是一種紙質的固態物體和靜態形式,也是一個動態概念和發展過程,如用作動詞時,系指用文字、符號等各種形式加以記錄、記載等等,古時“志”便可作“誌”解。所以雖然傳統方志館是以展示方志等典籍文獻為主的場所,但這并不意味著當代新型方志館仍等同于單一形式的紙質志書館。其實它既可以是存放傳統紙質方志的“志書館”,也可以是對一“方”區域地情及經濟社會發展現狀進行動態記錄和綜合展示傳播的場所,我們完全可用更為開闊的視野、更為開明的理念和更為開放的現代化手段,來“志”人、“志”事、“志”物,來與時俱進地發展現代化地方志事業。

例如,2013年新建北京方志館的定位就是:地方志、地情資料的收藏展示中心,市情、地情的研究咨詢中心,地方文化的交流活動中心,愛國、愛鄉、愛崗位的教育基地,簡稱“三中心一基地”。其實這也是新世紀以來全國各地方志館建設普遍的定位模式。同樣,在新建江西方志館中,除了像傳統方志館一樣以收藏保管、展覽展示為基本方法外,還專設了“方志與治國理政”“方志與經濟史研究”“方志與區域文化建設”“方志與傳統產業開發”“方志與城市建設”等等新內容,而且把重點放在讀志用志上。顯然,與傳統形式相比,它大大拓展了方志館的展示內容,有效增強了方志館對社會公眾的吸引力。

3.2 啟示之二:以現代化手段構建發展新平臺

當今時代,圖書館等傳統文化場所已不再僅僅是一個實體存在的物理空間,而是越來越注重依靠“智慧城市”等全新理念和現代化數字手段,其服務領域不斷拓展,平臺載體不斷創新,運行機制也日趨完善。如國家圖書館委托北京中易電子公司承擔的古代“地方志”全文數字化(一期)工程,總數約330萬頁,每頁平均500字,共計約16億5千萬字,是當時我國也是國際上中文全文數字化信息處理難度最大、工程量最大的系統工程。對大量志書的數字化成果,既可使大量束之高閣的珍稀文獻與社會見面,使當代讀者足不出戶,通過現代化手段便能實現資源共享;又可使這種民族獨有的傳統文化形式以安全便捷的方式生存延續,弘揚光大。

又如上海圖書館近年來傾力打造的“歷史文獻統一檢索平臺”,已成為國內圖書館界最大規模的館藏文獻全文數據庫。其創立的“無障礙數字圖書館”則是國內首個提供無障礙閱讀、在線聽書的數字圖書館,消除了殘障人士和老年人的信息鴻溝,從而建起了一座“無邊界的圖書館”。

而且,借助于現代化手段,目前圖書館業界的視野已不再局限于一地一館,而是著眼于在更大范圍內構建網絡,拓展領域。如早在2003年,杭州圖書館便對全市所轄7個縣(市、區)的圖書館實行“一卡通”聯網服務,這是公共圖書館第一次實現跨區域共建共享服務,也是國內圖書館業第一次實現城鄉區域一體化聯動服務。該館還在此基礎上,逐步建立了面向全市所有縣(市、區)的“中心館——總分館體系”,即以杭州圖書館為中心館,所屬縣(市、區)館為總館,鄉鎮街道館為分館,村和社區館為亞分館,從而真正實現了城鄉公共圖書服務體系的全流通、全覆蓋。這種公共服務均等化指導下的服務理念和運行模式,最大限度解決了按行政級別配置資源所帶來的城鄉差距等矛盾,使城鄉各類讀者都能享受到同等服務,也使公共文化資源發揮了最大效益。

這種變革對方志館建設的啟示在于:

在中國歷史上,以紙質志書為主要形式的傳統方志館,對保存、傳播和弘揚中華民族的傳統文化起過十分重要的作用。在計算機等現代化手段出現以前,事實上不可能出現其他形式特別是現代意義上的方志館。而且即使在當代社會,仍應建設和保留一定數量這種類型的方志館,它對顯示民族傳統文化的原生態和厚重度,對延續和弘揚區域文化,都具有重要意義。但要看到,傳統紙質志書等歷史文獻的地位在古代社會之所以如此顯赫,對人們的影響之所以如此重大,與當時人們接受信息的渠道單純、視野閉塞,與當時文化的傳播形式單調、速度緩慢等有不同程度的關系。很顯然,古代社會既沒有電視、網絡等現代化傳播手段,也沒有飛機、動車等現代化交通工具,人們的接觸面窄,活動范圍小,相當程度上只能通過紙質文獻學習知識,了解社會。今天,人類不可能再回復到傳統社會,我們同樣也不能苛求當代所有人都選擇一種傳統模式。因此,在堅定不移地堅守傳統,始終不渝地弘揚國粹的同時,方志界也要與時俱進,因人而異,特別要選擇一些更能為當代人喜聞樂見的形式來展現傳統文化,使其在當代社會再放異彩。例如,開發志書等歷史文獻的電子化文本,構建網絡虛擬方志館,以聲、光、電形式展示地情,等等,以便讓更多的人通過現代化手段來感受民族文化的博大精深和獨特魅力,這非但不是對傳統文化的離經叛道,反而是新形勢下對傳統文化的繼承、弘揚和創新、完善。

3.3 啟示之三:以人本宗旨提升服務新水平

現代文化場館越來越注重向全體社會公眾敞開大門,并紛紛以多種舉措和真誠服務贏得社會。在這方面圖書館業步伐更快,成效更明顯。如與以往圖書館建筑以藏書為中心根本不同,現代圖書館首先在建筑格局上十分強調“以人為本”的建設理念,即功能、布局設施及內外環境的營造,皆以人為中心,注意處處給讀者以親切和關懷,充分考慮讀者的意愿和習慣,以方便讀者利用文獻信息和進行交流活動為出發點和歸宿,以為讀者提供舒適、優美的環境為最大追求。同時在服務與管理上以全開架形式形成“人在書中、書在人旁”、文獻信息應用自如的布局,以使讀者檢索便利快捷,網絡電子資源隨手可得,咨詢服務隨處可求。[17]如于2008年11月開始實施的國家《公共圖書館建設標準》明確要求,各級公共圖書館的藏書區、閱覽區面積之和占60%-55%,如果再加上咨詢服務區、公共活動與輔助服務區,主要供讀者使用的面積最低達到80%。充分體現了為以人為本的建設理念。

而且,這種理念和舉措不再局限于圖書館原有的場館空間,已逐步向外擴展,向下延伸。如早在2004年,浙江圖書館便率先在國家、省級公共圖書館中實行免費開放,并在全國率先開通網絡圖書館,構建城鄉一體化的公共圖書館系統“一卡通”工程。2008年9月,杭州圖書館新館又成為國內第一家實現免證、免押金、免服務費的圖書館。更可貴的是,這種改革創新還不僅局限于外在形式,而是體現在內在精神和各細微環節。不少圖書館已紛紛把人文關懷向所有人群特別是社會弱勢群體逐步延伸,如從2003年杭州圖書館向社會免費開放起,該館就真正敞開了大門,甚至連乞丐都允許入內閱覽。杭州圖書館館長褚樹青的理念是:“我無權拒絕他們(乞丐等讀者)入內,但您(其他讀者)有權選擇離開。”應當說,這既是人本理念的自然回歸,同時也是社會進步的標志。正如國家圖書館館長周和平所言:“今天的圖書館早已不是傳統意義上單一的文獻借閱場所,它正在日益成為一個城市重要的開放公共空間,既為城市傳承歷史、延續文明、拓展未來提供了重要的資源基礎,更為人們提供了一個日常交流和文化休閑的場所,一個提高學習能力與創新能力的場所。”[18]

這種變革對方志館建設的啟示在于:

地方志是中華民族特有的一種傳統文化形式,但“紙質文獻”的特定形式和“述而不論”等特定的編纂規則,客觀上使其內容厚重深奧,形式刻板枯燥,遠不如動漫、3D等現代化影視產品來得生動形象,從而使當代人特別是一些青少年或對其心存敬畏,敬而遠之,或日漸冷漠,避而遠之。目前,一些已建成開放的方志館門前冷冷清清,觀眾寥寥無幾,如一家新建省級方志館一年訪客量大約只有二千多人,只相當于該省一家市級博物館一天的觀眾接待量。當然,兩者具有不可比因素,但結果卻不得不令人深思。從一定意義上說,這是由地方志書固有的傳統特征和單一形式所決定的,這種狀況也是社會發展的一種自然現象。但我們應清醒地看到,當一種體制向另外一種體制轉型時,由傳統封閉的均衡狀態到現代開放的不均衡狀態是社會發展的必然趨勢。在這種環境中,公眾相應有四個特點:獲知信息的渠道越來越豐富,選擇方式越來越多,發展空間越來越大,自主意識越來越強。[19]因此,在充分借鑒運用現代化傳播手段的同時,又不能完全依賴物質手段,還要像圖書館那樣,用更為親民的理念,更為優質的服務,讓更多的人親近傳統,走進歷史。相反,如果不做這樣的創新努力,傳統文化自身的影響范圍可能會日益萎縮,與當代社會漸行漸遠,這恰恰是傳統文化的悲哀,某種意義上也是當代地方志工作者和文化建設的失職。

當然,借鑒不是“克隆”,學習不是照搬,兩者畢竟既有共性又各有特性。關鍵是如何在借鑒基礎上提升,在改革基礎上創新,這才是長期以來圖書館業改革發展的真諦真經,也是對方志界建設當代新型方志館最重要的啟示。

〔1〕 邱文杰.中國圖書館發展的分期與特征[J].中國人民大學復印資料“情報資料工作”,2008(2)

〔2〕 顧志興.浙江藏書史(下)[M].杭州出版社,2006:10

〔3〕 江慶柏.任鳳苞與地方志收藏[J].中國地方志,1999(4)

〔4〕 劉平平.館藏浙江通志述略[J].中國地方志,2005(5)

〔5〕〔13〕〔14〕〔15〕 鄒華享.中國公共圖書館地方文獻工作概述[J],

圖書館,1998(6)

〔6〕 史梅.高校圖書館地方文獻資源的建設與思考——以南京大學為例[C],2013年中圖年會交流論文

〔7〕 張升.民國時期方志搜求熱初探[J].中國地方志,2004(1)

〔8〕〔9〕 周迅.中國的地方志[M].商務印書館,1998:23

〔10〕 陳橋驛.中國方志資源國際普查芻議[J].中國地方志,1996(2)

〔11〕 董郁奎.民國初年續修《浙江通志》述評.2013年未定稿

〔12〕 分別參見張喜梅.張元濟與地方志藏書[J].中國地方志,2007(6);閘北之戰,東方圖書館毀于戰火[J].文史參考,2012(2)(上)

〔16〕 李農.歐美圖書館、博物館、檔案館館際合作趨勢[J].圖書館雜志,2008(8)

〔17〕 幸玉亮等.圖書館建筑研究十年(1996-2005):核心研究者和主流觀點[J].大學圖書館學報,2007(5)

〔18〕 周和平.數字圖書館的建設與發展[N].文匯報2012-07-30(D)

〔19〕 潘捷軍主編.傳承與發展:21世紀的浙江地方志事業[C].浙江人民出版社,2011:10

On Historical Contributions and the Realistic Enlightenment of Libraries to the Construction of Local Chronicles Museum

Pan Jiejun

Local Chronicles Museum is a symbol place where Chinese traditional culture can be well demonstrated. However, it is mainly attach itself to various forms of libraries in early stage. But now all kinds of modern libraries has emergenced, that has played an important role in the development of Local Chronicles Museum. Especially, the contemporary libraries hold the belief to expand business with an open concept, build a developmental platform by modern means, and improve the service level with the idea of people oriented. All of these have provided an inspiration and demonstration effect on the construction of new Local Chronicles Museum.

Library;Local chronicles museum;Construction;Contribution

*本文系作者主持的“2013國家社科基金項目”(項目編號:13BTQ003)《中國方志館研究》的階段性成果之一。

G259.29

A

潘捷軍,男,1960年生,浙江省地方志辦公室主任,省社科院研究員。