綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究

陶曉明

((四川師范大學(xué)地理與資源科學(xué)學(xué)院,四川 成都 610066)

“十八大”報(bào)告指出。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。需要產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)是每個(gè)國家和地區(qū)都會(huì)面臨的問題。且各地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)策各異。綿陽市既是我國唯一的科技城。又是成渝經(jīng)濟(jì)圈中心城市。近年來,綿陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到相關(guān)學(xué)者的關(guān)注。主要包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與土地利用結(jié)構(gòu)的互動(dòng)關(guān)系[1]、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織、構(gòu)建先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類型和產(chǎn)業(yè)模式[2]等方面。隨著新一輪西部大開發(fā)的推進(jìn)。綿陽市在成渝經(jīng)濟(jì)圈乃至西部地區(qū)的重要地位日益凸顯。關(guān)注綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化就顯得尤為必要。本研究基于偏離份額模型(SSM)。對(duì)綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行定量分析。并提出相關(guān)對(duì)策建議。以期為綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化提供決策參考。

1 偏離份額模型

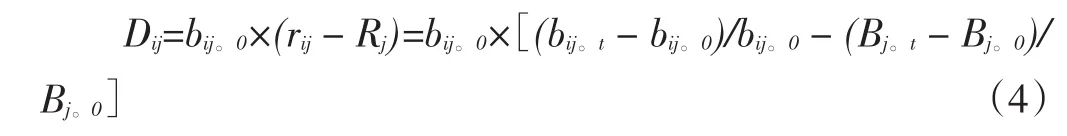

偏離份額分析法(Shift-Share Method)于20世紀(jì)60年代由Dunn、Perloff等人相繼提出。后經(jīng)Dunn總結(jié)并完善。被廣泛應(yīng)用于區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析的研究中。SSM將研究區(qū)域(本研究為綿陽市)與背景區(qū)域(本研究為四川省)的經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)行比較。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素和競爭力因素兩方面解釋區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長差異。具體指標(biāo)及公式如下[3]:

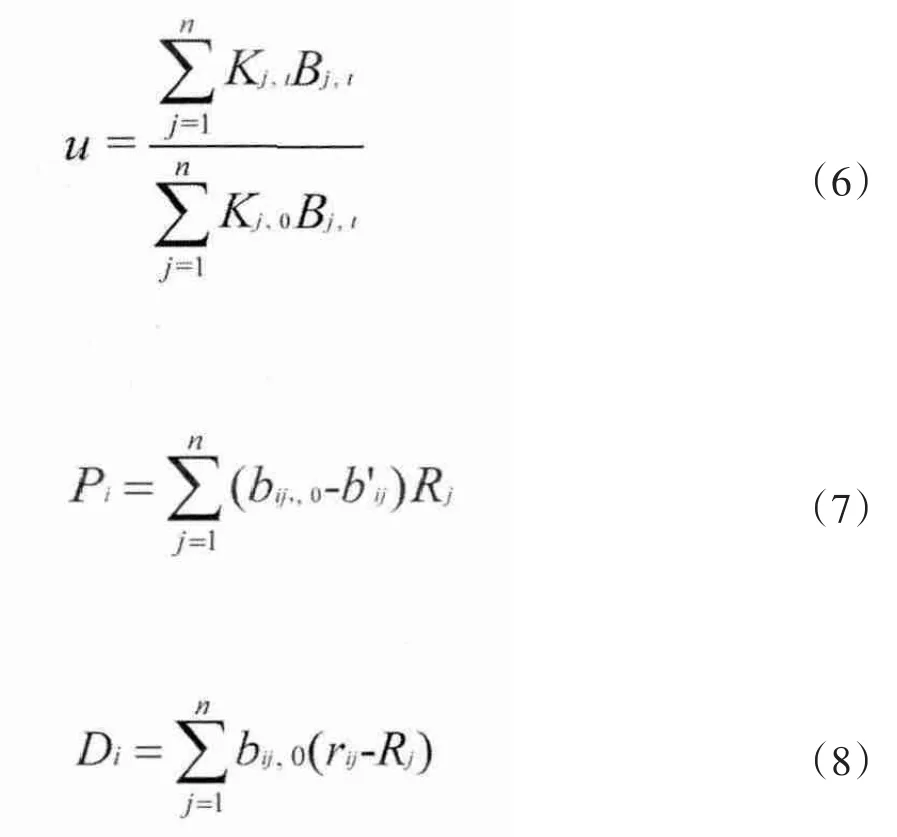

式中:rij為研究區(qū)域i第j個(gè)產(chǎn)業(yè)部門在[0。t]時(shí)間段的變化率;Rj為背景區(qū)域j產(chǎn)業(yè)部門在[0。t]時(shí)段內(nèi)的變化率;b'ij為區(qū)域i各產(chǎn)業(yè)部門以背景區(qū)域所占的份額進(jìn)行規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化;Nij是份額分量。表示區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)部門如按背景區(qū)域的平均增長率發(fā)展所產(chǎn)生的變化量;Pij是結(jié)構(gòu)分量。表示區(qū)域相應(yīng)部門比重的差異引起的區(qū)域i第j部門增長相對(duì)于背景區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)所產(chǎn)生的偏差。反映區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類型對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響;Dij為區(qū)域i第j部門增長速度與背景區(qū)域相應(yīng)部門增長速度差別引起的偏差。反映區(qū)域i的j部門相對(duì)競爭能力;Gij為研究區(qū)域[0。t]時(shí)段內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長量。

2 綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)證分析

2.1 結(jié)果初步分析

以四川省為背景區(qū)域。以2004-2013年為考察期。對(duì)綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行定量診斷分析。揭示綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在的問題。為進(jìn)一步提出綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)策提供依據(jù)。將綿陽市三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)(表1)代入公式(1)-(4)。得出綿陽市產(chǎn)業(yè)部門的偏離份額(表2、表3)。

表1 綿陽市和四川省三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 單位:億元

表2 綿陽市三次產(chǎn)業(yè)偏離份額分析

從表1可以看出。2004-2013年綿陽市和全省三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均為正增長。但綿陽市各產(chǎn)業(yè)增長速度均低于全省增長速度。綿陽市第一產(chǎn)業(yè)增長速度與全省相當(dāng);全省第二產(chǎn)業(yè)增長速度是綿陽市的1.2倍。其中工業(yè)增長速度是綿陽市的1.23倍。第三產(chǎn)業(yè)差距最大。全省增長率達(dá)到綿陽市的1.78倍。從表2可以看出。綿陽市各產(chǎn)業(yè)的Nij值均大于0。表明其各產(chǎn)業(yè)均屬于全省性增長部門。PDij反應(yīng)j部門的增長優(yōu)勢。按PDij值對(duì)綿陽市各產(chǎn)業(yè)部門排序。第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)部門最具增長優(yōu)勢。其偏離分量為293.84億元。第一產(chǎn)業(yè)居中。偏離分量為108.31億元。第三產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱。為93.91億元。建筑業(yè)部門增長優(yōu)勢最弱。僅為72.53億元。

2.2 總體效果分析

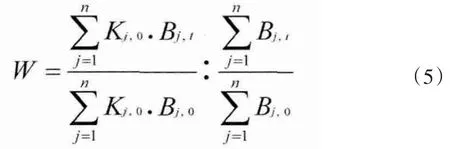

根據(jù)表2。可計(jì)算結(jié)構(gòu)效果指數(shù)-W。競爭力效果指數(shù)-u。總結(jié)構(gòu)偏離分量-P。總競爭力偏離分量-D(表3)。以判斷綿陽市總的結(jié)構(gòu)效果和競爭力。公式如下[3]:。

式中:Kj,0=ej,0/Ej,o和Kj,t=ej,t/Ej,t分別表示研究區(qū)域三次產(chǎn)業(yè)于基期和末期分別占背景區(qū)域(四川省)相應(yīng)部門的比重。

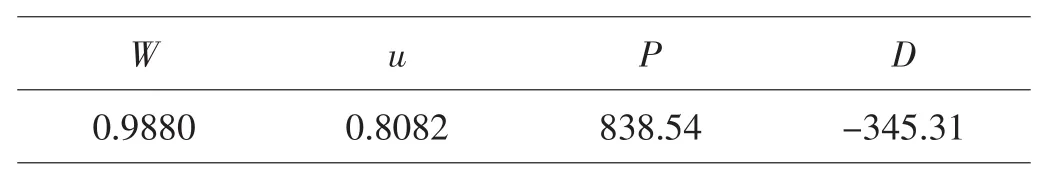

表3 綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的總體效果

從表3可看出。綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏離分量P>0。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于優(yōu)勢地位;競爭力偏離分量D<0。競爭力處劣勢地位;總偏離額為493.23億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的正向作用遠(yuǎn)大于競爭力的負(fù)向作用。

Pij反映i區(qū)域以平均水平為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)劣程度。綿陽市各產(chǎn)業(yè)的Pij值均大于0。表明綿陽市各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)于四川省各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)也表明綿陽市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較好。有利于經(jīng)濟(jì)水平的較快提升。其中。第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢最明顯。Pij值達(dá)408.07億元。其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢主要源于工業(yè)部門;其次。第三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢也比較突出。Pij值為318.52億元;第一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢較好。Pij值為111.95億元。

Dij表示i區(qū)域j產(chǎn)業(yè)的增長是由j產(chǎn)業(yè)相對(duì)全省的增長差異所造成的。綿陽市Dij值均小于零。表明其競爭力較小的部門所占的比重較大。區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。其中。第三產(chǎn)業(yè)的競爭力最弱。其Dij值為-224.61億元;第二產(chǎn)業(yè)的競爭力相對(duì)全省水平也較弱。其Dij值為-117.06億元。其競爭力弱勢主要來源于工業(yè)。其Dij值為-115.21億元。第一產(chǎn)業(yè)也存在競爭劣勢。其Dij值為-3.64億元。

根據(jù)結(jié)構(gòu)效果指數(shù)和競爭力效果指數(shù)可以得出:綿陽市W=0.9880<1。表明其夕陽產(chǎn)業(yè)比重較大。經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整。此外。綿陽市D<0。且u<1。表明綿陽市經(jīng)濟(jì)增長中產(chǎn)業(yè)競爭力不強(qiáng)。在全省地位呈下降趨勢。

3 結(jié)論與建議

綿陽市三次產(chǎn)業(yè)均屬于全省性增長部門。其經(jīng)濟(jì)增長主要由產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢支撐。而產(chǎn)業(yè)競爭力與全省相比較弱。是制約經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)面因素。具體來看。綿陽市第一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效益較為明顯。而競爭力與全省水平相比略顯不足;第二產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯。在三次產(chǎn)業(yè)中居主導(dǎo)地位。但第二產(chǎn)業(yè)競爭力不足。表明其結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度還不至于轉(zhuǎn)化為競爭力優(yōu)勢。第二產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的空間巨大;第三產(chǎn)業(yè)也屬于結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯但競爭力不足的部門。綜合上述分析結(jié)果。首先。綿陽市應(yīng)繼續(xù)依靠其堅(jiān)實(shí)的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。加快土地規(guī)模經(jīng)營。調(diào)整農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。以科技為支撐。走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)的農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。其次。可依托其強(qiáng)大的科技優(yōu)勢。大力提升制造業(yè)技術(shù)水平。培育科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、附加值高的產(chǎn)業(yè)集群。以第二產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增長。再次。需把握成綿樂發(fā)展帶發(fā)展?jié)摿铀籴尫胚@一歷史機(jī)遇。大力發(fā)展旅游業(yè)。依靠其強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)與商貿(mào)金融業(yè)、物流業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等部門的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

[1]孫芙蓉.綿陽市土地利用結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系研究[D].雅安:四川農(nóng)業(yè)大學(xué).2011.

[2]慶中瑜,李永華.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展[J].綿陽市師范高等專科學(xué)校學(xué)報(bào),2000,19(3):35-40.

[3]崔功豪,魏清泉,劉科偉,等.區(qū)域分析與區(qū)域規(guī)劃[M].北京:高等教育出版社,2006.