陳長文:兩岸關系明年或可變得更好

王齊龍

5歲隨家人從大陸到臺灣的陳長文,如今已年過七旬。1990年前后,在兩岸尚未展開官方渠道接觸的背景下,他先后以臺灣紅十字組織秘書長和海峽交流基金會(以下簡稱“海基會”)副董事長兼秘書長的身份推動兩岸進行溝通、交流。

但由于與李登輝的政見不同,對民進黨“執政”時期海基會所扮演的角色感到不滿,陳長文先后于1992年底和2006年辭去海基會秘書長和董事職務。

在海基會成立初期,陳長文在兩岸交流事務過程中所扮演的“推手”角色,也讓外界長期關注其相關論述。

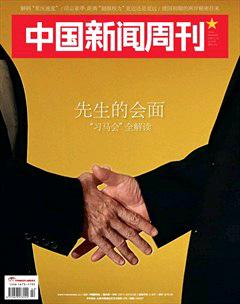

過去數年中,這位意見領袖多次臺灣主流報章上撰文,表達對兩岸領導人早日會面的愿望。在“習馬會”之后,陳長文接受了《中國新聞周刊》專訪。

陳長文。圖/中新

雖然說是遲來了,但終于來了

中國新聞周刊:此番“習馬會”在新加坡舉行,對兩岸關系發展來說有怎樣的意義?

陳長文:習先生和馬先生在新加坡的會面有非常重大的意義。兩人的見面使得兩岸關系構建了一個高層之間接觸的一個基礎。

國民黨繼續執政或不繼續執政,都不會令臺灣老百姓感到意外。

但對兩岸關系來說,兩岸關系能有今天的局面來之不易,也為全世界所矚目。

我1991年到中國大陸時,北京的機場還沒有臺灣南部農業縣的小機場現代。可是幾年前到了北京、上海,要比臺北現代得多。大陸經濟得到長足發展,大家都寄予厚望,認為中國共產黨領導得很棒。

10月3日,來自海峽兩岸的中學生齊聚臺灣金門,共同參加首屆兩岸成年禮同享歡樂。期間學生們舉行了“負重遠行”“知書達理”“登高望遠”等闖關活動,并參加成年宣誓及才藝表演,增進了友誼和交流。 攝影/本刊記者 任海霞

反過來,我又看到一個問題,中國共產黨對臺灣的角色如何認識,對大陸將來的發展是怎么看。

“十三五”規劃中將扶貧列為重要內容,大陸將繼續提升他們的生活水平。另外,我相信習先生能看到,臺灣在國際社會里能扮演什么角色。臺灣能夠與大陸一起在國際組織里表現“兩岸一家親”的角色。

我個人體會是,馬英九和習近平的會面能奠立大陸和臺灣方面接觸的基石,將來臺灣(方面)領導人能續用這樣的平臺,與大陸領導人們見面。

當然見面的基礎是兩岸領導人同意的基礎,也就是馬先生和習先生在新加坡見面彼此間的共識。

中國新聞周刊:1993年“汪辜會談”舉行時,你是怎樣的一個心情?

陳長文:“辜汪會談”舉行的時候,我沒有去。我1992年時就辭去了海基會秘書長職務。

我和海基會的關系很深,與辜振甫、汪道涵都很熟悉。就位階來講,汪先生的身份在大陸有其個人的地位。辜先生在臺灣雖然沒有擔任官方職務,但也是很資深的顧問。我跟他非常熟,很清楚他對臺灣、大陸的思考。

我覺得他在天之靈,應該會同意我剛才所講的話,相信他會同意,只要是能追求“良制”,兩岸關系一定是平順的,是發展的。不但對兩岸好,也是對華人世界交出的好成績。

中國新聞周刊:你得到“習馬會”即將舉行的消息時,感到意外嗎?

陳長文:意外,因為這一訊息是突然間曝出的。

但總的來講,應該是意外的驚喜。驚喜,另一層的意思是表示喜悅,是正面的。因為兩岸關系來之不易,能有領導人以這種方式來展現兩岸關系的繼續發展,這是再清楚不過的訊息了。

明年會不會變化呢,我的答案是明年應該不至于有變化,(兩岸關系)可以更好。

中國新聞周刊:你此前在接受媒體采訪時說,“習馬會”遲來了,為什么會這么說?

陳長文:兩岸官員接觸已經有三四年了。從一開始海基會全是民間人士,到此后有官員以顧問等身份進入到海基會,因此兩會的接觸就已經是準官方的接觸了。

后來也看到陸委會、國臺辦開始接觸了。習近平先生和馬英九先生見面,當然該出現的。雖然說遲來了,但終于來了,應該說是好事情。

中國新聞周刊:你認為,“習馬會”后會對兩岸工商業帶來實質上的影響嗎?

陳長文:兩岸工商業界彼此間接觸已經很多。譬如,11月3日和4日,蕭萬長(兩岸共同市場基金會榮譽董事長、兩岸企業家峰會臺灣方理事長)還在南京出席兩岸企業家紫金山峰會。兩岸經貿往來非常密切,兩岸企業家都能體會到企業的發展對兩岸關系所扮演角色,有共同諒解、共同想法,因此全力以赴,支持、鞭策官員,來創造優良制度早日出現,這就是我們希望早日能看到的。

多數人的意見究竟還是正道

中國新聞周刊:在臺灣也能聽到一些關于“習馬會”的負面看法,你覺得大部分民眾都會支持這次會面嗎?

陳長文:在臺灣的多元環境中,有不支持的聲音,完全不意外。一是因為他們可能有誤會,或者是有一群人出于意識形態考慮,就覺得兩岸不應繼續發展彼此的關系。

我覺得政府應該要讓老百姓感到心安,讓老百姓能夠了解不安的部分,不需要有不安全感,或者是可以做得更好。

自從“馬習會”消息出現后,很快臺灣官員就舉行了一連串的記者會,不斷希望將信息帶給支持的人,同時也不斷說服不支持的人,或者讓他們安心。

中國新聞周刊:以你多年的經驗和觀察,如果民進黨贏得選舉,會否延續兩岸常態性會面呢?

陳長文:如果是民進黨當政,它需要回應選民的支持,選民是什么樣子的分布。

這次“馬習會”未必對國民黨會有幫助,但肯定對臺灣所有民眾有幫助。

只要大陸繼續發展,大陸對臺灣只會更好,不會不好。大陸足夠大,有這個能力。臺灣老百姓眼睛是雪亮的,多數人的意見究竟還是正道。