中國高新區技術趕超效應分解及影響因素研究——基于52個國家級高新區面板數據的檢驗

姜彩樓,查 穎

(南京信息工程大學 中國制造業發展研究院,江蘇 南京210044)

一、引言

高新區是我國發展高新技術產業的重要空間載體,經過20 余年的跨越式發展,已經形成了巨大的經濟規模,成為宏觀經濟重要組成部分(姜彩樓,2014)[1]。由于經濟增長具有在特定空間和產業部門集聚的傾向,以資本推進的方式在特定區域形成高新技術產業發展“特區”,不僅能夠形成高新技術產業增長極,還能夠形成重要的區域創新源。我國高新區發展大多依托于智力密集的大中城市,不僅能夠獲得基礎設施配套、規模化的市場需求以及豐富便捷的商業信息等外部效應(Lasuen,1969)[2],還能夠利用本土創新資源推動高新區技術升級。成功的高新區具有產業集聚和創新集聚的雙重特征,前者不僅能夠節約生產成本、產生規模效應及促進專業化分工(Weber,1929)[3],而且能夠促進市場結構和技術結構優化,并嵌入全球價值鏈帶動區域發展。由于技術創新具有在時間和空間上成群出現的特征,高新區創新資本一旦形成集聚以后,就容易出現自我強化傾向,并能夠從本地擴展到跨國公司主導的全球貿易范圍(Hart,2003)[4]。在高新區發展初期,資本集聚是重要的推動力量,但是由于規模報酬遞減的作用,以資本集聚作為推進力的趕超極容易陷入停滯狀態,因此,探索內生性的技術趕超成為研究者關注的重點(Lee,Lim,2001)[5]。

技術趕超受到多種因素的影響,人力資本質量、研發(R&D)溢出以及干中學等是重要的影響因素,而吸收能力是區域、行業和國家從落后向領先轉變的關鍵(Lucas,Robert ,1988;葛守昆,2014)[6-7]。Gerschenkron(1962)[8]認為后發區域應該選擇更具生產效率的成熟技術以獲得規模經濟,因此,技術趕超實際上可以歸納為一個以單向技術積累為主線的多途徑追趕過程。Perez 和Soete(1988)[9]強調技術趕超和經濟趕超的協同作用,這意味著技術趕超不應該依賴于單一的資本積累或者技術積累,而是二者協同交互的過程,尤其是在經濟全球化和信息技術深入發展的條件下,借助于成熟的“技術-經濟”范式更容易取得成功。此外,市場結構、創新氛圍與科技競爭水平、發達國家和地區的投資以及高新技術產品貿易性溢出等(Autant Bernard C,2006;周錦,2014)[10-11],也被認為是影響技術趕超的重要因素。

上述文獻表明,技術趕超不僅要考慮到新技術帶來的技術前沿面上移,還要考慮對現有技術前沿的利用效率以及規模效應等。中國高新區技術趕超是在招商引資和自主創新等多種戰略環境中進行的,如何測度高新區在不同維度的技術趕超效應,對于評價中國高新區發展路徑具有重要的意義。與此同時,各種形式的發展戰略以及空間環境等因素對于中國高新區技術趕超有著復雜的影響,在統一的模型框架下對這些影響因素進行檢驗顯得尤為必要。本文將基于Lovell(2003)[12]對Malmquist 指數的分解思路,對中國高新區技術趕超的多維來源進行分解測度,并以52個國家級高新區1998-2012年的數據為對象①,采用逐步回歸法提煉出影響中國高新區技術趕超的關鍵因素,努力提供有價值的發現。

二、中國高新區技術趕超的效應分解

由于單位勞動產出效率、全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)等指標過于抽象,難以反映出技術趕超的多維特征。筆者根據Lovell(2003)[12]的Malqmquist指數構造機理,構建相應的指數并采用Matlab11a軟件計算線性規劃方程,以獲取中國高新區技術趕超的多維效應。

假設高新區為決策單元(DMU),x和y分別為投入和產出矩陣,則Malmquist指數可以表示為:

用‘ot’ 表示t期規模報酬可變下的最佳技術前沿面,式(2)可以表示為:

分離出規模效率,可得:

根據上述指數構建思路,通過Matlab11a軟件計算線性規劃方程分別獲得技術前沿面變化(TECH)、規模效率變化(SECH)和管理效率變化(PECH)。

表1 給出了我國52 個國家級高新區1998-2012年技術趕超效應的分解測度結果。可以看出,中國高新區的全要素生產率在研究區間內呈現明顯的倒“U”形,在2003年到達峰值1.134,其他絕大部分年份大于1.0,反映出高新區整體上保持了較高的技術追趕速度。對全要素生產率指數均值進行分解,可以發現技術前沿面變化的貢獻最高(1.036),其次為管理效率變化(1.026),規模效率的貢獻僅為1.003。其中,技術前沿面變化呈現前高后低的趨勢,尤其是在2003年之前,絕大部分年份保持在1.2 以上,2003年以后則迅速下降到1.0 以下,說明中國高新區技術前沿面的追趕主要發生在2003年以前,近年來反而有下降的趨勢。中國高新區的管理效率指數呈現前低后高的趨勢,除2003年處于1.0以下,其余大部分年份保持了改善趨勢,說明中國高新區在發展后期具備了較高的管理水平。與其他指數相比,規模效率指數絕大部分年份保持在1.0上下浮動,這也反映出規模變化對高新區技術趕超的影響并不顯著。

由于中國高新區技術趕超受到多種戰略環境及空間因素的影響,有必要通過計量模型檢驗高新區技術趕超的影響機制。在變量選擇上,我們將圍繞要素集聚戰略和空間環境支持兩個層面,根據相關理論及研究經驗設置檢驗變量,借助計量模型檢驗相關戰略的實踐效應。

表1 中國高新區技術趕超指數

三、檢驗模型設定

根據Agion(2004)[13]等關于內生增長的論述,從要素投入、空間集聚和環境控制等具體變量(段會娟,2012;張慧明等,2012)[14-15]入手構建模型,對影響高新區技術趕超的關鍵因素進行提煉。具體形式如下:

式中下標i表示各高新區單元,t代表年份,因變量TE代表高新區的技術趕超。等式右邊的C為高新區特定的常數項,Input為高新區增長的直接投入變量,Aggl 為反映高新區空間組織效應的變量,用于檢驗相關空間組織形式對于高新區趕超的影響,X為影響高新區趕超的其他控制變量,如區域資源稟賦、不同空間格局下的競爭效應、模仿效應等。εit為時變誤差項。

在投入變量中,將重點考慮資本形成對于高新區技術趕超的影響(姜彩樓,2014)[1]。由于資本形成在某種程度上反映了政府部門對于高新區資本集聚的戰略導向,對這一變量的檢驗將有助于對招商引資等實踐行為提供計量學上的解釋。資本形成可以從資本廣化和資本深化兩個維度進行度量,資本廣化是在資本結構保持不變的情況下進行的資本規模擴張,是外延型經濟增長的主要動力,資本深化主要表現為人均資本設備的提升,將會推動內含型經濟的增長。為了反映出不同維度資本變化對于高新區技術趕超的影響,分別將固定資本增長速度(Fixed)和人均資本變化率(Stru)作為待檢驗變量。考慮到人力資本在創新型經濟中的基礎性地位(陳濤,2014)[16],這里將人力資本形成速度(Human)作為重要的檢驗變量,用于實證檢驗的輔助參考。

在高新區趕超的空間組織方面,區域專業化集聚是最主要的推進形式,一方面能夠通過彈性專精、規模效應等途徑促進高新區增長,還能夠以技術溢出等方式促進園區全要素生產率提升。度量空間專業化集聚的指標有Hoover 系數、區位熵等,這里使用區域專門化率進行度量,計算公式如下:

其中,gi和gt分別表示第i個高新區的經濟總量以及所有高新區樣本的經濟總量,Qi和Qt分別表示第i個高新區母城的經濟總量和所有高新區母城樣本的經濟總量。Aggli指標反映了第i個高新區的相對集聚能力,如果區域專門化率大于1,則表明高新區專業化集聚能力較強,區內產業增長活躍,反之則表明專業化集聚能力較弱,區內產業出現衰退。這里采用區域專門化率作為待檢驗變量,標記為Aggl。

在高新區之間,由于趕超激烈,彼此之間在引資政策及管理手段上會存在高度借鑒和模仿,有效的引資政策及管理手段也很容易擴散開來,成為高新區技術進步的重要動因。通常意義上,這類借鑒和模仿主要取決于高新區之間的增長差距和技術差距(尹建華,周鑫悅,2014)[17],選擇本年度增長最高值作為參照指標,使用技工貿最高值/高新區技工貿來衡量增長差距(Ygap),使用勞動生產率最高值/高新區勞動生產率來衡量技術差距(TECHgap),用于檢驗高新區之間的競爭效應和模仿效應。此外,考慮城市科技投入對高新區技術進步的影響,標記為Buget。

在空間變量中,土地成本是影響集聚的重要變因素(Webber,1929)[3],這在我國高新區發展初期的各類優惠政策中有所體現。采用城區土地價格作為反映區域土地成本的變量。由于土地價格數據難以直接獲得,這里使用城區經濟總值/土地面積來表示,標記為Land。

生產與營銷的分離是高新技術產業活動的重要特征,良好的交通運輸條件無疑能夠優化資源配置、降低生產成本。這里使用城區平均道路密度作為交通條件變量,標記為Road。

在我國的經濟發展格局中,較高的城市開放度有助于吸引更多高技術含量的外資,并通過干中學和規模效應等方式促進技術趕超(胡國珠等,2013)[18]。這里采用高新區母城的實際利用外資來反映城市開放度,標記為FDI。

構建如下技術追趕方程:

應變量TE 分別使用全要素生產率指數(TFP)、技術前沿面變化指數(TECH)、管理效率指數(PECH)和規模效率指數(SECH)來表示。由于上述方程變量是在相關理論及已有研究經驗的基礎上設定的,變量之間可能會受到多重共線性的干擾,這里結合膨脹因子分析法(VIF)和后向逐步回歸法,最大限度識別出影響變量。研究樣本為52個國家級高新區及其所在城市的相關變量,樣本區間為1998-2012年,數據資料主要來自于科技部火炬中心(1999-2005)、《中國火炬統計年鑒》(2006-2013)、《中國城市統計年鑒》(1999-2013)和中經網數據庫。研究變量統一采用環比形式,能夠體現出較上一期的“趕超”特征。

四、結果分析

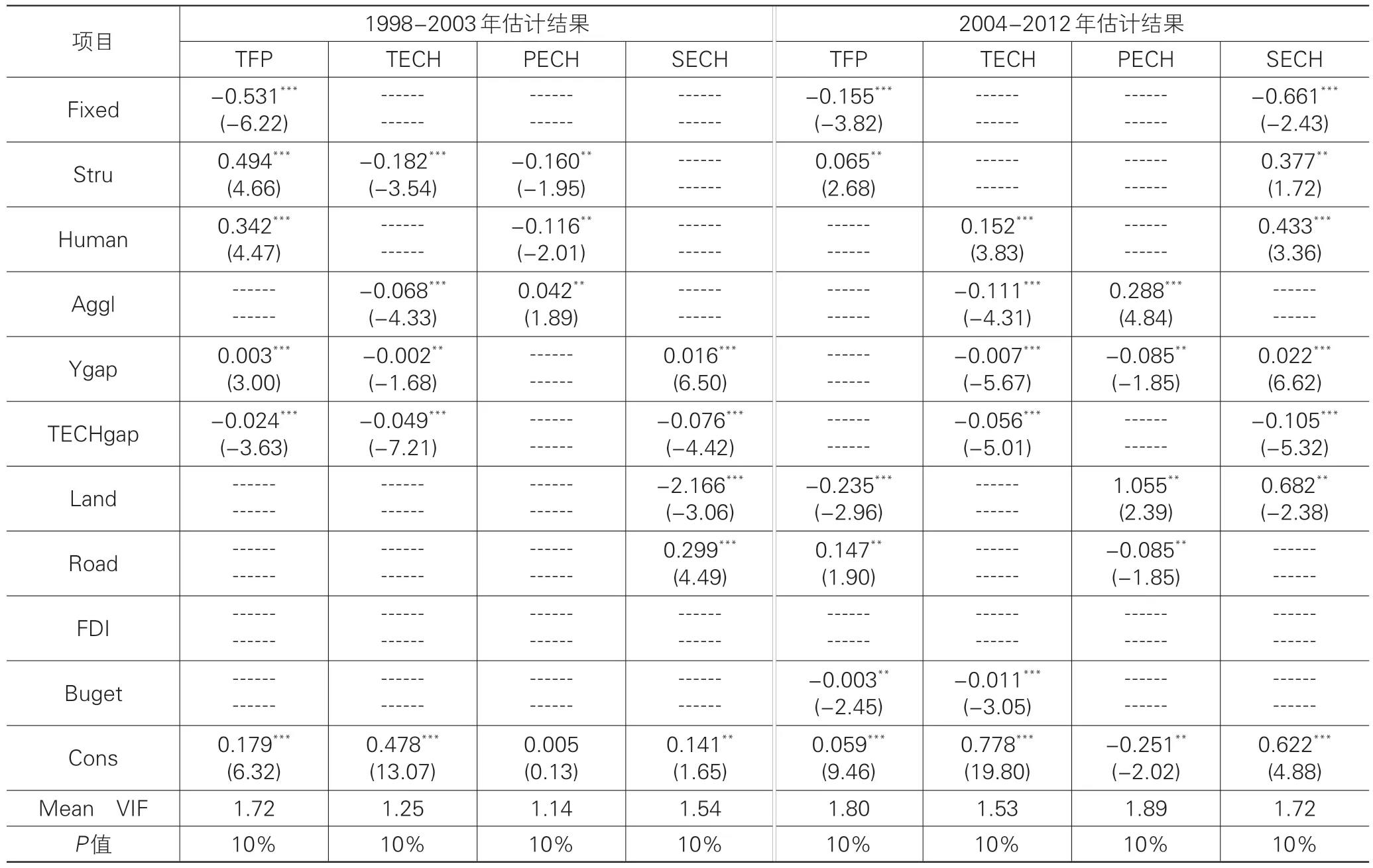

本文將顯著性水平設定為10%,未通過10%顯著性水平檢驗的變量將被去除并重新進行估計,直至所有變量都能夠通過檢驗。結合VIF 分析,該方法可以在模型設定的基礎上對相關變量進行驗證并提煉出關鍵因素。表2 和表3 給出了高新區技術追趕方程的總體估計結果和分階段估計結果,顯示所有估計方程的膨脹因子均值都在經驗值2.0 以下,膨脹因子最大值均小于經驗值10.0,表明設定的模型通過了檢驗,未受多重共線性影響。

表2 總體樣本估計結果

表3 分階段樣本估計結果

在整體樣本的檢驗中,變量Fixed在所有方程中均通過了1%水平的顯著性檢驗,且相關系數均為負數,說明高新區固定資本規模擴張具有抑制全要素改善的特征,這提示高新區亟須改變傳統的由資本集聚推進方式,轉向內源性創新投入。作為反映資本結構變化的變量,Stru對TFP和SECH的影響顯著為正,反映出在高新區技術趕超過程中資本深化是推動全要素生產率改善的重要力量,對于具備規模效應的園區尤為顯著。就資本結構而言,中國高新區的資本深化已經接近穩態,人均資本至2004年已經轉為負值,如果高新區無法獲得其他方式的技術進步,依賴于資本深化的技術趕超將難以為繼。變量Human 對TFP、TECH 和SECH 的影響顯著為正,表明高新區人力資本投入不僅能夠推動技術前沿面上移,還能夠促進規模效率改善,反映出高新區發展具備創新型經濟的特征。

在高新區的擴張過程中,創新型資本和新技術的專業化集聚通常會形成溢出效應,并刺激新技術不斷涌現以提升技術前沿面。在對空間效應的檢驗中,變量Aggl 對TECH 的影響顯著為負,對PECH的影響顯著為正,這意味著在實踐層面,高新區作為特定的空間組織形式促進了管理效率的提升,但是阻礙了技術前沿面的上移,高新區無法通過自我演化實現技術趕超。從母城科技支出的影響來看,變量Buget 對TECH 的影響顯著為負,對PECH 的影響顯著為正,這也反映出母城科技支出與高新區之間的技術鏈接較為薄弱,難以提供有效的支撐。

反映高新區增長差距的變量Ygap 對SECH 的影響顯著為正,對TECH的影響顯著為負,說明在以經濟增長為主要考核指標的形勢下,高新區之間的趕超競爭將導致規模效率的改善,而影響技術前沿面的提升。反映技術差距的變量TECHgap 對SECH 和TECH的影響均顯著為負,說明技術水平較低的高新區技術前沿面提升更加困難,如果這種狀況得不到改善,中國高新區的技術進步將出現進一步分化。

在對區位變量的檢驗中,變量Road 對SECH 的影響顯著為正,變量Land 對SECH 的影響顯著為負,但是對TECH 的影響顯著為正,本文認為,這主要是由于交通發達區域的高新區更容易集聚傳統資本獲得規模效應,而土地成本比較高的區域通常具有更高的發展水平,高新區通常會集聚高技術資本推進園區發展,從而導致技術前沿面上移。

在對城市開放度的檢驗中,變量FDI 沒有通過檢驗,說明城市開放度并未對高新區技術追趕產生實質性影響。在國際分工中,由于中國高新技術產業主要集中于全球價值鏈的加工制造環節,而中國高新技術產品的對外貿易又在不斷強化這一地位③,導致FDI對中國高新區的影響主要集中于加工制造環節,對于技術進步層面的影響較為微弱,這在外資集聚區和傳統工業區的高新區中體現得尤為突出[19]。

考慮到中國高新區技術趕超的階段性差異,將整體樣本劃分為1998-2003年和2004-2012年兩個階段,并對回歸結果進行比較。結果顯示,變量Fixed 在后期對SECH 產生了明顯的抑制作用,而作為反映資本結構變化的變量,Stru在前期對TECH和PECH的影響顯著為負,到了后期對SECH的影響則顯著為正。綜合而言,這是由于中國高新區發展初期勞動密集型資本占據比較大的比重(姜彩樓,2012)[1],而后期則是以高技術資本為主,導致后期資本積聚與規模效率呈負相關。而資本深化在研究區間內具有逐步降低的特征,到了后期變化相當遲緩,與規模效率呈正相關。結合變量Human,在前期對PECH 的影響顯著為負,到后期對TECH 和SECH 的影響顯著為正,反映出人力資本集聚帶來了技術前沿面上移和規模效率改善,說明高新區在發展后期創新型經濟特征更加明顯[20]。

變量Aggl、Ygap和TECHgap在前期和后期樣本中的檢驗結果較為一致。變量Land 在前期對SECH產生顯著的負向作用,而到后期對PECH和SECH產生顯著的正向作用,變量Road 在前期對SECH 的影響顯著為正,而到后期對PECH 的影響顯著為負。綜合起來,本文認為這種差異主要是由于高新區資本從勞動密集型向高技術型轉換引起的。

五、結論與啟示

在對相關文獻進行梳理的基礎上,本文對中國高新區技術趕超的多重效應進行了分解測度,并結合膨脹因子分析和逐步回歸方法檢驗了技術趕超的關鍵影響因素。研究發現,中國高新區的技術趕超主要是由技術前沿面上移和管理效率提升所推動的。高新區長期沿用的資本推進戰略對全要素生產率改善起到了抑制作用,而資本結構深化對高新區技術趕超起到了促進作用。對人力資本集聚的檢驗結果表明高新區后期逐漸出現創新型經濟特征,對區位變量的檢驗結果也支撐這一結論。此外,專業化集聚、高新區之間的技術差距和增長差距均對高新區技術趕超產生了不同程度的影響,母城科技投入和外商直接投資未促進高新區技術進步。綜上所述,提出如下建議。

第一,在動力來源上,高新區要從外源性的產業資本推進向內源性的創新資源集聚轉換[21]。相關政策要將吸引外資研發機構、吸引國際高端創業人才等作為發展重點,加大力度吸收先進產業技術以促進技術前沿面上移。同時要優化提升高新區的創新服務環境,增強高新區創新服務功能,包括構建知識產權交易平臺、推動高新區創業板上市等,提升高新區吸引先進技術的綜合能力[22]。

第二,優化高新區產學研轉化機制,強化高新區創新孵化功能。在全球化進程中,高新區不僅要成功融入國際分工體系,還要盡快融入全球創新體系并獲得優質的“知識供給源”。在實踐層面,不僅要通過加強海外引智等方式強化園區創新功能,還需要從知識供應鏈視角優化現有的知識轉化機制,并通過增強創新孵化功能促進高新區技術升級的良性循環。近年來,各地大力發展的科技創新孵化園以及創新創業特別社區(如南京創新創業特別社區)等,成為高新區提升技術水平的有效方式。

第三,從產業和技術創新層面進一步優化高新區發展的空間格局。經過十余年的發展,高新區和母城在產業和技術創新方面形成了既互補、又雷同的局面,需要通過空間調整強化高新區與母城之間的產業分工與協作[23],同時要加強母城科技創新與高新區技術進步的協同關系,充分利用母城科技創新資源促進高新區技術提升。

注 釋:

①考慮到研究的一致性,本文未考慮由省級高新區升級而來的國家級高新區,并排除了楊凌農業示范區,故總樣本數為52個。

②從貿易結構來看,1996-2004年中國高新技術產品加工貿易比例高達90%,一般貿易比重僅占7%左右,同時,高新技術產品進出口占工業制成品的比重不斷上升,2009年分別達到43.3%和31.1%,說明對外貿易在不斷強化中國高新技術產業專注于加工制造這一國際分工地位。

[1]姜彩樓,馬林,鄭思彥. 中國高新區趕超路徑及影響因素研究[J]. 中國科技論壇,2014(8):103-109.

[2]Lasuen J R. On Growth Poles[J]. Urban Studies,1969,6(2):137-161.

[3]Weber Alfred. Theory of the Location of Industries[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1992.

[4]Hart D A. Innovation cluster:Key concept[R]. Berkshire:The University of Reading,2003.

[5]Lee Keun,Chaisung Lim. Technological regimes,Catchingup and Leap fogging:the Findings from the Korea Industries[J]. Research Policy,2001,30(3):59-483.

[6]Lucas Robert E. On the Mechanism of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[7]葛守昆. 解碼“中國經濟增長”[J]. 閱江學刊,2014(1):5-9.

[8]Gerschenkron A. Economic backwardness in Historical Perspective[M]. Cambridge:Harvard University Press,1962.

[9]Perez C,Soete L. Catching up in technology:Entry Barriers and Windows of Opportunity in Technical Change and Economic Theory[M]. New York:Printer Publishers,1988.

[10]Autant-Bernard C. Where do firms choose to locate their R&D?A Spatial Conditional Logit Analysis on French Data[J]. European Planning Studies,2006,14(9):1167-1170.

[11]周錦,吳建軍. 我國文化產業的創新模式研究[J]. 閱江學刊,2014(5):62-68.

[12]Knox Lovell. The Decomposition of Malmquist Productivity Indexes[J]. Journal of Productivity Analysis,2003,20:437-458.

[13]Philippe Agion,Peter Howitt. 內生增長理論[M]. 北京:北京大學出版社,2004.

[14]段會娟. 我國產業集聚特征及其對經濟增長影響的SGMM分析[J]. 經濟經緯,2012(4):16-21.

[15]張慧明,李廉水,孫少勤. 環境規制對中國重化工技術創新與生產效率影響的實證分析[J]. 科技進步與對策,2012(16):83-87.

[16]陳濤. 典型行業科技人員收入、分配制度效率、幸福感影響關系研究[J]. 閱江學刊,2014(5):55-61.

[17]尹建華,周鑫悅. 中國對外直接投資逆向技術溢出效應經驗研究——基于技術差距門檻視角[J]. 科研管理,2014,35(3):131-139.

[18]胡國珠,鄭文清,夏凡. 對外開放度與江蘇經濟增長關系的區域差異研究[J]. 華東經濟管理,2014(11):5-10.

[19]李強. FDI 對中國經濟發展的負面影響論析[J]. 齊魯學刊,2014(2):110-113.

[20]黃添. 上海自由貿易區的功能及前景探析[J]. 西部論壇,2014(4):35-41.

[21]趙輝. 基于資源租金的資源收益分配機制分析[J]. 長白學刊,2015(1):89-95.

[22]汪洋,何川. 風險投資參與創業板公司的效應分析[J]. 安徽師范大學學報:社會科學版,2014(5):124-130.

[23]毛林峰. 財政支付對居民消費的實證分析[J]. 安徽行政學院學報,2014(5):38-41.