中國省域城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響

譚術(shù)魁 夏婷

摘要:城鎮(zhèn)化是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力,同時(shí)也給耕地資源的利用與保護(hù)帶來了壓力。在中國區(qū)域發(fā)展不平衡的前提下,為揭示不同城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響及其區(qū)域差異,利用我國31個(gè)省(市、自治區(qū))2000-2012年的面板數(shù)據(jù),從省域?qū)用鎭磉M(jìn)行分析。結(jié)果表明:我國的耕地壓力與城鎮(zhèn)化水平之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系;城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力存在顯著的正向影響;城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響呈現(xiàn)明顯的區(qū)域差異。最后從人口質(zhì)量、耕地保護(hù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面提出在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中緩解耕地壓力的相關(guān)對(duì)策與建議。

關(guān)鍵詞:城鎮(zhèn)化水平,耕地壓力,影響,面板數(shù)據(jù)

中圖分類號(hào):F323.211 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

文章編號(hào):1001-9138-(2015)09-0055-62 收稿日期:2015-08-01

1 前言

城鎮(zhèn)化是人類社會(huì)組織結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)化的結(jié)果,也是當(dāng)今世界發(fā)展的必然趨勢(shì)。城鎮(zhèn)化水平與耕地壓力之間關(guān)系密切,部分學(xué)者認(rèn)為城鎮(zhèn)化和耕地保護(hù)是對(duì)立的,趙金蕓(1997)指出,城市建設(shè)用地的外延增長不可避免地會(huì)占用大量耕地資源,造成“吃飯”和“建設(shè)”之間的矛盾更加尖銳;同時(shí)隨著耕地?cái)?shù)量的減少,會(huì)產(chǎn)生大量剩余勞動(dòng)力,從而給城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來巨大壓力。也有學(xué)者認(rèn)為城鎮(zhèn)化與耕地保護(hù)在根本上是統(tǒng)一的,曹雪琴(2001)認(rèn)為:我國的城鎮(zhèn)化發(fā)展速度與耕地的減少之間存在相關(guān)關(guān)系,城鎮(zhèn)化使耕地流失趨向緩和,他指出城鎮(zhèn)化是解決我國土地短缺的重要途徑。大多數(shù)學(xué)者從城鎮(zhèn)化和耕地面積的變動(dòng)關(guān)系來進(jìn)行城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地影響的定量研究。賈紹鳳(1997)經(jīng)過相關(guān)測(cè)算得出,每增加一個(gè)農(nóng)村人口比每增加一個(gè)城鎮(zhèn)人口要多占用47.5%的耕地。吳群(2002)通過建立相關(guān)系數(shù)和回歸模型對(duì)江蘇省的城鎮(zhèn)化水平與耕地面積之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,他認(rèn)為城鎮(zhèn)化水平的發(fā)展有利于耕地資源的保護(hù),加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程和提高土地集約利用水平是協(xié)調(diào)兩者關(guān)系的根本出路。

城鎮(zhèn)化水平與耕地壓力之間既相互制約又相互聯(lián)系,只有城鎮(zhèn)化水平與耕地壓力相協(xié)調(diào),才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與耕地保護(hù)的雙贏。當(dāng)前我國正處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的階段,在耕地面積持續(xù)減少的背景下通過緩和耕地壓力來實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化與耕地保護(hù)的協(xié)調(diào),對(duì)我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)具有十分重要的意義。

2 理論框架與模型構(gòu)建

考慮到本文在研究時(shí)將地區(qū)維度與時(shí)間維度聯(lián)合到一起,既用到了中國31個(gè)省(市、自治區(qū))的相關(guān)數(shù)據(jù),又涉及2000-2012年的年度時(shí)間序列,因此構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型來分析城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響比較合適。運(yùn)用面板數(shù)據(jù)模型,不僅能通過擴(kuò)大樣本容量來提高實(shí)證分析結(jié)論的可信度,還能直觀地反映變量之間的相互關(guān)系。

本文以STIRPAT模型作為理論框架,它是Ehrlich和Holden提出的IPAT方程的隨機(jī)形式。IPAT模型是一個(gè)被廣泛認(rèn)可的用于分析人文因素對(duì)環(huán)境影響的量化模型,而該模型只能得到自變量對(duì)因變量的等比例影響,為了改善該模型的不足,Dietz和Rosa建立了改進(jìn)的STIRPAT模型。其一般形式為:

其中,i、t分別代表地區(qū)和年份;Pre為各地區(qū)耕地壓力;αi為反映個(gè)體差異的變量,表示各地區(qū)的固定效應(yīng),αt表示時(shí)間效應(yīng);Pop為人口規(guī)模(萬人);Urb為各地區(qū)城鎮(zhèn)化水平(%);pGDP為各地區(qū)人均生產(chǎn)總值(萬元);Gra為各地區(qū)糧食單位面積產(chǎn)量(公斤/公頃);Pro為各地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重(%);b、c、d為變量的回歸系數(shù);μit(μit=γi+εit)代表誤差項(xiàng)。

3 數(shù)據(jù)來源與區(qū)域劃分

本文采用2000-2012年我國31個(gè)省(市、自治區(qū))的面板數(shù)據(jù)來研究人口、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素對(duì)耕地壓力的影響。其中,城鎮(zhèn)化水平通過構(gòu)建指標(biāo)體系運(yùn)用熵值法計(jì)算得出;耕地壓力的測(cè)度基于蔡運(yùn)龍(2002)提出的耕地壓力指數(shù)計(jì)算公式得出。人口數(shù)據(jù)選自《新中國60年統(tǒng)計(jì)資料匯編》、2001-2013年的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》。部分省份的城鎮(zhèn)人口缺失數(shù)據(jù)引用自周一星、田帥(2006)的修補(bǔ)數(shù)據(jù)。GDP產(chǎn)值來自《新中國60年統(tǒng)計(jì)資料匯編》和2001-2013的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》。對(duì)于個(gè)別省市的缺失數(shù)據(jù)主要利用“內(nèi)插法”補(bǔ)足或釆用指標(biāo)均值替代。

城鎮(zhèn)化水平測(cè)度方法中以人口指標(biāo)法為主的單指標(biāo)測(cè)度方法存在很多局限性,本文依照全面性、主導(dǎo)性、層次性、操作性的原則,在參考現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上結(jié)合城鎮(zhèn)化內(nèi)涵,確定了新的城鎮(zhèn)化水平測(cè)度指標(biāo)體系(見表1),再運(yùn)用熵值法對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后確定各指標(biāo)權(quán)重。作為一種重要的客觀賦權(quán)法,熵值法能夠深刻地反映出指標(biāo)信息熵值的效用價(jià)值,所給出的指標(biāo)權(quán)重值比AHP法和特爾斐法具有更高的可信度,適合對(duì)多元指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),能夠克服多指標(biāo)變量間信息的重疊和人為確定權(quán)重的主觀性。

我國幅員遼闊,不同區(qū)域的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素都有可能對(duì)耕地壓力造成影響。因此,按城鎮(zhèn)化水平高低分區(qū)域進(jìn)行省域?qū)用嫜芯靠梢愿宄仄饰龀擎?zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的具體影響。本文將我國31個(gè)省(市、自治區(qū))2012年城鎮(zhèn)化水平按表2所示劃分為三個(gè)區(qū)域:高城鎮(zhèn)化水平區(qū)(>70%)、中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)(70%-50%)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)(<50%),區(qū)域劃分結(jié)果見圖1。

4 模型檢驗(yàn)與估計(jì)結(jié)果

Hausman檢驗(yàn)法實(shí)際上是一種Wald檢驗(yàn)法,可用于檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定應(yīng)該是固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)。本文采用2000-2012年31個(gè)省(市、自治區(qū))耕地壓力的相關(guān)影響因子為面板數(shù)據(jù),通過Hausman檢驗(yàn)后確定選擇固定效應(yīng)模型。此外,由于高城鎮(zhèn)化水平區(qū)只包括三個(gè)省(市、自治區(qū)),模型不能采用Hausman檢驗(yàn),選擇拉格朗日檢驗(yàn)法進(jìn)行檢驗(yàn)后結(jié)果顯示為固定效應(yīng)模型。從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,固定效應(yīng)模型既可以控制區(qū)域隨時(shí)間不變的因素,也可以控制樣本地區(qū)受不同年份時(shí)間的影響;從現(xiàn)實(shí)情況來看,我國各省份之間各自的資源稟賦存在差異,采用固定效應(yīng)模型更能與現(xiàn)實(shí)情形相符。

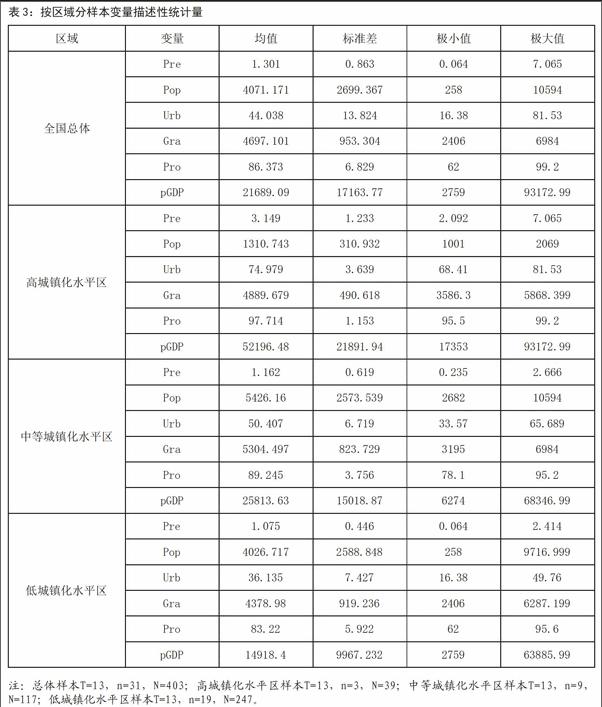

為消除異方差現(xiàn)象,根據(jù)模型需要對(duì)各指標(biāo)均做對(duì)數(shù)處理。按研究區(qū)域劃分對(duì)各變量進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表3。利用Stata10.0軟件進(jìn)行固定效應(yīng)模型運(yùn)算,估計(jì)結(jié)果見表4。

5 結(jié)果分析

5.1 描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析

根據(jù)表3描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,總體樣本中每個(gè)變量的極大值與極小值之間的差距非常明顯,說明在全國范圍內(nèi),省份之間以及各省份不同年份的各項(xiàng)指標(biāo)差距比較大,即省份間各方面發(fā)展水平差異明顯。

對(duì)按城鎮(zhèn)化水平高低劃分的三個(gè)區(qū)域樣本的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較可以看出,城鎮(zhèn)化水平的標(biāo)準(zhǔn)差在高、中、低三大區(qū)域內(nèi)依次遞增,反映了我國的城鎮(zhèn)化水平發(fā)展不僅存在顯著的地域差異,而且區(qū)域內(nèi)部間也呈現(xiàn)出不均衡的特點(diǎn)。具體來說,低城鎮(zhèn)化水平區(qū)各省間的城鎮(zhèn)化水平存在較大差異,其他兩個(gè)區(qū)域各省間的差異性相對(duì)較小;對(duì)于其他控制變量,人口總量、糧食單產(chǎn)和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重的標(biāo)準(zhǔn)差均在低城鎮(zhèn)化水平區(qū)最大,這說明低城鎮(zhèn)化水平區(qū)的各省之間這三個(gè)指標(biāo)的差異比較顯著。此外,糧食單產(chǎn)的平均值在中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)最大,高城鎮(zhèn)化水平區(qū)次之,低城鎮(zhèn)化水平區(qū)最弱,這說明該指標(biāo)在三大區(qū)域之間呈現(xiàn)出與城鎮(zhèn)化水平的不一致性。

5.2 城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的總體影響

根據(jù)表4模型估計(jì)結(jié)果可知,城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響系數(shù)為正,即從全國層面來看,我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展在一定程度上加劇了耕地壓力。模型中除了糧食單產(chǎn)和人均GDP外,其他變量的系數(shù)均為正,說明我國的城鎮(zhèn)化水平、人口總數(shù)和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重的提高均會(huì)增加耕地壓力。參考模型1中各變量的估計(jì)系數(shù)可知,糧食單產(chǎn)對(duì)耕地壓力的影響最大,彈性系數(shù)為-1.092,即糧食單產(chǎn)每增加1%會(huì)引起耕地壓力指數(shù)相應(yīng)下降1.092%。其次是非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重、城鎮(zhèn)化水平和人口總數(shù),彈性系數(shù)分別為0.819、0.572和0.565。而人均GDP對(duì)耕地壓力的影響程度相對(duì)較低,其彈性系數(shù)為-0.030。研究結(jié)果表明,糧食單產(chǎn)、非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重、城鎮(zhèn)化水平和人口總數(shù)是耕地壓力的主要驅(qū)動(dòng)因素。

糧食單產(chǎn)作為衡量耕地集約利用水平的重要變量,通過耕地集約利用水平對(duì)耕地壓力產(chǎn)生影響,從模型結(jié)果可知,糧食單產(chǎn)與耕地壓力之間呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。目前,我國正處于城鎮(zhèn)化與工業(yè)化進(jìn)程中,人口基數(shù)大且仍然呈增長趨勢(shì),由于落后的消費(fèi)觀和資源觀,人口對(duì)耕地資源帶來的壓力不容忽視。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展,我國的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)占GDP總產(chǎn)值的比重越來越大,意味著農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比下降,從而引起耕地壓力的增大。

5.3 城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力影響的區(qū)域差異

從高城鎮(zhèn)化水平區(qū)、中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)的表4模型估計(jì)結(jié)果來看,我國城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響存在顯著的區(qū)域差異。雖然高城鎮(zhèn)化水平區(qū)、中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)城鎮(zhèn)化的估計(jì)系數(shù)均為正,但不同地區(qū)城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響程度不盡相同。高城鎮(zhèn)化水平區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力影響的彈性系數(shù)為1.229,而中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)的彈性系數(shù)相對(duì)較小,分別為0.460和0.457。可見中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響程度要低于高城鎮(zhèn)化水平區(qū)對(duì)耕地壓力的影響程度。

由于資源稟賦不同,我國各地區(qū)在歷史條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)等方面均存在較大區(qū)域差異,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)水平、糧食生產(chǎn)和區(qū)域發(fā)展政策等方面的特征決定了其城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)對(duì)耕地壓力的差異化影響。

高城鎮(zhèn)化水平區(qū)處于城鎮(zhèn)化后期階段,耕地承受的壓力也接近極限,所以城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提高將會(huì)在更大程度上加劇耕地壓力;中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)已達(dá)到城鎮(zhèn)化發(fā)展的中期減速階段,發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定,且耕地的承載力還有一定的空間。這些省區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、耕地集約利用水平較高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為均衡,因此,該區(qū)域城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響相較于高城鎮(zhèn)化水平區(qū)要低很多;而低城鎮(zhèn)化水平區(qū)處于城鎮(zhèn)化發(fā)展的前期加速階段,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,耕地利用較為粗放,從而在土地城鎮(zhèn)化過程中易引發(fā)較大的耕地壓力。因此在城鎮(zhèn)化發(fā)展初期,這些省區(qū)將經(jīng)歷一個(gè)以加劇耕地壓力為代價(jià)的過渡階段。

6 結(jié)論及建議

本文從理論和實(shí)證兩方面研究了我國城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響情況,具體得出以下結(jié)論:(1)我國耕地壓力與人口、城鎮(zhèn)化水平、糧食單產(chǎn)、人均GDP和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。城鎮(zhèn)化水平、人口總數(shù)和非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重對(duì)耕地壓力均存在顯著的正向影響,非農(nóng)產(chǎn)業(yè)比重對(duì)耕地壓力的正向影響最大,其次是城鎮(zhèn)化水平和人口總數(shù)。(2)我國城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響存在區(qū)域差異,高城鎮(zhèn)化水平區(qū)和低城鎮(zhèn)化水平區(qū)城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力的影響程度要高于中等城鎮(zhèn)化水平區(qū)。這一結(jié)論反映了我國城鎮(zhèn)化水平對(duì)耕地壓力影響呈現(xiàn)出階段性特征。

基于以上分析,本文從以下三方面提出相關(guān)政策建議:(1)控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),優(yōu)化人口結(jié)構(gòu)。(2)保障耕地?cái)?shù)量和質(zhì)量,進(jìn)行中低產(chǎn)田改造和土地整理,堅(jiān)持“用一造一”的耕地總量占補(bǔ)平衡。(3)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局,科學(xué)合理調(diào)整十三個(gè)糧食主產(chǎn)區(qū)的糧食品種結(jié)構(gòu),發(fā)展特色高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)。

參考文獻(xiàn):

1.趙金蕓 李培仁.城市化工業(yè)化與耕地保護(hù).中國土地.1997.9

2.曹雪琴.城市化與土地制約.經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯.2001.2

3.賈紹鳳 張豪禧 孟向京.我國耕地變化趨勢(shì)與對(duì)策再探討.地理科學(xué)展.1997.1

4.吳群 郭貫成.城市化水平與耕地面積變化的相關(guān)研究——以江蘇省為例.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào).2002.3

5.Dietz T.,Rosa E.A.Rethinking the Environmental Impacts of Population,Affluence,and Technology.Human Ecology Review.1994.1

6.張星星 曾輝.基于多尺度主成分面板模型的中國耕地壓力動(dòng)態(tài)變化及驅(qū)動(dòng)力分析.中國人口·資源與環(huán)境.2014.24(11)

7.蔡運(yùn)龍 傅澤強(qiáng) 戴爾阜.區(qū)域最小人均耕地面積與耕地資源調(diào)控.地理學(xué)報(bào).2002.3

8.周一星 田帥.以“五普數(shù)據(jù)”為基礎(chǔ)對(duì)我國分省城市化水平數(shù)據(jù)修補(bǔ).統(tǒng)計(jì)研究.2006.1

9.田靜.新型城鎮(zhèn)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建.四川建筑.2012.32(4)

10.泛況生 孟德友.基于熵值法的河南城市化水平綜合測(cè)度與區(qū)域比較.國土資源研究.2011.4

11.陳彥光 周一星.城市化Logistic過程的階段劃分及其空間解釋——對(duì)Northam曲線的修正與發(fā)展.經(jīng)濟(jì)地理.2005.25(6)

作者簡介:

譚術(shù)魁,華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)橥恋毓芾怼⒎康禺a(chǎn)管理、住房政策。

夏婷,華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院碩士研究生,主要研究方向?yàn)橥恋毓芾怼?/p>

Abstract:Urbanization is a new driving force to economic development in China,but also a pressure to cultivated land resource utilization and protection in the future.Under the premise of unbalanced regional development,this paper selected the panel data of 31 provinces(municipalities and autonomous regions)from 2000 to 2012 to study the urbanization level of the specific impact of cultivated land pressure and regional difference.The results showed that:there is a longterm stable equilibrium relationship between cultivated land pressure and urbanization level;the urbanization level had a significant positive influence on cultivated land pressure;the influence of urbanization level to cultivated land pressure was regionally different.Finally,it put forth 3 actions taken from population quality,cultivated land protection and industry structure to relieve cultivated land pressure in the process of urbanization.

Keywords:Urbanization level,Pressure of cultivated land,Impact,Panel data

陳品祿/責(zé)任編輯

中國房地產(chǎn)·學(xué)術(shù)版2015年9期