遼寧窮棒子溝鉬礦地質(zhì)特征及找礦標(biāo)志探討

靳曉新

(遼寧省有色地質(zhì)局105隊(duì),遼寧葫蘆島 125000)

遼寧窮棒子溝鉬礦地質(zhì)特征及找礦標(biāo)志探討

靳曉新

(遼寧省有色地質(zhì)局105隊(duì),遼寧葫蘆島 125000)

本文通過對(duì)窮棒子溝鉬礦成礦背景、礦體特征、礦石特征、蝕變特征,地球化學(xué)特征的分析,認(rèn)為該礦為一與次石英巖有關(guān)的斑巖型鉬礦。提出了該類型鉬礦地質(zhì)和地球物理及地球化學(xué)找礦標(biāo)志,為外圍找礦提供了新思路。窮棒子溝鉬礦位于著名的桓仁銅鋅礦區(qū)南部約5千米,行政區(qū)隸屬于本溪市桓仁縣沙尖子鄉(xiāng)曉陽村。地理坐標(biāo)為東經(jīng)125°32′25″,北緯41°06′20″。筆者在已有勘查成果的基礎(chǔ)上,對(duì)該礦床地質(zhì)特征和找礦標(biāo)志進(jìn)行探討。

窮棒子溝鉬礦 地質(zhì)特征 礦床成因 找礦標(biāo)志

1 區(qū)域地質(zhì)背景

礦區(qū)位于華北地臺(tái)北緣東西向太子河—渾江古凹陷東段,北部為鐵嶺—靖宇古隆起,南部為營(yíng)口—寬甸古隆起,西鄰下遼河中、新斷陷盆地,東至鴨綠江斷裂帶。

早元古代,由于區(qū)域內(nèi)地殼抬升,在區(qū)域南部及北部堆積了遼河群蓋縣組海相碎屑巖及碳酸鹽建造。元古代中晚期(約10—12億年),由于地殼南北向拉張,在太古代基底之上,形成了太子河—渾江東西向海槽,在海槽內(nèi)沉積了青白口系釣魚臺(tái)組、南芬組、橋頭組陸源碎屑建造。

區(qū)域上經(jīng)歷了印支期和燕山期兩次大規(guī)模地殼構(gòu)造作用,印支期構(gòu)造活動(dòng)形成了東西向、北東向和北西向三組同生斷裂,其中近東西向斷裂構(gòu)成區(qū)內(nèi)主體構(gòu)造格架,北西方向主要發(fā)生褶皺構(gòu)造,形成規(guī)模不等的北西向褶皺,在寒武系等地層中常發(fā)育有短軸背向斜構(gòu)造,這一時(shí)期巖漿活動(dòng)在區(qū)內(nèi)不十分強(qiáng)烈,主要在區(qū)域南西部寬甸、賽馬一帶形成一套以正長(zhǎng)巖為代表的堿性侵入巖石系列。

燕山構(gòu)造時(shí)期由于受太平洋板塊向北西方向俯沖作用及伴隨的強(qiáng)烈構(gòu)造擠壓作用影響,區(qū)內(nèi)東西向、北東向和北西向斷裂構(gòu)造進(jìn)一步復(fù)活,并切割下地殼,在區(qū)域上發(fā)生強(qiáng)烈的火山噴發(fā)作用和構(gòu)造巖漿活動(dòng),在該區(qū)中生代火山盆地內(nèi)已發(fā)現(xiàn)10余個(gè)火山噴發(fā)中心,火山巖大面積分布,約占該區(qū)范圍的24%左右。從空間分布上區(qū)內(nèi)火山巖主要受北東向早期斷裂構(gòu)造所控制,形成了桓仁—青山溝(包括沙尖子)北東向火山噴發(fā)活動(dòng)帶,在該火山巖帶上巖性以中性安山質(zhì)熔巖及火山碎屑巖為主,酸性火山巖類次之,火山巖時(shí)代均為燕山晚期早白堊紀(jì)(同位素年齡130-140Ma)。伴隨火山噴發(fā)作用之后,中性巖漿巖廣泛侵入,形成了東西向馬鹿溝—閆王鼻子—二棚甸子巖漿侵入巖帶和北西向高麗墓子—桓仁—南口前巖漿巖帶,礦區(qū)恰處于以上兩個(gè)不同方向構(gòu)造巖漿巖帶相交匯部位。

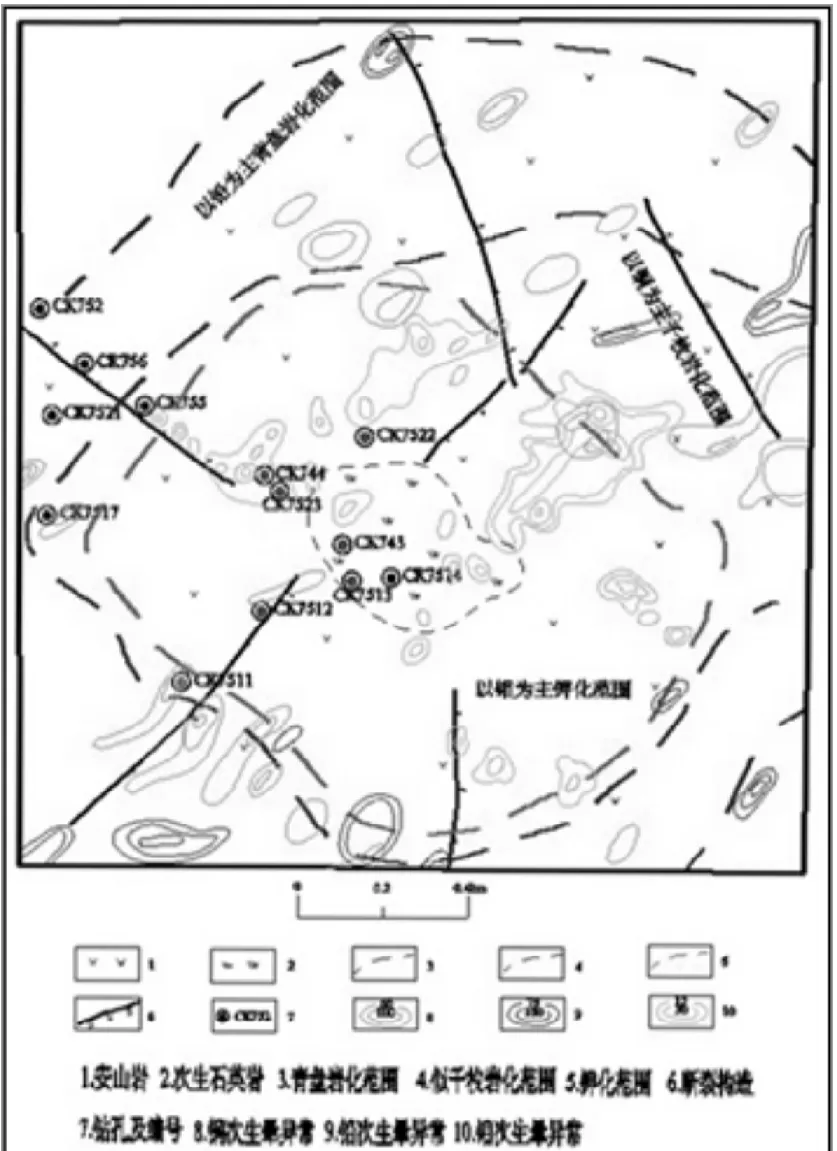

圖1 窮棒子溝礦區(qū)礦化蝕變分帶圖

燕山期強(qiáng)烈的構(gòu)造巖漿作用為該區(qū)主要成礦期,巖漿活動(dòng)自身攜帶有大量成礦物質(zhì),同時(shí)也捕獲了早期地層中有用物質(zhì),在巖漿熱液活動(dòng)的作用下,在礦區(qū)周邊形成眾多的內(nèi)生金屬礦床、礦(化)點(diǎn),構(gòu)成了省內(nèi)重要的馬鹿溝——二棚甸子?xùn)|西向有色金屬成礦帶(如圖1)。

2 礦區(qū)地質(zhì)概況

2.1 地層

礦區(qū)位于中生代火山巖區(qū),出露地層全部為白堊系小嶺組,巖石類型主要有:安山巖、角閃安山巖、少斑致密安山巖、安山質(zhì)凝灰熔巖、安山質(zhì)凝灰角礫熔巖、安山質(zhì)角礫巖、層凝灰?guī)r和玄武巖等,總體產(chǎn)狀N45-60°E/NW∠30-40°。

2.2 構(gòu)造

礦區(qū)位于區(qū)域性北東向太平,哨斷裂構(gòu)造帶南側(cè),并與北西向高麗墓子—桓仁—永陵斷裂構(gòu)造帶相交匯部位,斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,表現(xiàn)為以北東向斷裂為主,突出特點(diǎn)是斷裂構(gòu)造多向南東傾斜。

窮棒溝鉬礦床受控于火山口構(gòu)造(見圖1),表現(xiàn)特征地貌為負(fù)地形,火山口被次生石英巖化流紋斑巖所充填,其巖石發(fā)育有火山角礫狀構(gòu)造,研究認(rèn)為是火山震碎作用所致。圍繞流紋斑巖周邊斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,在火山口東部發(fā)育有弧形酸堿性巖脈,說明該火山口周圍有弧形斷裂構(gòu)造存在。礦區(qū)內(nèi)火山角礫巖及火山集塊巖不發(fā)育,出露的巖石大部分為火山熔巖,部分為凝灰角礫熔巖。

2.3 侵入巖

巖石類型有黑云母正長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖、流紋斑巖,脈巖類型有流紋斑巖、石英正長(zhǎng)斑巖、閃長(zhǎng)玢巖、煌斑巖等。

黑云母正長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖:分布于窮棒溝區(qū)北溝地段,形態(tài)呈北東延長(zhǎng)的橢圓狀,長(zhǎng)80m,寬20-30m,為一小巖株形式產(chǎn)出,圍巖為安山質(zhì)凝灰角礫熔巖。巖石呈暗棕灰色,似輝綠結(jié)構(gòu),主要礦物成分為斜長(zhǎng)石,含量50-60%,次要礦物為鉀長(zhǎng)石,含量15-20%,石英含量為2%左右,蝕變不發(fā)育,主要為綠泥石化,該巖石屬于閃長(zhǎng)巖向二長(zhǎng)巖過渡類型。

流紋斑巖:分布于窮棒溝區(qū)溝谷中,呈橢圓形巖株?duì)睿S向北西,長(zhǎng)軸500米、短軸350米,面積0.175平方千米,巖體向內(nèi)傾斜,接觸部凸凹不平。總體上,傾角較陡,約85°,呈一漏斗狀,屬于次火山巖相,充填在古火山口中。該巖石特點(diǎn)顏色呈粉色、肉紅色,斑狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,斑晶為石英、鉀長(zhǎng)石(正長(zhǎng)石和條紋長(zhǎng)石),少量斜長(zhǎng)石(一般為奧長(zhǎng)石),多為他形結(jié)晶程度,少量長(zhǎng)石為半自形,基質(zhì)為他形細(xì)粒狀,成分由石英、鉀長(zhǎng)石微晶組成,該巖石石英含量較高,一般為30%左右,鉀長(zhǎng)石含量大于斜長(zhǎng)石。該巖石蝕變強(qiáng)烈,主要表現(xiàn)為次生石英巖化。由于強(qiáng)烈蝕變?cè)摿骷y斑巖大部分已蝕變成為次生石英巖和少量的次生石英巖化流紋斑巖,后者呈零星的捕虜殘留在前者蝕變巖石中。通過深部鉆探揭露,垂向上強(qiáng)烈蝕變的次生石英巖位于上部,厚約150m左右,向下蝕變減弱,漸變?yōu)榇紊r化流紋斑巖,最下部過渡為正常的流紋斑巖。

另外流紋斑巖還有一種表現(xiàn)形式,呈脈狀或弧形分布在橢圓狀流紋斑巖體東部邊緣,已發(fā)現(xiàn)有5條,最大者走向延長(zhǎng)400余米,寬10-20m,小者長(zhǎng)幾十米,寬幾米至10余米,產(chǎn)狀一般為北東走向,傾向南東,傾角70°以上或直立。

區(qū)內(nèi)出露的脈巖主要有:石英正長(zhǎng)斑巖、閃長(zhǎng)玢巖及煌斑巖等三類,在區(qū)內(nèi)廣泛分布。

2.4 地球花學(xué)特征

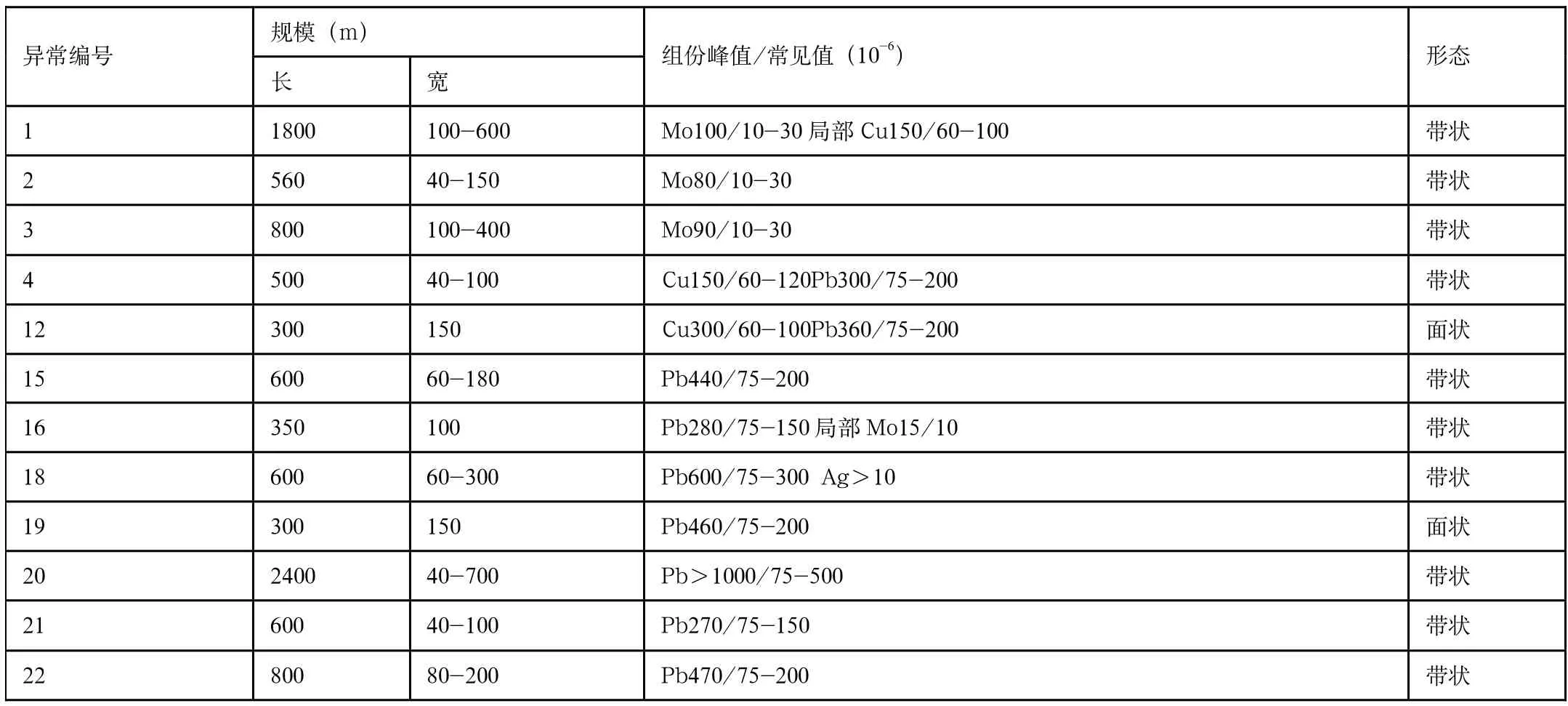

礦區(qū)1∶1萬土壤化學(xué)測(cè)量取得了較好效果,發(fā)現(xiàn)了Cu、Pb、Mo次生暈異常30個(gè),其中Mo異常3個(gè),Cu、Pb綜合異常2個(gè),Pb單元素異常25個(gè)。異常分布具有明顯的分帶特點(diǎn),以強(qiáng)硅化流紋斑巖為中心向外依次為Mo—Cu(Pb)—Pb元素異常。各異常特征見表1。

3 礦床地質(zhì)特征

3.1 礦體特征

窮棒子溝鉬礦體受控于火山機(jī)構(gòu)的巖筒壁環(huán)狀構(gòu)造,分布于次生石英巖體內(nèi)外接觸帶400-600范圍內(nèi),現(xiàn)有工程控制垂深達(dá)250m (即海拔標(biāo)高0-250m)。地表發(fā)現(xiàn)廣泛的鉬礦化,未構(gòu)成工業(yè)礦體。

共發(fā)現(xiàn)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ個(gè)鉬礦段,17個(gè)鉬礦體。其特征如下:

表1 窮棒溝區(qū)主要土壤地球化學(xué)異常特征表

Ⅰ號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體內(nèi)。礦體長(zhǎng)750m,最大礦體厚度13.5m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度6.4m,礦體垂深160-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.21%。

Ⅱ號(hào)礦體:礦體主要賦存于流紋斑巖巖體內(nèi)。礦體長(zhǎng)350m,最大礦體厚度30m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度8.6m,礦體垂160-230米標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.13%。

Ⅲ號(hào)礦體:礦體主要賦存于流紋斑巖巖體內(nèi)。礦體長(zhǎng)880m,最大礦體厚度10.5m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度5m,礦體垂深60-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.12%。

Ⅳ號(hào)礦體:為本區(qū)主要礦體,礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)1030m,最大礦體厚度30m,最小礦體厚度7.5m,平均礦體厚度17m,厚度變化系數(shù)75%,礦體垂深70-264m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.25%,品位變化系數(shù)100%。

Ⅴ號(hào)礦體:為本區(qū)主要礦體,礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)1400m,最大礦體厚度35m,最小礦體厚度3m,平均礦體厚度13m,厚度變化系數(shù)86%,礦體垂深50-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.46%,品位變化系數(shù)96%。

Ⅴ-1號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中,礦體長(zhǎng)50m,礦體厚3m,品位0.100%,控制礦體標(biāo)高413m。

Ⅵ號(hào)礦體:為本區(qū)主要礦體,礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)1150m,最大礦體厚度48m,最小礦體厚度3m,平均礦體厚度17m,厚度變化系數(shù)99%,礦體垂深10-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.37%,品位變化系數(shù)100%。

Ⅵ-1號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)530m,最大礦體厚度15m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度8m,礦體垂深155-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.16%。

Ⅶ號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)230m,最大礦體厚度4.5m,最小礦體厚度3m,平均礦體厚度3.6m,礦體垂深148-230m標(biāo)高。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.10%。

Ⅶ-1號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)80m,最大礦體厚度3m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度2.3m,控制礦體標(biāo)高160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.38%。

Ⅶ-2號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)240m,最大礦體厚度10.5m,最小礦體厚度4.5m,平均礦體厚度6.8m,控制礦體標(biāo)高125-160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.06-0.44%。

Ⅶ-3號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)160m,最大礦體厚度4.5m,最小礦體厚度3m,平均礦體厚度4m,控制礦體標(biāo)高115-160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.07-0.08%。

Ⅶ-4號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)250m,最大礦體厚度25m,最小礦體厚度3m,平均礦體厚度10m,控制礦體標(biāo)高100-160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.09-0.30%。

Ⅶ-5號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)80m,最大礦體厚度6m,最小礦體厚度1.5m,平均礦體厚度3.5m,控制礦體標(biāo)高90-160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.09-0.11%。

Ⅶ-6號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)80m,礦體平均厚度8m,控制礦體標(biāo)高160m。礦體品位變化不大,鉬品位0.09-0.69%。

Ⅶ-7號(hào)礦體:礦體賦存于流紋斑巖巖體外帶安山巖中。礦體長(zhǎng)50m,厚6m,品位0.080%,控制礦體標(biāo)高160m。

Ⅷ號(hào)礦體:礦體位于火山巖筒北東部,賦存于安山巖中,礦體長(zhǎng)50m,厚2.3m,品位0.060%,控制礦體標(biāo)高508m。

3.2 礦石質(zhì)量及類型特征

3.2.1 礦石礦物組成

經(jīng)測(cè)定,礦石中主要為非金屬礦物,其含量達(dá)98.74%,金屬礦物僅占1.26%。非金屬礦物主要為石英、綠泥石、黑云母、方解石、高嶺土;金屬礦物主要為黃鐵礦、褐鐵礦、鏡鐵礦、黃銅礦、輝鉬礦、閃鋅礦、鈦鐵礦、鉬鈣礦、金紅石。

3.2.2 礦石結(jié)構(gòu)、構(gòu)造

(1)礦石結(jié)構(gòu)。自形晶結(jié)構(gòu):輝鉬礦在礦石中以六邊形片狀或板條狀(縱切面)產(chǎn)出,形成自形晶結(jié)構(gòu)。半自形晶結(jié)構(gòu):在礦石中見到輝鉬礦以片狀產(chǎn)出,保持部分晶形,則形成半自形晶結(jié)構(gòu)。它形晶粒狀結(jié)構(gòu):在礦石中見到輝鉬礦、黃銅礦、黃鐵礦、閃鋅礦等,均以他形晶產(chǎn)出,構(gòu)成他形晶粒狀結(jié)構(gòu)。交代溶蝕結(jié)構(gòu):在礦石中見到輝鉬礦被褐鐵礦、黃鉀鐵釩交代溶蝕,形成交代溶蝕結(jié)構(gòu)。殘余結(jié)構(gòu):見到黃鐵礦被褐鐵礦交代成骨骼狀,成殘余結(jié)構(gòu)。

(2)礦石構(gòu)造。浸染狀構(gòu)造:礦石中所見金屬礦物,均以不等粒狀分布在脈石礦物中,構(gòu)成浸染狀構(gòu)造。脈狀構(gòu)造:脈石礦物沿輝鉬礦片理貫入,形成脈狀構(gòu)造,也有的輝鉬礦沿脈石礦物解理侵入,形成脈狀構(gòu)造。土狀構(gòu)造:主要見于褐鐵礦、黃鉀鐵礬,以粉末狀、土狀產(chǎn)出,形成土狀構(gòu)造。

3.2.3 礦石類型

按脈石礦物種類礦石類型可劃分為:

(1)次生石英巖型鉬礦石:原巖為流紋斑巖,強(qiáng)烈的硅化蝕變作用,稱為次生石英巖。巖石比較破碎。石英細(xì)脈發(fā)育,金屬礦物主要為黃鐵礦和輝鉬礦,少見有黃銅礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、鏡鐵礦。

(2)安山巖型鉬礦石:巖石為灰黑色,巖石節(jié)理發(fā)育、硅化、鉀化蝕變較強(qiáng)。金屬礦物主要為黃鐵礦和輝鉬礦,少見有黃銅礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、鏡鐵礦。其中輝鉬礦主要呈細(xì)鱗片浸染狀分布在石英細(xì)脈邊部或呈細(xì)鱗片浸染狀分布在安山巖節(jié)理裂縫中。

3.3 圍巖蝕變

礦區(qū)內(nèi)熱液蝕變十分發(fā)育、分布廣泛,蝕變種類繁多,主要有硅化、次生石英巖化、鉀長(zhǎng)石化、黑云母化、次閃石化、絹云母化、綠簾石化、綠泥石化、碳酸鹽化、黃鐵礦化等。具有明顯的面狀蝕變分帶現(xiàn)象,以次生石英巖硅化核向外發(fā)育有鉀化帶、石英絹云母化帶和青盤巖化帶(圖1),窮棒子溝鉬礦床賦存在次生石英巖、硅化核之鉀、硅化、石英絹云母化帶中。

4 礦床成因與找礦標(biāo)志

4.1 礦床成因

初步認(rèn)為礦床內(nèi)的次生石英巖化流紋斑巖是該礦床的主要成礦母巖,構(gòu)造巖石裂隙是鉬礦(化)的主要運(yùn)移通道和富集空間,也是區(qū)內(nèi)鉬金屬成礦作用的主要控制因素。鉬礦體主要受圍繞次火山巖(硅化核)的環(huán)狀構(gòu)造帶所控制,環(huán)狀構(gòu)造帶由北東、北西、東西向傾角較陡、連續(xù)性較差的構(gòu)造裂隙所構(gòu)成。一般來說,次生石英巖化流紋斑巖中石英細(xì)脈發(fā)育處,礦化普遍增強(qiáng),裂隙石英細(xì)脈發(fā)育呈脈帶和網(wǎng)脈狀部位,鉬礦體具有厚度增大、品位明顯增高的特點(diǎn),安山巖中鉬礦化與巖石節(jié)理裂隙關(guān)系密切,并見有浸染狀輝鉬礦化。窮棒子溝鉬礦為與次火山巖(次生石英巖化流紋斑巖)有關(guān)的斑巖型鉬礦床。

4.2 找礦標(biāo)志

4.2.1 地質(zhì)標(biāo)志

(1)區(qū)域性北東向太平哨斷裂兩側(cè)及附近的中生代火山巖區(qū)、火山機(jī)構(gòu)和北東向及其它方向斷裂構(gòu)造發(fā)育區(qū)段。(2)在火山巖區(qū)分布的中酸性巖(株)體是尋找該類型礦床的重要找礦標(biāo)志。(3)火山巖區(qū)發(fā)育的熱液蝕變和礦化地段,往往是金屬礦化活動(dòng)的直接找礦標(biāo)志,其蝕變礦化類型一般為硅化(次生石英巖化)、鉀長(zhǎng)石化、絹云母化、綠簾石化、碳酸鹽化;金屬礦化主要為黃鐵礦化、輝鉬礦化、黃銅礦化、方鉛礦化、閃鋅礦化、褐鐵礦化、鐵錳碳酸鹽化。其中石英細(xì)脈和次生石英巖并伴有黃鐵礦化時(shí)為直接的找礦標(biāo)志。(4)蝕變及褐鐵礦化破碎帶是十分重要的找礦標(biāo)志。(5)火山巖中已知的銅、鉛鋅、鉬礦(化)點(diǎn)是就礦找礦最重要的找礦標(biāo)志。

4.2.2 物化探標(biāo)志

(1)區(qū)域火山巖區(qū)分布的航磁異常。(2)區(qū)域上火山巖區(qū)及邊緣的水系沉積物Cu、Pb、Zn、Ag、Mo等綜合異常是重要找礦信息。(3)土壤地球化學(xué)Cu、Pb、Zn、Mo異常是最直接的找礦標(biāo)志。

靳曉新(1964—),女,遼寧北鎮(zhèn)人,1988年畢業(yè)于桂林冶金地質(zhì)學(xué)院地球化學(xué)與勘查專業(yè),化探高級(jí)工程師,在遼寧省有色地質(zhì)局105隊(duì)從事地質(zhì)找礦工作。