錯誤相關負電位在精神科臨床上推廣——附50例正常成人分析

蘇州市廣濟醫院精神科* 杜向東 張廣亞 殷銘 楊勇 潘雯 董日霞 李哲 蓋海軍 葉剛 楊建功袁穎 沈建紅 潘能榮 陳興時 殷光中**

當個體在執行具有時間緊迫感的任務并出現錯誤反應后,在其頭皮額中央區可以同步記錄到一個負向偏轉電位,稱為錯誤相關負電位(error-related negativity,ERN)[1,2]。 典 型 的ERN是錯誤行為發生后100~150 ms,或錯誤行為發生當時出現的一個負波,波幅約10μV[3]。本實驗中,我們應用改良后的視覺Eriksen Flanker任務引出ERN,探討在本模式下產生的ERN的特征。

資料與方法

一、研究對象

50名健康志愿者于2013年3月至2015年2月入組,均為蘇州廣濟醫院職工。入組標準:

(1)體檢正常,未發現軀體疾病;

(2)血常規、生化常規和胸片均無異常;

(3)對受試者作精神檢查,確認以往從未發生過各類精神障礙,目前精神狀況良好;

(4)否認二系三代神經精神疾病史;

(5)均為右利手,視力和聽力正常;

(6)母語為漢語,均可操普通話,文化程度大專以上。50名中,男性24名,女性26名;年齡21~55歲,平均(28±7)歲;受教育年限12~22年,平均(17±3)年。男女兩組的年齡和受教育程度的差異均無統計學意義(P>0.05)。

二、方法

實驗在屏蔽室進行,被試者坐于椅子上,兩眼注視屏幕中央,眼睛距屏幕100cm左右,要求受試者少動,刺激呈現和作出反應時不眨眼,要求準確作出按鍵反應。所有試驗均采用統一的指導語和檢驗參數,固定操作人員。使用德國Brain Products公司的ERP記錄與分析系統,按國際10-20系統擴展的64導電極帽記錄EEG[4],鼻尖置參考電極,雙眼外側安置電極記錄水平眼電(hEOG),左眼上下安置電極記錄垂直眼電(vEOG)。所有頭皮電阻在10kΩ以下。濾波帶通0.5~70Hz,采樣頻率1000Hz。

本試驗刺激材料采用改良后的視覺Erikson Flanker刺激模式[5],刺激材料為5個字母組成 的 字 母 串:HHHHH、AAAAA、HHAHH、AAHAA。隨機呈現各200次,共800次。字母串大小為1.5cm×6cm。實驗時先呈現小“+”,持續時間在400~700ms間隨機。隨后呈現4種刺激材料中的一種,持續時間125ms,要求被試者根據刺激材料中間的字母按鍵:“H”按“1”鍵,“A”按“5”鍵,接著呈現黑屏475ms,為被試者的反應時間。在被試者反應后(無論對錯),呈現黑屏500ms,如被試者無反應,則呈現“再加快!”三字500ms,然后呈現下一個刺激。800個刺激被分為8個組塊(block),每個組塊包含100個刺激,4種刺激材料各呈現200次。試驗正式開始前被試先練習3分。

腦電數據完成連續記錄后離線處理,采用Visual Analysis軟件,自動校正vEOG和hEOG。本機附有自動排除偽跡和抗噪音干擾功能。全部數值均由本機數字游標功能予以自動測驗、計算和顯示。

三、統計學處理

應用SPSS11.0軟件對數據進行處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示。用成組t檢驗分析性別、左右側組間ERN的差別,以P<0.05 認為差異有統計學意義。

結 果

基本波形 健康成人兩種判斷行為誘發的ERN總平均波形及差異波(Cz、Fz、Pz、C3和C4,圖略),可見在錯誤判斷反應發生后50~100ms有一明顯負波(即ERN)。

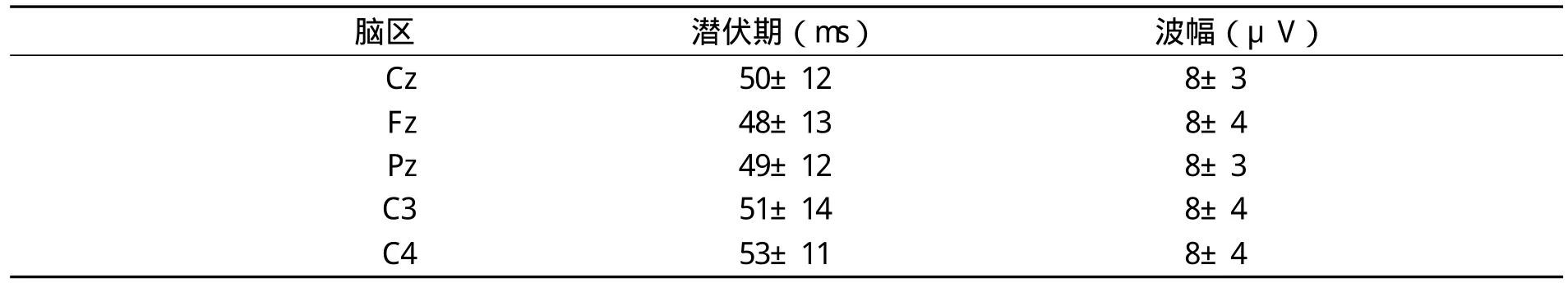

ERN潛伏期和波幅(見表1)。

表1 50名健康成人ERN潛伏期和波幅比較(±s)

表1 50名健康成人ERN潛伏期和波幅比較(±s)

腦區 潛伏期(ms) 波幅(μV)Cz 50±12 8±3 Fz 48±13 8±4 Pz 49±12 8±3 C3 51±14 8±4 C4 53±11 8±4

左右側比較和男女比較 左右兩個電極C3、C4位置測得的ERN潛伏期和波幅在上述刺激間差異均無統計學差異(P>0.05)。男女組間的ERN潛伏期和波幅在 Cz、Fz、Pz、C3、C4五個腦區間,差異均無統計學意義(P>0.05)。

討 論

一、ERN方法學的建立

ERN是由Falkenstein等人首先發現[1]。ERN的刺激范式并不固定,研究者往往根據研究目的,使用不同的刺激范式來引出ERN。事實上,幾乎各種可以引出被試一定錯誤行為反應的刺激范式都可引出ERN[6]。目前常用的引出ERN的刺激范式有Erikson Flanker任務[7]、Stroop色詞命名任務[8]、Go/NoGo任務[9]、圖片命名任務[10]等,但應用最廣的是“Erikson Flanker刺激范式”。該范式通過在目標刺激周邊設置一些沖突刺激,誘使被試出現一定比例的錯誤,從而誘發出ERN。

本研究根據課題目的,又設計成字母Erikson Flanker任務(letter flanker)或面孔表情Erikson Flanker任務(face flanker)等[5,6]。以最典型的字母Erikson Flanker刺激范式為例,實驗者向被試提供一系列由5個字母組成的字符串,如“HHAHH”、“HHHHH”、“AAAAA”、“AAHAA”,要求被試根據中間字母按相應的鍵,由于提供給被試的反應時間很短,幾乎所有被試都會出現按鍵錯誤,從而成功誘發穩定的ERN。

二、健康成人的選擇及特征

有關精神疾病誘發電位的一些指標存在的差距,有些學者將其原因歸咎為研究的設備、實驗條件和技術參數的不同。然而,我們認為除此之外,還應將研究對象的篩選標準考慮在內。因為只有有了健康正常人的概念之后,才會有健康正常人的正常腦電波指標這個概念。為此,我們參考目前國內ERP的正常人標準而制定本研究的入組標準,以保證研究對象在生理、心理和社會功能均在健康之列。由于我們對本研究對象采用了相同的入組標準,并用同樣的實驗方法和研究指標,因此即使儀器設備不同,所得結果的差異應無統計學意義,故其研究結果對蘇州和上海地區健康成人的同類研究具有一定的參考價值。

本研究選取腦中線部位上ERN額區、中央區、頂區及左右中央區作為安置點,有助于提高測量的可信度[11]。以這一刺激序列引出的ERN波形不僅出現率高,波形易讀,且重復性好。

三、ERN的臨床推廣價值

近年來,由于多數學者傾向于認為ERN起源于前扣帶回,而且這一成份不僅出現于錯誤反應時,如果存在反應沖突,在正確反應時也可以記錄到[12]。因此,又有學者提出另一種觀點,認為引發ERN的可能不是錯誤察覺過程,而是反應沖突(conflict detection/response conflict)過程:兩種或兩種以上行為反應的競爭,誘發出了ERN[12]。除了上述這一主要觀點外,近年來也有作者提出ERN反映的可能僅僅是個體對自身反應的檢查(response checking)過程[3]。總之,目前對ERN具體意義的解釋尚無定論,但多數學者均同意:ERN反映了個體對自身錯誤的內部監控過程。近年來,功能性磁共振(fMRI)及高密度腦電生理已應用于臨床,下一步我們將空間成像和時間成像相結合,將更完整深入地揭示錯誤監控機制[13,14]。

1 Hohnsbein J, Falkenstein M, Hoormann J, et al. Error processing in visual and auditory choice reaction tasks. J Psychophysiol.1989, 3:320-324.

2 Gehring WJ, Goss B, Coles MGH, et al. A neural system for error detection and compensation. Psychological Science. 1993,4:385-390.

3 陳興時,張明島,王繼軍, 等.錯誤相關負電位及其在精神科的臨床應用.中華精神科雜志. 2008, 41(4):247-249.

4 Picton TW, Bentin S, Berg P, et al. Guidelines for the using human event-related potentials to study cognition: Recording standards and publication criteria. Psychophysiology. 2000,37(2):127-152.

5 Boksem MA, Top s M, Wester AE, et al. Error-related ERP components and individual differences in punishment and reward sensitivity. Brain Res. 2006, 1101(1):92-101.

6 沈漁邨主編.精神病學. 第5版. 北京:人民衛生出版社,2009, 183-198.

7 Morris SE, Yee CM, Nuechterlein KH. Electrophysiological analysis of error monitoring in schizophrenia. J Abnorm Psychol. 2006, 115(2):239-250.

8 Alain C, McNeely HE, He Y, et al. Neurophysiological evidence of error-monitoring deficits in patients with schizophrenia.Cerebral Cortex. 2002, 12(8):840-846.

9 Bates AT, Liddle PF, Kiehl KA, et al. State dependent changes in error monitoring in schizophrenia. J Psychiatr Res. 2004,38(3):347-356.

10 Mathalon DH, Fedor M, Faustman WO, et al. Responsemonitoring dysfunction in schizophrenia: an event-related brain potential study. J Abnorm Psychol. 2002, 111(1):22-41.

11 張明島, 陳興時. 腦誘發電位學. 第2版. 上海:上海科技教育出版社, 2002:311-333.

12 Munro GE, Dywan J, Harris GT, et al. ERN varies with degree of psychopathy in an emotion discrimination task. Biol Psychol.2007, 76(1-2) :31-42.

13 陳興時, 張明島. 事件相關腦電位與事件相關功能性磁共振. 中華精神科雜志,2005, 38(4):254-256.

14 Ullsperger M, von Cramon DY. Subprocesses of performance monitoring: a dissociation of error processing and response competition revealed by event-related fMRI and ERPs.Neuroimage. 2001, 14(6):1387-1401.