將環境信任文化植根于群眾路線的沃土

張華強

將環境信任文化植根于群眾路線的沃土

張華強

環保部部長陳吉寧在談到“十三五”規劃時,強調將建立內部信任文化作為需要處理好四個關系的重要內容之一。筆者認為,解決這個問題,視野需跳出體制,立足于取信于民,將環境信任文化植根于群眾路線的沃土。

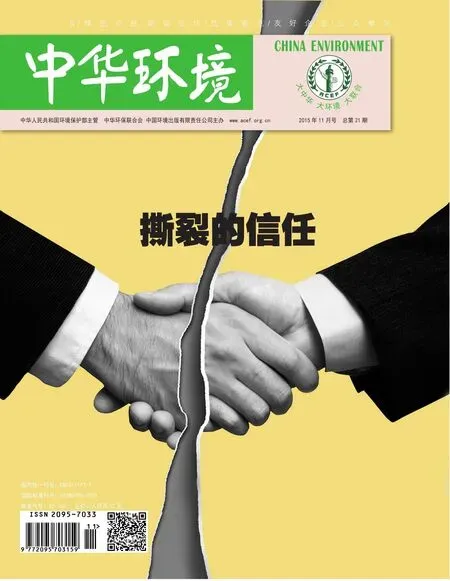

構建政府與公眾的“信任共同體”非常重要。 CFP/供圖

在資源按體制分配的情況下,體制內的事情按說應該順風順水;恰恰在環境治理的體系內有例外,上級環保部門與下級環保部門不夠信任,難以形成合力,以至于環境保護部部長陳吉寧在談到“十三五”規劃時,將建立內部信任文化作為需要處理好四個關系的重要內容之一。

其實,解決這個問題,視野需跳出體制,立足于取信于民,將環境信任文化植根于群眾路線的沃土。從海南白沙邦溪鎮村民舉報污染7年之癢(以下簡稱“海南白沙事件”)中,就可以受到這樣的啟示。

信任的宗旨是取信于民

據海南媒體報道,當地一家酒精廠酒精廢液流入白沙黎族自治縣邦溪鎮大米四隊的河溝,污染了河水,當地村民為此歷經長達7年的舉報。直到今年新《環境保護法》施行,給了執法部門“殺手锏”,污染才得以停止。環保系統的人認為這是因為此前沒有強制執行權。其實不盡然,在執法力度的背后是信任文化的缺失,可以說是信任文化的“七年之癢”:一方面使得老百姓對環保部門的信任度大打折扣,另一方面是環保系統內部上下級之間的授信出現問題,即所謂環境信任文化的缺失。

6年前,就有人給環保部投過舉報信,環保部批轉當地環保部門后,涉案企業“屢罰屢犯”也使得環境執法陷入尷尬,表明其執行力值得懷疑。而當地環保部門多次向上級部門反映人手不夠、多頭管理的困難,卻遲遲得不到解決,對上級只管遙控的做法感到難以接受,難言信服。

應當看到,環境信任文化缺失主要的不是對環保系統工作人員個人品質的評價,而是與工作體制、機制有關,本質上源于發展與民生的矛盾,或者叫經濟發展與環境責任的矛盾。南大洋酒精廠于2008年6月底開始試投產,按照設計生產規模,工廠年處理糖蜜4.2萬噸,年生產食用普通級酒精1萬噸,對于當地的木棉深加工無疑是十分有益的。該酒精廠違法排污的“屢罰屢犯”,與其說是違法成本低,不如說是當地政府出于經濟發展的考慮難以“揮淚斬馬謖”。上級環保部門對于下級環保部門來說是山高皇帝遠,反之則是鞭長莫及。上級環保部門往往忽略了地方政府面臨的社會經濟發展的巨大壓力,高估了現階段基層環保部門在執法監管過程中協調處理發展與保護這一難題的能力,期望值過高也很容易“失望”。

海南白沙事件經媒體披露后,有網友認為,這屬于“政府7年不作為”。這種說法雖然過于極端,不足為憑;但也可以看出,環境信任文化的缺失不光是環保系統內部的事情,也是涉及到政府能否取信于民的大問題。環境污染問題久拖不決,無論屬于環保系統哪一個層次的職責沒有履行到位,對老百姓來說,都是系統的失信。如果群眾選擇向媒體爆料而不是直接找政府部門解決,反而會使得環保部門更加被動。由此可以看出,環境好壞反映的是民心向背,需要環保系統及早彌補信任文化的斷裂。在新常態中,經濟轉型是環境問題的倒逼,環保系統要想在新常態中完成日益繁重的環境治理任務,彌補信任文化的斷裂刻不容緩。

違法排污的“屢罰屢犯”,與其說是違法成本低,不如說是當地政府出于經濟發展的考慮難以“揮淚斬馬謖”。

在群眾路線中認知“同類項”

海南白沙邦溪鎮村民與酒精廠的7年較量表明,環境中暴露出的問題不解決,人民群眾是不會答應的。按照傳統文化的說法,叫做天理難容。

在古人看來,社會矛盾頻仍,天就會出現災異進行譴責和警告,即所謂“凡災異之本,盡生于國家之失”。剔除其迷信色彩,可以從中悟出環保工作順天應民、“天然”需要堅持群眾路線的道理。一切為了群眾,一切依靠群眾,群眾的眼睛又是雪亮的。我們不僅對環境要心懷敬畏,對人民群眾同樣應當心懷敬畏。既然如此,那么在環保系統的內部就沒有理由不消除相互之間的隔閡。上級環保部門與下級環保部門原本就是環保工作的“同類項”,如果“上下不和,則陰陽繆盭而妖孽生矣。此災異所緣而起也”,本身就會成為環境“譴告”的對象。

上級環保部門與基層政府的經濟發展之間,并非貓與老鼠的關系;在為人民謀福祉、謀發展的努力中是完全一致的。“十二五”以來的實踐表明,經濟發展與環境保護可以共贏。

從2011年開始,浙江省對鉛蓄電池行業開始嚴格環境執法。面臨巨大壓力和質問,浙江省關閉淘汰鉛蓄電池企業224家,淘汰率達82.1%。四年后,不僅企業周邊的水氣環境明顯改善,整個浙江省的鉛蓄電池行業總產值不降反增,比2011年整治前增長41.3%,利潤增長75%,整個行業脫胎換骨轉型升級成效非常明顯。隨著綠色經濟的發展,基層環保部門完全可以在地方經濟發展與環保政策扶持中發揮好橋梁和粘合劑的作用,信任文化的斷裂就失去了基礎。在對環境與人民群眾的心懷敬畏中統一認識,有助于疏通環境信任文化的經絡;敬畏中形成合力,使得環境信任文化成為政通人和的一道靚麗風景,應當成為環保系統上下共同努力的目標之一。在環保工作中堅持群眾路線,著力解決影響科學發展和群眾健康的突出環境問題,不是一件容易的事,屬于系統工程。環保系統也需要發揮中央和地方兩個積極性。

上級環保部門和下級環保部門必須連起手來,在有所作為中優勢互補。上下級環保部門雖各有自己的行政資源和執法優勢,但也各有短板。只有在執法監管工作中取長補短,默契配合,才能最大限度地提高效能,實現雙贏,最終得到黨委、政府和社會各界的認可,避免海南白沙事件再次出現。如果說環保的理想境界是政通人和與天人合一互為鏡像,那么環境信任文化自然會以“她在叢中笑”的姿態出現。

環境污染問題久拖不決,無論屬于環保系統哪一個層次的職責沒有履行到位,對老百姓來說,都是系統的失信。

消除信息不對稱的屏障

實際上,在環保系統內部沒有根本的利害沖突,之所以會出現信任文化斷裂的種種問題,除了認知的角度不同,主要還是日常工作中信息的不對稱造成的,受制于不同的信息孤島。而公眾環境權益意識的日益覺醒,群眾對環境監督已由過去的“要我參與”變為“我要參與”,恰恰為解決類似的問題提供了契機。將環境信任文化植根于群眾路線的沃土,有助于消除信息不對稱的屏障。

首先,在鼓勵群眾參與中提高投訴的信息處理能力,形成環境信任文化的自信基礎。環保信息建設應當是多維的、動態的、雙向的。各級環保部門普遍開通“12369”環保舉報熱線之后,群眾不乏投訴的渠道,關鍵是受理投訴之后,要有相應的跟蹤、鑒別與督辦的信息反饋。從海南白沙事件可以看出,環保部接到舉報,將舉報信轉到當地環保部門后,對于環保執法沒有取得理想效果的情況缺乏了解,即使想跟蹤督辦也難言有的放矢的自信。盡管當地環保部門付出了艱苦的努力,但從上級環保部門的支持而言,顯然無法“以其昏昏使人昭昭”。當造成污染的廠家被列入“打擊典型水環境違法行為專項行動”典型案件之一,被省生態環境保護廳掛牌督辦,問題就得到了解決。

其次,實施質量信息的實時監控,建立環境信任文化的共信標準。陳吉寧部長在談到建立信任文化同時指出,環保工作“質量是根本,總量是實現質量的重要手段。實現質量改善,既要通過總量控制解決固定污染源的問題,也要通過有效政策激勵各方面共同參與加強環境治理”。這既要踐行群眾路線,又需要通過一定的信息數據說明問題。只要質量、總量的數據是科學、可靠的,如果發現偏離正常值,就可以進行責任倒查,而無論有關當事人如何辯解。海南白沙邦溪鎮村民舉報的污染廠家“屢罰屢犯”,每次都會拿一些理由搪塞。基層環保人員為拿到證據也沒少費工夫,但人工搜集的數據總是滯后,顯得被動,很容易被誤解為消極。有了實時的總量監控數據,就有助于消除基層環保人員的類似“不白之冤”。

再次,在環保系統內部踐行群眾路線,在政務信息公開中增強公信力。毫無疑問,上級環保部門與下級環保部門之間不夠信任的問題,最終要通過“我們應當相信群眾我們應當相信黨”原則的落地來解決。上級環保部門對群眾路線的踐行,應當包括緊緊依靠一線的環保人員,關心他們的成長和進步。在條件成熟時,可以考慮環保系統的公務人員統一管理的問題。比如對基層環保人員在全國范圍內合理交流交叉使用,以便于沖破地方保護主義的藩籬;上級環保部門與下級環保部門之間的工作人員相互代職任職,便于在實際工作中換位思考,相互理解。還可以考慮將基層環保人員的部分收入與環境質量控制、總量使用的指標掛鉤,使得基層環保工作人員更愿意受理群眾舉報,在環境信任文化中提高歸宿感。