艾比湖濕地植物群落變化對鹽分環境梯度的響應

王盼盼,李艷紅*,張小萌

1. 新疆師范大學地理科學與旅游學院,新疆 烏魯木齊 830054;2. 新疆師范大學新疆干旱區湖泊環境與資源實驗室,新疆 烏魯木齊 830054

艾比湖濕地植物群落變化對鹽分環境梯度的響應

王盼盼1,2,李艷紅1,2*,張小萌1,2

1. 新疆師范大學地理科學與旅游學院,新疆 烏魯木齊 830054;2. 新疆師范大學新疆干旱區湖泊環境與資源實驗室,新疆 烏魯木齊 830054

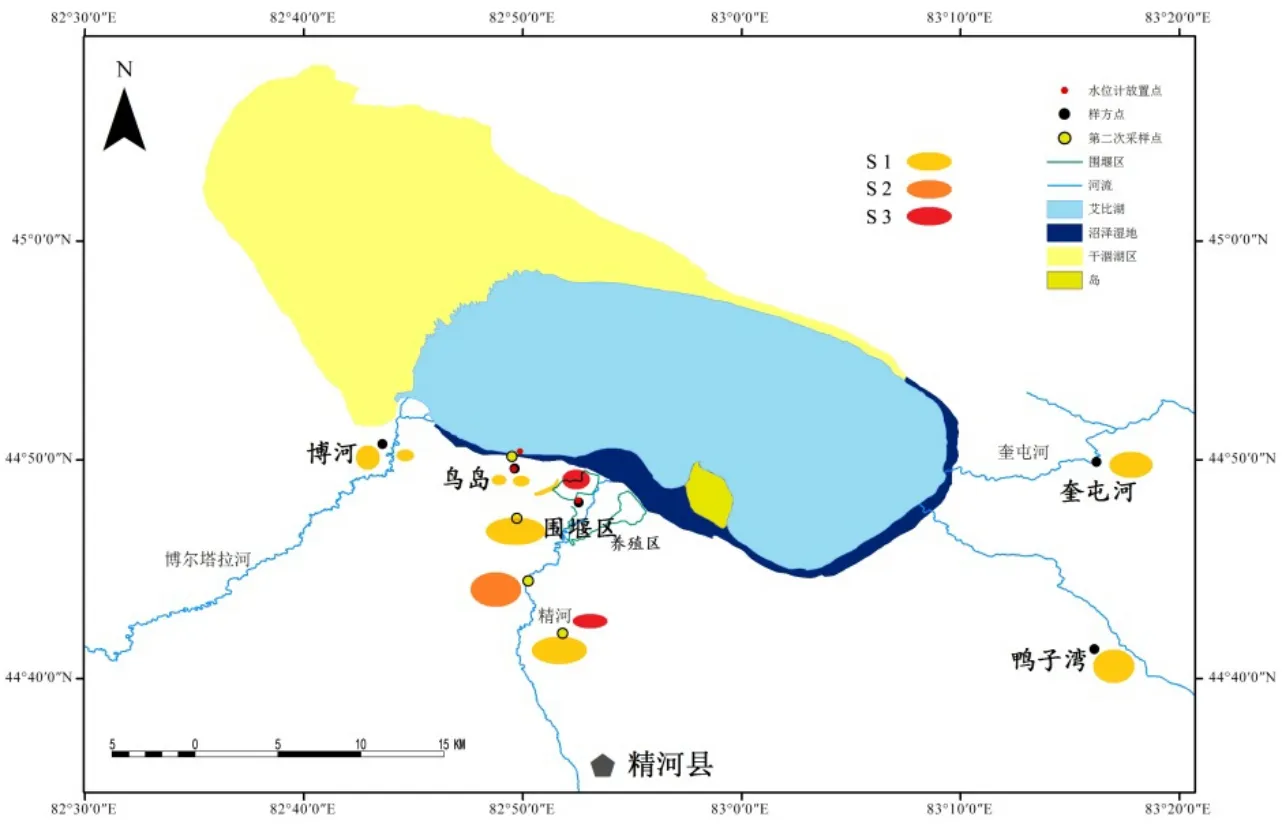

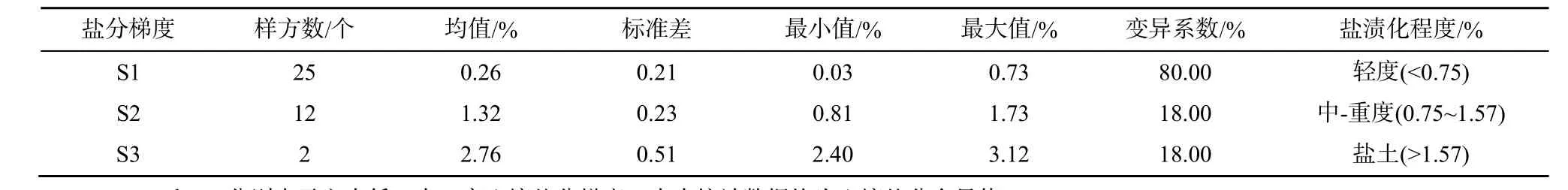

土壤鹽分是影響干旱區荒漠植物群落動態的決定因素之一。基于2012年5月和10月在艾比濕地調查的植物樣方和實驗得出的土壤表層鹽分數據,利用聚類分析方法將 39個土壤表層鹽分數據劃分為 3個鹽分梯度 0.03%~0.73%(S1)、0.81%~1.73%(S2)和 2.40%~3.12%(S3),分析艾比湖濕地植物群落植物多樣性變化對土壤鹽分環境梯度的響應。結果表明,(1)距湖15 km和距湖5 km采樣點大部分處于第1個鹽分梯度,屬于輕度鹽漬化;鳥島、博河、鴨子灣、奎屯河、和距湖10 km處均處于第2個鹽分梯度,鹽漬化程度達到中-重度;湖邊采樣點,在3個鹽分梯度各有分布。(2)3個鹽分梯度上的主要植被類型不同:S1以梭梭(Haloxylon ammodendron)、檉柳(Tamarix ramosissima)、白刺(Nitraria tangutorum Bobr)為主,并且出現的植被種類較多(37種);S2以檉柳(Tamarix ramosissima)、鹽節木(Haloenemum strobilaceum)為主,出現的植被種類相對較少(11種);S3以鹽節木(Haloenemum strobilaceum)、鹽角草(Salicornia europaea)、蘆葦(Phragmites australis)為主,出現的植被種類較少(7種),隨土壤鹽含量的升高,植被種類減少、群落生活型結構有所改變,草本比例減少,灌木和喬木比例有所增加。(3)植物Simposon指數、Shannon-Wiener指數和Margalef指數在中鹽梯度下達到最大,最大值分別為 0.84、2.28、3.82。(4)Pielow指數則是隨著鹽分梯度的上升呈下降趨勢,在低鹽梯度下達到最大值,最大值為1.26。(5)多樣性指數在S3梯度下整體顯著降低,即土壤鹽分含量為2.40%~3.12%時對艾比湖濕地植物多樣性的影響較大。關鍵詞:艾比湖濕地;鹽分梯度;植物群落;多樣性

植物多樣性是群落生態學和生物多樣性研究的一個中心議題,是區域生態功能和穩定的基礎(Jucker和Coomer,2012)。艾比湖濕地干旱少雨,蒸發量和降水量相差懸殊,生態系統很脆弱,是植物多樣性受威脅最嚴重的地區(馬淼等,2006;尹林克,1997),研究艾比湖濕地植物多樣性特征,對植物多樣性的保護和沙漠化防治具有重要意義。目前相關研究主要集中在鹽脅迫下植物的生長、發育(弋良朋和王祖偉,2011;尤佳等,2012;董利蘋等,2011)等方面,對荒漠植物多樣性各種測度在土壤鹽分梯度下的定量分析和動態響應,研究資料還較缺乏(韓大勇等,2012;郝智如和張克斌,2014)。艾比湖是新疆第一大咸水湖,在新疆具有重要的生態價值。近幾年來,由于土壤含鹽量不斷上升和地下水位下降,原有的植被急劇衰敗,取而代之的是耐鹽堿的植被,由于蒸發大于降水,所以該類植物生長的環境是嚴重的土壤鹽漬化。土壤鹽分大量富集,干旱和鹽協迫成為影響鹽生植物生長與生存發育的的重要因素。根據近 10年對艾比湖研究積累表明,非常缺少對艾比湖濕地植被與環境關系的數量分析研究,為更好地理解環境梯度對荒漠植物多樣性的影響有必要進一步開展相關研究。本文利用聚類分析和相關性分析,描述群落與鹽分環境之間關系,利用群落結構的定量指標分析群落與鹽分環境的關系,探討艾比湖濕地的植物群落變化與鹽分梯度的關系,為更好的保護濕地,研究其環境變遷的過程提供基礎性的資料。

1 研究區概況及研究方法

1.1 研究區概況

艾比湖總面積2670 km2,位于E82°35′~83°10′,N44°44′~45°10在精河縣城北部,西接博樂市,北臨塔城地區的托里縣,西北與哈薩克斯坦共和國相鄰,是準噶爾盆地西南緣最低洼地和水鹽匯集中心。艾比湖濕地國家級自然保護區內分布著多種濕地類型,在中國內陸荒漠自然生態系統中具有典型性和較高的保護價值。艾比湖區氣候干燥,降水稀少,且風大、風多、浮沉和鹽塵活動頻繁。該區屬于典型的溫帶大陸性氣候,光熱充足,年均日照時數約2800 h;地區年平均氣溫6.8 ℃,極端最高氣溫 41.7 ℃,極端最低氣溫-32.2 ℃,全年積溫為3353~4245 ℃,平均無霜期 162 d;年均降水量90.9~163.9 mm之間,年蒸發量卻高達3790 mm以上,屬于特干旱區。該區多樣化的土壤類型決定了旱生、超旱生、沙生、鹽生、濕生和水生等植物群落的形成。主要植物種類有胡楊、梭梭、蘆葦,在平原低地還有檉柳、黑果枸杞、甘草、小獐毛、湖濱鹽沼地有鹽穗木、鹽節木、堿蓬、和鹽爪爪,山前沖積洪扇有琵琶柴等。

1.2 樣方調查和實驗分析

2012年5月,在艾比湖濕地從博河站繞湖60 km范圍,設置鴨子灣、鳥島、博河、奎屯河20個10 m×10 m的樣方;2012年10月在距艾比湖湖邊鳥島站5、10、15 km范圍內設置19個10 m×10 m的樣方,共采集39個10 m×10 m的樣方。現場鑒定每個樣方中的物種類別,同時記錄種數、個體數、胸徑、高度、冠幅等植物特征,以及各樣地的海拔、經緯度、群落微環境和地貌特征。在調查樣方內利用四分法采取0~5、5~20、20~40、40~60 cm土壤作為土壤樣品,土壤鹽分用殘渣烘干法測定,土水比為1∶5(土壤農化分析,1996)。

1.3 數據分析

基于39個樣方的土壤表層鹽分數據,利用聚類分析將樣方劃分至3個鹽分梯度(圖1),并按新疆鹽漬化分級(張蔚榛,2013)給出鹽漬化程度參考(表 1)。分別計算和分析各鹽分梯度下的物種多樣性、多樣性差異(剔除頻率5%的種)。根據樣方多度數據,物種多樣性分析選取Shannon-Wiener指數、Simposon指數、Margalef指數、Pielow指數。

圖1 研究區采樣點以及鹽分梯度分布Fig. 1 The sampling point of the study area and the gradient distribution of salt

表1 39個土壤剖面表層鹽分的統計值Table 1 The basic stastics of 39 soil salt samples

1)多樣性指數

辛普森指數Simposon

香濃威納指Shannon-Wiener

2)豐富度指數

馬格列夫指數Margalef

3)均勻度指數

皮洛指數Pielow

以上各式中,S為樣方中的物種數Pi為第i個種的多度占總多度的比例,N為總多度。

2 結果與分析

2.1 不同鹽分梯度下植物組成和生活型特征

在環湖和距湖遠近不同的 39個采樣點中,隨著土壤剖面深度的增加,鹽分含量由上至下呈現逐步下降的趨勢,鹽分表聚現象顯著。距湖15 km和距湖5 km采樣點大部分處于第1個鹽分梯度,植被以梭梭、檉柳、白刺為主,出現的植被種類較多;鳥島、博河、鴨子灣、奎屯河、和距湖10 km處均處于第 2個鹽分梯度,鹽漬化程度達到中-重度,植被以檉柳、鹽節木為主,黑果枸杞也有相當部分的數量;湖邊采樣點,在3個鹽分梯度各有分布,造成這種現象的原因有很多,其中人類活動的影響較大。

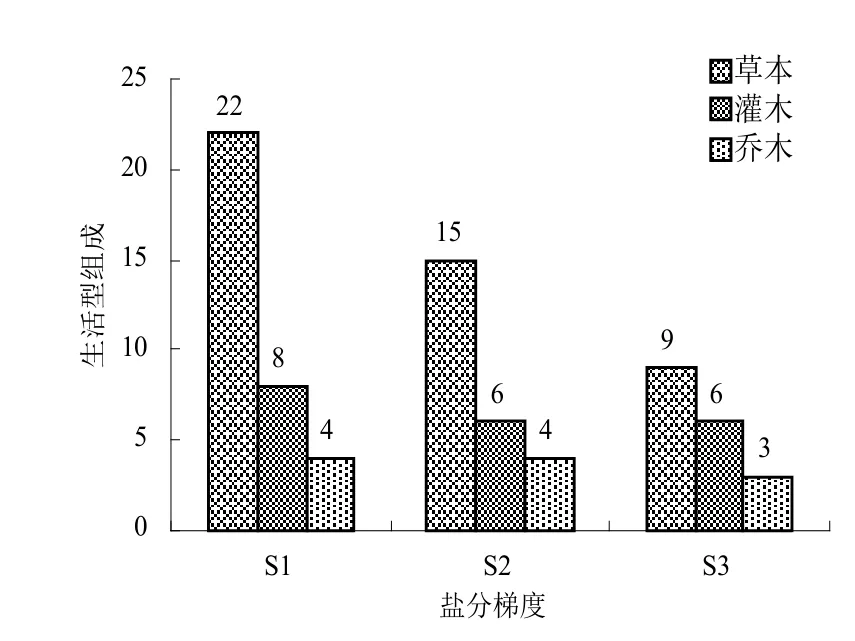

樣方調查結果表明,研究樣地共出現 43種植物,分屬42科,20種。其中植物種較多的有藜科8種、禾本科8種、菊科5種、豆科5種,其他科屬均為1~2種;鹽分梯度下,從S1至S3出現的種數分別為25、37和17種;按植物生活型統計(圖2),隨土壤鹽含量的升高,群落生活型結構有所改變,草本比例減少,灌木和喬木比例有所增加,各鹽分梯度下的具體生活型比例(物種數量比例,忽略2種藤本)分別為S1草本、灌木(含小/半灌木)和喬木(含小喬木)分別為56%、22%、22%;S2草本、灌木(含小/半灌木)和喬木(含小喬木)分別為65%、24%、12%;S3草本、灌木(含小/半灌木)和喬木(含小喬木)分別為50%、33%、17%。

圖2 3個鹽分梯度下生活型組成Fig. 2 The salinity gradient under three life forms

2.2 不同鹽分梯度下植物多樣性變化

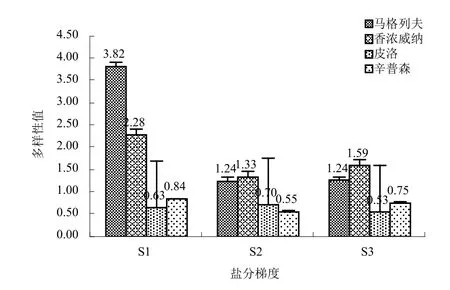

依據 39個樣方的多樣性指數的計算表明(圖3):在艾比湖地區植物多樣性隨土壤鹽分含量增加呈顯著下降趨勢。從S1到S3,植物Simposon指數、Shannon-Wiener指數和Margalef指數在低鹽梯度下達到最大,最大值分別為0.84、2.28、3.82;Pielow指數則是隨著鹽分梯度的上升呈下降趨勢,在中鹽梯度下達到最大值,最大值為 0.70;多樣性指數在S3梯度下整體顯著降低,即土壤鹽分含量為2.40%~3.12%時對艾比湖濕地植物多樣性的影響較大。

圖3 3個不同鹽分梯度下的群落多樣性Fig. 3 The community diversity under three different salinity gradient

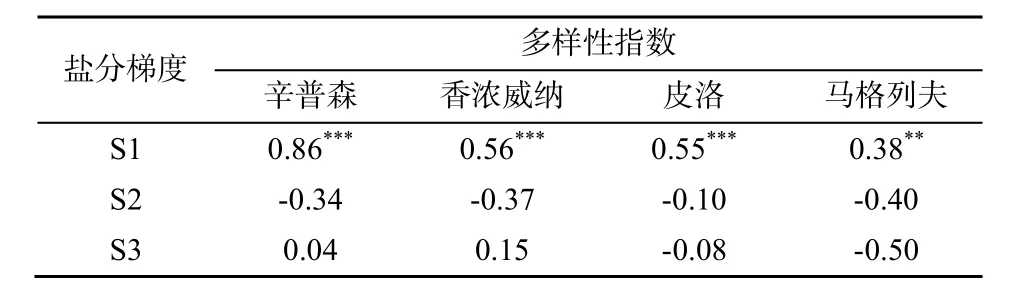

2.3 植物多樣性與土壤鹽分的相關性

多樣性指數與低鹽間均極顯著相關(P=0.089),當土壤鹽分含量為中度時,Margalef指數與多樣性指數間顯著負相關(P=-1),其他指數與中鹽間梯度間負相關,高鹽梯度下二者關系則呈現正相關為主(P=0.05)的趨勢(表 2);多樣性與土壤鹽分間關系減弱(相關系數絕對值多遞減)的關系說明,或許是植物種間關系間接影響了植物多樣性動態。

表2 多樣性指數與土壤鹽分相關性Table 2 The correlation of diversity indexand soil salinity

3 討論與結論

3.1 討論

3.1.1 不同鹽分梯度下艾比湖濕地植物群落特征

隨著土壤剖面深度的增加,鹽分含量由上至下呈現逐步下降的趨勢,鹽分表聚現象顯著。距湖15 km和距湖5 km采樣點大部分處于第1個鹽分梯度,鳥島、博河、鴨子灣、奎屯河、和距湖10 km處均處于第2個鹽分梯度,鹽漬化程度達到中-重度;湖邊采樣點,在3個鹽分梯度各有分布。3個鹽分梯度上S1植被以梭梭、檉柳、白刺為主;S2植被以檉柳、鹽節木為主;S3植被以鹽節木、鹽角草、蘆葦為主;植物Simposon指數、Shannon-Wiener指數和Margalef指數在中鹽梯度下達到最大,最大值分別為 0.84、2.28、3.82;Pielow指數則是隨著鹽分梯度的上升呈下降趨勢,在低鹽梯度下達到最大值,最大值為1.26;多樣性指數在S3梯度下整體顯著降低。土壤鹽分含量為2.40%~3.12%時對艾比湖濕地植物多樣性的影響較大。艾比湖濕地植物多樣性在低土壤鹽分梯度下(0.03%~0.73%)不受影響,但當土壤鹽分增至2.40%~3.12%的高水平時,植物多樣性顯著降低,且土壤鹽分主要通過富集種影響多樣性響應動態。

3.1.2 不同鹽分梯度下艾比湖濕地植物生活型轉變

不同生活型體現了植物對環境的適應性差異,因此生活型組成的轉變能反映植物對環境變化的適應性調整(顏忠誠,2001;房飛等,2012;傅德平,2008;韓爭偉等,2013),植物生活型隨著鹽分升高的轉變表明,高鹽梯度下可以進入一個地區的物種庫中的物種數量會有所減少,如土壤鹽分分維度上,檉柳和胡楊(Populus euphratica)(小)喬木更容易生存,因為檉柳和胡楊的生態位較寬、耐鹽性較強,另外生態位較窄的琵琶柴(Reaumria),白刺等(小/半)灌木,豬毛菜(Salsola collina Pall),蘆葦(水生植物)等草本不能進入高鹽環境(吳志芬等,1994;賀強等,2008;王雪梅等,2011;綦艷林等,2011;),導致群落的多樣性降低。植物生活型和多樣性隨鹽分的這種變化在同類地區也得到了近似的結論(石瑞花等,2009;郗金標等,2006;錢亦兵等,2007;石瑞花等,2009;劉興波等,2014)。植物生活型的轉變體現了植物分布對鹽分的宏觀響應,艾比湖濕地植物多樣性隨鹽分增加的變化及其與鹽分的關系本質上是植物生長對鹽分的響應,植物多樣性由低(S1)到中鹽(S2)梯度的變化較小,表明在艾比湖地區,低鹽分梯度下植物生長不受抑制。一般土壤鹽分<3 g·kg-1(即0.3%)的時候作物能正常生長(石瑞花等,2009),因此在鹽分梯度內(0.03%~0.73%)植物生長不受影響。但隨著鹽分含量升高至(0.81%~1.73%)植物生長開始收到限制,當土壤鹽分含量繼續升高(2.40%~3.12%)大多數植物開始遭到鹽分的脅迫,生長受到限制(石瑞花等,2009)。目前該地區植被分布與土壤含鹽量的定量關系仍不明確(張莉,1990),精確地定量分析仍需要進一步的實驗研究。3.2 結論

綜上所述,艾比湖濕地植物群落變化對鹽分環境梯度的響應可以得出以下結論:

(1)距湖15 km和距湖5 km采樣點大部分處于第1個鹽分梯度;鳥島、博河、鴨子灣、奎屯河、和距湖10 km處均處于第2個鹽分梯度,鹽漬化程度達到中-重度;湖邊采樣點,在3個鹽分梯度各有分布。

(2)3個鹽分梯度上主要植被類型不同:S1植被以梭梭、檉柳、白刺為主;S2植被以檉柳、鹽節木為主;S3植被以鹽節木、鹽角草為主。

(3)艾比湖濕地植物多樣性在低土壤鹽分梯度下(0.03%~0.73%)不受影響,但當土壤鹽分增至2.40%~3.12%的高水平時,植物多樣性顯著降低,且土壤鹽分主要通過在土壤表層富集影響植物多樣性和生活型結構。

JUCKER T, COOMER D A. 2012. Response to comment on Plant species richness and ecosystem multifuntionality in global[J]. Dry lands Science, 337(6091): 155-157.

THIBAUT L M, SEAN R C. 2013. Understanding diversity-stablity realationship: toward a unified model of portfolio effects[J]. Ecology Letter, 16(2): 140-150.

董利蘋, 曹靖, 李先婷, 等. 2011. 不同耐鹽植物根際土壤鹽分的動態變化[J]. 生態學報, 31(10): 2813-2821.

房飛, 胡玉昆, 張偉, 等. 2012. 高寒草原植物群落種間關系的數量分析[J]. 生態學報, 32(6): 1898-1907.

傅德平. 2008. 艾比湖濕地典型植物群落物種多樣性及其優勢種群生態位研究[D]. 烏魯木齊: 新疆大學.

韓大勇, 楊永興, 楊楊. 2012. 若爾蓋高原退化沼澤群落植物多樣性及種間相關性沿排水梯度的變化[J]. 植物生態學報, 36(5): 411-419.

韓爭偉, 馬玲, 曹傳旺, 等. 2013. 太湖濕地昆蟲群落結構及多樣性[J].生態學報, 33(14): 4387-4397.

郝智如, 張克斌. 2014. 寧夏鹽池人工封育區植物群落結構及多樣性[J].生態環境學報, 23(3): 377-384.

賀強, 崔保山, 趙欣勝, 等. 2008. 水、鹽梯度下黃河三角洲濕地植物種的生態位[J]. 應用生態學報, 19(5): 969-975.

劉興波, 格根圖, 孫林, 等. 2014. 不同退化梯度上典型草原植物群落養分的對應分析[J]. 生態環境學報, 23(3): 392-397.

馬淼, 李博, 陳家寬. 2006. 植物對荒漠生境的趨同適應[J]. 生態學報, 26(11): 3861-3869.

南京農業大學. 1996. 土壤農化分析[M]. 北京: 農業出版社:126-128.

綦艷林, 朱雅娟, 賈志清, 等. 2011. 荒漠河岸林2種典型植物的耐鹽性比較[J]. 林業科學研究, 24(3): 327-333.

錢亦兵, 吳兆寧, 張立運, 等. 2007. 古爾班通古特沙漠植被與環境的關系[J]. 生態學報, 27(7): 2802-2811.

石瑞花, 李霞, 董新光, 等. 2009. 焉耆盆地天然植被與地水關系研究[J].自然資源學報, 24(12): 2096-2013.

石瑞花, 李霞, 尹業彪, 等. 2009. 孔雀河流域天然植物多樣性與地下水關系[J]. 資源科學, 31(9): 1553-1560.

王雪梅, 柴仲平, 塔西甫拉提·特依拜. 2011. 西北干旱區典型綠洲鹽生植被群落特征及多樣性研究[J]. 西南農業學報, 24(1): 258-262.

吳志芬, 趙善倫, 張學雷. 1994. 黃河三角洲鹽生植被與土壤鹽分的相關性研究[J]. 植物生態學報, 18(2): 184-193.

郗金標, 張福鎖, 毛達如, 等. 2006. 新疆鹽生植物群落物種多樣性及其分布規律的初步研究[J]. 林業科學, 42(10): 6-12.

顏忠誠. 2001. 生態型與生活型[J]. 生物學通報, 36(5): 4-5.

弋良朋, 王祖偉. 2011. 鹽脅迫下 3種濱海鹽生植物的根系生長和分布[J]. 生態學報, 31(5): 1195-1202.

尹林克. 1997. 中國溫帶荒漠區的植物多樣性及其易地保護[J]. 生物多樣性, 5(1): 40-48.

尤佳, 王文瑞, 盧金, 等. 鹽脅迫對鹽生植物黃花補血草種子萌發和幼苗生長的影響[J]. 生態學報, 2012, 32(12): 3825-3833.

張莉. 1990. 艾比湖地區土壤鹽分對湖岸植被分布格局的影響[J]. 干旱區研究, 7(4): 52-55.

張蔚榛. 2013. 鹽漬化土壤的沖洗改良與排水(23節)[Z].

Responses of Plant Diversity Changes in the Wetland of Lake Ebinur to Salinity Environment Gradient

WANG Panpan1,2, LI Yanghong1,2*, ZHANG Xiaomeng1,2

1. College of Geographic Science and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China; 2. Key laboratory of xinjiang Uygur Autonomous Region; Xinjiang laboratory of Lake Environment and Resources in Arid Area, Urumqi 830054, China

Soil salinity is the key factor which decides the dynamic of desert plant community in arid region. Statistics in this paper are based on the 39 pieces of minimumarea samples of surface soil salinity in the wetland of Lake Ebinur from May to October in 2012. By means of cluster analysis, these samples are divided into three scopes according to salinity grades, including 0.03~0.73(S1), 0.81%~1.73%(S2)and 2.40%~3.12%(S3). According to the research on the samples and plant diversity index, the changes of these plants responses to the diversity are analyzed. The results are as follows: (1) Most sampling spots 15 km and 5 km away from the lake fall in the S1, belong to the mild salinization sampling spots at Bird Island Station, Duck Bay, Kuitun River, and another one 10 km away from the lake, all fall in S2 and the degree of salinity reach mid-severe level; sampling spots right neighboring the lakeside cover S1, S2 and S3. (2) Theee main vegation type on the salinity gradient is different: In S1 most plants found there are Haloxylon ammodendron, Tamarix ramosissima, Nitraria tangutorum Bobr and are in rich diversity of 37. In S2 most plants found there are Tamarix ramosissima and Haloenemum strobilaceum, relatively few of vegation species(11); In S3 most plants are Haloenemum strobilaceum, Salicornia europaea and Phragmites australis, few of vegation species(7), and the biotype structure of the plant community changes in accordance with the rising of the salinity grades, and plants of the grass family are decreasing, while shrubs and trees are increasing. (3) The Simposon diversity index, Shannon-Wiener diversity index, and Margalef species richness index are all rising at mid-grade salinity, and reach their maximum degree at 0.84, 2.28 and 3.82; (4) Pielow Index is falling with the rising of salinity grades, and reaches its maximum at 1.26; (5) Diversity Index falls at Grade S3 remarkably, which means that the soil salinity grade at 2.40%~3.12% exerts best influence on the wetland plant diversity in Lake Ebinur.

Lake Ebinur wetland; salinity grade; plant community; diversity

Q178.1

A

1674-5906(2015)01-0029-05

10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.01.005

王盼盼,李艷紅,張小萌. 艾比湖濕地植物群落變化對鹽分環境梯度的響應[J]. 生態環境學報, 2015, 24(1): 29-33.

WANG Panpan, LI Yanghong, ZHANG Xiaomeng. Responses of Plant Diversity Changes in the Wetland of Lake Ebinur to Salinity Environment Gradient [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(1): 29-33.

國家自然科學地區基金項目(41171036);自治區科技計劃項目(201433115);新疆師范大學研究生科技創新項目基金(20142004)

王盼盼(1989年生),女,碩士研究生,研究方向為干旱區氣候與環境。Email: WPP0394@126.com *通信作者:李艷紅(1977年生),女,教授,碩士生導師,研究方向為干旱區環境演變。E-mail: lyh0704@126.com

2014-09-24